Unrecht und für die Freiheit der Stadt implizie-

ren, nehmen sie Bezug auf den damaligen

aktuellen Konflikt der Stadt mit dem Herzog um

die städtischen Privilegien, der 1562 mit dem

so genannten Hauptrezess beigelegt wurde.

Mit dem Konzept eines rhetorische und bildli-

che Elemente in Form einer von Wappen gebil-

deten Ahnentafel vereinigenden Dekors doku-

mentiert das Haus der Reitenden Diener nicht

nur eindrucksvoll das hohe Bildungsniveau des

Lüneburger Patriziats sowie sein Selbst-

verständnis gegenüber dem Landesherrn, son-

dern kann darüber hinaus in seiner Gesamt-

gestaltung als Typ einen weit über Lüneburg

hinausreichenden Stellenwert in der Architektur

der Mitte des 16.Jh. beanspruchen.

RITTERSTRASSE

Als südliche Parallele zur Heiligengeiststraße

verläuft die Ritterstraße von der Roten Straße

im Osten bis zum Lambertiplatz im Westen. Ihr

schmaler Querschnitt erklärt sich aus dem

ursprünglichen Verlauf entlang der südlichen

Stadtmauer. Die erstmals urkundlich 1417

belegte Benennung „ridderstrate“ galt nur für

den kurzen, westlichen Abschnitt, der sich

trichterförmig zum Lambertiplatz hin aufweitet.

Nach dem Plan von 1765 bildete das die Straße

überspannende Gewölbe des „Hl. Geist

Privaet“ (1751; bereits 1407 ein „transitus lon-

gus“ erwähnt), einer zum Heilig-Geist-Hospital

gehörenden, den Abfluss der Gumma nutzen-

den Abortanlage, eine Zäsur zum östlich fol-

genden Abschnitt „Hinter der Mauer“. Das

wiederum östlich der Racker- und ihrer nach

der Wallabtragung entstandenen Verlängerung,

der Gummastraße, folgende Teilstück ist auf

demselben Plan unter dem Namen Rote Straße

verzeichnet, die sich bis zum Schweinemarkt

am Ostende der heutigen Kalandstraße er-

streckte. Erst durch einen Beschluss vom

November 1897 wurden die drei genannten

Teile unter dem gemeinsamen Namen Ritter-

straße zusammengefügt. Er nimmt Bezug auf

die Auseinandersetzung zwischen der Stadt

Lüneburg und ihrem herzoglichen Landesherrn

um die Vormachtstellung in der Kommune, die

durch einen Entscheidungskampf in der

Ursulanacht des Jahres 1371, in dem die west-

liche Absperrung der Ritterstraße eine bedeu-

tende Rolle spielte, zugunsten Lüneburgs ent-

schieden werden konnte.

Aufgrund ihrer Lage unmittelbar an der

Stadtmauer war die Ritterstraße mit Ausnahme

des westlichen Abschnitts nur auf der Nordseite

mit den rückwärtigen, zu den Hausstätten der

Heiligengeist-, der Roten bzw. der Sülztor-

straße gehörenden Gebäuden bebaut, die wohl

seit dem 18.Jh. ausparzelliert wurden. Von die-

ser historischen Struktur sind am östlichen

Ende einige wenige Buden unter Satteldach

überkommen (Nr. 2-6), während sich am

Westende, abgesehen von dem Durchfahrtbau

Nr. 31 (siehe Sülztorstr. 2), eine Gruppe von

Kleinwohnhäusern auf vier bis fünf Meter

schmalen Parzellen zusammendrängt (Nr. 21-

42).

Die übrige Bebauung - die zwei im Zusammen-

hang mit dem Bau der Heiligengeistschule im

19.Jh. entstandenen Gebäude auf dem Areal

des Heilig-Geist-Hospitals, die nach Osten fol-

genden historistischen Wohnhäuser sowie ein-

zelne großvolumige, seit den 1950er Jahren

errichtete Büro- und Wirtschaftsgebäude mit

ziegelverblendeten Fassaden, darunter der

langgestreckte Bau des Ostpreußischen Lan-

desmuseums (1982-87) - vermittelt mit den

dazwischenliegenden Freiflächen vor allem auf

der Südseite ein sehr heterogenes Erschei-

nungsbild. Diese stand als Baugrund erst nach

dem hier 1827 einsetzenden Abbruch der

Stadtmauer bzw. der Niederlegung des Walles

zur Verfügung. Als Standort für die zwischen

1855 und 1857 errichtete katholische Kirche St.

Marien (Weihe Mai 1858) wählte man z.B. das

östliche Eckgrundstück zur Roten Straße hin

aus. Nach ihrem Abbruch wurde sie 1962/63

an anderer Stelle durch einen Rundbau ersetzt.

Eine Bauphase der 1. Hälfte des 19.Jh. belegt

außer der Fachwerkscheune Nr. 44, einem

Wandständerbau unter Krüppelwalmdach, das

eingeschossige Doppelwohnhaus Nr. 49/50 mit

Satteldach, ein mittig erschlossener Fach-

werkbau von je drei Achsen und mit kleiner

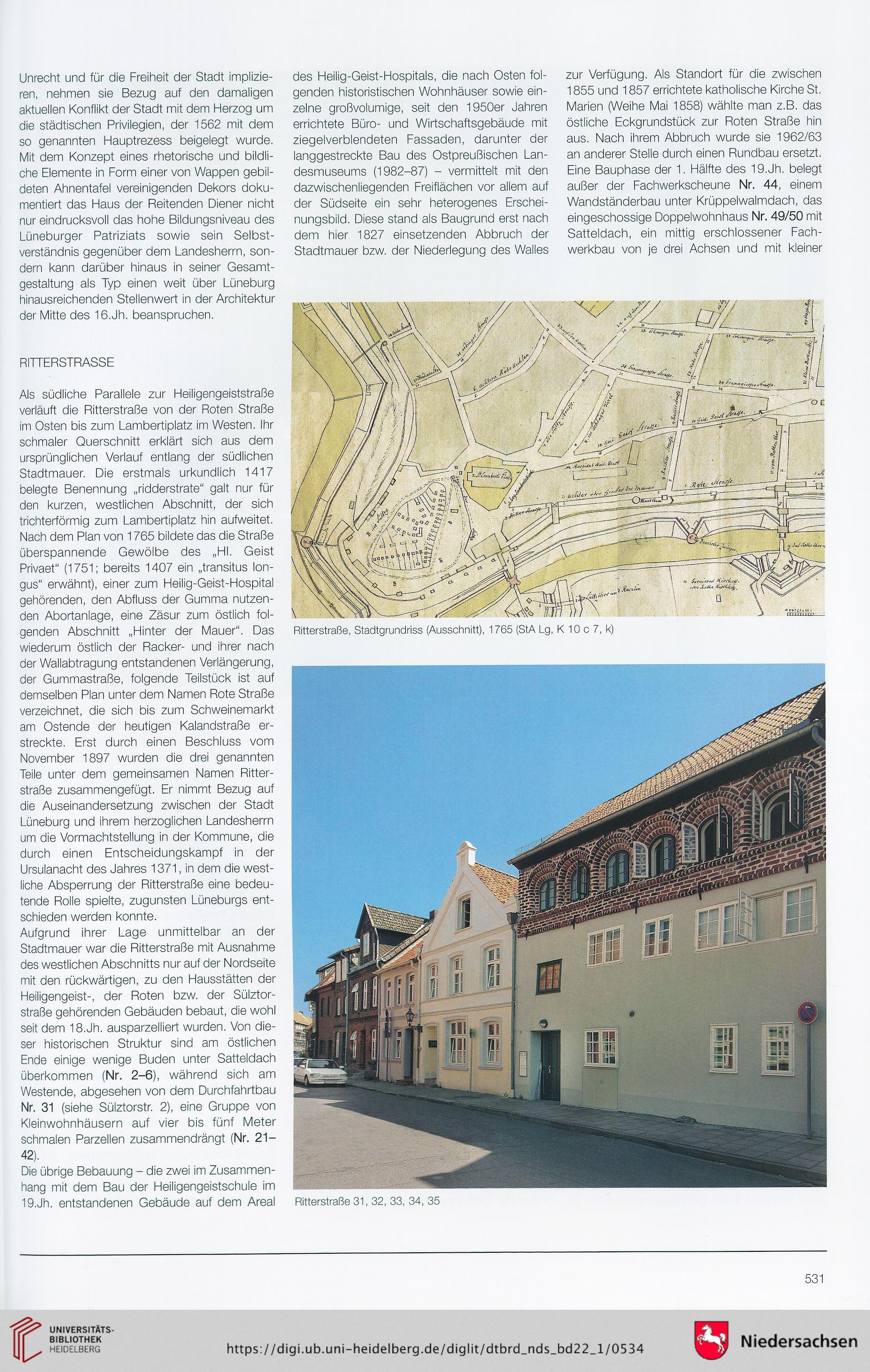

Ritterstraße, Stadtgrundriss (Ausschnitt), 1765 (StA Lg, K 10 c 7, k)

Ritterstraße 31,32, 33, 34, 35

531

ren, nehmen sie Bezug auf den damaligen

aktuellen Konflikt der Stadt mit dem Herzog um

die städtischen Privilegien, der 1562 mit dem

so genannten Hauptrezess beigelegt wurde.

Mit dem Konzept eines rhetorische und bildli-

che Elemente in Form einer von Wappen gebil-

deten Ahnentafel vereinigenden Dekors doku-

mentiert das Haus der Reitenden Diener nicht

nur eindrucksvoll das hohe Bildungsniveau des

Lüneburger Patriziats sowie sein Selbst-

verständnis gegenüber dem Landesherrn, son-

dern kann darüber hinaus in seiner Gesamt-

gestaltung als Typ einen weit über Lüneburg

hinausreichenden Stellenwert in der Architektur

der Mitte des 16.Jh. beanspruchen.

RITTERSTRASSE

Als südliche Parallele zur Heiligengeiststraße

verläuft die Ritterstraße von der Roten Straße

im Osten bis zum Lambertiplatz im Westen. Ihr

schmaler Querschnitt erklärt sich aus dem

ursprünglichen Verlauf entlang der südlichen

Stadtmauer. Die erstmals urkundlich 1417

belegte Benennung „ridderstrate“ galt nur für

den kurzen, westlichen Abschnitt, der sich

trichterförmig zum Lambertiplatz hin aufweitet.

Nach dem Plan von 1765 bildete das die Straße

überspannende Gewölbe des „Hl. Geist

Privaet“ (1751; bereits 1407 ein „transitus lon-

gus“ erwähnt), einer zum Heilig-Geist-Hospital

gehörenden, den Abfluss der Gumma nutzen-

den Abortanlage, eine Zäsur zum östlich fol-

genden Abschnitt „Hinter der Mauer“. Das

wiederum östlich der Racker- und ihrer nach

der Wallabtragung entstandenen Verlängerung,

der Gummastraße, folgende Teilstück ist auf

demselben Plan unter dem Namen Rote Straße

verzeichnet, die sich bis zum Schweinemarkt

am Ostende der heutigen Kalandstraße er-

streckte. Erst durch einen Beschluss vom

November 1897 wurden die drei genannten

Teile unter dem gemeinsamen Namen Ritter-

straße zusammengefügt. Er nimmt Bezug auf

die Auseinandersetzung zwischen der Stadt

Lüneburg und ihrem herzoglichen Landesherrn

um die Vormachtstellung in der Kommune, die

durch einen Entscheidungskampf in der

Ursulanacht des Jahres 1371, in dem die west-

liche Absperrung der Ritterstraße eine bedeu-

tende Rolle spielte, zugunsten Lüneburgs ent-

schieden werden konnte.

Aufgrund ihrer Lage unmittelbar an der

Stadtmauer war die Ritterstraße mit Ausnahme

des westlichen Abschnitts nur auf der Nordseite

mit den rückwärtigen, zu den Hausstätten der

Heiligengeist-, der Roten bzw. der Sülztor-

straße gehörenden Gebäuden bebaut, die wohl

seit dem 18.Jh. ausparzelliert wurden. Von die-

ser historischen Struktur sind am östlichen

Ende einige wenige Buden unter Satteldach

überkommen (Nr. 2-6), während sich am

Westende, abgesehen von dem Durchfahrtbau

Nr. 31 (siehe Sülztorstr. 2), eine Gruppe von

Kleinwohnhäusern auf vier bis fünf Meter

schmalen Parzellen zusammendrängt (Nr. 21-

42).

Die übrige Bebauung - die zwei im Zusammen-

hang mit dem Bau der Heiligengeistschule im

19.Jh. entstandenen Gebäude auf dem Areal

des Heilig-Geist-Hospitals, die nach Osten fol-

genden historistischen Wohnhäuser sowie ein-

zelne großvolumige, seit den 1950er Jahren

errichtete Büro- und Wirtschaftsgebäude mit

ziegelverblendeten Fassaden, darunter der

langgestreckte Bau des Ostpreußischen Lan-

desmuseums (1982-87) - vermittelt mit den

dazwischenliegenden Freiflächen vor allem auf

der Südseite ein sehr heterogenes Erschei-

nungsbild. Diese stand als Baugrund erst nach

dem hier 1827 einsetzenden Abbruch der

Stadtmauer bzw. der Niederlegung des Walles

zur Verfügung. Als Standort für die zwischen

1855 und 1857 errichtete katholische Kirche St.

Marien (Weihe Mai 1858) wählte man z.B. das

östliche Eckgrundstück zur Roten Straße hin

aus. Nach ihrem Abbruch wurde sie 1962/63

an anderer Stelle durch einen Rundbau ersetzt.

Eine Bauphase der 1. Hälfte des 19.Jh. belegt

außer der Fachwerkscheune Nr. 44, einem

Wandständerbau unter Krüppelwalmdach, das

eingeschossige Doppelwohnhaus Nr. 49/50 mit

Satteldach, ein mittig erschlossener Fach-

werkbau von je drei Achsen und mit kleiner

Ritterstraße, Stadtgrundriss (Ausschnitt), 1765 (StA Lg, K 10 c 7, k)

Ritterstraße 31,32, 33, 34, 35

531