(1876) die Malerei ganz aufgeben und Pfarrer werden wollen. Endlich, 1895, siegte

vollkommen die reine Anschaulichkeit ohne mystische Ideen, deren Einheit von Geist

und Bewegung sich schon in dem Titel „Eurhythmie“ ankündigt: worauf die Reihe

seiner Meisterwerke beginnt.

Trotz seiner mystischen Neigungen hat er niemals eigentlich christliche Themen ge-

malt. Die gleiche Scheu einer tief religiösen Natur in einer materialistischen Zeit hielt

ihn davon ab, wie van Gogh: das Heilige selber als Sichtbares darzustellen. Dafür gab

er in seinem Werk Symbole großer, menschlich bestimmter Gefühlskomplexe; Symbole

des Daseins, die geistige Erlebnisse in eine erhabene Körperfunktion kleideten und

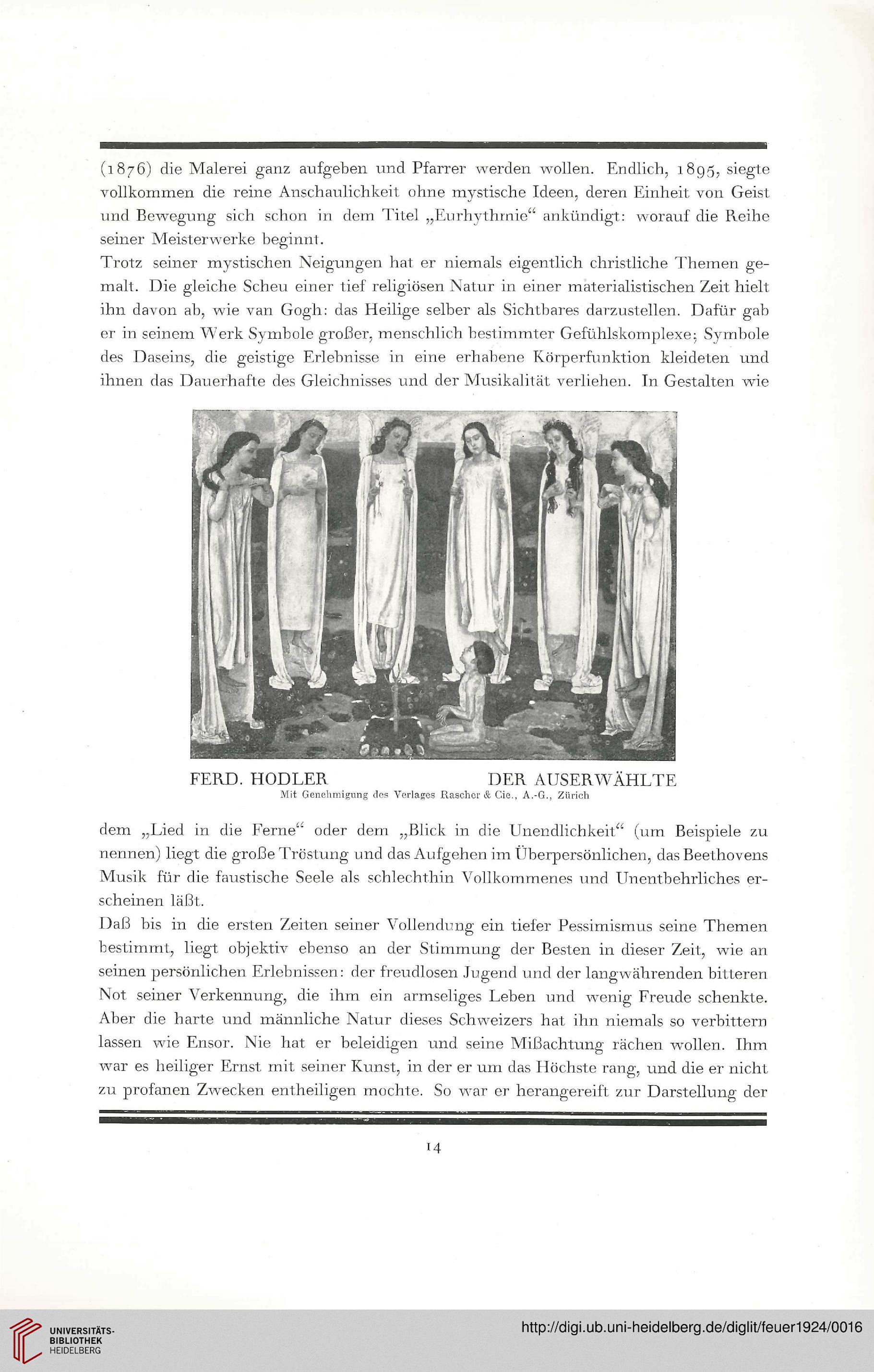

ihnen das Dauerhafte des Gleichnisses und der Musikalität verliehen. In Gestalten wie

FERD. HODLER DER AUSERW^ÄHLTE

Mit Genehmigung des Verlages Rascher & Cie., A.-G., Zürich

dem „Lied in die Ferne“ oder dem „Blick in die Unendlichkeit“ (um Beispiele zu

nennen) liegt die große Tröstung und das Aufgehen im Überpersönlichen, das Beethovens

Musik für die faustische Seele als schlechthin Vollkommenes und Unentbehrliches er-

scheinen läßt.

Daß bis in die ersten Zeiten seiner Vollendung ein tiefer Pessimismus seine Themen

bestimmt, liegt objektiv ebenso an der Stimmung der Besten in dieser Zeit, wie an

seinen persönlichen Erlebnissen: der freudlosen lugend und der langwährenden bitteren

Not seiner Verkennung, die ihm ein armseliges Leben und wenig Freude schenkte.

Aber die harte und männliche Natur dieses Schweizers hat ihn niemals so verbittern

lassen wie Ensor. Nie hat er beleidigen und seine Mißachtung rächen wollen. Ihm

war es heiliger Ernst mit seiner Kunst, in der er um das Höchste rang, und die er nicht

zu profanen Zwecken entheiligen mochte. So war er herangereift zur Darstellung der

14

vollkommen die reine Anschaulichkeit ohne mystische Ideen, deren Einheit von Geist

und Bewegung sich schon in dem Titel „Eurhythmie“ ankündigt: worauf die Reihe

seiner Meisterwerke beginnt.

Trotz seiner mystischen Neigungen hat er niemals eigentlich christliche Themen ge-

malt. Die gleiche Scheu einer tief religiösen Natur in einer materialistischen Zeit hielt

ihn davon ab, wie van Gogh: das Heilige selber als Sichtbares darzustellen. Dafür gab

er in seinem Werk Symbole großer, menschlich bestimmter Gefühlskomplexe; Symbole

des Daseins, die geistige Erlebnisse in eine erhabene Körperfunktion kleideten und

ihnen das Dauerhafte des Gleichnisses und der Musikalität verliehen. In Gestalten wie

FERD. HODLER DER AUSERW^ÄHLTE

Mit Genehmigung des Verlages Rascher & Cie., A.-G., Zürich

dem „Lied in die Ferne“ oder dem „Blick in die Unendlichkeit“ (um Beispiele zu

nennen) liegt die große Tröstung und das Aufgehen im Überpersönlichen, das Beethovens

Musik für die faustische Seele als schlechthin Vollkommenes und Unentbehrliches er-

scheinen läßt.

Daß bis in die ersten Zeiten seiner Vollendung ein tiefer Pessimismus seine Themen

bestimmt, liegt objektiv ebenso an der Stimmung der Besten in dieser Zeit, wie an

seinen persönlichen Erlebnissen: der freudlosen lugend und der langwährenden bitteren

Not seiner Verkennung, die ihm ein armseliges Leben und wenig Freude schenkte.

Aber die harte und männliche Natur dieses Schweizers hat ihn niemals so verbittern

lassen wie Ensor. Nie hat er beleidigen und seine Mißachtung rächen wollen. Ihm

war es heiliger Ernst mit seiner Kunst, in der er um das Höchste rang, und die er nicht

zu profanen Zwecken entheiligen mochte. So war er herangereift zur Darstellung der

14