II. TEIL

KRITISCHER KATALOG

I. TAFEL I (vergrößert)

K o i m e s i s.

X. Jahrhundert.

München, Staatsbibliothek. God. lat. 44^3. Cim. 58.

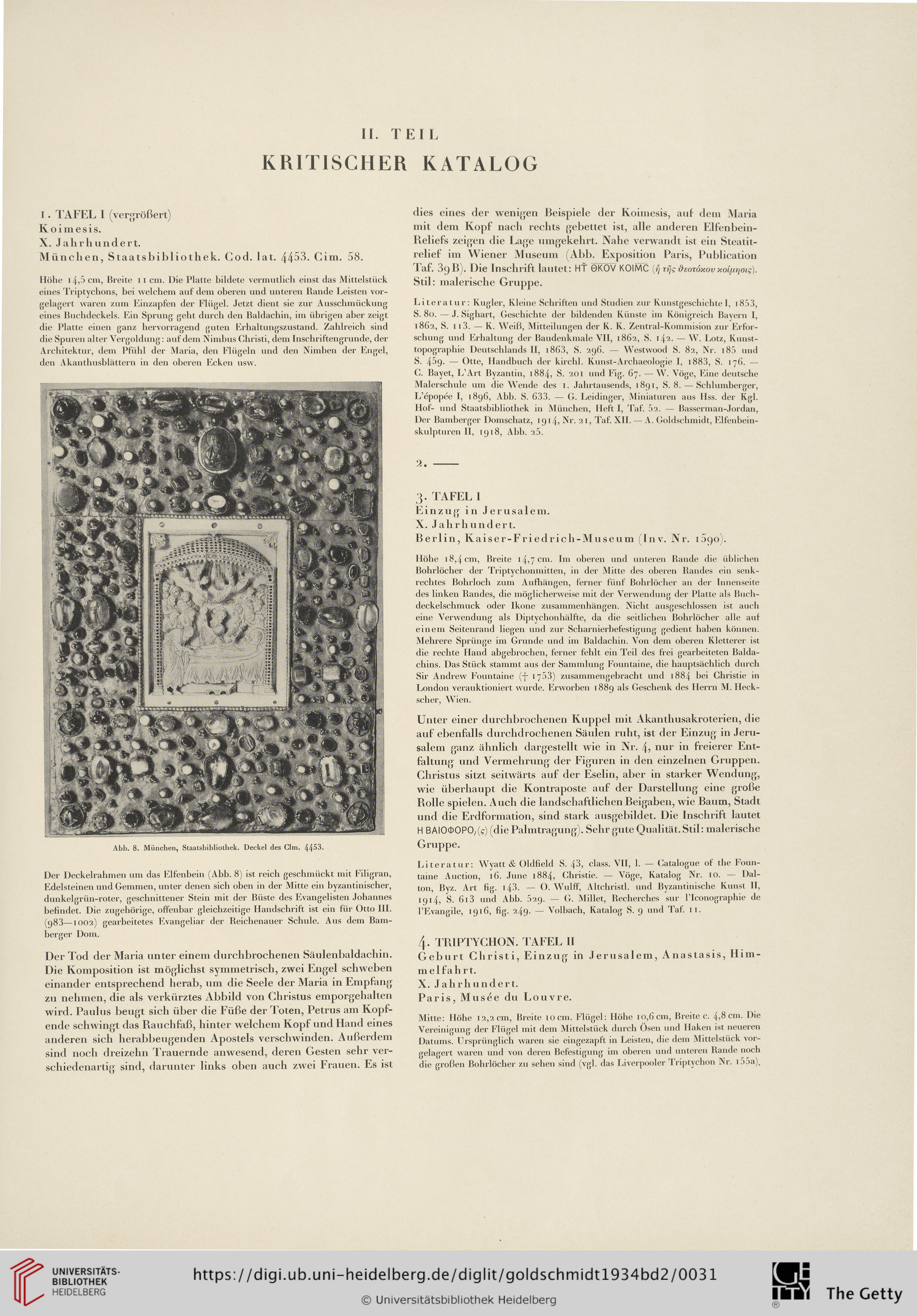

Höhe 14,5 cm, Breite i i cm. Die Platte bildete vermutlich einst das Mittelstück

eines Triptychons, bei welchem auf dem oberen und unteren Rande Leisten vor-

gelagert waren zum Einzapfen der Flügel. Jetzt dient sie zur Ausschmückung

eines Buchdeckels. Ein Sprung geht durch den Baldachin, im übrigen aber zeigt

die Platte einen ganz hervorragend guten Erhaltungszustand. Zahlreich sind

die Spuren alter Vergoldung: auf dem Nimbus Christi, dem Inschriftengrunde, der

Architektur, dem Pfühl der Maria, den Flügeln und den Nimben der Engel,

den Akanthusblättern in den oberen Ecken usw.

Abb. 8. München, Staatsbibliothek. Deckel des Clm. ^53.

Der Deckelrahmen um das Elfenbein (Abb. 8) ist reich geschmückt mit Filigran,

Edelsteinen und Gemmen, unter denen sich oben in der Mitte ein byzantinischer,

dunkelgrün-roter, geschnittener Stein mit der Büste des Evangelisten Johannes

befindet. Die zugehörige, offenbar gleichzeitige Handschrift ist ein für Otto III.

(983—1002) gearbeitetes Evangeliar der Reichenauer Schule. Aus dem Bam-

berger Dom.

Der Tod der Maria unter einem durchbrochenen Säulenbaldachin.

Die Komposition ist möglichst symmetrisch, zwei Engel schweben

einander entsprechend herab, um die Seele der Maria in Empfang

zu nehmen, die als verkürztes Abbild von Christus emporgehalten

wird. Paulus beugt sich über die Füße der Toten, Petrus am Kopf-

ende schwingt das Rauchfaß, hinter welchem Kopf und Hand eines

anderen sich herabbeugenden Apostels verschwinden. Außerdem

sind noch dreizehn Trauernde anwesend, deren Gesten sehr ver-

schiedenartig sind, darunter links oben auch zwei Frauen. Es ist

dies eines der wenigen Beispiele der Koimesis, auf dem Maria

mit dem Kopf nach rechts gebettet ist, alle anderen Elfenbein-

Reliefs zeigen die Lage umgekehrt. Nahe verwandt ist ein Steatit-

relief im Wiener Museum (Abb. Exposition Paris, Publication

Taf. 39B). Die Inschrift lautet: HT 0KOV KO1MC (?; Tfj<; '&SOTOXOV

Stil: malerische Gruppe.

Literatur: Kugler, Kleine Schriften und Studien zur Kunstgeschichte!, 1853,

S. 80. — J. Sighart, Geschichte der bildenden Künste im Königreich Bayern I,

1862, S. 113. — K. Weiß, Mitteilungen der K. K. Zentral-Kommision zur Erfor-

schung und Erhaltung der Baudenkmale VII, 1862, S. l42- — W. Lotz, Kunst-

topographie Deutschlands II, 1863, S. 296. — Westwood S. 82, Nr. 185 und

S. 459- — Otte, Handbuch der kirchl. Kunst-Archaeologie I, i883, S. 176. —

C. Bayet, L’Art Byzantin, 1884, S. 201 und Fig. 67. — W. Vöge, Eine deutsche

Malerschule um die Wende des I. Jahrtausends, 1891, S. 8. — Schlumberger,

L’epopee I, 1896, Abb. S. 633. — G. Leidinger, Miniaturen aus Hss. der Kgl.

Hof- und Staatsbibliothek in München, Heft I, Taf. 52. — Basserman-Jordan,

Der Bamberger Domschatz, 1914, Nr. 21, Taf. XII. — A. Goldschmidt, Elfenbein-

skulpturen II, 1918, Abb. 25.

2. -

3. TAFEL 1

Einzug in Jerusalem.

X. Jahrhundert.

Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum (Inv. Nr. 1090).

Höhe 18,4 cm, Breite 14,7 cm. Im oberen und unteren Rande die üblichen

Bohrlöcher der Triptychonmitten, in der Mitte des oberen Randes ein senk-

rechtes Bohrloch zum Aufhängen, ferner fünf Bohrlöcher an der Innenseite

des linken Randes, die möglicherweise mit der Verwendung der Platte als Buch-

deckelschmuck oder Ikone Zusammenhängen. Nicht ausgeschlossen ist auch

eine Verwendung als Diptychonhälfte, da die seitlichen Bohrlöcher alle auf

einem Seitenrand liegen und zur Scharnierbefestigung gedient haben können.

Mehrere Sprünge im Grunde und im Baldachin. Von dem oberen Kletterer ist

die rechte Hand abgebrochen, ferner fehlt ein Teil des frei gearbeiteten Balda-

chins. Das Stück stammt aus der Sammlung Fountaine, die hauptsächlich durch

Sir Andrew Fountaine (-f 1753) zusammengebracht und 1884 bei Christie in

London verauktioniert wurde. Erworben 1889 als Geschenk des Herrn M. Heck-

scher, Wien.

Unter einer durchbrochenen Kuppel mit Akanthusakroterien, die

auf ebenfalls durchdrochenen Säulen ruht, ist der Einzug in Jeru-

salem ganz ähnlich dargestellt wie in Nr. 4, nur in freierer Ent-

faltung und Vermehrung der Figuren in den einzelnen Gruppen.

Christus sitzt seitwärts auf der Eselin, aber in starker Wendung,

wie überhaupt die Kontraposte auf der Darstellung eine große

Rolle spielen. Auch die landschaftlichen Beigaben, wie Baum, Stadt

und die Erdformation, sind stark ausgebildet. Die Inschrift lautet

H BAIOOOPO/^) (die Palmtragung). Sehr gute Qualität. Stil: malerische

Gruppe.

Literatur: Wyatt & Oldfield S. 43, dass. VII, 1. — Catalogue of the Foun-

tame Auction, 16. June 1884, Christie. — Vöge, Katalog Nr. 10. — Dal-

ton, Byz. Art fig. 143. — O. Wulff, Altchristi, und Byzantinische Kunst II,

1914, S. 6i3 und Abb. 629. — G. Millet, Recherches sur l’Iconographie de

l’Evangile, 1916, fig. 249. — Volbach, Katalog S. 9 und Taf. 11.

4- TRIPTYCHON. TAFEL II

Geburt Christi, Einzug in Jerusalem, Anastasis, Him-

melfah rt.

X. Jahrhundert.

Paris, Musee du Louvre.

Mitte: Höhe 12,2 cm, Breite 10 cm. Flügel: Höhe 10,6 cm, Breite c. 4,8 cm. Die

Vereinigung der Flügel mit dem Mittelstück durch Ösen und Haken ist neueren

Datums. Ursprünglich waren sie eingezapft in Leisten, die dem Mittelstück vor-

gelagert waren und von deren Befestigung im oberen und unteren Rande noch

die großen Bohrlöcher zu sehen sind (vgl. das Liverpooler Triptychon Nr. i55a).

KRITISCHER KATALOG

I. TAFEL I (vergrößert)

K o i m e s i s.

X. Jahrhundert.

München, Staatsbibliothek. God. lat. 44^3. Cim. 58.

Höhe 14,5 cm, Breite i i cm. Die Platte bildete vermutlich einst das Mittelstück

eines Triptychons, bei welchem auf dem oberen und unteren Rande Leisten vor-

gelagert waren zum Einzapfen der Flügel. Jetzt dient sie zur Ausschmückung

eines Buchdeckels. Ein Sprung geht durch den Baldachin, im übrigen aber zeigt

die Platte einen ganz hervorragend guten Erhaltungszustand. Zahlreich sind

die Spuren alter Vergoldung: auf dem Nimbus Christi, dem Inschriftengrunde, der

Architektur, dem Pfühl der Maria, den Flügeln und den Nimben der Engel,

den Akanthusblättern in den oberen Ecken usw.

Abb. 8. München, Staatsbibliothek. Deckel des Clm. ^53.

Der Deckelrahmen um das Elfenbein (Abb. 8) ist reich geschmückt mit Filigran,

Edelsteinen und Gemmen, unter denen sich oben in der Mitte ein byzantinischer,

dunkelgrün-roter, geschnittener Stein mit der Büste des Evangelisten Johannes

befindet. Die zugehörige, offenbar gleichzeitige Handschrift ist ein für Otto III.

(983—1002) gearbeitetes Evangeliar der Reichenauer Schule. Aus dem Bam-

berger Dom.

Der Tod der Maria unter einem durchbrochenen Säulenbaldachin.

Die Komposition ist möglichst symmetrisch, zwei Engel schweben

einander entsprechend herab, um die Seele der Maria in Empfang

zu nehmen, die als verkürztes Abbild von Christus emporgehalten

wird. Paulus beugt sich über die Füße der Toten, Petrus am Kopf-

ende schwingt das Rauchfaß, hinter welchem Kopf und Hand eines

anderen sich herabbeugenden Apostels verschwinden. Außerdem

sind noch dreizehn Trauernde anwesend, deren Gesten sehr ver-

schiedenartig sind, darunter links oben auch zwei Frauen. Es ist

dies eines der wenigen Beispiele der Koimesis, auf dem Maria

mit dem Kopf nach rechts gebettet ist, alle anderen Elfenbein-

Reliefs zeigen die Lage umgekehrt. Nahe verwandt ist ein Steatit-

relief im Wiener Museum (Abb. Exposition Paris, Publication

Taf. 39B). Die Inschrift lautet: HT 0KOV KO1MC (?; Tfj<; '&SOTOXOV

Stil: malerische Gruppe.

Literatur: Kugler, Kleine Schriften und Studien zur Kunstgeschichte!, 1853,

S. 80. — J. Sighart, Geschichte der bildenden Künste im Königreich Bayern I,

1862, S. 113. — K. Weiß, Mitteilungen der K. K. Zentral-Kommision zur Erfor-

schung und Erhaltung der Baudenkmale VII, 1862, S. l42- — W. Lotz, Kunst-

topographie Deutschlands II, 1863, S. 296. — Westwood S. 82, Nr. 185 und

S. 459- — Otte, Handbuch der kirchl. Kunst-Archaeologie I, i883, S. 176. —

C. Bayet, L’Art Byzantin, 1884, S. 201 und Fig. 67. — W. Vöge, Eine deutsche

Malerschule um die Wende des I. Jahrtausends, 1891, S. 8. — Schlumberger,

L’epopee I, 1896, Abb. S. 633. — G. Leidinger, Miniaturen aus Hss. der Kgl.

Hof- und Staatsbibliothek in München, Heft I, Taf. 52. — Basserman-Jordan,

Der Bamberger Domschatz, 1914, Nr. 21, Taf. XII. — A. Goldschmidt, Elfenbein-

skulpturen II, 1918, Abb. 25.

2. -

3. TAFEL 1

Einzug in Jerusalem.

X. Jahrhundert.

Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum (Inv. Nr. 1090).

Höhe 18,4 cm, Breite 14,7 cm. Im oberen und unteren Rande die üblichen

Bohrlöcher der Triptychonmitten, in der Mitte des oberen Randes ein senk-

rechtes Bohrloch zum Aufhängen, ferner fünf Bohrlöcher an der Innenseite

des linken Randes, die möglicherweise mit der Verwendung der Platte als Buch-

deckelschmuck oder Ikone Zusammenhängen. Nicht ausgeschlossen ist auch

eine Verwendung als Diptychonhälfte, da die seitlichen Bohrlöcher alle auf

einem Seitenrand liegen und zur Scharnierbefestigung gedient haben können.

Mehrere Sprünge im Grunde und im Baldachin. Von dem oberen Kletterer ist

die rechte Hand abgebrochen, ferner fehlt ein Teil des frei gearbeiteten Balda-

chins. Das Stück stammt aus der Sammlung Fountaine, die hauptsächlich durch

Sir Andrew Fountaine (-f 1753) zusammengebracht und 1884 bei Christie in

London verauktioniert wurde. Erworben 1889 als Geschenk des Herrn M. Heck-

scher, Wien.

Unter einer durchbrochenen Kuppel mit Akanthusakroterien, die

auf ebenfalls durchdrochenen Säulen ruht, ist der Einzug in Jeru-

salem ganz ähnlich dargestellt wie in Nr. 4, nur in freierer Ent-

faltung und Vermehrung der Figuren in den einzelnen Gruppen.

Christus sitzt seitwärts auf der Eselin, aber in starker Wendung,

wie überhaupt die Kontraposte auf der Darstellung eine große

Rolle spielen. Auch die landschaftlichen Beigaben, wie Baum, Stadt

und die Erdformation, sind stark ausgebildet. Die Inschrift lautet

H BAIOOOPO/^) (die Palmtragung). Sehr gute Qualität. Stil: malerische

Gruppe.

Literatur: Wyatt & Oldfield S. 43, dass. VII, 1. — Catalogue of the Foun-

tame Auction, 16. June 1884, Christie. — Vöge, Katalog Nr. 10. — Dal-

ton, Byz. Art fig. 143. — O. Wulff, Altchristi, und Byzantinische Kunst II,

1914, S. 6i3 und Abb. 629. — G. Millet, Recherches sur l’Iconographie de

l’Evangile, 1916, fig. 249. — Volbach, Katalog S. 9 und Taf. 11.

4- TRIPTYCHON. TAFEL II

Geburt Christi, Einzug in Jerusalem, Anastasis, Him-

melfah rt.

X. Jahrhundert.

Paris, Musee du Louvre.

Mitte: Höhe 12,2 cm, Breite 10 cm. Flügel: Höhe 10,6 cm, Breite c. 4,8 cm. Die

Vereinigung der Flügel mit dem Mittelstück durch Ösen und Haken ist neueren

Datums. Ursprünglich waren sie eingezapft in Leisten, die dem Mittelstück vor-

gelagert waren und von deren Befestigung im oberen und unteren Rande noch

die großen Bohrlöcher zu sehen sind (vgl. das Liverpooler Triptychon Nr. i55a).