Georg R. v. Kteszkowski Ein Gemälde von Hans Dürer in der Krakauer Domschatzkammer

113

In Burgkmairs Zeichnung gewahrt man ferner den starken italianisierenden Einschlag,

der in dem architektonischen Hintergründe und dem Steinpflaster zum Ausdrucke gelangt.

In unseres Malers Tafel empfindet der Beschauer gleichsam eine Sehnsucht nach dem Freien,

nach dem Gerüche der Erdscholle, nach der Landschaft. Hier spricht zu uns ein nordischer

Künstler, der trotz der Entlehnung der Komposition und mancher Details sich doch selbst

treu geblieben und den strengen Hintergrund Burgkmairs durch die Natur belebte. Die-

selbe Liebe zur Mutter Natur spricht zu uns aus den

Randzeichnungen des Gebetbuches und aus den Tafeln

des Silberaltars Hans Dürers, denn er war es

meines Erachtens sicher, der die St.-Georgs-Tafel

schuf.

Das für Hans Dürer so charakteristische Merkmal,

jene Unbestimmtheit, Plumpheit der Formen,

die wir schon aus seinen früheren Werken zur

Genüge kennen, macht sich auch hier bemerkbar.

Man beachte die schweren Körperformen der Jung-

frau, den auffallenden Fehler in der Stellung des

Hufes des rechten Pferdefußes, die bis zum höch-

sten Grade auffallende Formlosigkeit des Drachen-

körpers.

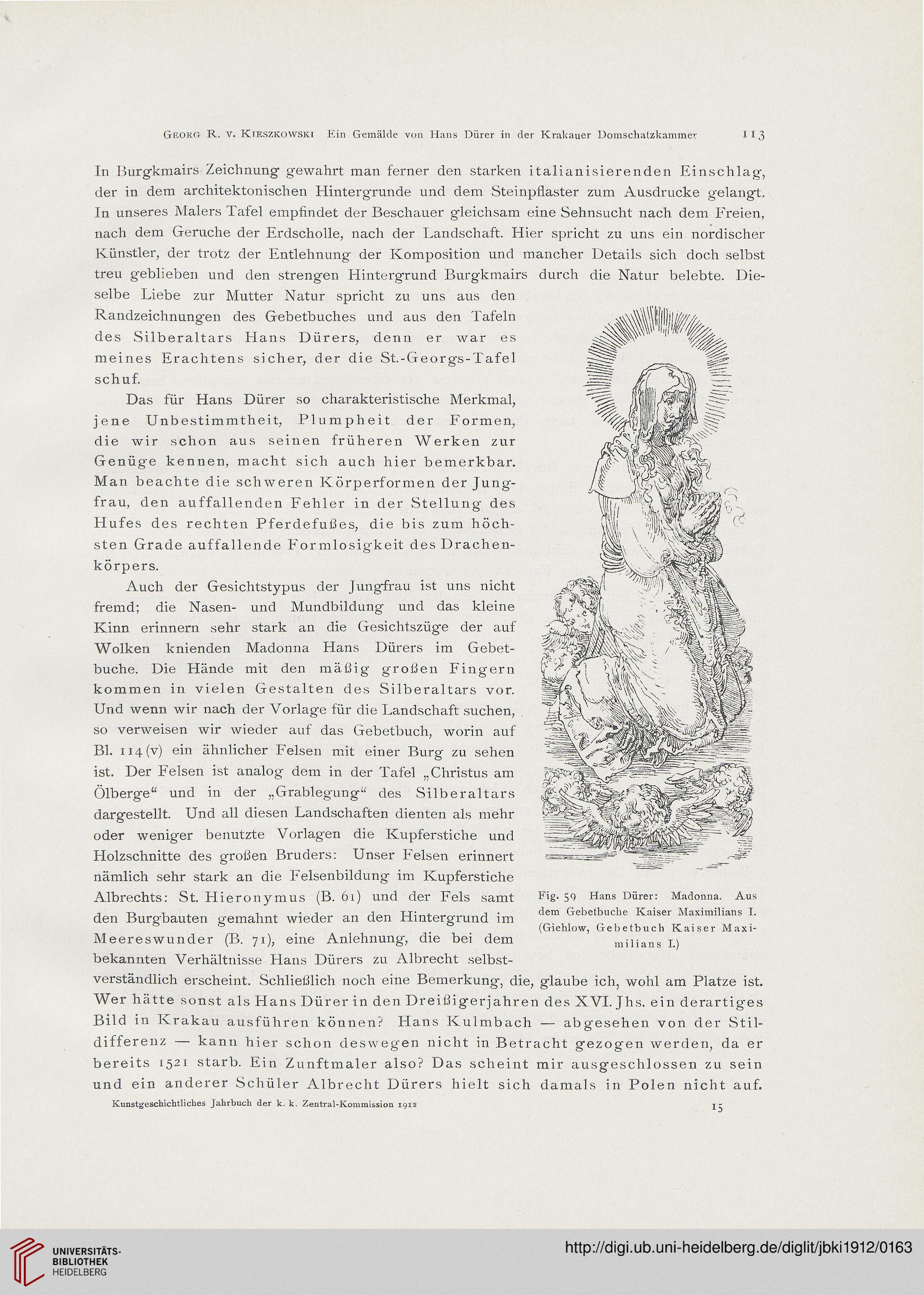

Auch der Gesichtstypus der Jungfrau ist uns nicht

fremd; die Nasen- und Mundbildung und das kleine

Kinn erinnern sehr stark an die Gesichtszüge der auf

Wolken knienden Madonna Hans Dürers im Gebet-

buche. Die Hände mit den mäßig großen Fingern

kommen in vielen Gestalten des Silberaltars vor.

Und wenn wir nach der Vorlage für die Landschaft suchen,

so verweisen wir wieder auf das Gebetbuch, worin auf

Bl. 114 (v) ein ähnlicher Felsen mit einer Burg zu sehen

ist. Der Felsen ist analog dem in der Tafel „Christus am

Ölberge“ und in der „Grablegung“ des Silberaltars

dargestellt. Und all diesen Landschaften dienten als mehr

oder weniger benutzte Vorlagen die Kupferstiche und

Holzschnitte des großen Bruders: Unser Felsen erinnert

nämlich sehr stark an die Felsenbildung im Kupferstiche

Albrechts: St. Hieronymus (B. 61) und der Fels samt

den Burgbauten gemahnt wieder an den Hintergrund im

Meereswunder (B. 71), eine Anlehnung, die bei dem

bekannten Verhältnisse Hans Dürers zu Albrecht selbst-

verständlich erscheint. Schließlich noch eine Bemerkung, die, glaube ich, wohl am Platze ist.

Wer hätte sonst als Hans Dürer in den Dreißiger Jahren des XVI. Jhs. ein derartiges

Bild in Krakau ausführen können? Hans Kulmbach — abgesehen von der Stil-

differenz — kann hier schon deswegen nicht in Betracht gezogen werden, da er

bereits 1521 starb. Ein Zunftmaler also? Das scheint mir ausgeschlossen zu sein

und ein anderer Schüler Albrecht Dürers hielt sich damals in Polen nicht auf.

Kunstgeschichtliches Jahrbuch der k. k. Zentral-Koramission 1912 j-

Fig. 59 Hans Dürer: Madonna. Aus

dem Gebetbuche Kaiser Maximilians I.

(Gielilow, Gebetbuch Kaiser Maxi-

milians I.)

113

In Burgkmairs Zeichnung gewahrt man ferner den starken italianisierenden Einschlag,

der in dem architektonischen Hintergründe und dem Steinpflaster zum Ausdrucke gelangt.

In unseres Malers Tafel empfindet der Beschauer gleichsam eine Sehnsucht nach dem Freien,

nach dem Gerüche der Erdscholle, nach der Landschaft. Hier spricht zu uns ein nordischer

Künstler, der trotz der Entlehnung der Komposition und mancher Details sich doch selbst

treu geblieben und den strengen Hintergrund Burgkmairs durch die Natur belebte. Die-

selbe Liebe zur Mutter Natur spricht zu uns aus den

Randzeichnungen des Gebetbuches und aus den Tafeln

des Silberaltars Hans Dürers, denn er war es

meines Erachtens sicher, der die St.-Georgs-Tafel

schuf.

Das für Hans Dürer so charakteristische Merkmal,

jene Unbestimmtheit, Plumpheit der Formen,

die wir schon aus seinen früheren Werken zur

Genüge kennen, macht sich auch hier bemerkbar.

Man beachte die schweren Körperformen der Jung-

frau, den auffallenden Fehler in der Stellung des

Hufes des rechten Pferdefußes, die bis zum höch-

sten Grade auffallende Formlosigkeit des Drachen-

körpers.

Auch der Gesichtstypus der Jungfrau ist uns nicht

fremd; die Nasen- und Mundbildung und das kleine

Kinn erinnern sehr stark an die Gesichtszüge der auf

Wolken knienden Madonna Hans Dürers im Gebet-

buche. Die Hände mit den mäßig großen Fingern

kommen in vielen Gestalten des Silberaltars vor.

Und wenn wir nach der Vorlage für die Landschaft suchen,

so verweisen wir wieder auf das Gebetbuch, worin auf

Bl. 114 (v) ein ähnlicher Felsen mit einer Burg zu sehen

ist. Der Felsen ist analog dem in der Tafel „Christus am

Ölberge“ und in der „Grablegung“ des Silberaltars

dargestellt. Und all diesen Landschaften dienten als mehr

oder weniger benutzte Vorlagen die Kupferstiche und

Holzschnitte des großen Bruders: Unser Felsen erinnert

nämlich sehr stark an die Felsenbildung im Kupferstiche

Albrechts: St. Hieronymus (B. 61) und der Fels samt

den Burgbauten gemahnt wieder an den Hintergrund im

Meereswunder (B. 71), eine Anlehnung, die bei dem

bekannten Verhältnisse Hans Dürers zu Albrecht selbst-

verständlich erscheint. Schließlich noch eine Bemerkung, die, glaube ich, wohl am Platze ist.

Wer hätte sonst als Hans Dürer in den Dreißiger Jahren des XVI. Jhs. ein derartiges

Bild in Krakau ausführen können? Hans Kulmbach — abgesehen von der Stil-

differenz — kann hier schon deswegen nicht in Betracht gezogen werden, da er

bereits 1521 starb. Ein Zunftmaler also? Das scheint mir ausgeschlossen zu sein

und ein anderer Schüler Albrecht Dürers hielt sich damals in Polen nicht auf.

Kunstgeschichtliches Jahrbuch der k. k. Zentral-Koramission 1912 j-

Fig. 59 Hans Dürer: Madonna. Aus

dem Gebetbuche Kaiser Maximilians I.

(Gielilow, Gebetbuch Kaiser Maxi-

milians I.)