J. E. Jonas Bericht über die Ausgrabungsarbeiten auf der Kaiserburg zu Eger im Jahre 1911

I I

Hohenstaufenzeit, die Epoche der Machtentfaltung

der befestigten Stadt Eger und die Zeit der

vom ästhetischen Standpunkte aus sehr beklagens-

werten Verunstaltungen nach dem Dreißigjährigen

Kriege.

Die Hauptaufgabe der vorgenommenen Unter-

suchungen war natürlich die wennmögliche Feststel-

lung der romanischen Anlage, ein recht schwie-

riges Unternehmen, das eigentlich von vornherein

wenig Aussicht auf vollen Erfolg bot. Um in dieser

Hinsicht zu irgend welchen Ergebnissen zu gelangen,

mußte einerseits das Augenmerk auf die Festlegung

1 2

sehen Gründen, was für das Ausgrabungsprogramm

ebenfalls bestimmend sein mußte. Aus allen diesen

Ausführungen geht hervor, daß der Rahmen der

Untersuchung ziemlich weit gesteckt werden

mußte, da die ganze Kette der baugeschichtlichen

Ereignisse regressiv zu verfolgen war.

Die historische und künstlerische Bedeutung

der Egerer Kaiserpfalz bringt es mit sich, daß eine

beträchtliche Zahl alter Pläne und Ansichten der

Stadt Eger und der Burg vom Ende des XV. Jhs.

an bis in die neueste Zeit existiert, wodurch wich-

tige Anhaltspunkte für die Ausgrabungsarbeiten ge-

(•i iiiKlrilV tlnt lliir(ilM /.ii ltM,lic ilaurio int .l.t lirt* i(>72.

Rrlilj rin» »■

/' >Z///Z//ZZ//

/. ////■ /%//'///// ,

f .. /Z/////'// ts/t tUfüW/ '

Zf/f// Z,//////Z/'J Zf///ff/

7/J//f'Z//,

s. > //'ft/fZf

/ ////yZZ//'.

y. /Z‘/////////

ZZZf/fJ/b/ .

//Z/////r/7 ZA//////.

/ ■////// zy/z/zZZ' .

v«i*il

Kfkl.'i rimo

/. yi //// ■ // ■ //.

///. //// -// /////,

//.'Zi///•// .

/ Z///r/.

Z Zs//// ' Z////S .

y ZZi/ZCft/, Z: a//f /Zf

Z////Z/ '/// , //-/y/i

///< ><* ft/A/Zs .

7 ' 7Z//Z/./,• //.- /}/ffUt /‘/'ff '

«p? /// / Z///{ f/////ZZ// <///>//// .

—I .. . A/z/ZZ/Zr/

.1

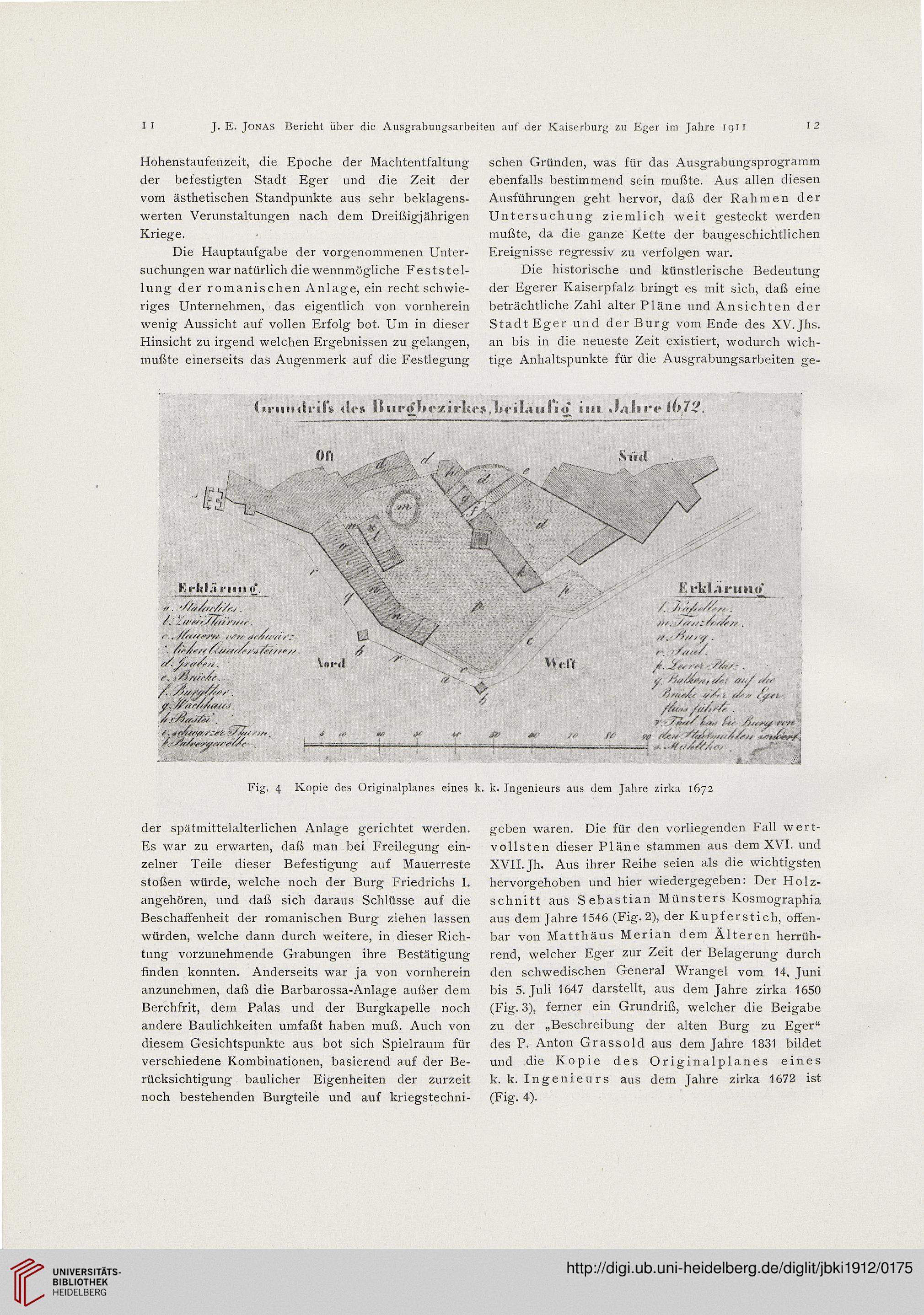

Fig. 4 Kopie des Originalplanes eines k. k. Ingenieurs aus dem Jahre zirka 1672

der spätmittelalterlichen Anlage gerichtet werden.

Es war zu erwarten, daß man bei Freilegung ein-

zelner Teile dieser Befestigung auf Mauerreste

stoßen würde, welche noch der Burg Friedrichs I.

angehören, und daß sich daraus Schlüsse auf die

Beschaffenheit der romanischen Burg ziehen lassen

würden, welche dann durch weitere, in dieser Rich-

tung vorzunehmende Grabungen ihre Bestätigung

finden konnten. Anderseits war ja von vornherein

anzunehmen, daß die Barbarossa-Anlage außer dem

Berchfrit, dem Palas und der Burgkapelle noch

andere Baulichkeiten umfaßt haben muß. Auch von

diesem Gesichtspunkte aus bot sich Spielraum für

verschiedene Kombinationen, basierend auf der Be-

rücksichtigung baulicher Eigenheiten der zurzeit

noch bestehenden Burgteile und auf kriegstechni-

geben waren. Die für den vorliegenden Fall wert-

vollsten dieser Pläne stammen aus dem XVI. und

XVII. Jh. Aus ihrer Reihe seien als die wichtigsten

hervorgehoben und hier wiedergegeben: Der Holz-

schnitt aus Sebastian Münsters Kosmographia

aus dem Jahre 1546 (Fig. 2), der Kupferstich, offen-

bar von Matthäus Merian dem Älteren herrüh-

rend, welcher Eger zur Zeit der Belagerung durch

den schwedischen General Wrangel vom 14, Juni

bis 5. Juli 1647 darstellt, aus dem Jahre zirka 1650

(Fig. 3), ferner ein Grundriß, welcher die Beigabe

zu der „Beschreibung der alten Burg zu Eger“

des P. Anton Grassold aus dem Jahre 1831 bildet

und die Kopie des Originalplanes eines

k. k. Ingenieurs aus dem Jahre zirka 1672 ist

(Fig. 4).

I I

Hohenstaufenzeit, die Epoche der Machtentfaltung

der befestigten Stadt Eger und die Zeit der

vom ästhetischen Standpunkte aus sehr beklagens-

werten Verunstaltungen nach dem Dreißigjährigen

Kriege.

Die Hauptaufgabe der vorgenommenen Unter-

suchungen war natürlich die wennmögliche Feststel-

lung der romanischen Anlage, ein recht schwie-

riges Unternehmen, das eigentlich von vornherein

wenig Aussicht auf vollen Erfolg bot. Um in dieser

Hinsicht zu irgend welchen Ergebnissen zu gelangen,

mußte einerseits das Augenmerk auf die Festlegung

1 2

sehen Gründen, was für das Ausgrabungsprogramm

ebenfalls bestimmend sein mußte. Aus allen diesen

Ausführungen geht hervor, daß der Rahmen der

Untersuchung ziemlich weit gesteckt werden

mußte, da die ganze Kette der baugeschichtlichen

Ereignisse regressiv zu verfolgen war.

Die historische und künstlerische Bedeutung

der Egerer Kaiserpfalz bringt es mit sich, daß eine

beträchtliche Zahl alter Pläne und Ansichten der

Stadt Eger und der Burg vom Ende des XV. Jhs.

an bis in die neueste Zeit existiert, wodurch wich-

tige Anhaltspunkte für die Ausgrabungsarbeiten ge-

(•i iiiKlrilV tlnt lliir(ilM /.ii ltM,lic ilaurio int .l.t lirt* i(>72.

Rrlilj rin» »■

/' >Z///Z//ZZ//

/. ////■ /%//'///// ,

f .. /Z/////'// ts/t tUfüW/ '

Zf/f// Z,//////Z/'J Zf///ff/

7/J//f'Z//,

s. > //'ft/fZf

/ ////yZZ//'.

y. /Z‘/////////

ZZZf/fJ/b/ .

//Z/////r/7 ZA//////.

/ ■////// zy/z/zZZ' .

v«i*il

Kfkl.'i rimo

/. yi //// ■ // ■ //.

///. //// -// /////,

//.'Zi///•// .

/ Z///r/.

Z Zs//// ' Z////S .

y ZZi/ZCft/, Z: a//f /Zf

Z////Z/ '/// , //-/y/i

///< ><* ft/A/Zs .

7 ' 7Z//Z/./,• //.- /}/ffUt /‘/'ff '

«p? /// / Z///{ f/////ZZ// <///>//// .

—I .. . A/z/ZZ/Zr/

.1

Fig. 4 Kopie des Originalplanes eines k. k. Ingenieurs aus dem Jahre zirka 1672

der spätmittelalterlichen Anlage gerichtet werden.

Es war zu erwarten, daß man bei Freilegung ein-

zelner Teile dieser Befestigung auf Mauerreste

stoßen würde, welche noch der Burg Friedrichs I.

angehören, und daß sich daraus Schlüsse auf die

Beschaffenheit der romanischen Burg ziehen lassen

würden, welche dann durch weitere, in dieser Rich-

tung vorzunehmende Grabungen ihre Bestätigung

finden konnten. Anderseits war ja von vornherein

anzunehmen, daß die Barbarossa-Anlage außer dem

Berchfrit, dem Palas und der Burgkapelle noch

andere Baulichkeiten umfaßt haben muß. Auch von

diesem Gesichtspunkte aus bot sich Spielraum für

verschiedene Kombinationen, basierend auf der Be-

rücksichtigung baulicher Eigenheiten der zurzeit

noch bestehenden Burgteile und auf kriegstechni-

geben waren. Die für den vorliegenden Fall wert-

vollsten dieser Pläne stammen aus dem XVI. und

XVII. Jh. Aus ihrer Reihe seien als die wichtigsten

hervorgehoben und hier wiedergegeben: Der Holz-

schnitt aus Sebastian Münsters Kosmographia

aus dem Jahre 1546 (Fig. 2), der Kupferstich, offen-

bar von Matthäus Merian dem Älteren herrüh-

rend, welcher Eger zur Zeit der Belagerung durch

den schwedischen General Wrangel vom 14, Juni

bis 5. Juli 1647 darstellt, aus dem Jahre zirka 1650

(Fig. 3), ferner ein Grundriß, welcher die Beigabe

zu der „Beschreibung der alten Burg zu Eger“

des P. Anton Grassold aus dem Jahre 1831 bildet

und die Kopie des Originalplanes eines

k. k. Ingenieurs aus dem Jahre zirka 1672 ist

(Fig. 4).