27

J. E. Jonas Bericht über die Ausgrabungsarbeiten auf der Kaiserburg zu Eger im Jahre 1911

28

worden zu sein. Die einzigen Gegenstände, welche

bei einigen dieser Skelette gefunden wurden, und

zwar in der Gegend der Schläfen, waren einige offene

Ringe, im ganzen neun an der Zahl, von denen sich

fünf, mit je einem S-förmigen Ende versehene, als

sogenannte Schläfenringe6) erweisen, welche für

die frühslawische Epoche charakteristisch

sind (Fig. 18). Das Material, aus welchem diese

Ringe hergestellt sind, ist, soweit festgestellt wurde,

kupferreiches Silber, ein Schläfenring ist aus Gold.

Die meisten Skelette lagern frei in der Erde,

auf einigen derselben ruhen jedoch 'schwere Stein-

platten der eingangs beschriebenen Art. Im ganzen

wurden acht solche Grabsteinplatten gehoben (51—58)

und südlich der Doppelkapelle an der östlichen

6) Die Schläfenringe sind laut Vereinbarung dem

städtischen Museum zu Eger überwiesen worden.

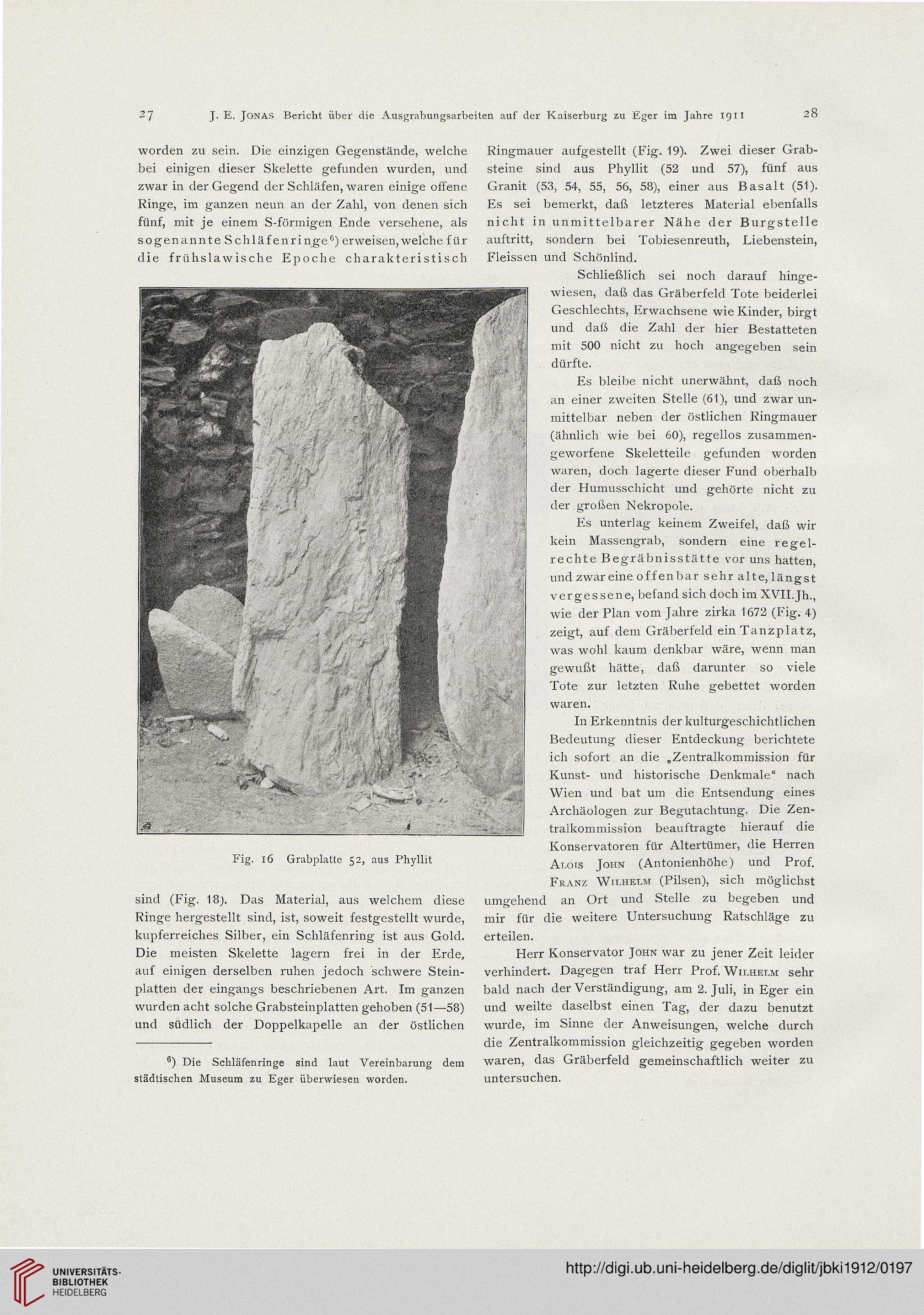

Ringmauer aufgestellt (Fig. 19). Zwei dieser Grab-

steine sind aus Phyllit (52 und 57), fünf aus

Granit (53, 54, 55, 56, 58), einer aus Basalt (51).

Es sei bemerkt, daß letzteres Material ebenfalls

nicht in unmittelbarer Nähe der Burgstelle

auftritt, sondern bei Tobiesenreuth, Liebenstein,

Fleissen und Schönlind.

Schließlich sei noch darauf hinge-

wiesen, daß das Gräberfeld Tote beiderlei

Geschlechts, Erwachsene wie Kinder, birgt

und daß die Zahl der hier Bestatteten

mit 500 nicht zu hoch angegeben sein

dürfte.

Es bleibe nicht unerwähnt, daß noch

an einer zweiten Stelle (61), und zwar un-

mittelbar neben der östlichen Ringmauer

(ähnlich wie bei 60), regellos zusammen-

geworfene Skeletteile gefunden worden

waren, doch lagerte dieser Fund oberhalb

der Humusschicht und gehörte nicht zu

der großen Nekropole.

Es unterlag keinem Zweifel, daß wir

kein Massengrab, sondern eine regel-

rechte Begräbnisstätte vor uns hatten,

und zwar eine offenbar sehr alte, längst

vergessene, befand sich doch im XVII.Jh.,

wie der Plan vom Jahre zirka 1672 (Fig. 4)

zeigt, auf dem Gräberfeld ein Tanz platz,

was wohl kaum denkbar wäre, wenn man

gewußt hätte, daß darunter so viele

Tote zur letzten Ruhe gebettet worden

waren.

In Erkenntnis der kulturgeschichtlichen

Bedeutung dieser Entdeckung berichtete

ich sofort an die „Zentralkommission für

Kunst- und historische Denkmale“ nach

Wien und bat um die Entsendung eines

Archäologen zur Begutachtung. Die Zen-

tralkommission beauftragte hierauf die

Konservatoren für Altertümer, die Herren

Alois John (Antonienhöhe) und Prof.

Franz Wilhelm (Pilsen), sich möglichst

umgehend an Ort und Stelle zu begeben und

mir für die weitere Untersuchung Ratschläge zu

erteilen.

Herr Konservator John war zu jener Zeit leider

verhindert. Dagegen traf Herr Prof. Wilhelm sehr

bald nach der Verständigung, am 2. Juli, in Eger ein

und weilte daselbst einen Tag, der dazu benutzt

wurde, im Sinne der Anweisungen, welche durch

die Zentralkommission gleichzeitig gegeben worden

waren, das Gräberfeld gemeinschaftlich weiter zu

untersuchen.

Fig. 16 Grabplatte 52, aus Phyllit

J. E. Jonas Bericht über die Ausgrabungsarbeiten auf der Kaiserburg zu Eger im Jahre 1911

28

worden zu sein. Die einzigen Gegenstände, welche

bei einigen dieser Skelette gefunden wurden, und

zwar in der Gegend der Schläfen, waren einige offene

Ringe, im ganzen neun an der Zahl, von denen sich

fünf, mit je einem S-förmigen Ende versehene, als

sogenannte Schläfenringe6) erweisen, welche für

die frühslawische Epoche charakteristisch

sind (Fig. 18). Das Material, aus welchem diese

Ringe hergestellt sind, ist, soweit festgestellt wurde,

kupferreiches Silber, ein Schläfenring ist aus Gold.

Die meisten Skelette lagern frei in der Erde,

auf einigen derselben ruhen jedoch 'schwere Stein-

platten der eingangs beschriebenen Art. Im ganzen

wurden acht solche Grabsteinplatten gehoben (51—58)

und südlich der Doppelkapelle an der östlichen

6) Die Schläfenringe sind laut Vereinbarung dem

städtischen Museum zu Eger überwiesen worden.

Ringmauer aufgestellt (Fig. 19). Zwei dieser Grab-

steine sind aus Phyllit (52 und 57), fünf aus

Granit (53, 54, 55, 56, 58), einer aus Basalt (51).

Es sei bemerkt, daß letzteres Material ebenfalls

nicht in unmittelbarer Nähe der Burgstelle

auftritt, sondern bei Tobiesenreuth, Liebenstein,

Fleissen und Schönlind.

Schließlich sei noch darauf hinge-

wiesen, daß das Gräberfeld Tote beiderlei

Geschlechts, Erwachsene wie Kinder, birgt

und daß die Zahl der hier Bestatteten

mit 500 nicht zu hoch angegeben sein

dürfte.

Es bleibe nicht unerwähnt, daß noch

an einer zweiten Stelle (61), und zwar un-

mittelbar neben der östlichen Ringmauer

(ähnlich wie bei 60), regellos zusammen-

geworfene Skeletteile gefunden worden

waren, doch lagerte dieser Fund oberhalb

der Humusschicht und gehörte nicht zu

der großen Nekropole.

Es unterlag keinem Zweifel, daß wir

kein Massengrab, sondern eine regel-

rechte Begräbnisstätte vor uns hatten,

und zwar eine offenbar sehr alte, längst

vergessene, befand sich doch im XVII.Jh.,

wie der Plan vom Jahre zirka 1672 (Fig. 4)

zeigt, auf dem Gräberfeld ein Tanz platz,

was wohl kaum denkbar wäre, wenn man

gewußt hätte, daß darunter so viele

Tote zur letzten Ruhe gebettet worden

waren.

In Erkenntnis der kulturgeschichtlichen

Bedeutung dieser Entdeckung berichtete

ich sofort an die „Zentralkommission für

Kunst- und historische Denkmale“ nach

Wien und bat um die Entsendung eines

Archäologen zur Begutachtung. Die Zen-

tralkommission beauftragte hierauf die

Konservatoren für Altertümer, die Herren

Alois John (Antonienhöhe) und Prof.

Franz Wilhelm (Pilsen), sich möglichst

umgehend an Ort und Stelle zu begeben und

mir für die weitere Untersuchung Ratschläge zu

erteilen.

Herr Konservator John war zu jener Zeit leider

verhindert. Dagegen traf Herr Prof. Wilhelm sehr

bald nach der Verständigung, am 2. Juli, in Eger ein

und weilte daselbst einen Tag, der dazu benutzt

wurde, im Sinne der Anweisungen, welche durch

die Zentralkommission gleichzeitig gegeben worden

waren, das Gräberfeld gemeinschaftlich weiter zu

untersuchen.

Fig. 16 Grabplatte 52, aus Phyllit