176

Hans Tietze Ein Passionszyklus im Stifte Schlägl

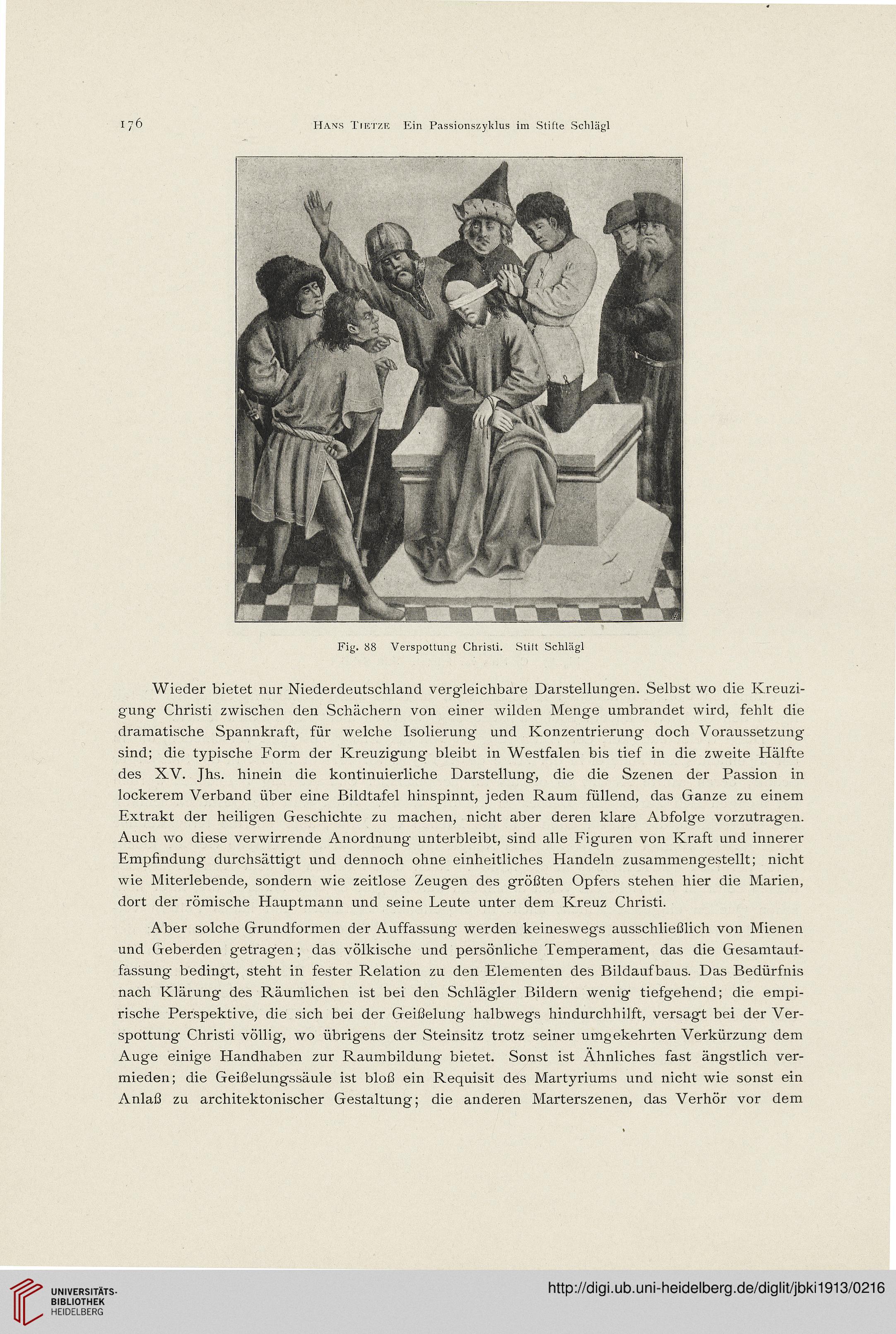

Fig. 88 Verspottung Christi. Stilt Schlägl

Wieder bietet nur Niederdeutschland vergleichbare Darstellungen. Selbst wo die Kreuzi-

gung Christi zwischen den Schächern von einer wilden Menge umbrandet wird, fehlt die

dramatische Spannkraft, für welche Isolierung und Konzentrierung doch Voraussetzung

sind; die typische Form der Kreuzigung bleibt in Westfalen bis tief in die zweite Hälfte

des XV. Jhs. hinein die kontinuierliche Darstellung, die die Szenen der Passion in

lockerem Verband über eine Bildtafel hinspinnt, jeden Raum füllend, das Ganze zu einem

Extrakt der heiligen Geschichte zu machen, nicht aber deren klare Abfolge vorzutragen.

Auch wo diese verwirrende Anordnung unterbleibt, sind alle Figuren von Kraft und innerer

Empfindung durchsättigt und dennoch ohne einheitliches Handeln zusammengestellt; nicht

wie Miterlebende, sondern wie zeitlose Zeugen des größten Opfers stehen hier die Marien,

dort der römische Hauptmann und seine Leute unter dem Kreuz Christi.

Aber solche Grundformen der Auffassung werden keineswegs ausschließlich von Mienen

und Geberden getragen; das völkische und persönliche Temperament, das die Gesamtauf-

fassung bedingt, steht in fester Relation zu den Elementen des Bildaufbaus. Das Bedürfnis

nach Klärung des Räumlichen ist bei den Schlägler Bildern wenig tiefgehend; die empi-

rische Perspektive, die sich bei der Geißelung halbwegs hindurchhilft, versagt bei der Ver-

spottung Christi völlig, wo übrigens der Steinsitz trotz seiner umgekehrten Verkürzung dem

Auge einige Handhaben zur Raumbildung bietet. Sonst ist Ähnliches fast ängstlich ver-

mieden; die Geißelungssäule ist bloß ein Requisit des Martyriums und nicht wie sonst ein

Anlaß zu architektonischer Gestaltung; die anderen Marterszenen, das Verhör vor dem

Hans Tietze Ein Passionszyklus im Stifte Schlägl

Fig. 88 Verspottung Christi. Stilt Schlägl

Wieder bietet nur Niederdeutschland vergleichbare Darstellungen. Selbst wo die Kreuzi-

gung Christi zwischen den Schächern von einer wilden Menge umbrandet wird, fehlt die

dramatische Spannkraft, für welche Isolierung und Konzentrierung doch Voraussetzung

sind; die typische Form der Kreuzigung bleibt in Westfalen bis tief in die zweite Hälfte

des XV. Jhs. hinein die kontinuierliche Darstellung, die die Szenen der Passion in

lockerem Verband über eine Bildtafel hinspinnt, jeden Raum füllend, das Ganze zu einem

Extrakt der heiligen Geschichte zu machen, nicht aber deren klare Abfolge vorzutragen.

Auch wo diese verwirrende Anordnung unterbleibt, sind alle Figuren von Kraft und innerer

Empfindung durchsättigt und dennoch ohne einheitliches Handeln zusammengestellt; nicht

wie Miterlebende, sondern wie zeitlose Zeugen des größten Opfers stehen hier die Marien,

dort der römische Hauptmann und seine Leute unter dem Kreuz Christi.

Aber solche Grundformen der Auffassung werden keineswegs ausschließlich von Mienen

und Geberden getragen; das völkische und persönliche Temperament, das die Gesamtauf-

fassung bedingt, steht in fester Relation zu den Elementen des Bildaufbaus. Das Bedürfnis

nach Klärung des Räumlichen ist bei den Schlägler Bildern wenig tiefgehend; die empi-

rische Perspektive, die sich bei der Geißelung halbwegs hindurchhilft, versagt bei der Ver-

spottung Christi völlig, wo übrigens der Steinsitz trotz seiner umgekehrten Verkürzung dem

Auge einige Handhaben zur Raumbildung bietet. Sonst ist Ähnliches fast ängstlich ver-

mieden; die Geißelungssäule ist bloß ein Requisit des Martyriums und nicht wie sonst ein

Anlaß zu architektonischer Gestaltung; die anderen Marterszenen, das Verhör vor dem