182

Hans Tietze Ein Passionszyklus im Stifte Scliliigl

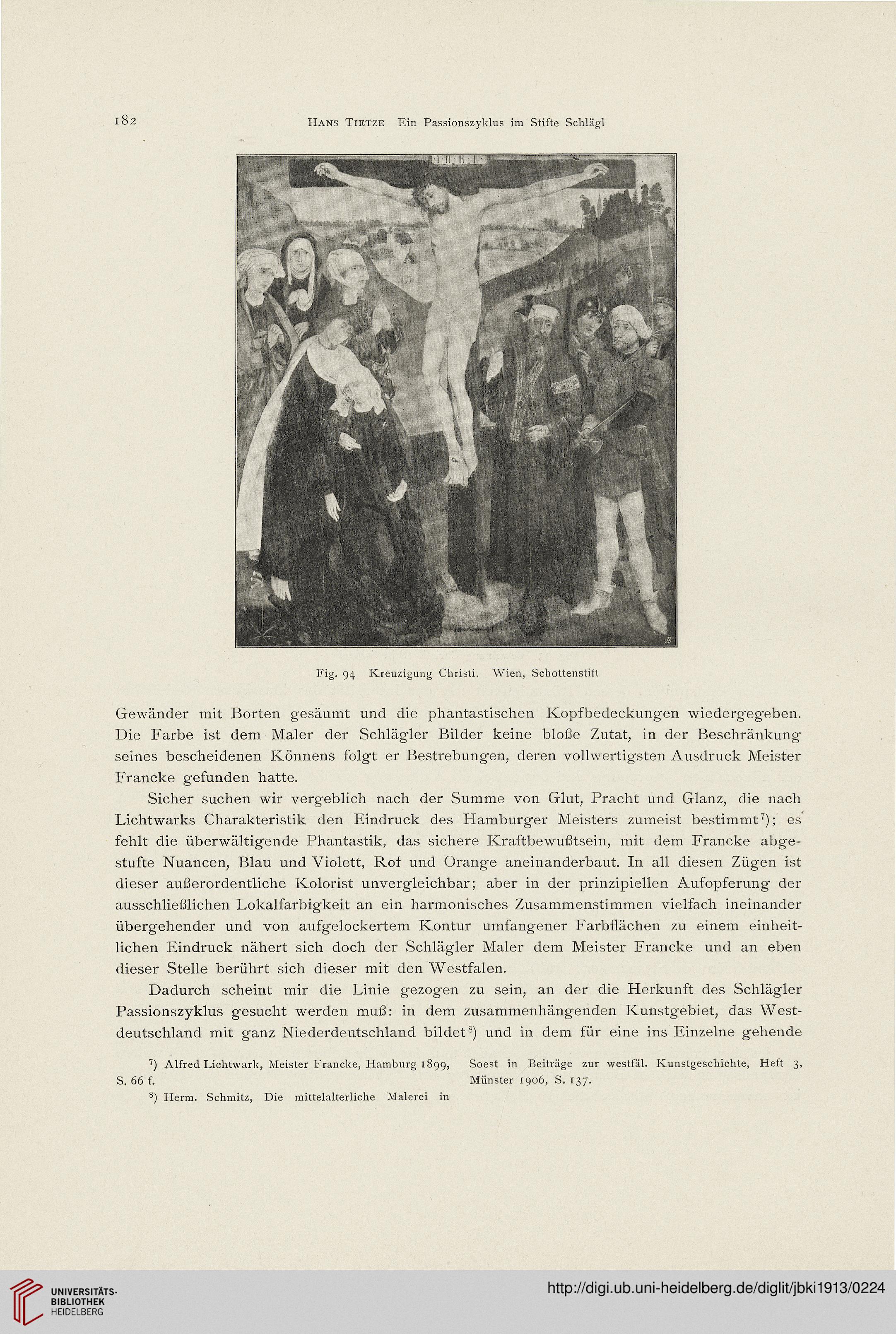

Fig. 94 Kreuzigung Christi. Wien, Schottenstitt

Gewänder mit Borten gesäumt und die phantastischen Kopfbedeckungen wiedergegeben.

Die Farbe ist dem Maler der Schlägler Bilder keine bloße Zutat, in der Beschränkung

seines bescheidenen Könnens folgt er Bestrebungen, deren vollwertigsten Ausdruck Meister

Francke gefunden hatte.

Sicher suchen wir vergeblich nach der Summe von Glut, Pracht und Glanz, die nach

Lichtwarks Charakteristik den Eindruck des Hamburger Meisters zumeist bestimmt7); es

fehlt die überwältigende Phantastik, das sichere Kraftbewußtsein, mit dem Francke abge-

stufte Nuancen, Blau und Violett, Rof und Orange aneinanderbaut. In all diesen Zügen ist

dieser außerordentliche Kolorist unvergleichbar; aber in der prinzipiellen Aufopferung der

ausschließlichen Lokalfarbigkeit an ein harmonisches Zusammenstimmen vielfach ineinander

übergehender und von aufgelockertem Kontur umfangener Farbflächen zu einem einheit-

lichen Eindruck nähert sich doch der Schlägler Maler dem Meister Francke und an eben

dieser Stelle berührt sich dieser mit den Westfalen.

Dadurch scheint mir die Linie gezogen zu sein, an der die Herkunft des Schlägler

Passionszyklus gesucht werden muß: in dem zusammenhängenden Kunstgebiet, das West-

deutschland mit ganz Niederdeutschland bildet8) und in dem für eine ins Einzelne gehende

7) Alfred Lichtwark, Meister Francke, Hamburg 1899, Soest in Beiträge zur westfäl. Kunstgeschichte, Heft 3,

S. 66 f. Münster 1906, S. 137.

8) Herrn. Schmitz, Die mittelalterliche Malerei in

Hans Tietze Ein Passionszyklus im Stifte Scliliigl

Fig. 94 Kreuzigung Christi. Wien, Schottenstitt

Gewänder mit Borten gesäumt und die phantastischen Kopfbedeckungen wiedergegeben.

Die Farbe ist dem Maler der Schlägler Bilder keine bloße Zutat, in der Beschränkung

seines bescheidenen Könnens folgt er Bestrebungen, deren vollwertigsten Ausdruck Meister

Francke gefunden hatte.

Sicher suchen wir vergeblich nach der Summe von Glut, Pracht und Glanz, die nach

Lichtwarks Charakteristik den Eindruck des Hamburger Meisters zumeist bestimmt7); es

fehlt die überwältigende Phantastik, das sichere Kraftbewußtsein, mit dem Francke abge-

stufte Nuancen, Blau und Violett, Rof und Orange aneinanderbaut. In all diesen Zügen ist

dieser außerordentliche Kolorist unvergleichbar; aber in der prinzipiellen Aufopferung der

ausschließlichen Lokalfarbigkeit an ein harmonisches Zusammenstimmen vielfach ineinander

übergehender und von aufgelockertem Kontur umfangener Farbflächen zu einem einheit-

lichen Eindruck nähert sich doch der Schlägler Maler dem Meister Francke und an eben

dieser Stelle berührt sich dieser mit den Westfalen.

Dadurch scheint mir die Linie gezogen zu sein, an der die Herkunft des Schlägler

Passionszyklus gesucht werden muß: in dem zusammenhängenden Kunstgebiet, das West-

deutschland mit ganz Niederdeutschland bildet8) und in dem für eine ins Einzelne gehende

7) Alfred Lichtwark, Meister Francke, Hamburg 1899, Soest in Beiträge zur westfäl. Kunstgeschichte, Heft 3,

S. 66 f. Münster 1906, S. 137.

8) Herrn. Schmitz, Die mittelalterliche Malerei in