17

Josef Weingartner Bemalte Bildstöcke in Tirol

I 8

die in Lienz. Der weit besser ausgebildete Sinn für

dekorative Wirkung, der Reichtum des ornamentalen

Beiwerkes, die angestrebte und zum Teil auch er-

reichte Raumvertiefung (vgl. Dreifaltigkeitsbild und

das Bild der Stadt), die gravierten Heiligenscheine,

die Gesichtstypen beweisen das zur Genüge. Wir

haben hier Bilder vor uns, die den Einfluß der Tre-

centokunst deutlich zur Schau tragen.

Hält man in Tirol nach verwandten Werken

Umschau, so drängen sich vor allem die Ge-

mälde der vierten Arkade im Brixner Kreuz-

gange zum Vergleich auf. Es kommt uns dabei

zugute, daß auch dort am Gewölbe die Me-

daillons mit den Brustbildern der Evangelisten

und Kirchenväter vorhanden sind. Nicht nur

Einzelheiten, wie die eng schraffierten Heiligen-

scheine mit breitem Rand, der mattenförmig

geflochtene Hintergrund und die ganze Form

der Vierpaßmedaillons erinnern sehr stark an

diese Arkade, sondern vor allem auch das auf-

fallend dekorative Geschick des reichen und

einheitlichen Gesamtarrangements, durch das

sowohl unser Bildstock als auch die genannte

Arkade sich von allen benachbarten Werken

so deutlich abheben.

Trotzdem dürfen wir keinesfalls an den

gleichen Meister denken. Die Brixner Bilder

sind nicht nur in ihrer Gesamtwirkung äußerst

dekorativ, sondern auch in den Einzelheiten,

in den Gesichtstypen, in der Faltengebung, in

den Farben von einer seltenen Feinheit. Die

Brunecker Bilder aber sind weit derber. Man

braucht nur die Kirchenväter hier und dort

zu vergleichen. Auch die Gewandfalten, ob-

wohl sie im Grunde noch den frühgotischen

Schwung bewahren, sind weniger weich und

selbst die Schwunglinien wirken straff und

hart. Nach einzelnen Anzeichen, z. B. am

linken Arm oder am Humerale des hl. Ambro-

sius, möchte man auch vermuten, daß die Draperie

bereits knitterig zu werden beginnt, was sich aber

beim bereits erwähnten Zustand der unteren Partien

leider nicht weiter verfolgen läßt.

Das alles spricht für eine etwas spätere Ent-

stehung der Brunecker Bilder und findet sich auch

auf anderen Tiroler Wandgemälden, die in der Über-

gangszeit vom früheren, sogenannten „Idealstil“ mit

seinen weichen Linien und sanften Figuren zur

derberen Realistik der zweiten Hälfte des XV. Jhs.

entstanden sind. Da die Brixner Bilder das Datum

1417 tragen, ist unser Bildstock wohl um 1430 anzu-

setzen. Damit stimmt denn auch der Stil des ein-

zigen noch besser erkennbaren Hauptbildes, der

Kunstgeschiclitliches Jahrbuch der k. k. Zentral-Kommission 1913

Kreuzigung, überein. Diese übertriebene Magerkeit

des Körpers und dieses Antlitz mit den schief gegen

die Nasenwurzel ansteigenden Brauen meldet sich

auf tirolischen Wandgemälden das erste Mal, und

zwar noch recht schüchtern, in Campill bei Bozen

und erscheint in den Vierzigerjahren (Brixen, 7. Ar-

kade) schon voll ausgeprägt.

Beide Faktoren, die große Verwandtschaft

einerseits und die etwas spätere Stilrichtung ander-

seits, lassen sich hinreichend erklären, wenn wir bei

dem Meister des Brunecker Bildstockes Brixnerische

Schulung voraussetzen. Diese Annahme liegt ja

auch sonst nahe genug. Das obere Pustertal ge-

hört nicht nur kirchlich zu Brixen, sondern hatte

auch politisch den Fürsten von Brixen zu seinem

Herrn. Speziell Bruneck gravitierte als die Sommer-

residenz des Bischofs und als Sitz eines bischöf-

lichen Schloßhauptmannes naturgemäß vor allem

nach Brixen. Tatsächlich haben auch Brixner Maler

im XV. Jh. im Pustertale viel gemalt (vergleiche

Taisten, Innichen) und anderseits war für die Puster-

2

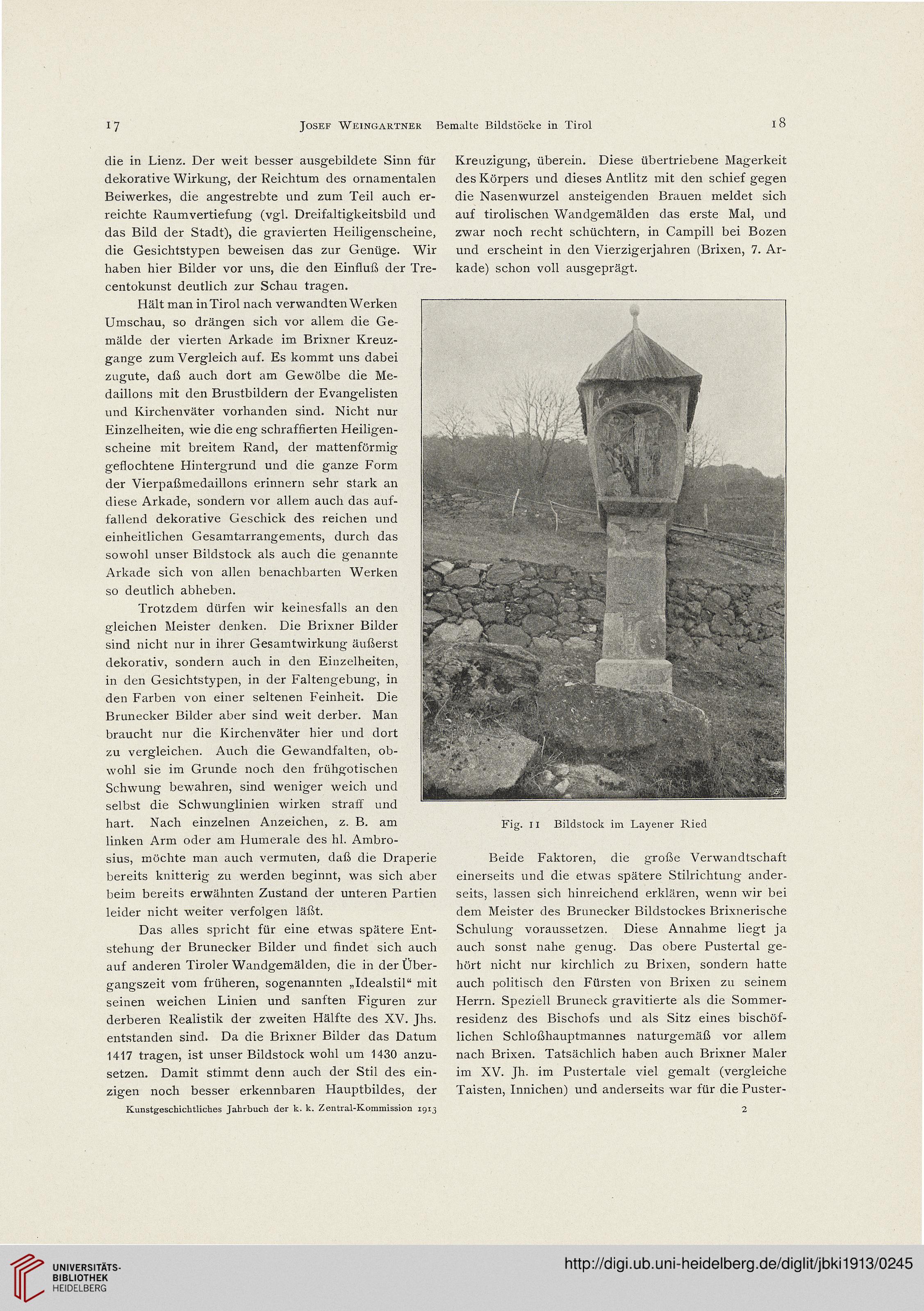

Fig. II Bildstock im Layener Ried

Josef Weingartner Bemalte Bildstöcke in Tirol

I 8

die in Lienz. Der weit besser ausgebildete Sinn für

dekorative Wirkung, der Reichtum des ornamentalen

Beiwerkes, die angestrebte und zum Teil auch er-

reichte Raumvertiefung (vgl. Dreifaltigkeitsbild und

das Bild der Stadt), die gravierten Heiligenscheine,

die Gesichtstypen beweisen das zur Genüge. Wir

haben hier Bilder vor uns, die den Einfluß der Tre-

centokunst deutlich zur Schau tragen.

Hält man in Tirol nach verwandten Werken

Umschau, so drängen sich vor allem die Ge-

mälde der vierten Arkade im Brixner Kreuz-

gange zum Vergleich auf. Es kommt uns dabei

zugute, daß auch dort am Gewölbe die Me-

daillons mit den Brustbildern der Evangelisten

und Kirchenväter vorhanden sind. Nicht nur

Einzelheiten, wie die eng schraffierten Heiligen-

scheine mit breitem Rand, der mattenförmig

geflochtene Hintergrund und die ganze Form

der Vierpaßmedaillons erinnern sehr stark an

diese Arkade, sondern vor allem auch das auf-

fallend dekorative Geschick des reichen und

einheitlichen Gesamtarrangements, durch das

sowohl unser Bildstock als auch die genannte

Arkade sich von allen benachbarten Werken

so deutlich abheben.

Trotzdem dürfen wir keinesfalls an den

gleichen Meister denken. Die Brixner Bilder

sind nicht nur in ihrer Gesamtwirkung äußerst

dekorativ, sondern auch in den Einzelheiten,

in den Gesichtstypen, in der Faltengebung, in

den Farben von einer seltenen Feinheit. Die

Brunecker Bilder aber sind weit derber. Man

braucht nur die Kirchenväter hier und dort

zu vergleichen. Auch die Gewandfalten, ob-

wohl sie im Grunde noch den frühgotischen

Schwung bewahren, sind weniger weich und

selbst die Schwunglinien wirken straff und

hart. Nach einzelnen Anzeichen, z. B. am

linken Arm oder am Humerale des hl. Ambro-

sius, möchte man auch vermuten, daß die Draperie

bereits knitterig zu werden beginnt, was sich aber

beim bereits erwähnten Zustand der unteren Partien

leider nicht weiter verfolgen läßt.

Das alles spricht für eine etwas spätere Ent-

stehung der Brunecker Bilder und findet sich auch

auf anderen Tiroler Wandgemälden, die in der Über-

gangszeit vom früheren, sogenannten „Idealstil“ mit

seinen weichen Linien und sanften Figuren zur

derberen Realistik der zweiten Hälfte des XV. Jhs.

entstanden sind. Da die Brixner Bilder das Datum

1417 tragen, ist unser Bildstock wohl um 1430 anzu-

setzen. Damit stimmt denn auch der Stil des ein-

zigen noch besser erkennbaren Hauptbildes, der

Kunstgeschiclitliches Jahrbuch der k. k. Zentral-Kommission 1913

Kreuzigung, überein. Diese übertriebene Magerkeit

des Körpers und dieses Antlitz mit den schief gegen

die Nasenwurzel ansteigenden Brauen meldet sich

auf tirolischen Wandgemälden das erste Mal, und

zwar noch recht schüchtern, in Campill bei Bozen

und erscheint in den Vierzigerjahren (Brixen, 7. Ar-

kade) schon voll ausgeprägt.

Beide Faktoren, die große Verwandtschaft

einerseits und die etwas spätere Stilrichtung ander-

seits, lassen sich hinreichend erklären, wenn wir bei

dem Meister des Brunecker Bildstockes Brixnerische

Schulung voraussetzen. Diese Annahme liegt ja

auch sonst nahe genug. Das obere Pustertal ge-

hört nicht nur kirchlich zu Brixen, sondern hatte

auch politisch den Fürsten von Brixen zu seinem

Herrn. Speziell Bruneck gravitierte als die Sommer-

residenz des Bischofs und als Sitz eines bischöf-

lichen Schloßhauptmannes naturgemäß vor allem

nach Brixen. Tatsächlich haben auch Brixner Maler

im XV. Jh. im Pustertale viel gemalt (vergleiche

Taisten, Innichen) und anderseits war für die Puster-

2

Fig. II Bildstock im Layener Ried