23

Josef Weingartner Bemalte Bildstöcke in Tirol

2 4

steht paläographisch zwischen einem Siebner und

einem Fünfer, der Stil des Bildes spricht aber eher

für 1459 als für 1479. Auch Semper4) liest so.

Die Bilder dieses Bildstockes hat gewiß kein

hervorragender Meister gemalt. Trotzdem zeigen

sich klar die Fortschritte, die im zweiten Viertel des

Jahrhunderts gemacht wurden und nun bereits

Gemeingut- waren.

Man vergleiche etwa die Verlobung der hl. Ka-

tharina (Fig. 14) mit dem Dreifaltigkeitsbilde in

Bruneck (Fig. 8). Beide Darstellungen wollen den

Raum mitmalen, aber wie weit geht dieses Ge-

mach mit den Butzenscheibenfenstern und der per-

spektivischen Kassettendecke trotz seiner Ungelenk-

heit über den kastenartigen Thron an Realismus

bereits hinaus. Ja, auch die freie Weite der Landschaft

wird schon dargestellt und so traditionell der Zug der

hl. drei Könige von den grünen Hügeln her (Fig. 12)

im übrigen sein mag, das kleine gotische Bergkirch-

lein mit der runden Umfassungsmauer geht doch ganz

4) Der Meister mit dem Skorpion, Zeitschrift des

Ferdinandeums 1904, S. 494. Andere lesen 1479.

zweifellos auf eine allerdings noch recht unsichere

lokale Wirklichkeitsbeobachtung zurück. Erwähnens-

wert ist auch die ornamentale Einfassung. Die Freude

an dem bunten Reichtum, die sich noch in Bruneck

offenbart, geht zurück. Dafür bricht sich der dort erst

angedeutete Drang nach plastischer Behandlung nun

energisch Bahn. Der Rahmen vertieft sich zu einer

Hohlkehle, setzt einen Rundstab an, schwillt dann

wieder heraus und treibt sogar recht krauses

und trotzdem plastisch wirkendes Krappenwerk.

Ebenso ist unterdessen die merkwürdige

Vorliebe für die knitterig gehäufte Faltengebung

endgültig durchgedrungen. Die zarte Anmut

des zwischen 1400 und 1420 herrschenden Stiles

klingt zwar besonders in den weiblichen Kopf-

typen noch leise nach, aber die derbere Auf-

fassung und Formenwiedergabe, die sich schon

am Brunecker Bildstock ankündigt, tritt doch

immer stärker vor.

Semper5), der eine genaue Beschreibung

der Bilder gibt, schrieb sie seinerzeit dem

Brixner „Meister mit dem Skorpion“ zu. Nun

war die Kreierung dieses Meisters zwar ein

Mißgriff, da weder sein Name noch die Ein-

heitlichkeit seines angeblichen Werkes zu retten

ist, doch im Kern der Sache hatte Semper ent-

schieden recht und besonders die Zusammen-

stellung mit den Bildern in Klerant bei Brixen

und in St. Jakob in Groden darf wohl auch

jetzt noch aufrecht erhalten werden. Hinzuzu-

fügen wären nur noch etliche von Wat.chegger

namhaft gemachte Bildchen in der 14. Arkade

des Brixner Kreuzganges und dann auch die

Gemälde auf der St. Silvesteralpe im Puster-

tale. Da sich für St. Jakob und St. Silvester

das fünfte Jahrzehnt als die wahrscheinliche

Entstehungszeit nachweisen läßt und ein Bild

in Klerant sogar dieselbe Jahreszahl 1459

trägt, gewinnt dadurch auch für unsern Bild-

stock die Leseart 1459 an Wahrscheinlichkeit.

Sowohl die geographische Verteilung der eben

genannten Wandmalereien als auch ihre große Ver-

wandtschaft mit der sogenannten Sunterischen Rich-

tung sprechen dafür, daß ihr Meister, wie schon

Semper annimmt, am ehesten in Brixen zu suchen

ist. Und auch Sempers Charakteristik des Stiles ist

gut begründet. Wir haben es tatsächlich mit einer

volkstümlich derben Weiterbildung der italienisch-

trecentesken Elemente zu tun, die unter dem immer

stärker werdenden Einflüsse vom Norden vor sich geht

und die als Mittelglied zur ausgesprochen deutschen

Art der zweiten Hälfte des Jahrhunderts überleitet.

5) A. a. O.

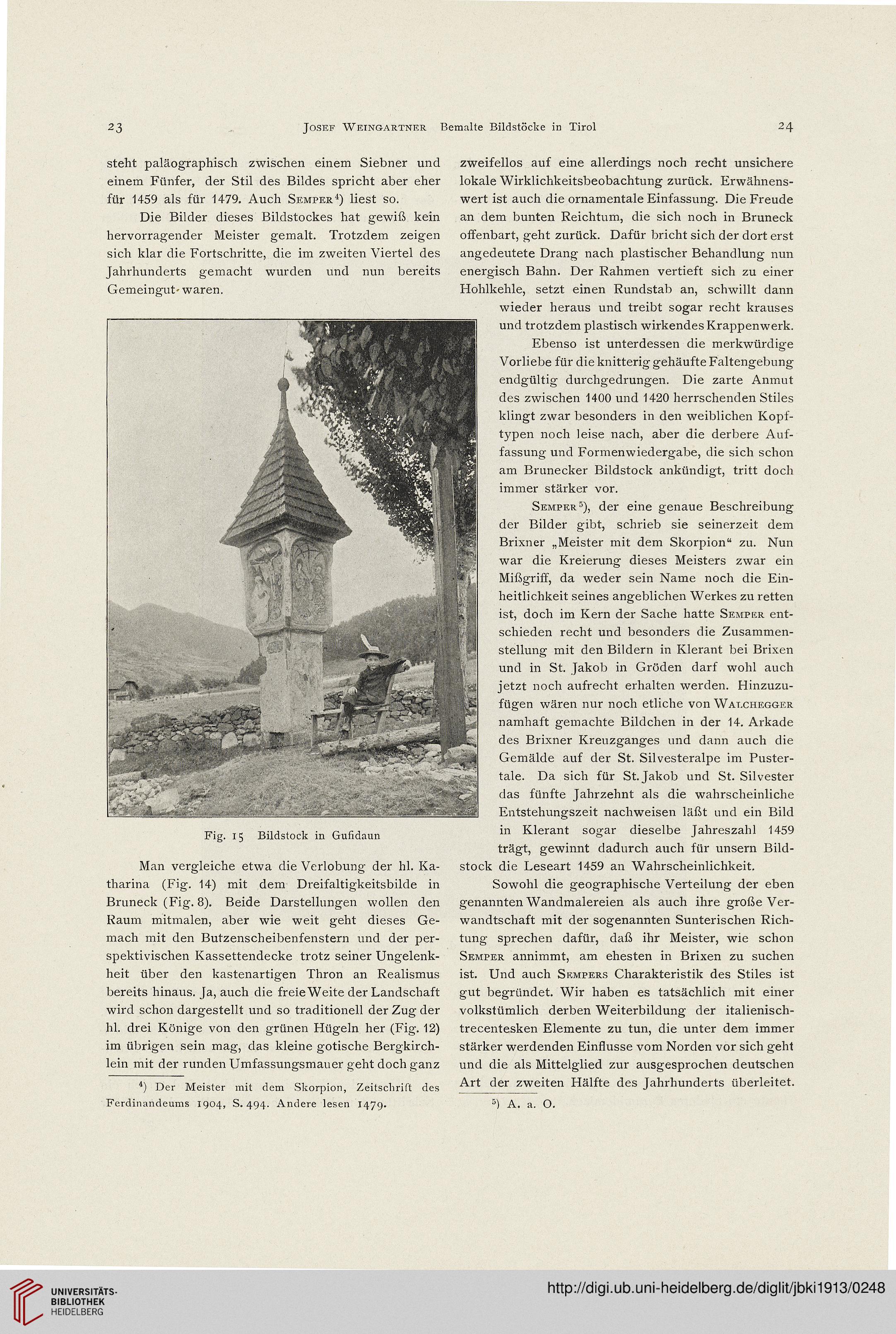

Fig. 15 Bildstock in Gufidaun

Josef Weingartner Bemalte Bildstöcke in Tirol

2 4

steht paläographisch zwischen einem Siebner und

einem Fünfer, der Stil des Bildes spricht aber eher

für 1459 als für 1479. Auch Semper4) liest so.

Die Bilder dieses Bildstockes hat gewiß kein

hervorragender Meister gemalt. Trotzdem zeigen

sich klar die Fortschritte, die im zweiten Viertel des

Jahrhunderts gemacht wurden und nun bereits

Gemeingut- waren.

Man vergleiche etwa die Verlobung der hl. Ka-

tharina (Fig. 14) mit dem Dreifaltigkeitsbilde in

Bruneck (Fig. 8). Beide Darstellungen wollen den

Raum mitmalen, aber wie weit geht dieses Ge-

mach mit den Butzenscheibenfenstern und der per-

spektivischen Kassettendecke trotz seiner Ungelenk-

heit über den kastenartigen Thron an Realismus

bereits hinaus. Ja, auch die freie Weite der Landschaft

wird schon dargestellt und so traditionell der Zug der

hl. drei Könige von den grünen Hügeln her (Fig. 12)

im übrigen sein mag, das kleine gotische Bergkirch-

lein mit der runden Umfassungsmauer geht doch ganz

4) Der Meister mit dem Skorpion, Zeitschrift des

Ferdinandeums 1904, S. 494. Andere lesen 1479.

zweifellos auf eine allerdings noch recht unsichere

lokale Wirklichkeitsbeobachtung zurück. Erwähnens-

wert ist auch die ornamentale Einfassung. Die Freude

an dem bunten Reichtum, die sich noch in Bruneck

offenbart, geht zurück. Dafür bricht sich der dort erst

angedeutete Drang nach plastischer Behandlung nun

energisch Bahn. Der Rahmen vertieft sich zu einer

Hohlkehle, setzt einen Rundstab an, schwillt dann

wieder heraus und treibt sogar recht krauses

und trotzdem plastisch wirkendes Krappenwerk.

Ebenso ist unterdessen die merkwürdige

Vorliebe für die knitterig gehäufte Faltengebung

endgültig durchgedrungen. Die zarte Anmut

des zwischen 1400 und 1420 herrschenden Stiles

klingt zwar besonders in den weiblichen Kopf-

typen noch leise nach, aber die derbere Auf-

fassung und Formenwiedergabe, die sich schon

am Brunecker Bildstock ankündigt, tritt doch

immer stärker vor.

Semper5), der eine genaue Beschreibung

der Bilder gibt, schrieb sie seinerzeit dem

Brixner „Meister mit dem Skorpion“ zu. Nun

war die Kreierung dieses Meisters zwar ein

Mißgriff, da weder sein Name noch die Ein-

heitlichkeit seines angeblichen Werkes zu retten

ist, doch im Kern der Sache hatte Semper ent-

schieden recht und besonders die Zusammen-

stellung mit den Bildern in Klerant bei Brixen

und in St. Jakob in Groden darf wohl auch

jetzt noch aufrecht erhalten werden. Hinzuzu-

fügen wären nur noch etliche von Wat.chegger

namhaft gemachte Bildchen in der 14. Arkade

des Brixner Kreuzganges und dann auch die

Gemälde auf der St. Silvesteralpe im Puster-

tale. Da sich für St. Jakob und St. Silvester

das fünfte Jahrzehnt als die wahrscheinliche

Entstehungszeit nachweisen läßt und ein Bild

in Klerant sogar dieselbe Jahreszahl 1459

trägt, gewinnt dadurch auch für unsern Bild-

stock die Leseart 1459 an Wahrscheinlichkeit.

Sowohl die geographische Verteilung der eben

genannten Wandmalereien als auch ihre große Ver-

wandtschaft mit der sogenannten Sunterischen Rich-

tung sprechen dafür, daß ihr Meister, wie schon

Semper annimmt, am ehesten in Brixen zu suchen

ist. Und auch Sempers Charakteristik des Stiles ist

gut begründet. Wir haben es tatsächlich mit einer

volkstümlich derben Weiterbildung der italienisch-

trecentesken Elemente zu tun, die unter dem immer

stärker werdenden Einflüsse vom Norden vor sich geht

und die als Mittelglied zur ausgesprochen deutschen

Art der zweiten Hälfte des Jahrhunderts überleitet.

5) A. a. O.

Fig. 15 Bildstock in Gufidaun