i6

Otto Benndorf.

Achnliche Figuren rinden sich in dem gleichen Sinne verwendet auf einer Urne von Volterra, wo sich der

jähe Schreck malt, den das durch die Blitze des Zeus bewirkte Ende des Kapaneus im Argeierheer hervor-

ruft. 1 Im Gegensatze zu dieser Vernichtung steht dann am entgegengesetzten Ende des Frieses die

Rettung des Adrastos, der mit seinem Wundergespann allein von allen Helden lebend die Kampfstätte

verlässt. Hier verdient aber hervorgehoben zu werden, dass ihn der Künstler von dem hinwegspren-

genden Gespanne absteigend dargestellt hat. Wollte er etwa andeuten, dass er nur dem Bereiche der

Schlacht vor der Hand entrinne, da er ja nach dem Gange der epischen Handlung noch die Leichenfeier

der Gefallenen veranstaltete und Theben erst nach Beendigung derselben »im Trauergewand mit Arion

dem dunkelbemähnten« verliess?2

Mehr noch wie in den troischen Gedichten auf Seiten der Achaier lag in der Thebais der Schwer-

punkt der dichterischen Theilnahme auf Seiten der Argeier, deren Schicksale in dem unheilvollen

Kriegszuge den eigentlichen Inhalt des Gedichtes bildeten. Das Interesse dieser Schicksale gipfelte in

der Schilderung ihrer sieben Helden, die daher auch in der Kunst, wie es scheint, sämmtlich oder doch

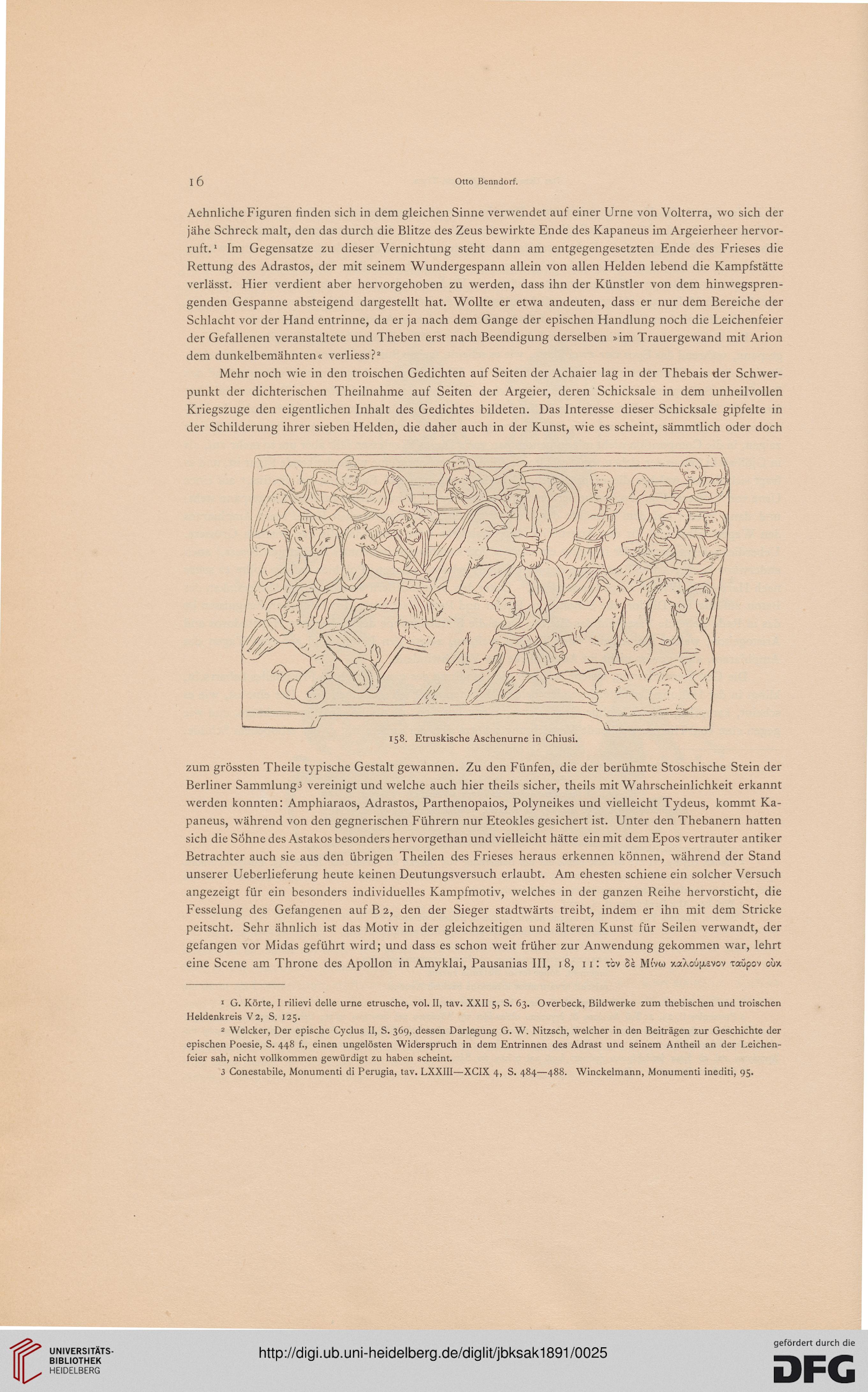

158. Etruskische Aschenurne in Chiusi.

zum grössten Theile typische Gestalt gewannen. Zu den Fünfen, die der berühmte Stoschische Stein der

Berliner Sammlung^ vereinigt und welche auch hier theils sicher, theils mit Wahrscheinlichkeit erkannt

werden konnten: Amphiaraos, Adrastos, Parthenopaios, Polyneikes und vielleicht Tydeus, kommt Ka-

paneus, während von den gegnerischen Führern nur Eteokles gesichert ist. Unter den Thebanern hatten

sich die Söhne des Astakos besonders hervorgethan und vielleicht hätte ein mit dem Epos vertrauter antiker

Betrachter auch sie aus den übrigen Theilen des Frieses heraus erkennen können, während der Stand

unserer Ueberlieferung heute keinen Deutungsversuch erlaubt. Am ehesten schiene ein solcher Versuch

angezeigt für ein besonders individuelles Kampfmotiv, welches in der ganzen Reihe hervorsticht, die

Fesselung des Gefangenen auf B 2, den der Sieger stadtwärts treibt, indem er ihn mit dem Stricke

peitscht. Sehr ähnlich ist das Motiv in der gleichzeitigen und älteren Kunst für Seilen verwandt, der

gefangen vor Midas geführt wird; und dass es schon weit früher zur Anwendung gekommen war, lehrt

eine Scene am Throne des Apollon in Amyklai, Pausanias III, 18, 11: xbv Bk Mfvw xaXoüjj.svov xaüpov oüx

1 G. Körte, I rilievi delle urne etrusche, vol. II, tav. XXII 5, S. 63. Overbeck, Bildwerke zum thebischen und troischen

Heldenkreis V2, S. 125.

2 Welcker, Der epische Cyclus II, S. 369, dessen Darlegung G.W. Nitzsch, welcher in den Beiträgen zur Geschichte der

epischen Poesie, S. 448 f., einen ungelösten Widerspruch in dem Entrinnen des Adrast und seinem Antheil an der Leichen-

feier sah, nicht vollkommen gewürdigt zu haben scheint.

3 Conestabile, Monumenti di Perugia, tav. LXXIII—XCIX 4, S. 484—488. Winckelmann, Monumenti inediti, 95.

Otto Benndorf.

Achnliche Figuren rinden sich in dem gleichen Sinne verwendet auf einer Urne von Volterra, wo sich der

jähe Schreck malt, den das durch die Blitze des Zeus bewirkte Ende des Kapaneus im Argeierheer hervor-

ruft. 1 Im Gegensatze zu dieser Vernichtung steht dann am entgegengesetzten Ende des Frieses die

Rettung des Adrastos, der mit seinem Wundergespann allein von allen Helden lebend die Kampfstätte

verlässt. Hier verdient aber hervorgehoben zu werden, dass ihn der Künstler von dem hinwegspren-

genden Gespanne absteigend dargestellt hat. Wollte er etwa andeuten, dass er nur dem Bereiche der

Schlacht vor der Hand entrinne, da er ja nach dem Gange der epischen Handlung noch die Leichenfeier

der Gefallenen veranstaltete und Theben erst nach Beendigung derselben »im Trauergewand mit Arion

dem dunkelbemähnten« verliess?2

Mehr noch wie in den troischen Gedichten auf Seiten der Achaier lag in der Thebais der Schwer-

punkt der dichterischen Theilnahme auf Seiten der Argeier, deren Schicksale in dem unheilvollen

Kriegszuge den eigentlichen Inhalt des Gedichtes bildeten. Das Interesse dieser Schicksale gipfelte in

der Schilderung ihrer sieben Helden, die daher auch in der Kunst, wie es scheint, sämmtlich oder doch

158. Etruskische Aschenurne in Chiusi.

zum grössten Theile typische Gestalt gewannen. Zu den Fünfen, die der berühmte Stoschische Stein der

Berliner Sammlung^ vereinigt und welche auch hier theils sicher, theils mit Wahrscheinlichkeit erkannt

werden konnten: Amphiaraos, Adrastos, Parthenopaios, Polyneikes und vielleicht Tydeus, kommt Ka-

paneus, während von den gegnerischen Führern nur Eteokles gesichert ist. Unter den Thebanern hatten

sich die Söhne des Astakos besonders hervorgethan und vielleicht hätte ein mit dem Epos vertrauter antiker

Betrachter auch sie aus den übrigen Theilen des Frieses heraus erkennen können, während der Stand

unserer Ueberlieferung heute keinen Deutungsversuch erlaubt. Am ehesten schiene ein solcher Versuch

angezeigt für ein besonders individuelles Kampfmotiv, welches in der ganzen Reihe hervorsticht, die

Fesselung des Gefangenen auf B 2, den der Sieger stadtwärts treibt, indem er ihn mit dem Stricke

peitscht. Sehr ähnlich ist das Motiv in der gleichzeitigen und älteren Kunst für Seilen verwandt, der

gefangen vor Midas geführt wird; und dass es schon weit früher zur Anwendung gekommen war, lehrt

eine Scene am Throne des Apollon in Amyklai, Pausanias III, 18, 11: xbv Bk Mfvw xaXoüjj.svov xaüpov oüx

1 G. Körte, I rilievi delle urne etrusche, vol. II, tav. XXII 5, S. 63. Overbeck, Bildwerke zum thebischen und troischen

Heldenkreis V2, S. 125.

2 Welcker, Der epische Cyclus II, S. 369, dessen Darlegung G.W. Nitzsch, welcher in den Beiträgen zur Geschichte der

epischen Poesie, S. 448 f., einen ungelösten Widerspruch in dem Entrinnen des Adrast und seinem Antheil an der Leichen-

feier sah, nicht vollkommen gewürdigt zu haben scheint.

3 Conestabile, Monumenti di Perugia, tav. LXXIII—XCIX 4, S. 484—488. Winckelmann, Monumenti inediti, 95.