Das Heroon von Gjölbaschi-Trysa.

17

ot8« av6' c-cou ireitotYjxe BaOu)u% SeSsjjivov ts x.ai ä-YO[j.£vov uro 0y)!7£ü)<; £övTa, worin in neuerer Zeit meines

Krachtens ohne hinreichenden Grund Irrthümer der Beschreibung vorausgesetzt worden sind.1

Der thehanische Sagenstoff hat früh die griechische Sculptur beschäftigt. Der Brudermord des

Eteokles und Polyneikes fand sich schon auf der Lade des Kypselos und die grosse Statuengruppe der

Sieben, welche die Argeier von der Hand des Hypatodoros und Aristogeiton in Delphi hatten anfertigen

lassen, scheint nach der Inschrift, aus der wir diese Künstler kennen lernen, in die ältere Zeit zu fallen.

Auch der Bildhauer Pythagoras hatte eine Gruppe des Brudermordes gearbeitet, wie Tatian berichtet,

und in nicht unmöglicher Weise ist mit dieser Nachricht verbunden worden, dass Plinius bei dem

Heiligthume der Fortuna in Rom »signa . . . Septem nuda et senis unum« (»Eteokles im Kampf mit

Polyneikes in der Mitte der Uebrigen«, der Seher Amphiaraos als Greis) von Pythagoras kannte.2

Bedeutender aber tritt in der Ueberlieferung der Antheil der Malerei hervor. Ein Maler Tauriscus

hatte nach Plinius »Polynicem regnum repetentem et Capanea« gemalt, was nur auf die Schlacht vor

den Mauern Thebens bezogen werden kann. Grössere Ausdehnung mag auch das Gemälde besessen haben,

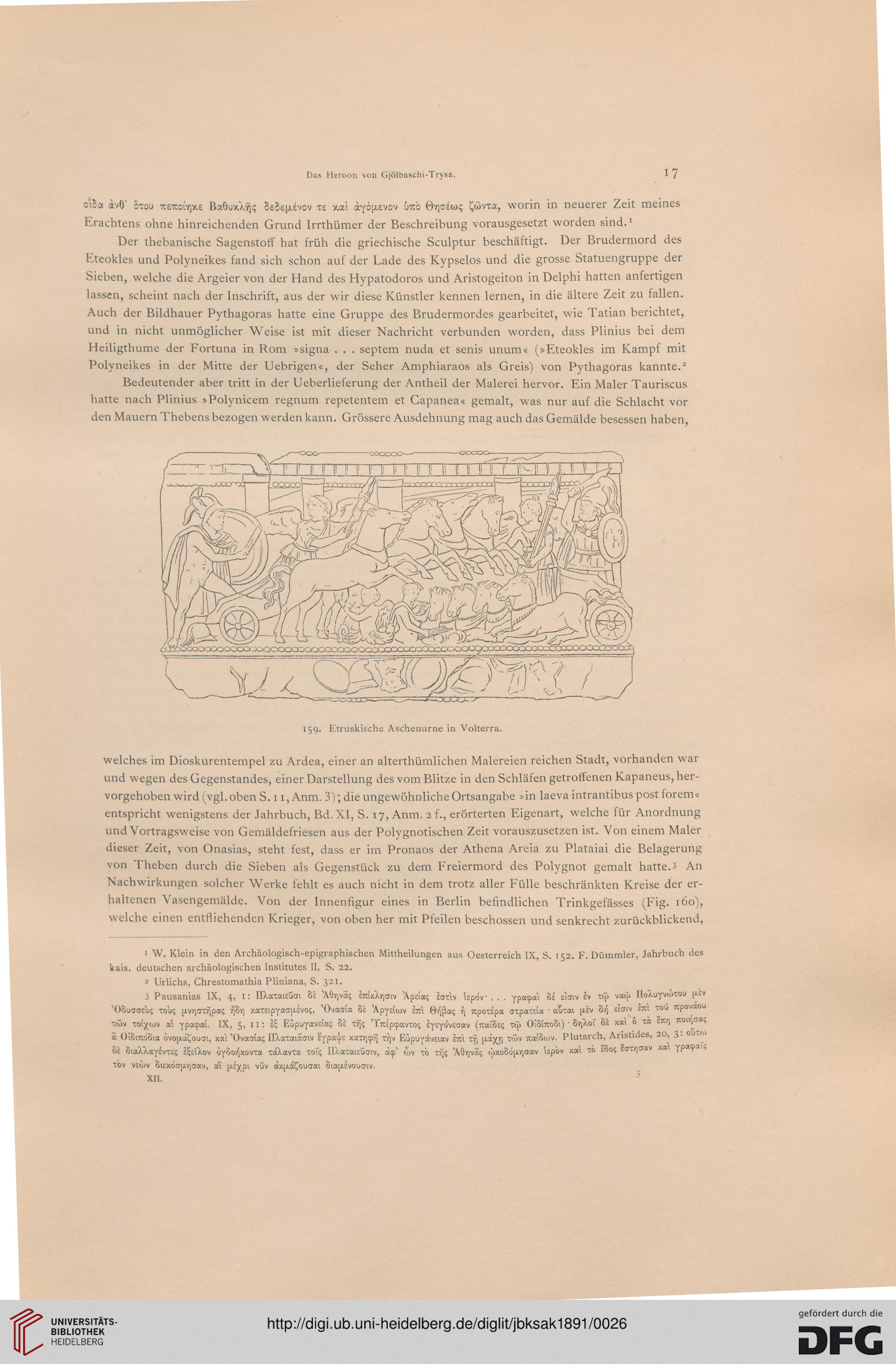

159. Etruskische Aschenurne in Volterra.

welches im Dioskurentempel zu Ardea, einer an alterthümlichen Malereien reichen Stadt, vorhanden war

und wegen des Gegenstandes, einer Darstellung des vom Blitze in den Schläfen getroffenen Kapaneus, her-

vorgehoben wird (vgl. oben S. 11, Anm. 3); die ungewöhnliche Ortsangabe »in laeva intrantibus post forem«

entspricht wenigstens der Jahrbuch, Bd. XI, S. 17, Anm. 2 f., erörterten Eigenart, welche für Anordnung

und Vortragsweise von Gemäldefriesen aus der Polygnotischen Zeit vorauszusetzen ist. Von einem Maler

dieser Zeit, von Onasias, steht fest, dass er im Pronaos der Athena Areia zu Plataiai die Belagerung

von Theben durch die Sieben als Gegenstück zu dem Freiermord des Polygnot gemalt hatte. 3 An

Nachwirkungen solcher Werke fehlt es auch nicht in dem trotz aller Fülle beschränkten Kreise der er-

haltenen Vasengemälde. Von der Innenfigur eines in Berlin befindlichen Trinkgefässes (Fig. i6o\

welche einen entfliehenden Krieger, von oben her mit Pfeilen beschossen und senkrecht zurückblickend,

1 W. Klein in den Archäologisch-epigraphischen Mitteilungen aus Oesterreich IX, S. 1 52. F. Düinmler, Jahrbuch des

kais. deutschen archäologischen Institutes II, S. 22.

2 Urlichs, Chrestomathia Pliniana, S. 321.

3 Pausanias IX, 4, 1: IUatatEuat 8e 'AOr^a; Emx),ir]<jtv 'Apeia; äauv itpdv . . . ypatpat 8e Eiaiv Iv xä> vato IIoXuYvtitou p-sv

'OSuaasu; tou; u.V7jSTripa; JjSr, xaTEip-faapivo;, 'Ovaata 8e 'Ap^Eiu« ha Sr^ßa; 7] icpotEpa acpatEia ' autat piv 8ij Eiatv Em tou itpovaou

Twv tofytov n\ YP«P«- IX, 5, Ii: Vi Eüp'JYavEia; Se tr\i 'YTtEp<pavi:o; If^otmm (icaiSE; Ttü OiStrcoSt) 1 87jXot 8e xai 6 ta &»1 *oir,aa5

a OIButdSia övopoujousi, xat'Ovaata; IIXaTaiäaiv Eypais xan-iipfj rrjv EüpuyavEiav ha. tt) p.a/7) tiüv jcat8(ov. Plutarch, Aristides, 20, 3. owwi

6t SiaXXaY^VTE; SfttXov ifOo/iXOVTa taXavta toT; HXaxatsuaiv, &f (T>v tb Trj; 'AOrjvä; (oxoSop-rjoav Upbv xat xb E8o; Rrnjaav /tat -jpafpai;

tov vewv 8tExdap.rjoav, a'i pixpt vuv äxp.ä£ouaai Siapivouaiv.

XII.

17

ot8« av6' c-cou ireitotYjxe BaOu)u% SeSsjjivov ts x.ai ä-YO[j.£vov uro 0y)!7£ü)<; £övTa, worin in neuerer Zeit meines

Krachtens ohne hinreichenden Grund Irrthümer der Beschreibung vorausgesetzt worden sind.1

Der thehanische Sagenstoff hat früh die griechische Sculptur beschäftigt. Der Brudermord des

Eteokles und Polyneikes fand sich schon auf der Lade des Kypselos und die grosse Statuengruppe der

Sieben, welche die Argeier von der Hand des Hypatodoros und Aristogeiton in Delphi hatten anfertigen

lassen, scheint nach der Inschrift, aus der wir diese Künstler kennen lernen, in die ältere Zeit zu fallen.

Auch der Bildhauer Pythagoras hatte eine Gruppe des Brudermordes gearbeitet, wie Tatian berichtet,

und in nicht unmöglicher Weise ist mit dieser Nachricht verbunden worden, dass Plinius bei dem

Heiligthume der Fortuna in Rom »signa . . . Septem nuda et senis unum« (»Eteokles im Kampf mit

Polyneikes in der Mitte der Uebrigen«, der Seher Amphiaraos als Greis) von Pythagoras kannte.2

Bedeutender aber tritt in der Ueberlieferung der Antheil der Malerei hervor. Ein Maler Tauriscus

hatte nach Plinius »Polynicem regnum repetentem et Capanea« gemalt, was nur auf die Schlacht vor

den Mauern Thebens bezogen werden kann. Grössere Ausdehnung mag auch das Gemälde besessen haben,

159. Etruskische Aschenurne in Volterra.

welches im Dioskurentempel zu Ardea, einer an alterthümlichen Malereien reichen Stadt, vorhanden war

und wegen des Gegenstandes, einer Darstellung des vom Blitze in den Schläfen getroffenen Kapaneus, her-

vorgehoben wird (vgl. oben S. 11, Anm. 3); die ungewöhnliche Ortsangabe »in laeva intrantibus post forem«

entspricht wenigstens der Jahrbuch, Bd. XI, S. 17, Anm. 2 f., erörterten Eigenart, welche für Anordnung

und Vortragsweise von Gemäldefriesen aus der Polygnotischen Zeit vorauszusetzen ist. Von einem Maler

dieser Zeit, von Onasias, steht fest, dass er im Pronaos der Athena Areia zu Plataiai die Belagerung

von Theben durch die Sieben als Gegenstück zu dem Freiermord des Polygnot gemalt hatte. 3 An

Nachwirkungen solcher Werke fehlt es auch nicht in dem trotz aller Fülle beschränkten Kreise der er-

haltenen Vasengemälde. Von der Innenfigur eines in Berlin befindlichen Trinkgefässes (Fig. i6o\

welche einen entfliehenden Krieger, von oben her mit Pfeilen beschossen und senkrecht zurückblickend,

1 W. Klein in den Archäologisch-epigraphischen Mitteilungen aus Oesterreich IX, S. 1 52. F. Düinmler, Jahrbuch des

kais. deutschen archäologischen Institutes II, S. 22.

2 Urlichs, Chrestomathia Pliniana, S. 321.

3 Pausanias IX, 4, 1: IUatatEuat 8e 'AOr^a; Emx),ir]<jtv 'Apeia; äauv itpdv . . . ypatpat 8e Eiaiv Iv xä> vato IIoXuYvtitou p-sv

'OSuaasu; tou; u.V7jSTripa; JjSr, xaTEip-faapivo;, 'Ovaata 8e 'Ap^Eiu« ha Sr^ßa; 7] icpotEpa acpatEia ' autat piv 8ij Eiatv Em tou itpovaou

Twv tofytov n\ YP«P«- IX, 5, Ii: Vi Eüp'JYavEia; Se tr\i 'YTtEp<pavi:o; If^otmm (icaiSE; Ttü OiStrcoSt) 1 87jXot 8e xai 6 ta &»1 *oir,aa5

a OIButdSia övopoujousi, xat'Ovaata; IIXaTaiäaiv Eypais xan-iipfj rrjv EüpuyavEiav ha. tt) p.a/7) tiüv jcat8(ov. Plutarch, Aristides, 20, 3. owwi

6t SiaXXaY^VTE; SfttXov ifOo/iXOVTa taXavta toT; HXaxatsuaiv, &f (T>v tb Trj; 'AOrjvä; (oxoSop-rjoav Upbv xat xb E8o; Rrnjaav /tat -jpafpai;

tov vewv 8tExdap.rjoav, a'i pixpt vuv äxp.ä£ouaai Siapivouaiv.

XII.