i 8

Otto Benndorf.

darstellt, hatte Eduard Gerhard mit gutem Grunde vermuthet, dass sie aus dem Bilde einer Stadt-

belagerung, am ehesten der Bestürmung Thebens, herrühre,1 und die seltene Uebereinstimmung der

mitgetheilten neuen Lekythos aus Oropos (Fig. 157) deckt den Zusammenhang der Friese mit der mo-

numentalen Malerei ihres Jahrhunderts wieder in besonders deutlicher Weise auf. Das Gemälde des

Onasias, in dem gerade das, was allein daraus bekannt wird, die Anwesenheit der über den Kampf der

Brüder betrübten Mutter Euryganeia, von Gjölbaschi abweicht, wird nicht das einzige seiner Art gewesen

sein und selbst bei einer tiefer greifenden Verschiedenheit der Anlage, die sich indessen aus jener Ab-

weichung nicht nothwendig ergibt, im Grossen und Einzelnen Aehnlichkeiten besessen haben, wie sie

der gleiche Charakter der Zeit, die typische Strenge der alterthümlichen Kunst und die Eigenart einer in

weiten Kreisen schöpferisch thätigen Schule begründen mussten. Dafür bürgt nicht nur das Gegenstück

des Polygnotischen Gemäldes sondern auch der Umstand, dass sich wie bei dem Freiermord (vergl. Jahr-

buch, Bd. IX, S. 104 f.) so bei dem Kampfe der Sieben vor Theben gewisse Hauptzüge der Composition,

eben noch erkennbar, bis in die späten trüben Bilder der etrurischen Aschenkisten vererbt haben.

Aus der nicht kleinen Reihe thebanischer Bildwerke, die der zweite Band des von Brunn begrün-

deten Urnenwerkes der wissenschaftlichen Forschung erschliesst, hebt sich schon numerisch derWechsel-

mord der Brüder als Hauptsache wie in Gjölbaschi hervor. In ihren bunt zusammengewürfelten Kampf-

scenen, welche zum Hintergrunde die meist ohne überragende Figuren sich hinziehende Stadtmauer

haben, findet man den Trompeter, das Ende des Parthenopaios, den Schreckenstod des Kapaneus, den

Untergang des Amphiaraos und die Flucht des Adrast, allerdings in wechselnder Folge und Fassung

aber mit beständig sich wiederholenden Eigenheiten wieder und in alledem lässt Gjölbaschi einen

Schatz von Darstellungsformen erkennen, dessen erste Begründung sich aus der Glanzzeit der epischen

Malerei herschreibt, ähnlich wie in literarischer Ueberlieferung der Reichthum heroischer Dichtungen

zuletzt in die dürre Prosa mythologischer Compendien zusammenschrumpft. Besonders deutlich wird

dies an zwei in Fig. 1 58 und 1 5g nach Körtes Publication wiederholten Stücken, in denen die beiden

Viergespanne, rechts am Ende dasjenige des Amphiaraos, links am Ende dasjenige des Adrast, auf der

Urne von Chiusi (Fig. 158) einander abgewandt, auf derjenigen von Volterra das eine hinab-, das

andere auffahrend, ganz wie auf unserem Friese in Gegensatz stehen, ein Gegensatz, den wohl schon

die Dichtung enthielt, wenn sie den frommen Seher in weissem Kleide mit weissen Stuten allein im

Abgrunde versinken und den Adrast im Trauergewand mit Areion, dem dunkelbemähnten, allein ent-

rinnen Hess. Auf den hocherhobenen Arm des Amphiaraos im Relief der Urne von Volterra (Fig. 159)

sei in diesem Zusammenhange noch einmal verwiesen.

1 E. Gerhard, Trinkschalen und Gefässe, Taf. VI, VII 5, S. 8. Furtwängler, Beschreibung der Vasensammlung im Artti-

quarium Nr. 2304. Panofka, griechische Eigennamen mit Kalos, Taf. IV 4. 'EqwjjMpij apyonoXoyaai 1887, S. 123.

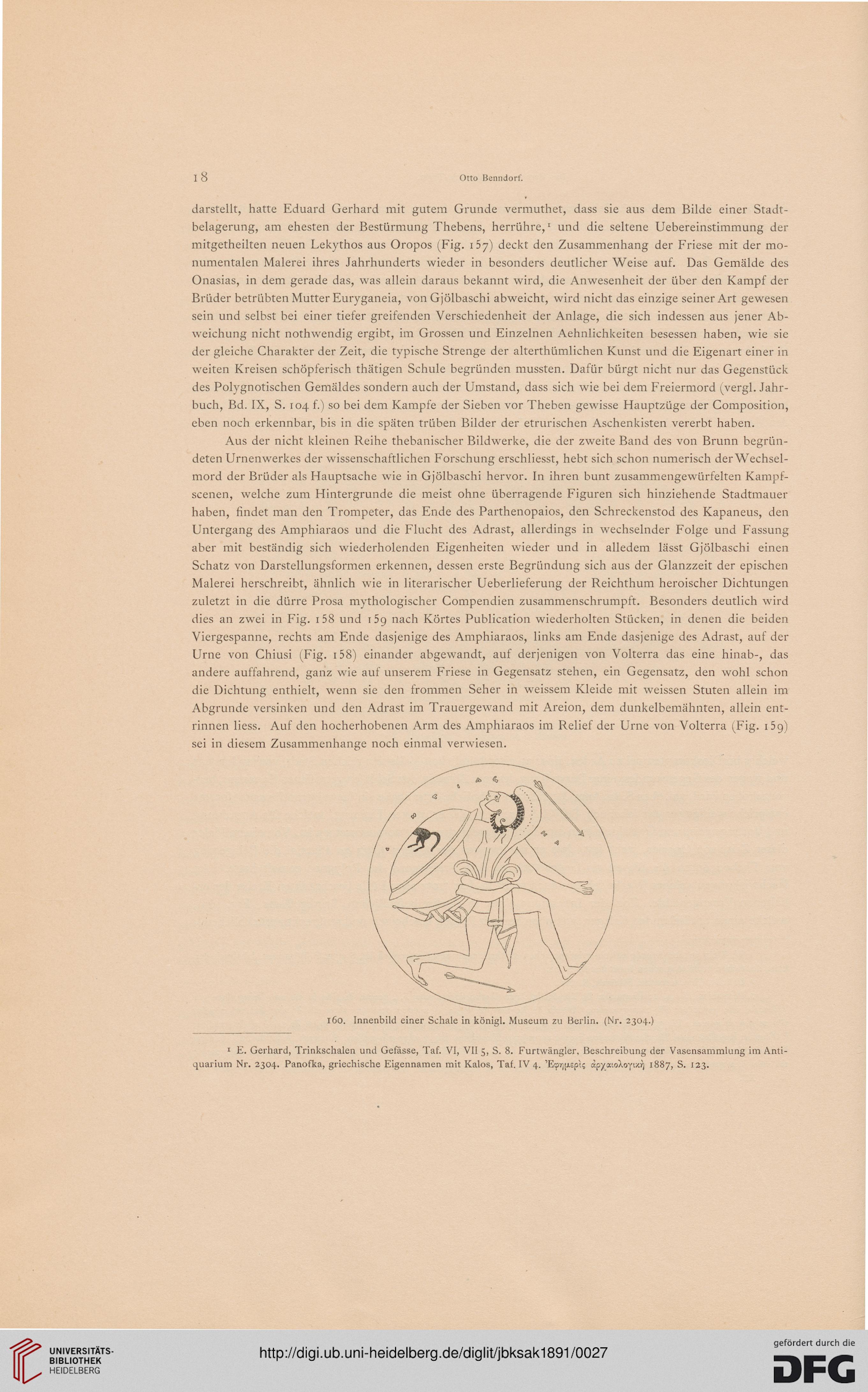

160. Innenbild einer Schale in königl. Museum zu Berlin. (Nr. 2304.)

Otto Benndorf.

darstellt, hatte Eduard Gerhard mit gutem Grunde vermuthet, dass sie aus dem Bilde einer Stadt-

belagerung, am ehesten der Bestürmung Thebens, herrühre,1 und die seltene Uebereinstimmung der

mitgetheilten neuen Lekythos aus Oropos (Fig. 157) deckt den Zusammenhang der Friese mit der mo-

numentalen Malerei ihres Jahrhunderts wieder in besonders deutlicher Weise auf. Das Gemälde des

Onasias, in dem gerade das, was allein daraus bekannt wird, die Anwesenheit der über den Kampf der

Brüder betrübten Mutter Euryganeia, von Gjölbaschi abweicht, wird nicht das einzige seiner Art gewesen

sein und selbst bei einer tiefer greifenden Verschiedenheit der Anlage, die sich indessen aus jener Ab-

weichung nicht nothwendig ergibt, im Grossen und Einzelnen Aehnlichkeiten besessen haben, wie sie

der gleiche Charakter der Zeit, die typische Strenge der alterthümlichen Kunst und die Eigenart einer in

weiten Kreisen schöpferisch thätigen Schule begründen mussten. Dafür bürgt nicht nur das Gegenstück

des Polygnotischen Gemäldes sondern auch der Umstand, dass sich wie bei dem Freiermord (vergl. Jahr-

buch, Bd. IX, S. 104 f.) so bei dem Kampfe der Sieben vor Theben gewisse Hauptzüge der Composition,

eben noch erkennbar, bis in die späten trüben Bilder der etrurischen Aschenkisten vererbt haben.

Aus der nicht kleinen Reihe thebanischer Bildwerke, die der zweite Band des von Brunn begrün-

deten Urnenwerkes der wissenschaftlichen Forschung erschliesst, hebt sich schon numerisch derWechsel-

mord der Brüder als Hauptsache wie in Gjölbaschi hervor. In ihren bunt zusammengewürfelten Kampf-

scenen, welche zum Hintergrunde die meist ohne überragende Figuren sich hinziehende Stadtmauer

haben, findet man den Trompeter, das Ende des Parthenopaios, den Schreckenstod des Kapaneus, den

Untergang des Amphiaraos und die Flucht des Adrast, allerdings in wechselnder Folge und Fassung

aber mit beständig sich wiederholenden Eigenheiten wieder und in alledem lässt Gjölbaschi einen

Schatz von Darstellungsformen erkennen, dessen erste Begründung sich aus der Glanzzeit der epischen

Malerei herschreibt, ähnlich wie in literarischer Ueberlieferung der Reichthum heroischer Dichtungen

zuletzt in die dürre Prosa mythologischer Compendien zusammenschrumpft. Besonders deutlich wird

dies an zwei in Fig. 1 58 und 1 5g nach Körtes Publication wiederholten Stücken, in denen die beiden

Viergespanne, rechts am Ende dasjenige des Amphiaraos, links am Ende dasjenige des Adrast, auf der

Urne von Chiusi (Fig. 158) einander abgewandt, auf derjenigen von Volterra das eine hinab-, das

andere auffahrend, ganz wie auf unserem Friese in Gegensatz stehen, ein Gegensatz, den wohl schon

die Dichtung enthielt, wenn sie den frommen Seher in weissem Kleide mit weissen Stuten allein im

Abgrunde versinken und den Adrast im Trauergewand mit Areion, dem dunkelbemähnten, allein ent-

rinnen Hess. Auf den hocherhobenen Arm des Amphiaraos im Relief der Urne von Volterra (Fig. 159)

sei in diesem Zusammenhange noch einmal verwiesen.

1 E. Gerhard, Trinkschalen und Gefässe, Taf. VI, VII 5, S. 8. Furtwängler, Beschreibung der Vasensammlung im Artti-

quarium Nr. 2304. Panofka, griechische Eigennamen mit Kalos, Taf. IV 4. 'EqwjjMpij apyonoXoyaai 1887, S. 123.

160. Innenbild einer Schale in königl. Museum zu Berlin. (Nr. 2304.)