Das Heroon von Gjölbaschi-Trysa.

35

Freischweben des äusseren Rahmens und die grosse Ausladung des ganzen Deckstückes denken könnte.

Eher Hesse sich an Vorkehrungen für zeitweilige Bekränzung erinnern, wie solche des Oefteren an

antiken Grabmälern beobachtet worden sind,1 etwa an eingreifende Klammern, an denen Guirlanden

hingen: ihre Bestimmung bleibt noch zu ermitteln. In der oberen, sonst vollkommen glatten Fläche des

Deckstückes finden sich wiederum jene flachen, etwa o-i5 Meter im Quadrat messenden Zapfenlöcher,

welche in zwei diagonal einander gegenüber liegenden Ecken angebracht und zur Verbindung eines

oberen Werkstückes bestimmt sind. Sie entsprechen indessen, wie das in Fig. 166 wiedergegebene Bruch-

stück einer Ecke lehrt, weder der Zahl noch dem Orte nach den an der Unter-

fläche der oberen Todtenkammer (Fig. i, 2 und 7 auf Tafel XXXI) vorhan-

denen Zapfen und können nur für ein basisartiges Zwischenstück gedient

haben, welches weniger in der Breite als in der Länge über die Grundform

der oberen Todtenkammer hinausgriff. Von diesem Zwischenstücke ist Nichts

aufgefunden worden. Die Wiederherstellung auf Tafel XXXIV gibt ihm die

Gestalt einer Stufe, welche zugleich als Ueberschneidungsglied diente und als

solches auch bei dem weiten Vorsprunge des Deckstückes nöthig war.

Die obere Todtenkammer (Fig. 1, 2 und 7 auf Tafel XXXI) hatte im

Wesentlichen dieselbe Form wie die untere. Breite und Länge sind gleich,

die Höhe ist etwas geringer; dem Riegelbaue fehlen die aufgebogenen Schwellen und in sie eingeblat-

teten Langhölzer; möglicher Weise waren diese Formen der stufenartigen Zwischenbasis angearbeitet.

Das Deckstück der oberen Todtenkammer hatte die Form eines Tempeldaches, dessen horizontales

Balkenwerk (Fig. 1, 2, 4 und 7 auf Tafel XXXI) an den beiden Schmalseiten weit auslud. Cassettenwerk

ist nur an diesen beiden Schmalseiten, und zwar wie an der Zwischendecke innerhalb eines Rahmens

166. Fragment

des Zwischendeckstückes

am Grabhause Nr. III.

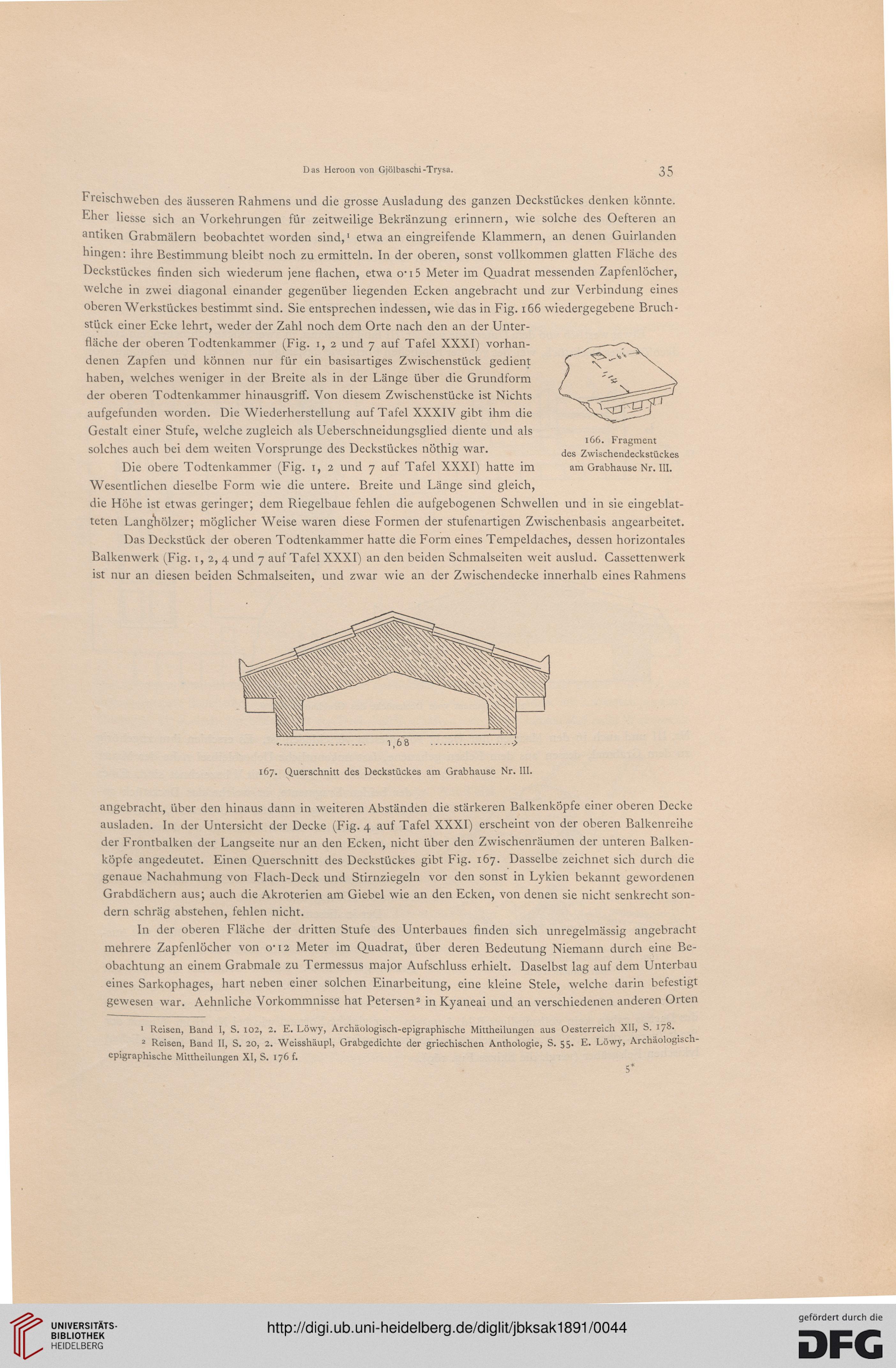

167. Querschnitt des Deckstückes am Grabhause Nr. III.

angebracht, über den hinaus dann in weiteren Abständen die stärkeren Balkenköpfe einer oberen Decke

ausladen. In der Untersicht der Decke (Fig. 4 auf Tafel XXXI) erscheint von der oberen Balkenreihe

der Frontbalken der Langseite nur an den Ecken, nicht über den Zwischenräumen der unteren Balken-

köpfe angedeutet. Einen Querschnitt des Deckstückes gibt Fig. 167. Dasselbe zeichnet sich durch die

genaue Nachahmung von Flach-Deck und Stirnziegeln vor den sonst in Lykien bekannt gewordenen

Grabdächern aus; auch die Akroterien am Giebel wie an den Ecken, von denen sie nicht senkrecht son-

dern schräg abstehen, fehlen nicht.

In der oberen Fläche der dritten Stufe des Unterbaues finden sich unregelmässig angebracht

mehrere Zapfenlöcher von 0*12 Meter im Quadrat, über deren Bedeutung Niemann durch eine Be-

obachtung an einem Grabmale zu Termessus major Aufschluss erhielt. Daselbst lag auf dem Unterbau

eines Sarkophages, hart neben einer solchen Einarbeitung, eine kleine Stele, welche darin befestigt

gewesen war. Aehnliche Vorkommnisse hat Petersen2 in Kyaneai und an verschiedenen anderen Orten

1 Reisen, Band I, S. 102, 2. E. Löwy, Archäologisch-epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich XII, S. 178.

2 Reisen, Band II, S. 20, 2. Weisshäupl, Grabgedichte der griechischen Anthologie, S. 55. E. Löwy, Archäologisch-

epigraphische Mittheilungen XI, S. 176 f.

5*

35

Freischweben des äusseren Rahmens und die grosse Ausladung des ganzen Deckstückes denken könnte.

Eher Hesse sich an Vorkehrungen für zeitweilige Bekränzung erinnern, wie solche des Oefteren an

antiken Grabmälern beobachtet worden sind,1 etwa an eingreifende Klammern, an denen Guirlanden

hingen: ihre Bestimmung bleibt noch zu ermitteln. In der oberen, sonst vollkommen glatten Fläche des

Deckstückes finden sich wiederum jene flachen, etwa o-i5 Meter im Quadrat messenden Zapfenlöcher,

welche in zwei diagonal einander gegenüber liegenden Ecken angebracht und zur Verbindung eines

oberen Werkstückes bestimmt sind. Sie entsprechen indessen, wie das in Fig. 166 wiedergegebene Bruch-

stück einer Ecke lehrt, weder der Zahl noch dem Orte nach den an der Unter-

fläche der oberen Todtenkammer (Fig. i, 2 und 7 auf Tafel XXXI) vorhan-

denen Zapfen und können nur für ein basisartiges Zwischenstück gedient

haben, welches weniger in der Breite als in der Länge über die Grundform

der oberen Todtenkammer hinausgriff. Von diesem Zwischenstücke ist Nichts

aufgefunden worden. Die Wiederherstellung auf Tafel XXXIV gibt ihm die

Gestalt einer Stufe, welche zugleich als Ueberschneidungsglied diente und als

solches auch bei dem weiten Vorsprunge des Deckstückes nöthig war.

Die obere Todtenkammer (Fig. 1, 2 und 7 auf Tafel XXXI) hatte im

Wesentlichen dieselbe Form wie die untere. Breite und Länge sind gleich,

die Höhe ist etwas geringer; dem Riegelbaue fehlen die aufgebogenen Schwellen und in sie eingeblat-

teten Langhölzer; möglicher Weise waren diese Formen der stufenartigen Zwischenbasis angearbeitet.

Das Deckstück der oberen Todtenkammer hatte die Form eines Tempeldaches, dessen horizontales

Balkenwerk (Fig. 1, 2, 4 und 7 auf Tafel XXXI) an den beiden Schmalseiten weit auslud. Cassettenwerk

ist nur an diesen beiden Schmalseiten, und zwar wie an der Zwischendecke innerhalb eines Rahmens

166. Fragment

des Zwischendeckstückes

am Grabhause Nr. III.

167. Querschnitt des Deckstückes am Grabhause Nr. III.

angebracht, über den hinaus dann in weiteren Abständen die stärkeren Balkenköpfe einer oberen Decke

ausladen. In der Untersicht der Decke (Fig. 4 auf Tafel XXXI) erscheint von der oberen Balkenreihe

der Frontbalken der Langseite nur an den Ecken, nicht über den Zwischenräumen der unteren Balken-

köpfe angedeutet. Einen Querschnitt des Deckstückes gibt Fig. 167. Dasselbe zeichnet sich durch die

genaue Nachahmung von Flach-Deck und Stirnziegeln vor den sonst in Lykien bekannt gewordenen

Grabdächern aus; auch die Akroterien am Giebel wie an den Ecken, von denen sie nicht senkrecht son-

dern schräg abstehen, fehlen nicht.

In der oberen Fläche der dritten Stufe des Unterbaues finden sich unregelmässig angebracht

mehrere Zapfenlöcher von 0*12 Meter im Quadrat, über deren Bedeutung Niemann durch eine Be-

obachtung an einem Grabmale zu Termessus major Aufschluss erhielt. Daselbst lag auf dem Unterbau

eines Sarkophages, hart neben einer solchen Einarbeitung, eine kleine Stele, welche darin befestigt

gewesen war. Aehnliche Vorkommnisse hat Petersen2 in Kyaneai und an verschiedenen anderen Orten

1 Reisen, Band I, S. 102, 2. E. Löwy, Archäologisch-epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich XII, S. 178.

2 Reisen, Band II, S. 20, 2. Weisshäupl, Grabgedichte der griechischen Anthologie, S. 55. E. Löwy, Archäologisch-

epigraphische Mittheilungen XI, S. 176 f.

5*