38

Otto Benndorf.

der Bazyrganjaila1 hinzogen. Was von diesen arg mitgenommenen Sculpturen erkennbar ist, deutet auf

ein Gelage; man sieht auf einer Matratze eine grössere Figur in der für Gelage üblichen Weise nach

links liegen, den linken Ellbogen auf Kissen gestützt und in der rechten Hand, wie es scheint, ein Trink-

gefäss; von einer zweiten, offenbar in gleicher Lage befindlichen und gleich grossen Figur glaubt man

linker Hand den rechten Contur jedoch ohne den Kopf zu erkennen. Von rechts kommt dann eine

kleinere Figur mit erhobenem rechten Arme herzugelaufen, welche an die Dienerfiguren des Cella-

frieses vom Nereidenmonument erinnert, auf dem es sich gleichfalls um ein Gelage handelt.2 Auch sonst

wäre natürlich Reliefverzierung an dem Grabmal nicht ausgeschlossen; aber ein Nachweis dafür ist nicht

zu erbringen gewesen. Ebenso möglich aber nicht erweislich ist eine Gliederung des Baues in zwei

Stockwerke; jedesfalls würden die winzigen Verhältnisse der Figuren an dem beschriebenen Friesreste

dieses Stück dem unteren Stockwerke zuweisen.

Die Formen der behandelten Grabhäuser machen den Eindruck, dass sie zeitlich nicht weit aus-

einanderliegen. Die zusammengehörige Gruppe Nr. III, IV, V mag, was auch topographisch das

Natürliche ist, etwas jünger sein als das Hauptgrab des Heroon. Sammt und sonders finden sie ihre

nächste Parallele an einem zweistöckigen Grabhause von Limyra,^ das noch ohne Giebel ist aber schon

die Rundhölzer der Decke aufgegeben hat und nach dem Buchstabenschnitt seiner oft behandelten

Bilinguis um die Wende des fünften und vierten Jahrhunderts, wenn nicht älter, angenommen werden

muss. Auch die in Limyra befindlichen zweistöckigen Sarkophagbauten* und ein ähnlicher aber weit

alterthümlicherer in Xanthos neben dem Harpyienmonumente5 sind zu vergleichen.

Ausser dem Hauptgrabe müssen nach den innerhalb der Umfassungsmauer an verschiedenen

Stellen zum Vorschein gekommenen Reliefstücken anderweitige Monumente im Heroon vorausgesetzt

werden. Ihre einstigen Standspuren zu finden, ist uns allerdings nicht geglückt; aber dies kann zufällig

sein, da die Arbeiten, welche im Innern des Heroon bis zum Schlüsse unseres Aufenthaltes beständig

vorgenommen werden mussten, genaue Untersuchungen des Fussbodens erschwerten. Jene Reliefstücke

sind auf Tafel XXIX vereinigt, wo sie in verschiedenem Massstabe, Fig. i—4 und 7 zehnfach, Fig. 5, 6,

8—11 zwölffach verkleinert erscheinen, ihre Wiedergabe überdies, welche leider erfolgte, ehe alle Cor-

recturen ausgeführt waren, mit dem beschreibenden Texte um so genauer zusammengehalten sein

will, da der durchgängig schlechte Erhaltungszustand Anlass zu verschiedenen Missverständnissen

gegeben hat.

Seiner Gestalt nach deutlich unter dem Erhaltenen ist ein Sarkophagkasten, von dem mehrere

unmittelbar aneinanderpassende Fragmente vorliegen. Er war auf allen vier Seiten mit grossen gegen-

1 Reisen, Band I, S. 135 mit Taf. XXXIX und der Texttafel, auch Fig. 80 und 81.

2 Monumenti inediti dell' instituto X, 18.

3 Reisen, Band II, Taf. XIV.

4 Reisen, Band II, Taf. XIII.

5 Reisen, Band I, Taf. XXVI.

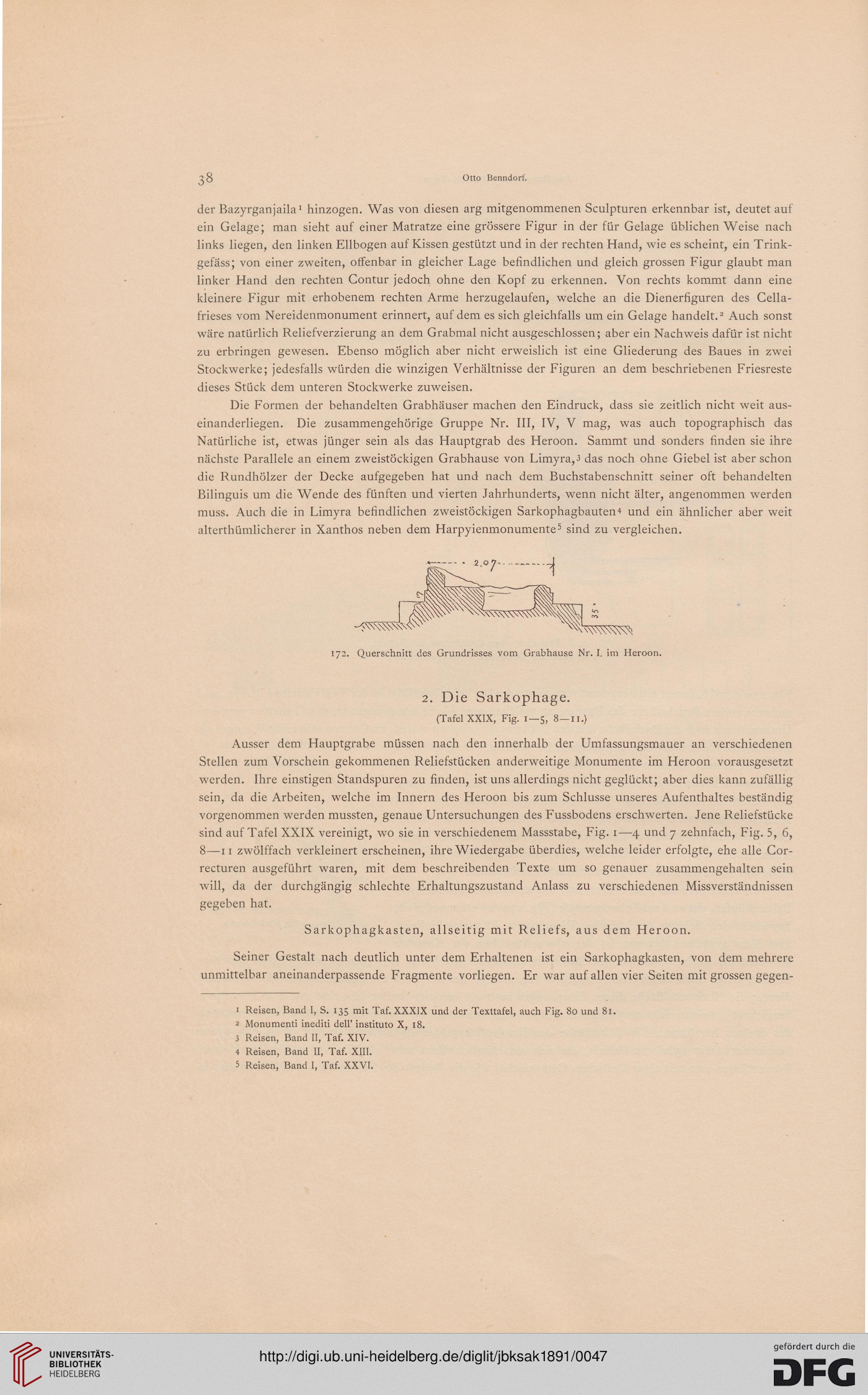

172. Querschnitt des Grundrisses vom Grabhause Nr. I. im Heroon.

2. Die Sarkophage.

(Tafel XXIX, Fig. 1—5, 8—II.)

Sarkophagkasten, allseitig mit Reliefs, aus dem Heroon.

Otto Benndorf.

der Bazyrganjaila1 hinzogen. Was von diesen arg mitgenommenen Sculpturen erkennbar ist, deutet auf

ein Gelage; man sieht auf einer Matratze eine grössere Figur in der für Gelage üblichen Weise nach

links liegen, den linken Ellbogen auf Kissen gestützt und in der rechten Hand, wie es scheint, ein Trink-

gefäss; von einer zweiten, offenbar in gleicher Lage befindlichen und gleich grossen Figur glaubt man

linker Hand den rechten Contur jedoch ohne den Kopf zu erkennen. Von rechts kommt dann eine

kleinere Figur mit erhobenem rechten Arme herzugelaufen, welche an die Dienerfiguren des Cella-

frieses vom Nereidenmonument erinnert, auf dem es sich gleichfalls um ein Gelage handelt.2 Auch sonst

wäre natürlich Reliefverzierung an dem Grabmal nicht ausgeschlossen; aber ein Nachweis dafür ist nicht

zu erbringen gewesen. Ebenso möglich aber nicht erweislich ist eine Gliederung des Baues in zwei

Stockwerke; jedesfalls würden die winzigen Verhältnisse der Figuren an dem beschriebenen Friesreste

dieses Stück dem unteren Stockwerke zuweisen.

Die Formen der behandelten Grabhäuser machen den Eindruck, dass sie zeitlich nicht weit aus-

einanderliegen. Die zusammengehörige Gruppe Nr. III, IV, V mag, was auch topographisch das

Natürliche ist, etwas jünger sein als das Hauptgrab des Heroon. Sammt und sonders finden sie ihre

nächste Parallele an einem zweistöckigen Grabhause von Limyra,^ das noch ohne Giebel ist aber schon

die Rundhölzer der Decke aufgegeben hat und nach dem Buchstabenschnitt seiner oft behandelten

Bilinguis um die Wende des fünften und vierten Jahrhunderts, wenn nicht älter, angenommen werden

muss. Auch die in Limyra befindlichen zweistöckigen Sarkophagbauten* und ein ähnlicher aber weit

alterthümlicherer in Xanthos neben dem Harpyienmonumente5 sind zu vergleichen.

Ausser dem Hauptgrabe müssen nach den innerhalb der Umfassungsmauer an verschiedenen

Stellen zum Vorschein gekommenen Reliefstücken anderweitige Monumente im Heroon vorausgesetzt

werden. Ihre einstigen Standspuren zu finden, ist uns allerdings nicht geglückt; aber dies kann zufällig

sein, da die Arbeiten, welche im Innern des Heroon bis zum Schlüsse unseres Aufenthaltes beständig

vorgenommen werden mussten, genaue Untersuchungen des Fussbodens erschwerten. Jene Reliefstücke

sind auf Tafel XXIX vereinigt, wo sie in verschiedenem Massstabe, Fig. i—4 und 7 zehnfach, Fig. 5, 6,

8—11 zwölffach verkleinert erscheinen, ihre Wiedergabe überdies, welche leider erfolgte, ehe alle Cor-

recturen ausgeführt waren, mit dem beschreibenden Texte um so genauer zusammengehalten sein

will, da der durchgängig schlechte Erhaltungszustand Anlass zu verschiedenen Missverständnissen

gegeben hat.

Seiner Gestalt nach deutlich unter dem Erhaltenen ist ein Sarkophagkasten, von dem mehrere

unmittelbar aneinanderpassende Fragmente vorliegen. Er war auf allen vier Seiten mit grossen gegen-

1 Reisen, Band I, S. 135 mit Taf. XXXIX und der Texttafel, auch Fig. 80 und 81.

2 Monumenti inediti dell' instituto X, 18.

3 Reisen, Band II, Taf. XIV.

4 Reisen, Band II, Taf. XIII.

5 Reisen, Band I, Taf. XXVI.

172. Querschnitt des Grundrisses vom Grabhause Nr. I. im Heroon.

2. Die Sarkophage.

(Tafel XXIX, Fig. 1—5, 8—II.)

Sarkophagkasten, allseitig mit Reliefs, aus dem Heroon.