74

Robert von Schneider.

paart, völlig der jüngeren der eleusinischen Göttinnen entspricht. Mit Fackeln in den Händen wurde

sowohl Köre' als auch Demeter2 auf attischen Denkmälern dargestellt.

Die Figur ist in einem langen Chiton mit genestelten, bis an die Ellenbogen reichenden Aermeln

aus feinem, weichem, den Körperformen sich anschmiegendem Stoffe und mit einem Mantel aus dickerem

an Figuren der Athena auf zwei attischen Urkundenreliefs aus den Jahren Ol. 94. 1 (404 v. Chr.)6 und

Ol. 95. 1 (400 v. Chr.).7 Auf dem einen wie dem andern reicht die Göttin, mit Helm, Aegis und Lanze

bewehrt, der ihr gegenüberstehenden, beide Male identisch dargestellten Hera die Hand. Wie aber die

1 Votiv vom Asklepiosheiligthum, Mittheüungen des deutschen arch. Institutes in Athen, Bd. II, Taf. XVIII; Girard,

l'Asclepieion d'Athenes (bibliotheque des ecoles francaises, fasc. XXIII), Taf. 2; vergl. Köhler, Mittheilungen a. a. O.. S. 242 f.

v. Duhn, Arch. Zeitung XXXV (1877), S. 153, Nr. 41; Sybel, ant. Sculpturen in Athen, Nr. 3996. Ferner: v. Duhn a. a. O.,

S. 155, Nr. 42 = Sybel Nr. 4010; v. Duhn S. 158, Nr. 51 = Köhler a. a. O., S. 243 = Sybel Nr. 4322; Schöne, griechische

Reliefs, Nr. 119 und auf zwei Reliefs mit dem Triptolemos auf dem Schlangenwagen im Louvre, das eine bei Fröhner notice,

Nr. 65, abgebildet in Overbeck's Kunstmythologie, Atlas Taf. XIV, 3.

2 Le Bas, voyage archeologique, monuments figures, Taf.45 ed.Reinach. Overbeck, Kunstmythologie, Atlas, Taf.XIV, 6.

Milchhöfer, Museen Athens, S. 21, Nr. 6 steht mit der Erklärung dieser Figur auf Artemis Munychia vereinzelt. Vergl. ferner

Sybel no. 3o8g.

3 Morcelli, Fea, Visconti: la villa Albani descritta, pag. 109, no. 749. Photographie von Parker, danach abgebildet in

Overbeck's Kunstmythologie, Atlas, Taf. XIV, 11 und oben (Fig. 2).

4 Nuova descrizione del Museo Capitolino (1882), pag. 267, no. 17. Soviel ich weiss, bisher unedirt. Zwei Aufnahmen der

Statue, welche den oben gegebenen Abbildungen (Fig. 3 a, 3 b) zu Grunde liegen, hatte Herr Dr. Christian Hülsen die freund-

schaftliche Zuvorkommenheit, durch den römischen Photographen D. Anderson für mich machen zu lassen.

5 Die nuova descrizione gibt an: »ritoccata con la raspa e la testa e il collo; la testa sembra non si sia mai staccata dal

corpo«, doch ist sie, wie jeder, der sie benützt hat, weiss, nicht überall zuverlässig. Zur Controle meines eigenen Befundes

habe ich Herrn Professor F.. Petersen in Rom gebeten, die Statue auf das Zusammengehören von Kopf und Rumpf zu prüfen,

und der genannte Gelehrte, obgleich so wenig wie ich selbst in der Lage, sie mit Leiter und Instrumenten untersuchen zu

können, hat in dankenswerther Weise die Güte gehabt, mir zu willfahren. Er bestätigt, dass zum Rumpfe die Wendung des

Kopfes vollkommen passt und der Marmor, aus dem er gearbeitet ist, von derselben Qualität wie der des Tronkes zu sein

scheint, hebt aber hervor, dass sich zwischen ihm und dem Körper eine bald breitere, bald engere, jetzt mit Gips ausgefüllte

Fuge hinzieht und dem vielfältig gebrochenen und geflickten Rumpfe gegenüber auffallend wohl erhalten sei. Es ist an ihm

nur der Helmkamm modern zugeschnitten und die Nasenspitze ergänzt.

6 AeXtiov tzp^onoXoyr/.dv 1888, S. 124. Mittheilungen des deutschen archäologischen Instituts, röm. Abth., Bd. IV,

S. 69 (darnach Fig. 4).

7 Le Bas, voyage archeologique, monuments figures, Taf. 42 ed. Reinach. Schöne, griechische Reliefs, Nr. 54. Vergl.

Corpus inscr. attic II, 2, no. 643.

Stoffe von kräftigerem Faltenzuge gekleidet. Letzterer ist über die

linke Schulter geworfen, bedeckt den ganzen Rücken und ist straff um

den Körper gezogen, so dass der rechte Arm wie in ihm eingezwängt

erscheint. Sein rechtes Ende ist nicht über die Schulter oder zu-

sammengerollt über den Arm gelegt sondern hängt von den Hüften

als dreieckiger Zipfel herab.

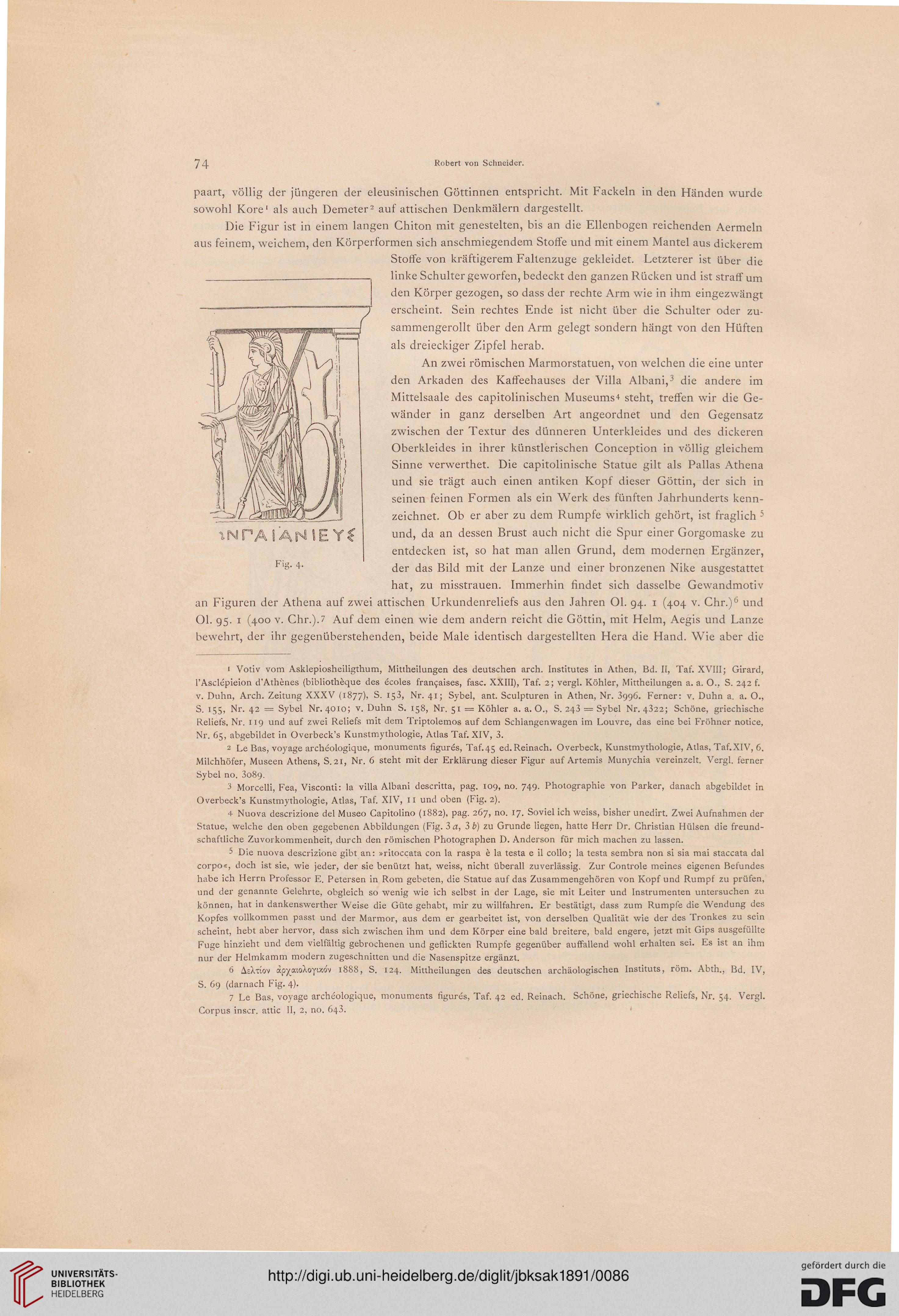

Fig. 4.

An zwei römischen Marmorstatuen, von welchen die eine unter

den Arkaden des Kaffeehauses der Villa Albani,3 die andere im

Mittelsaale des capitolinischen Museums* steht, treffen wir die Ge-

wänder in ganz derselben Art angeordnet und den Gegensatz

zwischen der Textur des dünneren Unterkleides und des dickeren

Oberkleides in ihrer künstlerischen Conception in völlig gleichem

Sinne verwerthet. Die capitolinische Statue gilt als Pallas Athena

und sie trägt auch einen antiken Kopf dieser Göttin, der sich in

seinen feinen Formen als ein Werk des fünften Jahrhunderts kenn-

zeichnet. Ob er aber zu dem Rumpfe wirklich gehört, ist fraglich 5

und, da an dessen Brust auch nicht die Spur einer Gorgomaske zu

entdecken ist, so hat man allen Grund, dem modernen Ergänzer,

der das Bild mit der Lanze und einer bronzenen Nike ausgestattet

hat, zu misstrauen. Immerhin findet sich dasselbe Gewandmotiv

Robert von Schneider.

paart, völlig der jüngeren der eleusinischen Göttinnen entspricht. Mit Fackeln in den Händen wurde

sowohl Köre' als auch Demeter2 auf attischen Denkmälern dargestellt.

Die Figur ist in einem langen Chiton mit genestelten, bis an die Ellenbogen reichenden Aermeln

aus feinem, weichem, den Körperformen sich anschmiegendem Stoffe und mit einem Mantel aus dickerem

an Figuren der Athena auf zwei attischen Urkundenreliefs aus den Jahren Ol. 94. 1 (404 v. Chr.)6 und

Ol. 95. 1 (400 v. Chr.).7 Auf dem einen wie dem andern reicht die Göttin, mit Helm, Aegis und Lanze

bewehrt, der ihr gegenüberstehenden, beide Male identisch dargestellten Hera die Hand. Wie aber die

1 Votiv vom Asklepiosheiligthum, Mittheüungen des deutschen arch. Institutes in Athen, Bd. II, Taf. XVIII; Girard,

l'Asclepieion d'Athenes (bibliotheque des ecoles francaises, fasc. XXIII), Taf. 2; vergl. Köhler, Mittheilungen a. a. O.. S. 242 f.

v. Duhn, Arch. Zeitung XXXV (1877), S. 153, Nr. 41; Sybel, ant. Sculpturen in Athen, Nr. 3996. Ferner: v. Duhn a. a. O.,

S. 155, Nr. 42 = Sybel Nr. 4010; v. Duhn S. 158, Nr. 51 = Köhler a. a. O., S. 243 = Sybel Nr. 4322; Schöne, griechische

Reliefs, Nr. 119 und auf zwei Reliefs mit dem Triptolemos auf dem Schlangenwagen im Louvre, das eine bei Fröhner notice,

Nr. 65, abgebildet in Overbeck's Kunstmythologie, Atlas Taf. XIV, 3.

2 Le Bas, voyage archeologique, monuments figures, Taf.45 ed.Reinach. Overbeck, Kunstmythologie, Atlas, Taf.XIV, 6.

Milchhöfer, Museen Athens, S. 21, Nr. 6 steht mit der Erklärung dieser Figur auf Artemis Munychia vereinzelt. Vergl. ferner

Sybel no. 3o8g.

3 Morcelli, Fea, Visconti: la villa Albani descritta, pag. 109, no. 749. Photographie von Parker, danach abgebildet in

Overbeck's Kunstmythologie, Atlas, Taf. XIV, 11 und oben (Fig. 2).

4 Nuova descrizione del Museo Capitolino (1882), pag. 267, no. 17. Soviel ich weiss, bisher unedirt. Zwei Aufnahmen der

Statue, welche den oben gegebenen Abbildungen (Fig. 3 a, 3 b) zu Grunde liegen, hatte Herr Dr. Christian Hülsen die freund-

schaftliche Zuvorkommenheit, durch den römischen Photographen D. Anderson für mich machen zu lassen.

5 Die nuova descrizione gibt an: »ritoccata con la raspa e la testa e il collo; la testa sembra non si sia mai staccata dal

corpo«, doch ist sie, wie jeder, der sie benützt hat, weiss, nicht überall zuverlässig. Zur Controle meines eigenen Befundes

habe ich Herrn Professor F.. Petersen in Rom gebeten, die Statue auf das Zusammengehören von Kopf und Rumpf zu prüfen,

und der genannte Gelehrte, obgleich so wenig wie ich selbst in der Lage, sie mit Leiter und Instrumenten untersuchen zu

können, hat in dankenswerther Weise die Güte gehabt, mir zu willfahren. Er bestätigt, dass zum Rumpfe die Wendung des

Kopfes vollkommen passt und der Marmor, aus dem er gearbeitet ist, von derselben Qualität wie der des Tronkes zu sein

scheint, hebt aber hervor, dass sich zwischen ihm und dem Körper eine bald breitere, bald engere, jetzt mit Gips ausgefüllte

Fuge hinzieht und dem vielfältig gebrochenen und geflickten Rumpfe gegenüber auffallend wohl erhalten sei. Es ist an ihm

nur der Helmkamm modern zugeschnitten und die Nasenspitze ergänzt.

6 AeXtiov tzp^onoXoyr/.dv 1888, S. 124. Mittheilungen des deutschen archäologischen Instituts, röm. Abth., Bd. IV,

S. 69 (darnach Fig. 4).

7 Le Bas, voyage archeologique, monuments figures, Taf. 42 ed. Reinach. Schöne, griechische Reliefs, Nr. 54. Vergl.

Corpus inscr. attic II, 2, no. 643.

Stoffe von kräftigerem Faltenzuge gekleidet. Letzterer ist über die

linke Schulter geworfen, bedeckt den ganzen Rücken und ist straff um

den Körper gezogen, so dass der rechte Arm wie in ihm eingezwängt

erscheint. Sein rechtes Ende ist nicht über die Schulter oder zu-

sammengerollt über den Arm gelegt sondern hängt von den Hüften

als dreieckiger Zipfel herab.

Fig. 4.

An zwei römischen Marmorstatuen, von welchen die eine unter

den Arkaden des Kaffeehauses der Villa Albani,3 die andere im

Mittelsaale des capitolinischen Museums* steht, treffen wir die Ge-

wänder in ganz derselben Art angeordnet und den Gegensatz

zwischen der Textur des dünneren Unterkleides und des dickeren

Oberkleides in ihrer künstlerischen Conception in völlig gleichem

Sinne verwerthet. Die capitolinische Statue gilt als Pallas Athena

und sie trägt auch einen antiken Kopf dieser Göttin, der sich in

seinen feinen Formen als ein Werk des fünften Jahrhunderts kenn-

zeichnet. Ob er aber zu dem Rumpfe wirklich gehört, ist fraglich 5

und, da an dessen Brust auch nicht die Spur einer Gorgomaske zu

entdecken ist, so hat man allen Grund, dem modernen Ergänzer,

der das Bild mit der Lanze und einer bronzenen Nike ausgestattet

hat, zu misstrauen. Immerhin findet sich dasselbe Gewandmotiv