76

Robert von Schneider.

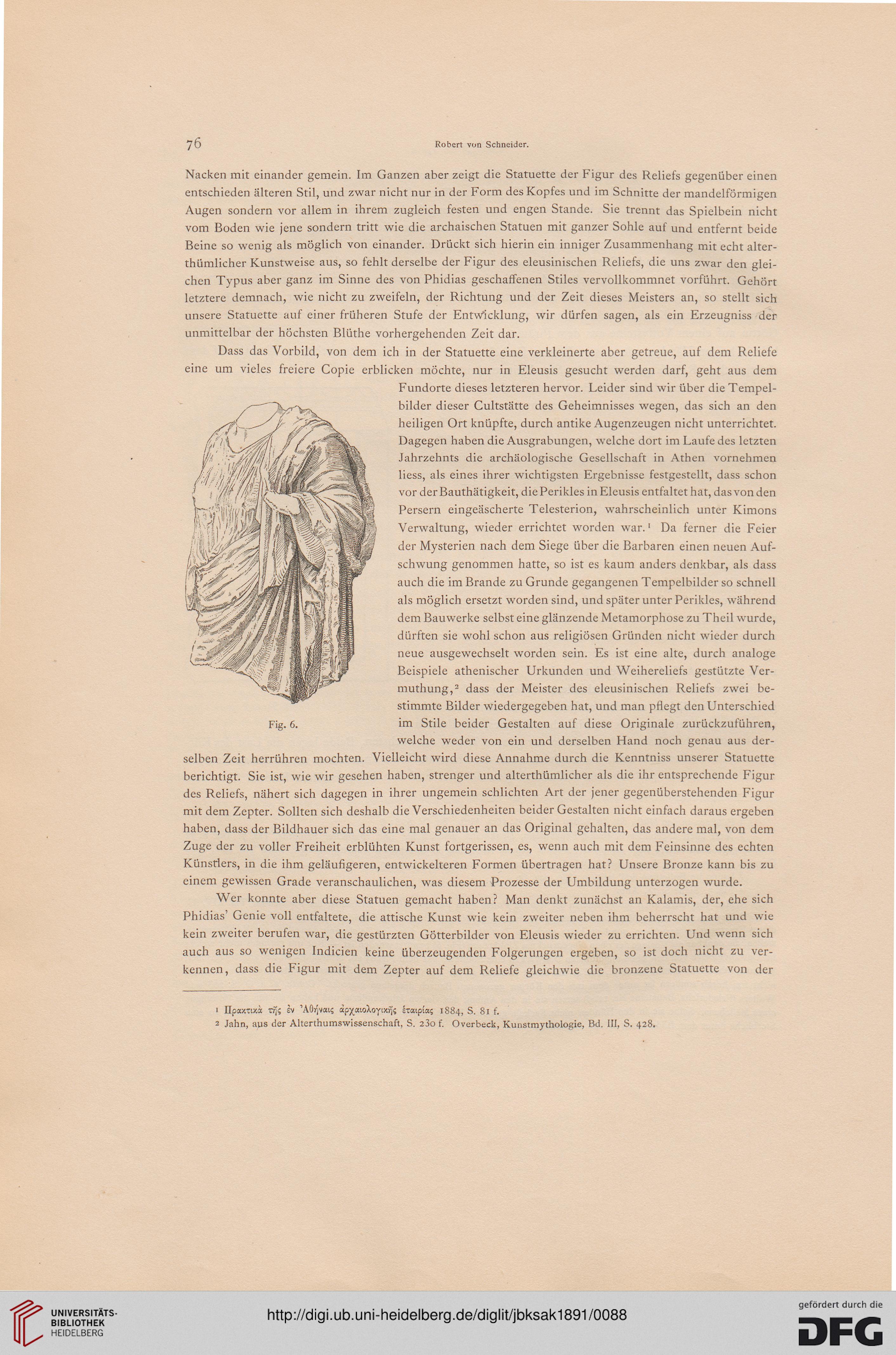

Nacken mit einander gemein. Im Ganzen aber zeigt die Statuette der Figur des Reliefs gegenüber einen

entschieden älteren Stil, und zwar nicht nur in der Form des Kopfes und im Schnitte der mandelförmigen

Augen sondern vor allem in ihrem zugleich festen und engen Stande. Sie trennt das Spielbein nicht

vom Boden wie jene sondern tritt wie die archaischen Statuen mit ganzer Sohle auf und entfernt beide

Beine so wenig als möglich von einander. Drückt sich hierin ein inniger Zusammenhang mit echt alter-

thümlicher Kunstweise aus, so fehlt derselbe der Figur des eleusinischen Reliefs, die uns zwar den glei-

chen Typus aber ganz im Sinne des von Phidias geschaffenen Stiles vervollkommnet vorführt. Gehört

letztere demnach, wie nicht zu zweifeln, der Richtung und der Zeit dieses Meisters an, so stellt sich

unsere Statuette auf einer früheren Stufe der Entwicklung, wir dürfen sagen, als ein Erzeugniss der

unmittelbar der höchsten Blüthe vorhergehenden Zeit dar.

Dass das Vorbild, von dem ich in der Statuette eine verkleinerte aber getreue, auf dem Reliefe

eine um vieles freiere Copie erblicken möchte, nur in Eleusis gesucht werden darf, geht aus dem

Fundorte dieses letzteren hervor. Leider sind wir über die Tempel-

bilder dieser Cultstätte des Geheimnisses wegen, das sich an den

heiligen Ort knüpfte, durch antike Augenzeugen nicht unterrichtet.

Dagegen haben die Ausgrabungen, welche dort im Laufe des letzten

Jahrzehnts die archäologische Gesellschaft in Athen vornehmen

Hess, als eines ihrer wichtigsten Ergebnisse festgestellt, dass schon

vor der Bauthätigkeit, die Perikles in Eleusis entfaltet hat, das von den

Persern eingeäscherte Telesterion, wahrscheinlich unter Kimons

Verwaltung, wieder errichtet worden war.1 Da ferner die Feier

der Mysterien nach dem Siege über die Barbaren einen neuen Auf-

schwung genommen hatte, so ist es kaum anders denkbar, als dass

auch die im Brande zu Grunde gegangenen Tempelbilder so schnell

als möglich ersetzt worden sind, und später unter Perikles, während

dem Bauwerke selbst eine glänzende Metamorphose zu Theil wurde,

dürften sie wohl schon aus religiösen Gründen nicht wieder durch

neue ausgewechselt worden sein. Es ist eine alte, durch analoge

Beispiele athenischer Urkunden und Weihereliefs gestützte Ver-

muthung,2 dass der Meister des eleusinischen Reliefs zwei be-

stimmte Bilder wiedergegeben hat, und man pflegt den Unterschied

im Stile beider Gestalten auf diese Originale zurückzuführen,

welche weder von ein und derselben Hand noch genau aus der-

selben Zeit herrühren mochten. Vielleicht wird diese Annahme durch die Kenntniss unserer Statuette

berichtigt. Sie ist, wie wir gesehen haben, strenger und alterthümlicher als die ihr entsprechende Figur

des Reliefs, nähert sich dagegen in ihrer ungemein schlichten Art der jener gegenüberstehenden Figur

mit dem Zepter. Sollten sich deshalb die Verschiedenheiten beider Gestalten nicht einfach daraus ergeben

haben, dass der Bildhauer sich das eine mal genauer an das Original gehalten, das andere mal, von dem

Zuge der zu voller Freiheit erblühten Kunst fortgerissen, es, wenn auch mit dem Feinsinne des echten

Künstlers, in die ihm geläufigeren, entwickelteren Formen übertragen hat? Unsere Bronze kann bis zu

einem gewissen Grade veranschaulichen, was diesem Prozesse der Umbildung unterzogen wurde.

Wer konnte aber diese Statuen gemacht haben? Man denkt zunächst an Kaiamis, der, ehe sich

Phidias' Genie voll entfaltete, die attische Kunst wie kein zweiter neben ihm beherrscht hat und wie

kein zweiter berufen war, die gestürzten Götterbilder von Eleusis wieder zu errichten. Und wenn sich

auch aus so wenigen Indicien keine überzeugenden Folgerungen ergeben, so ist doch nicht zu ver-

kennen, dass die Figur mit dem Zepter auf dem Reliefe gleichwie die bronzene Statuette von der

1 IIpoKTixi 1% *v 'AOrjvats ctpxaioXoyixrjs kaipia; 1884, S. 81 f.

2 Jahn, aus der Alterthumswissenschaft, S. 23o f. Overbeck, Kunstmythologie, Bd. III, S. 428.

Robert von Schneider.

Nacken mit einander gemein. Im Ganzen aber zeigt die Statuette der Figur des Reliefs gegenüber einen

entschieden älteren Stil, und zwar nicht nur in der Form des Kopfes und im Schnitte der mandelförmigen

Augen sondern vor allem in ihrem zugleich festen und engen Stande. Sie trennt das Spielbein nicht

vom Boden wie jene sondern tritt wie die archaischen Statuen mit ganzer Sohle auf und entfernt beide

Beine so wenig als möglich von einander. Drückt sich hierin ein inniger Zusammenhang mit echt alter-

thümlicher Kunstweise aus, so fehlt derselbe der Figur des eleusinischen Reliefs, die uns zwar den glei-

chen Typus aber ganz im Sinne des von Phidias geschaffenen Stiles vervollkommnet vorführt. Gehört

letztere demnach, wie nicht zu zweifeln, der Richtung und der Zeit dieses Meisters an, so stellt sich

unsere Statuette auf einer früheren Stufe der Entwicklung, wir dürfen sagen, als ein Erzeugniss der

unmittelbar der höchsten Blüthe vorhergehenden Zeit dar.

Dass das Vorbild, von dem ich in der Statuette eine verkleinerte aber getreue, auf dem Reliefe

eine um vieles freiere Copie erblicken möchte, nur in Eleusis gesucht werden darf, geht aus dem

Fundorte dieses letzteren hervor. Leider sind wir über die Tempel-

bilder dieser Cultstätte des Geheimnisses wegen, das sich an den

heiligen Ort knüpfte, durch antike Augenzeugen nicht unterrichtet.

Dagegen haben die Ausgrabungen, welche dort im Laufe des letzten

Jahrzehnts die archäologische Gesellschaft in Athen vornehmen

Hess, als eines ihrer wichtigsten Ergebnisse festgestellt, dass schon

vor der Bauthätigkeit, die Perikles in Eleusis entfaltet hat, das von den

Persern eingeäscherte Telesterion, wahrscheinlich unter Kimons

Verwaltung, wieder errichtet worden war.1 Da ferner die Feier

der Mysterien nach dem Siege über die Barbaren einen neuen Auf-

schwung genommen hatte, so ist es kaum anders denkbar, als dass

auch die im Brande zu Grunde gegangenen Tempelbilder so schnell

als möglich ersetzt worden sind, und später unter Perikles, während

dem Bauwerke selbst eine glänzende Metamorphose zu Theil wurde,

dürften sie wohl schon aus religiösen Gründen nicht wieder durch

neue ausgewechselt worden sein. Es ist eine alte, durch analoge

Beispiele athenischer Urkunden und Weihereliefs gestützte Ver-

muthung,2 dass der Meister des eleusinischen Reliefs zwei be-

stimmte Bilder wiedergegeben hat, und man pflegt den Unterschied

im Stile beider Gestalten auf diese Originale zurückzuführen,

welche weder von ein und derselben Hand noch genau aus der-

selben Zeit herrühren mochten. Vielleicht wird diese Annahme durch die Kenntniss unserer Statuette

berichtigt. Sie ist, wie wir gesehen haben, strenger und alterthümlicher als die ihr entsprechende Figur

des Reliefs, nähert sich dagegen in ihrer ungemein schlichten Art der jener gegenüberstehenden Figur

mit dem Zepter. Sollten sich deshalb die Verschiedenheiten beider Gestalten nicht einfach daraus ergeben

haben, dass der Bildhauer sich das eine mal genauer an das Original gehalten, das andere mal, von dem

Zuge der zu voller Freiheit erblühten Kunst fortgerissen, es, wenn auch mit dem Feinsinne des echten

Künstlers, in die ihm geläufigeren, entwickelteren Formen übertragen hat? Unsere Bronze kann bis zu

einem gewissen Grade veranschaulichen, was diesem Prozesse der Umbildung unterzogen wurde.

Wer konnte aber diese Statuen gemacht haben? Man denkt zunächst an Kaiamis, der, ehe sich

Phidias' Genie voll entfaltete, die attische Kunst wie kein zweiter neben ihm beherrscht hat und wie

kein zweiter berufen war, die gestürzten Götterbilder von Eleusis wieder zu errichten. Und wenn sich

auch aus so wenigen Indicien keine überzeugenden Folgerungen ergeben, so ist doch nicht zu ver-

kennen, dass die Figur mit dem Zepter auf dem Reliefe gleichwie die bronzene Statuette von der

1 IIpoKTixi 1% *v 'AOrjvats ctpxaioXoyixrjs kaipia; 1884, S. 81 f.

2 Jahn, aus der Alterthumswissenschaft, S. 23o f. Overbeck, Kunstmythologie, Bd. III, S. 428.