82

Robert von Schneider.

thronend über den Waffen der besiegten Gallier mit Speer und Schwert in den Händen, die Kausia auf

dem Haupte, erscheint.1

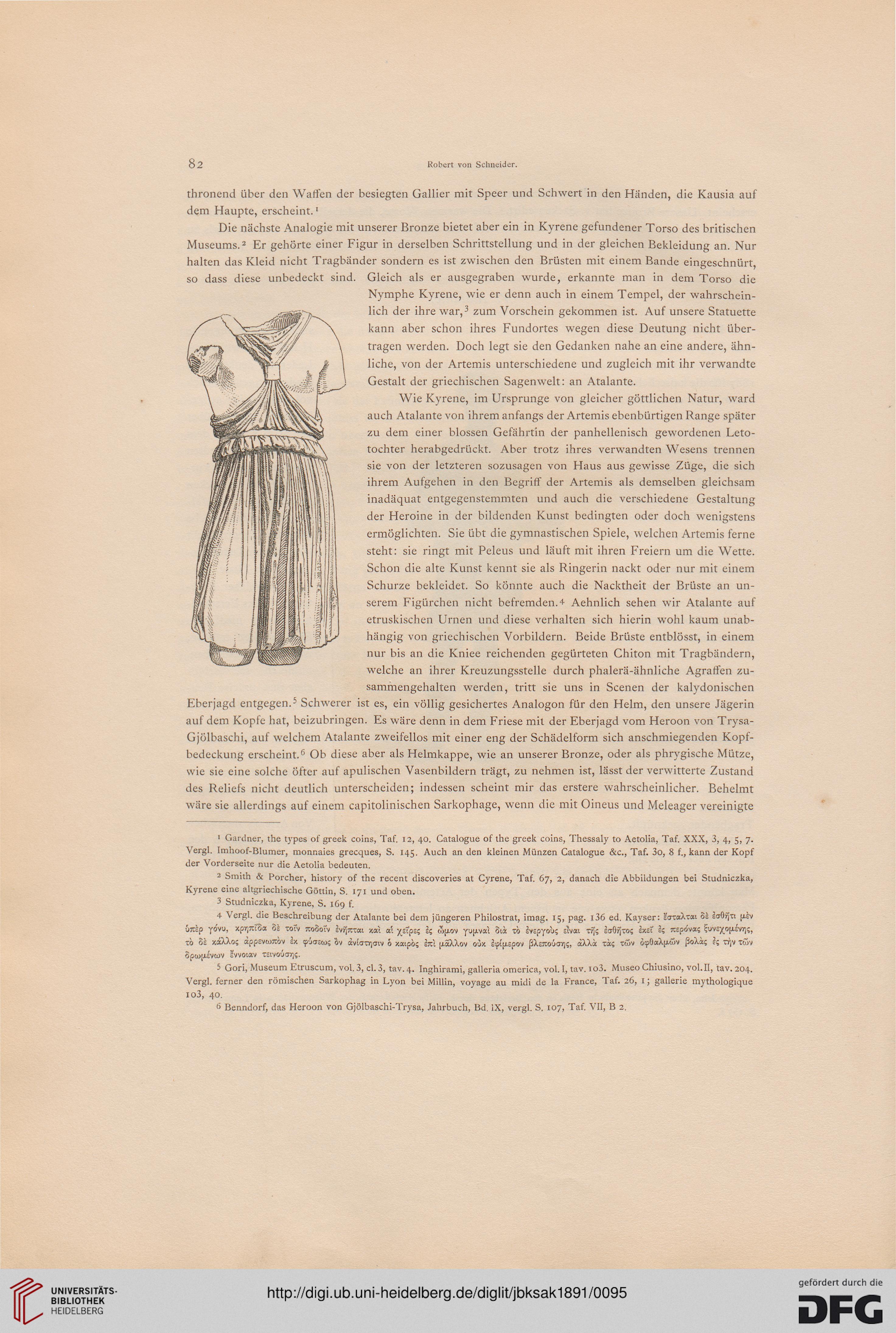

Die nächste Analogie mit unserer Bronze bietet aber ein in Kyrene gefundener Torso des britischen

Museums.2 Er gehörte einer Figur in derselben Schrittstellung und in der gleichen Bekleidung an. Nur

halten das Kleid nicht Tragbänder sondern es ist zwischen den Brüsten mit einem Bande eingeschnürt,

so dass diese unbedeckt sind. Gleich als er ausgegraben wurde, erkannte man in dem Torso die

Nymphe Kyrene, wie er denn auch in einem Tempel, der wahrschein-

lich der ihre war,3 zum Vorschein gekommen ist. Auf unsere Statuette

kann aber schon ihres Fundortes wegen diese Deutung nicht über-

tragen werden. Doch legt sie den Gedanken nahe an eine andere, ähn-

liche, von der Artemis unterschiedene und zugleich mit ihr verwandte

Gestalt der griechischen Sagenwelt: an Atalante.

Wie Kyrene, im Ursprünge von gleicher göttlichen Natur, ward

auch Atalante von ihrem anfangs der Artemis ebenbürtigen Range später

zu dem einer blossen Gefährtin der panhellenisch gewordenen Leto-

tochter herabgedrückt. Aber trotz ihres verwandten Wesens trennen

sie von der letzteren sozusagen von Haus aus gewisse Züge, die sich

ihrem Aufgehen in den Begriff der Artemis als demselben gleichsam

inadäquat entgegenstemmten und auch die verschiedene Gestaltung

der Heroine in der bildenden Kunst bedingten oder doch wenigstens

ermöglichten. Sie übt die gymnastischen Spiele, welchen Artemis ferne

steht: sie ringt mit Peleus und läuft mit ihren Freiern um die Wette.

Schon die alte Kunst kennt sie als Ringerin nackt oder nur mit einem

Schurze bekleidet. So könnte auch die Nacktheit der Brüste an un-

serem Figürchen nicht befremden. + Aehnlich sehen wir Atalante auf

etruskischen Urnen und diese verhalten sich hierin wohl kaum unab-

hängig von griechischen Vorbildern. Beide Brüste entblösst, in einem

nur bis an die Kniee reichenden gegürteten Chiton mit Tragbändern,

welche an ihrer Kreuzungsstelle durch phalerä-ähnliche Agraffen zu-

sammengehalten werden, tritt sie uns in Scenen der kalydonischen

Eberjagd entgegen.5 Schwerer ist es, ein völlig gesichertes Analogon für den Helm, den unsere Jägerin

auf dem Kopfe hat, beizubringen. Es wäre denn in dem Friese mit der Eberjagd vom Heroon von Trysa-

Gjölbaschi, auf welchem Atalante zweifellos mit einer eng der Schädelform sich anschmiegenden Kopf-

bedeckung erscheint.6 Ob diese aber als Helmkappe, wie an unserer Bronze, oder als phrygische Mütze,

wie sie eine solche öfter auf apulischen Vasenbildern trägt, zu nehmen ist, lässt der verwitterte Zustand

des Reliefs nicht deutlich unterscheiden; indessen scheint mir das erstere wahrscheinlicher. Behelmt

wäre sie allerdings auf einem capitolinischen Sarkophage, wenn die mit Oineus und Meleager vereinigte

1 Gardner, the types of greek coins, Taf. 12, 40. Catalogue of the greek coins, Thessaly to Aetolia, Taf. XXX, 3, 4, 5, 7.

Vergl. Imhoof-Blumer, monnaies grecques, S. 145. Auch an den kleinen Münzen Catalogue &c, Taf. 3o, 8 f., kann der Kopf

der Vorderseite nur die Aetolia bedeuten.

2 Smith & Porcher, history of the recent discoveries at Cyrene, Taf. 67, 2, danach die Abbildungen bei Studniczka,

Kyrene eine altgriechische Göttin, S. 171 und oben.

3 Studniczka, Kyrene, S. 169 f.

4 Vergl. die Beschreibung der Atalante bei dem jüngeren Philostrat, imag. 15, pag. i36 ed. Kayser: EoroXtai 5i äaOfj-n (jiv

Ojtsp Y°'vu' xp^mSa 8e toiv jtoSotv evrjTCiat xax a\ xstps; 1$ wjxov yu^mi Siä To IvEpyou; eW -rij; äaOrjto; Exsf h rapo'vas £uv£)(0|J.EV7]S,

TO 8e xaXXo; appEvtüTOv h cp-j<jEco; Sv äv!ar?]<jiv o xaipbs Im [iäXXov oOx Itpip-epov (3X£7coüar)5, ctXXi zai xSv ötpOaXjxcuv ßoXi; I? t7)V töjv

8pa>|i£V(OV kvvoiav zsiwiarfi.

5 Gori, Museum Etruscum, vol. 3, cl. 3, tav. 4. Inghirami, galleria omerica, vol. I, tav. io3. Museo Chiusino, vol.II, tav. 204.

Vergl. ferner den römischen Sarkophag in Lyon bei Miliin, voyage au midi de la France, Taf. 26, I; gallerie mythologique

103, 40.

" Benndorf, das Heroon von Gjölbaschi-Trysa, Jahrbuch, Bd. IX, vergl. S. 107, Taf. VII, B 2.

Robert von Schneider.

thronend über den Waffen der besiegten Gallier mit Speer und Schwert in den Händen, die Kausia auf

dem Haupte, erscheint.1

Die nächste Analogie mit unserer Bronze bietet aber ein in Kyrene gefundener Torso des britischen

Museums.2 Er gehörte einer Figur in derselben Schrittstellung und in der gleichen Bekleidung an. Nur

halten das Kleid nicht Tragbänder sondern es ist zwischen den Brüsten mit einem Bande eingeschnürt,

so dass diese unbedeckt sind. Gleich als er ausgegraben wurde, erkannte man in dem Torso die

Nymphe Kyrene, wie er denn auch in einem Tempel, der wahrschein-

lich der ihre war,3 zum Vorschein gekommen ist. Auf unsere Statuette

kann aber schon ihres Fundortes wegen diese Deutung nicht über-

tragen werden. Doch legt sie den Gedanken nahe an eine andere, ähn-

liche, von der Artemis unterschiedene und zugleich mit ihr verwandte

Gestalt der griechischen Sagenwelt: an Atalante.

Wie Kyrene, im Ursprünge von gleicher göttlichen Natur, ward

auch Atalante von ihrem anfangs der Artemis ebenbürtigen Range später

zu dem einer blossen Gefährtin der panhellenisch gewordenen Leto-

tochter herabgedrückt. Aber trotz ihres verwandten Wesens trennen

sie von der letzteren sozusagen von Haus aus gewisse Züge, die sich

ihrem Aufgehen in den Begriff der Artemis als demselben gleichsam

inadäquat entgegenstemmten und auch die verschiedene Gestaltung

der Heroine in der bildenden Kunst bedingten oder doch wenigstens

ermöglichten. Sie übt die gymnastischen Spiele, welchen Artemis ferne

steht: sie ringt mit Peleus und läuft mit ihren Freiern um die Wette.

Schon die alte Kunst kennt sie als Ringerin nackt oder nur mit einem

Schurze bekleidet. So könnte auch die Nacktheit der Brüste an un-

serem Figürchen nicht befremden. + Aehnlich sehen wir Atalante auf

etruskischen Urnen und diese verhalten sich hierin wohl kaum unab-

hängig von griechischen Vorbildern. Beide Brüste entblösst, in einem

nur bis an die Kniee reichenden gegürteten Chiton mit Tragbändern,

welche an ihrer Kreuzungsstelle durch phalerä-ähnliche Agraffen zu-

sammengehalten werden, tritt sie uns in Scenen der kalydonischen

Eberjagd entgegen.5 Schwerer ist es, ein völlig gesichertes Analogon für den Helm, den unsere Jägerin

auf dem Kopfe hat, beizubringen. Es wäre denn in dem Friese mit der Eberjagd vom Heroon von Trysa-

Gjölbaschi, auf welchem Atalante zweifellos mit einer eng der Schädelform sich anschmiegenden Kopf-

bedeckung erscheint.6 Ob diese aber als Helmkappe, wie an unserer Bronze, oder als phrygische Mütze,

wie sie eine solche öfter auf apulischen Vasenbildern trägt, zu nehmen ist, lässt der verwitterte Zustand

des Reliefs nicht deutlich unterscheiden; indessen scheint mir das erstere wahrscheinlicher. Behelmt

wäre sie allerdings auf einem capitolinischen Sarkophage, wenn die mit Oineus und Meleager vereinigte

1 Gardner, the types of greek coins, Taf. 12, 40. Catalogue of the greek coins, Thessaly to Aetolia, Taf. XXX, 3, 4, 5, 7.

Vergl. Imhoof-Blumer, monnaies grecques, S. 145. Auch an den kleinen Münzen Catalogue &c, Taf. 3o, 8 f., kann der Kopf

der Vorderseite nur die Aetolia bedeuten.

2 Smith & Porcher, history of the recent discoveries at Cyrene, Taf. 67, 2, danach die Abbildungen bei Studniczka,

Kyrene eine altgriechische Göttin, S. 171 und oben.

3 Studniczka, Kyrene, S. 169 f.

4 Vergl. die Beschreibung der Atalante bei dem jüngeren Philostrat, imag. 15, pag. i36 ed. Kayser: EoroXtai 5i äaOfj-n (jiv

Ojtsp Y°'vu' xp^mSa 8e toiv jtoSotv evrjTCiat xax a\ xstps; 1$ wjxov yu^mi Siä To IvEpyou; eW -rij; äaOrjto; Exsf h rapo'vas £uv£)(0|J.EV7]S,

TO 8e xaXXo; appEvtüTOv h cp-j<jEco; Sv äv!ar?]<jiv o xaipbs Im [iäXXov oOx Itpip-epov (3X£7coüar)5, ctXXi zai xSv ötpOaXjxcuv ßoXi; I? t7)V töjv

8pa>|i£V(OV kvvoiav zsiwiarfi.

5 Gori, Museum Etruscum, vol. 3, cl. 3, tav. 4. Inghirami, galleria omerica, vol. I, tav. io3. Museo Chiusino, vol.II, tav. 204.

Vergl. ferner den römischen Sarkophag in Lyon bei Miliin, voyage au midi de la France, Taf. 26, I; gallerie mythologique

103, 40.

" Benndorf, das Heroon von Gjölbaschi-Trysa, Jahrbuch, Bd. IX, vergl. S. 107, Taf. VII, B 2.