i68

Wendeln] liocheim.

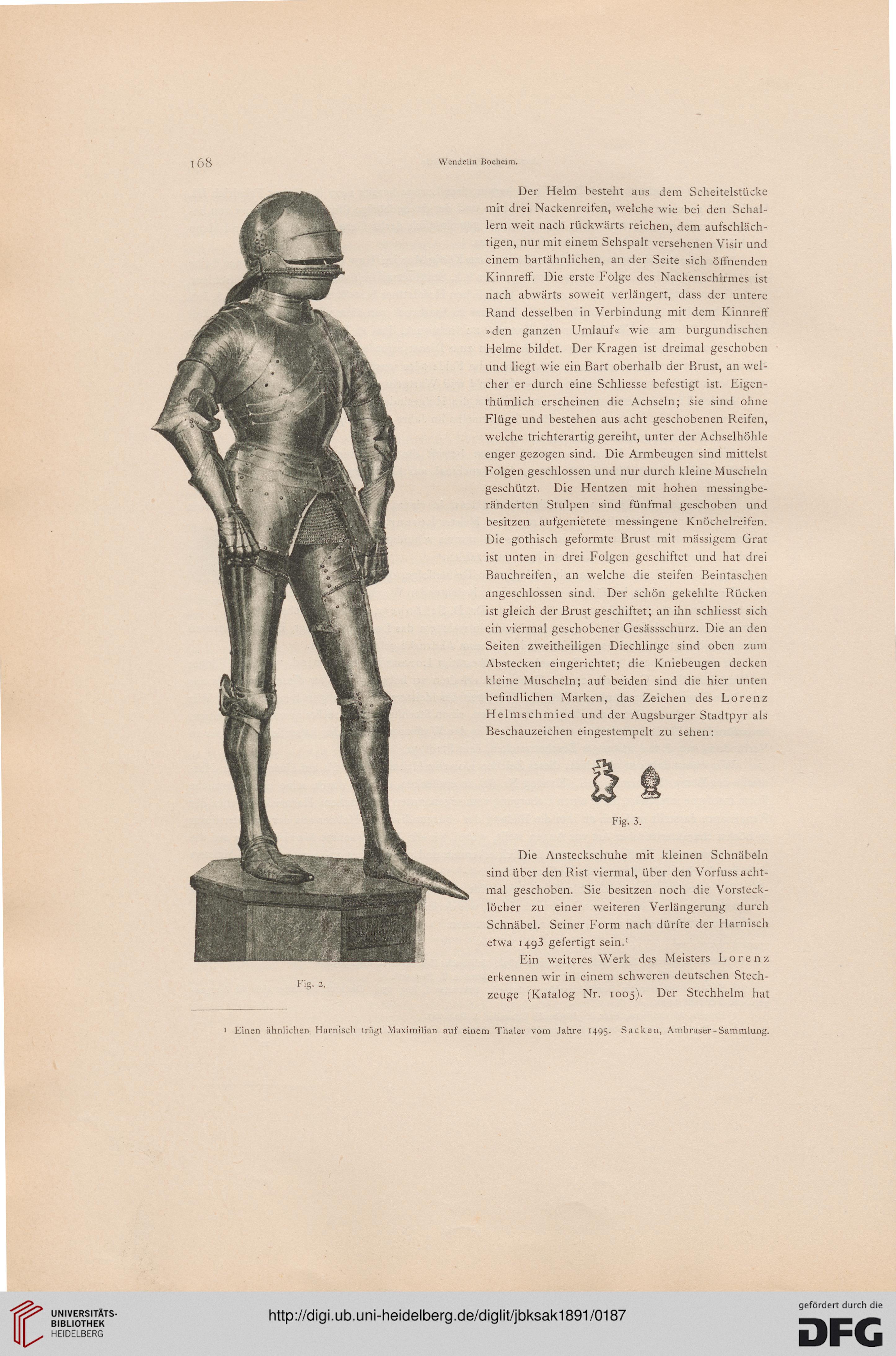

Der Helm besteht aus dem Seheitelstücke

mit drei Nackenreifen, welche wie bei den Schal-

lern weit nach rückwärts reichen, dem aufschläch-

tigen, nur mit einem Sehspalt versehenen Visir und

einem bartähnlichen, an der Seite sich öffnenden

Kinnreff. Die erste Folge des Nackenschirmes ist

nach abwärts soweit verlängert, dass der untere

Rand desselben in Verbindung mit dem Kinnreff

»den ganzen Umlauf« wie am burgundischen

Helme bildet. Der Kragen ist dreimal geschoben

und liegt wie ein Bart oberhalb der Brust, an wel-

cher er durch eine Schliesse befestigt ist. Eigen-

thümlich erscheinen die Achseln; sie sind ohne

Flüge und bestehen aus acht geschobenen Reifen,

welche trichterartig gereiht, unter der Achselhöhle

enger gezogen sind. Die Armbeugen sind mittelst

Folgen geschlossen und nur durch kleine Muscheln

geschützt. Die Hentzen mit hohen messingbe-

ränderten Stulpen sind fünfmal geschoben und

besitzen aufgenietete messingene Knöchelreifen.

Die gothisch geformte Brust mit mässigem Grat

ist unten in drei Folgen geschiftet und hat drei

Bauchreifen, an welche die steifen Beintaschen

angeschlossen sind. Der schön gekehlte Rücken

ist gleich der Brust geschiftet; an ihn schliesst sich

ein viermal geschobener Gesässschurz. Die an den

Seiten zweitheiligen Diechlinge sind oben zum

Abstecken eingerichtet; die Kniebeugen decken

kleine Muscheln; auf beiden sind die hier unten

befindlichen Marken, das Zeichen des Lorenz

Helmschmied und der Augsburger Stadtpyr als

Beschauzeichen eingestempelt zu sehen:

Fig. 2.

Hg. 3.

Die Ansteckschuhe mit kleinen Schnäbeln

sind über den Rist viermal, über den Vorfuss acht-

mal geschoben. Sie besitzen noch die Vorsteck-

löcher zu einer weiteren Verlängerung durch

Schnäbel. Seiner Form nach dürfte der Harnisch

etwa 1493 gefertigt sein.'

Ein weiteres Werk des Meisters Lorenz

erkennen wir in einem schweren deutschen Stech-

zeuge (Katalog Nr. 1005). Der Stechhelm hat

1 Einen ähnlichen Harnisch trügt Maximilian auf einem Thaler vom Jahre 1495. Sacken, Ambraser-Sammlung.

Wendeln] liocheim.

Der Helm besteht aus dem Seheitelstücke

mit drei Nackenreifen, welche wie bei den Schal-

lern weit nach rückwärts reichen, dem aufschläch-

tigen, nur mit einem Sehspalt versehenen Visir und

einem bartähnlichen, an der Seite sich öffnenden

Kinnreff. Die erste Folge des Nackenschirmes ist

nach abwärts soweit verlängert, dass der untere

Rand desselben in Verbindung mit dem Kinnreff

»den ganzen Umlauf« wie am burgundischen

Helme bildet. Der Kragen ist dreimal geschoben

und liegt wie ein Bart oberhalb der Brust, an wel-

cher er durch eine Schliesse befestigt ist. Eigen-

thümlich erscheinen die Achseln; sie sind ohne

Flüge und bestehen aus acht geschobenen Reifen,

welche trichterartig gereiht, unter der Achselhöhle

enger gezogen sind. Die Armbeugen sind mittelst

Folgen geschlossen und nur durch kleine Muscheln

geschützt. Die Hentzen mit hohen messingbe-

ränderten Stulpen sind fünfmal geschoben und

besitzen aufgenietete messingene Knöchelreifen.

Die gothisch geformte Brust mit mässigem Grat

ist unten in drei Folgen geschiftet und hat drei

Bauchreifen, an welche die steifen Beintaschen

angeschlossen sind. Der schön gekehlte Rücken

ist gleich der Brust geschiftet; an ihn schliesst sich

ein viermal geschobener Gesässschurz. Die an den

Seiten zweitheiligen Diechlinge sind oben zum

Abstecken eingerichtet; die Kniebeugen decken

kleine Muscheln; auf beiden sind die hier unten

befindlichen Marken, das Zeichen des Lorenz

Helmschmied und der Augsburger Stadtpyr als

Beschauzeichen eingestempelt zu sehen:

Fig. 2.

Hg. 3.

Die Ansteckschuhe mit kleinen Schnäbeln

sind über den Rist viermal, über den Vorfuss acht-

mal geschoben. Sie besitzen noch die Vorsteck-

löcher zu einer weiteren Verlängerung durch

Schnäbel. Seiner Form nach dürfte der Harnisch

etwa 1493 gefertigt sein.'

Ein weiteres Werk des Meisters Lorenz

erkennen wir in einem schweren deutschen Stech-

zeuge (Katalog Nr. 1005). Der Stechhelm hat

1 Einen ähnlichen Harnisch trügt Maximilian auf einem Thaler vom Jahre 1495. Sacken, Ambraser-Sammlung.