Augsburger Waffenschmiede.

179

Jungen nährend, dann ein Hund und eine Katze, das Ganze zwischen Weinranken dargestellt. Daneben

steht geschrieben: »auff dem kröpf 1517« und Dürer's Monogramm.

Die unterhalb stehende Skizze stellt den Oberrand eines Harnischrückens dar. Auf demselben er-

blickt man den Kampf eines nackten Mannes mit zwei Centauren, auf deren Rücken nackte Frauen-

gestalten sitzen. Auch diese Darstellung ist von Weinranken umrahmt. Aus einigen Strichen unterhalb

ergibt sich, dass in der Skizze ein geriffelter, sogenannter »Maximiliansharnisch« gedacht war. Eine

Beischrift lautet: »dz ist der ruck«. (E. 212.)

Das zweite Blatt, Nr. 50, stellt die oberste Folge eines Oberdiechlings vor.1 Darauf erblickt man

einen bejahrten Krieger im Brustbilde, von einem Lorbeerkranze umgeben, zu den Seiten phantasti-

sche Thiere, und zwar links einen Drachen, rechts einen Delphin. Daneben findet sich wieder das Mono-

gramm Dürer's und die Jahrzahl 1517. (E. 211.)2

Dass diese Entwürfe zusammengehören und sich auf einen Harnisch für Maximilian I. be-

ziehen, ist nahezu zweifellos. Eine bestimmte Hindeutung darauf gibt Blatt Nr. 274 der Albcrtina

mit dem Helmvisir, auf welchem friesartig die Kan-

nen mit den Lilien dargestellt sind. Es sind dies die

Symbole des von Alfons V. von Aragonien gestifteten

Ordens der Massigkeit, dessen Mitglied der Kaiser ge-

wesen war.

Erwägen wir ferner, dass ausser dem silbernen

Harnisch eine andere ähnliche Bestellung Maximilians

aus dem Jahre 1517 für seine eigene Person nicht be-

kannt ist, so bleibt uns keine andere Wahl, als die Blätter

für Entwürfe Dürer's zu dem genannten Rüstzeuge zu

halten. Die Wahl Konrad Peutinger's zur Vermitt-

lung lässt uns umsomehr vermuthen, dass der Kaiser zu

diesem Kunstwerke die Mithilfe Dürer's in Aussicht ge-

nommen hatte, der ja gerade in dieser Zeit in seinen

Diensten stand.

Aus den Entwürfen des Meisters ist die Technik,

Fig. 10.

in welcher die Decorationen ausgeführt werden sollten,

nicht zu entnehmen. Derartige feingetriebene Arbeit war zu jener Zeit noch nicht üblich, wohl aber

die Gravirung und Aetzung selbst in Silber; letztere Technik dürfte am ehesten zu vermuthen sein.

Damit sind die Nachrichten über den silbernen Harnisch Maximilian I. zu Ende; der Harnisch

selbst ist nicht mehr vorhanden; möglich, dass er in Händen Kolomans geblieben ist, und wahrschein-

lich, dass er später eingeschmolzen wurde.

Noch aus dem Jahre 1517 klingt eine Nachricht über eine Arbeit unseres Meisters für den kaiser-

lichen Hof zu uns. In dem Status des Absprechens zu Augsburg vom 4. September dieses Jahres er-

scheint nämlich folgende Post:

»Colman Helmschmied, plattner, ist man schuldig von wegen Onoferus Ellenpogen, tur-

hutter, für hämisch 26 gülden.«3

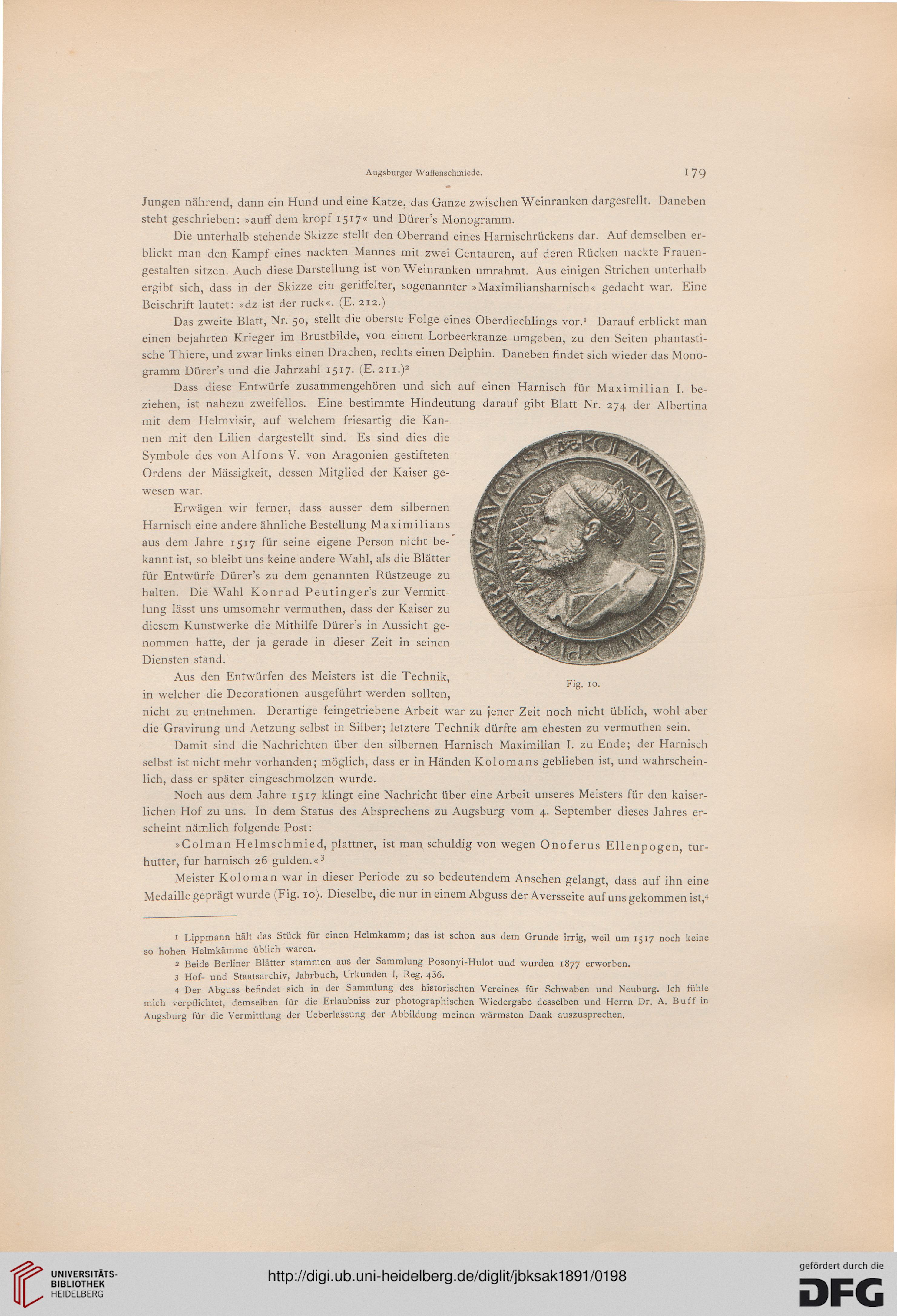

Meister Koloman war in dieser Periode zu so bedeutendem Ansehen gelangt, dass auf ihn eine

Medaille geprägt wurde (Fig. 10). Dieselbe, die nur in einem Abguss der Aversseite auf uns gekommen ist,*

1 Lippmann hält das Stück für einen Helmkamm; das ist schon aus dem Grunde irrig, weil um 1517 noch keine

so hohen Helmkämme üblich waren.

2 Beide Berliner Blätter stammen aus der Sammlung Posonyi-Hulot und wurden 1877 erworben.

3 Hof- und Staatsarchiv, Jahrbuch, Urkunden 1, Reg. 436.

4 Der Abguss befindet sich in der Sammlung des historischen Vereines für Schwaben und Neuburg. Ich fühle

mich verpflichtet, demselben für die Erlaubniss zur photographischen Wiedergabe desselben und Herrn Dr. A. Buff in

Augsburg für die Vermittlung der Ueberlassung der Abbildung meinen wärmsten Dank auszusprechen.

179

Jungen nährend, dann ein Hund und eine Katze, das Ganze zwischen Weinranken dargestellt. Daneben

steht geschrieben: »auff dem kröpf 1517« und Dürer's Monogramm.

Die unterhalb stehende Skizze stellt den Oberrand eines Harnischrückens dar. Auf demselben er-

blickt man den Kampf eines nackten Mannes mit zwei Centauren, auf deren Rücken nackte Frauen-

gestalten sitzen. Auch diese Darstellung ist von Weinranken umrahmt. Aus einigen Strichen unterhalb

ergibt sich, dass in der Skizze ein geriffelter, sogenannter »Maximiliansharnisch« gedacht war. Eine

Beischrift lautet: »dz ist der ruck«. (E. 212.)

Das zweite Blatt, Nr. 50, stellt die oberste Folge eines Oberdiechlings vor.1 Darauf erblickt man

einen bejahrten Krieger im Brustbilde, von einem Lorbeerkranze umgeben, zu den Seiten phantasti-

sche Thiere, und zwar links einen Drachen, rechts einen Delphin. Daneben findet sich wieder das Mono-

gramm Dürer's und die Jahrzahl 1517. (E. 211.)2

Dass diese Entwürfe zusammengehören und sich auf einen Harnisch für Maximilian I. be-

ziehen, ist nahezu zweifellos. Eine bestimmte Hindeutung darauf gibt Blatt Nr. 274 der Albcrtina

mit dem Helmvisir, auf welchem friesartig die Kan-

nen mit den Lilien dargestellt sind. Es sind dies die

Symbole des von Alfons V. von Aragonien gestifteten

Ordens der Massigkeit, dessen Mitglied der Kaiser ge-

wesen war.

Erwägen wir ferner, dass ausser dem silbernen

Harnisch eine andere ähnliche Bestellung Maximilians

aus dem Jahre 1517 für seine eigene Person nicht be-

kannt ist, so bleibt uns keine andere Wahl, als die Blätter

für Entwürfe Dürer's zu dem genannten Rüstzeuge zu

halten. Die Wahl Konrad Peutinger's zur Vermitt-

lung lässt uns umsomehr vermuthen, dass der Kaiser zu

diesem Kunstwerke die Mithilfe Dürer's in Aussicht ge-

nommen hatte, der ja gerade in dieser Zeit in seinen

Diensten stand.

Aus den Entwürfen des Meisters ist die Technik,

Fig. 10.

in welcher die Decorationen ausgeführt werden sollten,

nicht zu entnehmen. Derartige feingetriebene Arbeit war zu jener Zeit noch nicht üblich, wohl aber

die Gravirung und Aetzung selbst in Silber; letztere Technik dürfte am ehesten zu vermuthen sein.

Damit sind die Nachrichten über den silbernen Harnisch Maximilian I. zu Ende; der Harnisch

selbst ist nicht mehr vorhanden; möglich, dass er in Händen Kolomans geblieben ist, und wahrschein-

lich, dass er später eingeschmolzen wurde.

Noch aus dem Jahre 1517 klingt eine Nachricht über eine Arbeit unseres Meisters für den kaiser-

lichen Hof zu uns. In dem Status des Absprechens zu Augsburg vom 4. September dieses Jahres er-

scheint nämlich folgende Post:

»Colman Helmschmied, plattner, ist man schuldig von wegen Onoferus Ellenpogen, tur-

hutter, für hämisch 26 gülden.«3

Meister Koloman war in dieser Periode zu so bedeutendem Ansehen gelangt, dass auf ihn eine

Medaille geprägt wurde (Fig. 10). Dieselbe, die nur in einem Abguss der Aversseite auf uns gekommen ist,*

1 Lippmann hält das Stück für einen Helmkamm; das ist schon aus dem Grunde irrig, weil um 1517 noch keine

so hohen Helmkämme üblich waren.

2 Beide Berliner Blätter stammen aus der Sammlung Posonyi-Hulot und wurden 1877 erworben.

3 Hof- und Staatsarchiv, Jahrbuch, Urkunden 1, Reg. 436.

4 Der Abguss befindet sich in der Sammlung des historischen Vereines für Schwaben und Neuburg. Ich fühle

mich verpflichtet, demselben für die Erlaubniss zur photographischen Wiedergabe desselben und Herrn Dr. A. Buff in

Augsburg für die Vermittlung der Ueberlassung der Abbildung meinen wärmsten Dank auszusprechen.