Wendelin Boeheim.

der gegentheiligen Ansicht. Ein Blick auf das Bruststück, das noch kurz, mit seichtem Grat und mit

wagrecht laufendem Oberrande erscheint, belehrt uns, dass es nicht jünger sein kann als das von 1532,

welches sich auch bereits im Bilderinventare langgezogen und mit concavem Oberrande darstellt.

Es könnte nur sein, dass Desiderius, der in diesem Falle als Meister angenommen werden müsste,

auf frühere Formen zurückgegriffen hätte.

Derlei Fülle kommen vor; aber wir wissen

nicht, ob wir hier eine solche Annahme

wagen dürfen.

Im Bilderinventare erblicken wir die

Garnitur mit den Füllhörnern auf Blatt 37

und 38. Der in unserer Figur wiedergegebene

Helm findet sich auf Blatt 27. Er gehört

zweifellos ebenfalls zur Garnitur. Bemer-

kenswerth erscheint, dass die auf Blatt 37

dargestellte Brust, welche zum Landsknecht-

harnische gehört, bedeutend jüngere Formen

als jene auf Blatt 38 erkennen lässt. Möglich,

dass hier der Meister die neueste Form wählte,

während er bei dem Reiterharnisch den alten

Traditionen folgte.

Der Harnisch ist mit dem »Stadtpyr«

und dem »Helme mit Stern« als Zimier be-

zeichnet, somit um so sicherer Meister Kolo-

man Helmschmied zuzuschreiben, als der-

selbe, wie wir oben bemerkten, im Inventare

aus Simancas von 1560 als von diesem Meister

gefertigt angegeben wird.

In diesem Inventare sind die zur Gar-

nitur gehörigen Stücke verzeichnet; ob noch

alle derselben in der Armeria vorhanden sind,

ist dem Verfasser nicht bekannt.

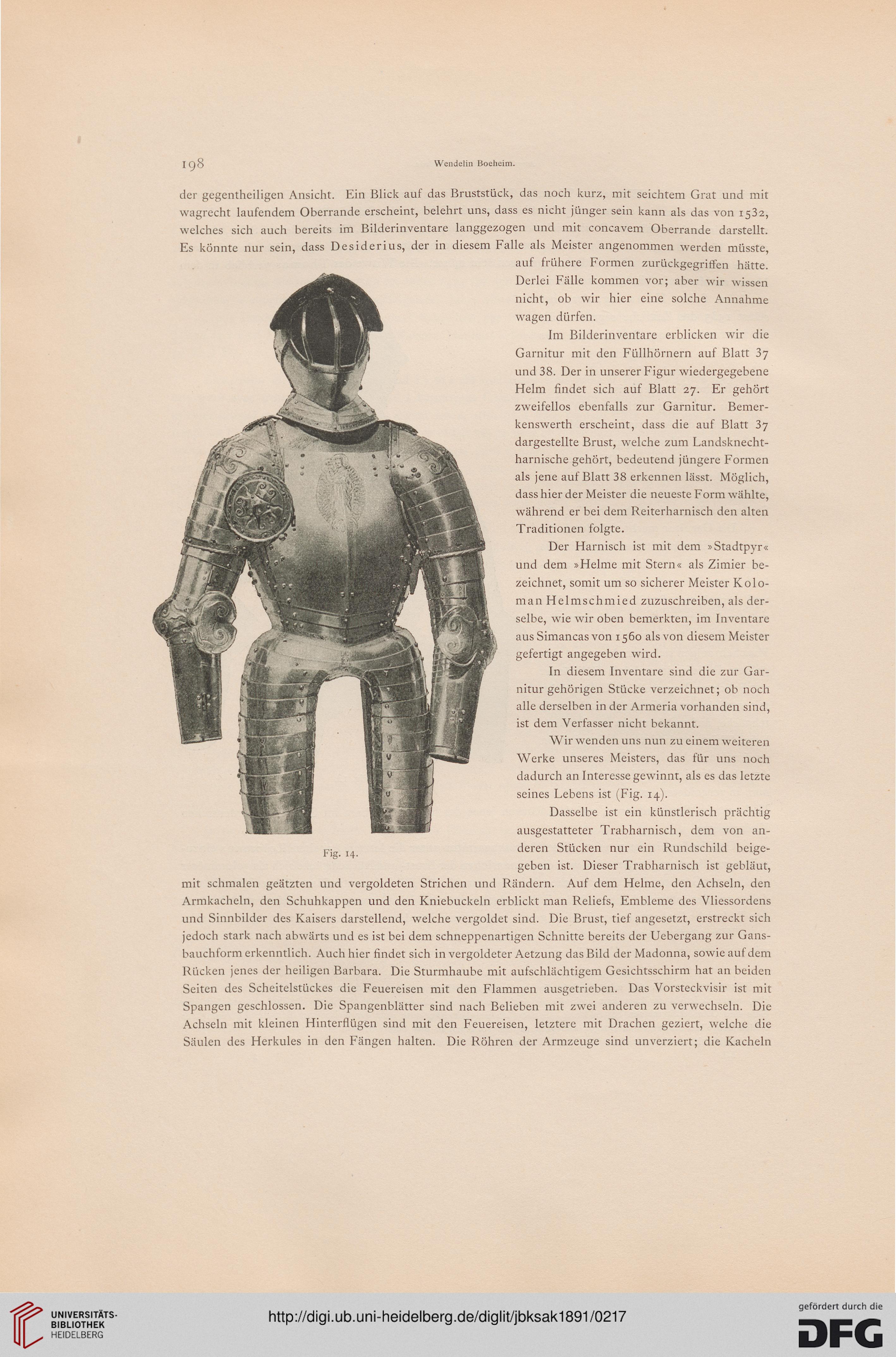

Wir wenden uns nun zu einem weiteren

Werke unseres Meisters, das für uns noch

dadurch an Interesse gewinnt, als es das letzte

seines Lebens ist (Fig. 14).

Dasselbe ist ein künstlerisch prächtig

ausgestatteter Trabharnisch, dem von an-

deren Stücken nur ein Rundschild beige-

geben ist. Dieser Trabharnisch ist gebläut,

mit schmalen geätzten und vergoldeten Strichen und Rändern. Auf dem Helme, den Achseln, den

Armkacheln, den Schuhkappen und den Kniebuckeln erblickt man Reliefs, Embleme des Vliessordens

und Sinnbilder des Kaisers darstellend, welche vergoldet sind. Die Brust, tief angesetzt, erstreckt sich

jedoch stark nach abwärts und es ist bei dem schneppenartigen Schnitte bereits der Uebergang zur Gans-

bauchform erkenntlich. Auch hier findet sich in vergoldeter Aetzung das Bild der Madonna, sowie auf dem

Rücken jenes der heiligen Barbara. Die Sturmhaube mit aufschlächtigem Gesichtsschirm hat an beiden

Seiten des Scheitelstückes die Feuereisen mit den Flammen ausgetrieben. Das Vorsteckvisir ist mit

Spangen geschlossen. Die Spangenblätter sind nach Belieben mit zwei anderen zu verwechseln. Die

Achseln mit kleinen Hinterflügen sind mit den Feuereisen, letztere mit Drachen geziert, welche die

Säulen des Herkules in den Fängen halten. Die Röhren der Armzeuge sind unverziert; die Kacheln

Fig. 14.

der gegentheiligen Ansicht. Ein Blick auf das Bruststück, das noch kurz, mit seichtem Grat und mit

wagrecht laufendem Oberrande erscheint, belehrt uns, dass es nicht jünger sein kann als das von 1532,

welches sich auch bereits im Bilderinventare langgezogen und mit concavem Oberrande darstellt.

Es könnte nur sein, dass Desiderius, der in diesem Falle als Meister angenommen werden müsste,

auf frühere Formen zurückgegriffen hätte.

Derlei Fülle kommen vor; aber wir wissen

nicht, ob wir hier eine solche Annahme

wagen dürfen.

Im Bilderinventare erblicken wir die

Garnitur mit den Füllhörnern auf Blatt 37

und 38. Der in unserer Figur wiedergegebene

Helm findet sich auf Blatt 27. Er gehört

zweifellos ebenfalls zur Garnitur. Bemer-

kenswerth erscheint, dass die auf Blatt 37

dargestellte Brust, welche zum Landsknecht-

harnische gehört, bedeutend jüngere Formen

als jene auf Blatt 38 erkennen lässt. Möglich,

dass hier der Meister die neueste Form wählte,

während er bei dem Reiterharnisch den alten

Traditionen folgte.

Der Harnisch ist mit dem »Stadtpyr«

und dem »Helme mit Stern« als Zimier be-

zeichnet, somit um so sicherer Meister Kolo-

man Helmschmied zuzuschreiben, als der-

selbe, wie wir oben bemerkten, im Inventare

aus Simancas von 1560 als von diesem Meister

gefertigt angegeben wird.

In diesem Inventare sind die zur Gar-

nitur gehörigen Stücke verzeichnet; ob noch

alle derselben in der Armeria vorhanden sind,

ist dem Verfasser nicht bekannt.

Wir wenden uns nun zu einem weiteren

Werke unseres Meisters, das für uns noch

dadurch an Interesse gewinnt, als es das letzte

seines Lebens ist (Fig. 14).

Dasselbe ist ein künstlerisch prächtig

ausgestatteter Trabharnisch, dem von an-

deren Stücken nur ein Rundschild beige-

geben ist. Dieser Trabharnisch ist gebläut,

mit schmalen geätzten und vergoldeten Strichen und Rändern. Auf dem Helme, den Achseln, den

Armkacheln, den Schuhkappen und den Kniebuckeln erblickt man Reliefs, Embleme des Vliessordens

und Sinnbilder des Kaisers darstellend, welche vergoldet sind. Die Brust, tief angesetzt, erstreckt sich

jedoch stark nach abwärts und es ist bei dem schneppenartigen Schnitte bereits der Uebergang zur Gans-

bauchform erkenntlich. Auch hier findet sich in vergoldeter Aetzung das Bild der Madonna, sowie auf dem

Rücken jenes der heiligen Barbara. Die Sturmhaube mit aufschlächtigem Gesichtsschirm hat an beiden

Seiten des Scheitelstückes die Feuereisen mit den Flammen ausgetrieben. Das Vorsteckvisir ist mit

Spangen geschlossen. Die Spangenblätter sind nach Belieben mit zwei anderen zu verwechseln. Die

Achseln mit kleinen Hinterflügen sind mit den Feuereisen, letztere mit Drachen geziert, welche die

Säulen des Herkules in den Fängen halten. Die Röhren der Armzeuge sind unverziert; die Kacheln

Fig. 14.