Die Landschaften der Gemälde-Galerie.

239

Reizvoll wirkt die kleine, liebliche Perspective auf einem andern Bilde des Meisters, »Christus von

Maria beweint«,' durch die coloristische Feinheit, mit welcher das im Bilde vorherrschende Grau und

Blau ausklingt. Auch im Bilde »Venus und Adonis«2 sprechen sich vornehmlich coloristische Tiefe

und selbstbewusste Mache aus. Die Landschaft, der neben den lebensgrossen Figuren nur wenig Raum

gegeben ist, stellt eine wilde Waldgegend vor, in deren Lichtung man über das Bett eines Wildbaches

hinwegblickt. Sehr schön zur Geltung gelangt die Landschaft auf dem Bilde des Agostino Carracci,-'

darstellend die Stigmatisation des heiligen Franciscus von Assisi. Rechts sieht man den Ausgang eines

mächtigen alten Waldes, links einen steil ansteigenden Fels, an dessen Fusse der Ordensbruder des

Heiligen, der sogenannte Zeuge, schläft. Im Hintergrunde erheben sich felsige, basaltartig geformte

Berge. Der obere Theil des landschaftlichen Grundes wird durch die Erscheinung des Kreuzes und

die dasselbe umgebende Glorie verdeckt. Süssliche Retouchen haben leider den Originalton* der

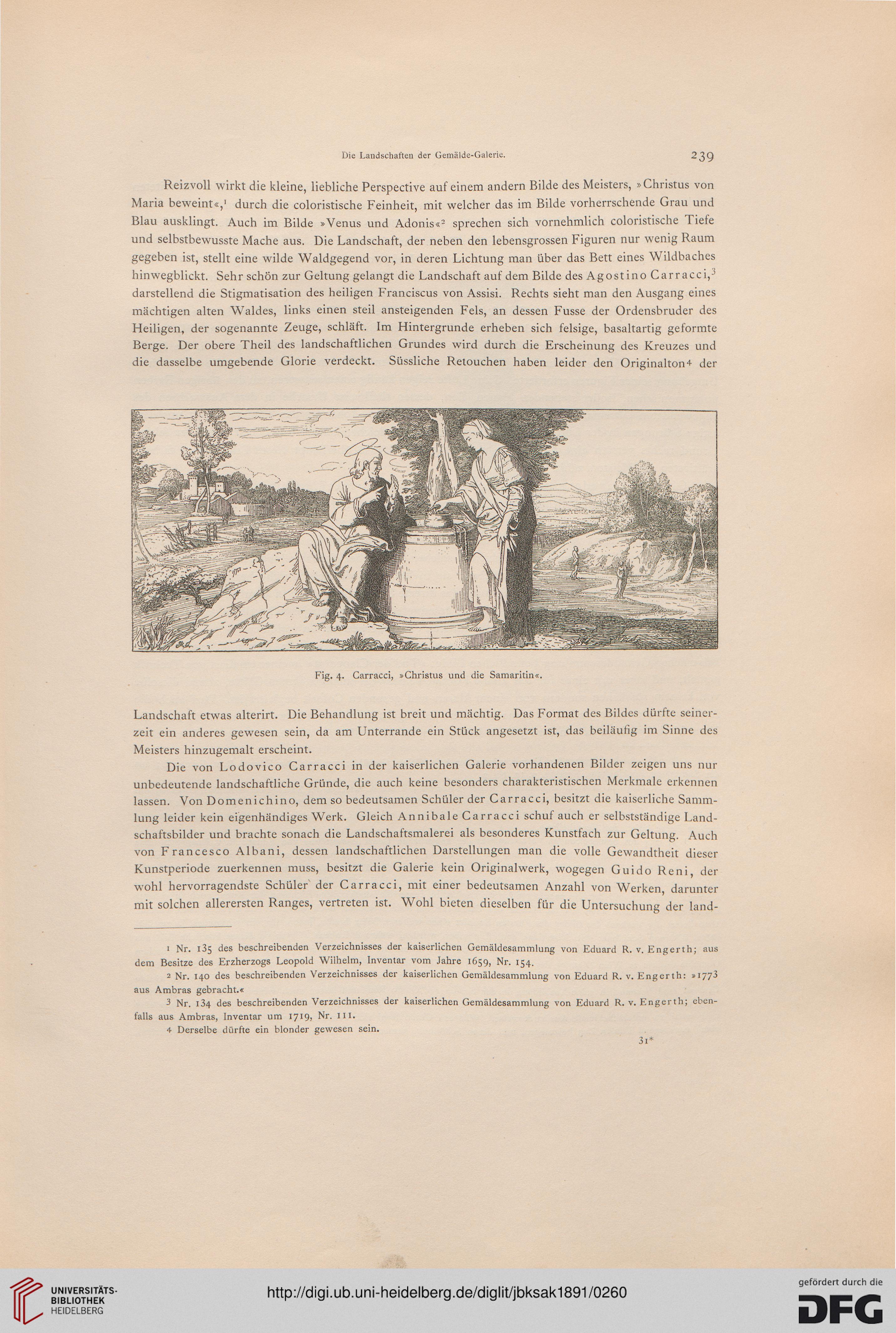

Fig. 4. Carracci, »Christus und die Samaritin«.

Landschaft etwas alterirt. Die Behandlung ist breit und mächtig. Das Format des Bildes dürfte seiner-

zeit ein anderes gewesen sein, da am Unterrande ein Stück angesetzt ist, das beiläufig im Sinne des

Meisters hinzugemalt erscheint.

Die von Lodovico Carracci in der kaiserlichen Galerie vorhandenen Bilder zeigen uns nur

unbedeutende landschaftliche Gründe, die auch keine besonders charakteristischen Merkmale erkennen

lassen. Von Domenichino, dem so bedeutsamen Schüler der Carracci, besitzt die kaiserliche Samm-

lung leider kein eigenhändiges Werk. Gleich Annibale Carracci schuf auch er selbstständige Land-

schaftsbilder und brachte sonach die Landschaftsmalerei als besonderes Kunstfach zur Geltung. Auch

von Francesco Albani, dessen landschaftlichen Darstellungen man die volle Gewandtheit dieser

Kunstperiode zuerkennen muss, besitzt die Galerie kein Originalwerk, wogegen Guido Reni, der

wohl hervorragendste Schüler der Carracci, mit einer bedeutsamen Anzahl von Werken, darunter

mit solchen allerersten Ranges, vertreten ist. Wohl bieten dieselben für die Untersuchung der land-

1 Nr. l35 des beschreibenden Verzeichnisses der kaiserlichen Gemäldesammlung von Eduard R. v. Engerth; aus

dem Besitze des Erzherzogs Leopold Wilhelm, Inventar vom Jahre 1659, Nr. 154.

2 Nr. 140 des beschreibenden Verzeichnisses der kaiserlichen Gemäldesammlung von Eduard R. v. Engerth: »1773

aus Ambras gebracht.«

3 Nr. 134 des beschreibenden Verzeichnisses der kaiserlichen Gemäldesammlung von Eduard R. v. Engerth; eben-

falls aus Ambras, Inventar um 1719, Nr. III.

4 Derselbe dürfte ein blonder gewesen sein.

3i*

239

Reizvoll wirkt die kleine, liebliche Perspective auf einem andern Bilde des Meisters, »Christus von

Maria beweint«,' durch die coloristische Feinheit, mit welcher das im Bilde vorherrschende Grau und

Blau ausklingt. Auch im Bilde »Venus und Adonis«2 sprechen sich vornehmlich coloristische Tiefe

und selbstbewusste Mache aus. Die Landschaft, der neben den lebensgrossen Figuren nur wenig Raum

gegeben ist, stellt eine wilde Waldgegend vor, in deren Lichtung man über das Bett eines Wildbaches

hinwegblickt. Sehr schön zur Geltung gelangt die Landschaft auf dem Bilde des Agostino Carracci,-'

darstellend die Stigmatisation des heiligen Franciscus von Assisi. Rechts sieht man den Ausgang eines

mächtigen alten Waldes, links einen steil ansteigenden Fels, an dessen Fusse der Ordensbruder des

Heiligen, der sogenannte Zeuge, schläft. Im Hintergrunde erheben sich felsige, basaltartig geformte

Berge. Der obere Theil des landschaftlichen Grundes wird durch die Erscheinung des Kreuzes und

die dasselbe umgebende Glorie verdeckt. Süssliche Retouchen haben leider den Originalton* der

Fig. 4. Carracci, »Christus und die Samaritin«.

Landschaft etwas alterirt. Die Behandlung ist breit und mächtig. Das Format des Bildes dürfte seiner-

zeit ein anderes gewesen sein, da am Unterrande ein Stück angesetzt ist, das beiläufig im Sinne des

Meisters hinzugemalt erscheint.

Die von Lodovico Carracci in der kaiserlichen Galerie vorhandenen Bilder zeigen uns nur

unbedeutende landschaftliche Gründe, die auch keine besonders charakteristischen Merkmale erkennen

lassen. Von Domenichino, dem so bedeutsamen Schüler der Carracci, besitzt die kaiserliche Samm-

lung leider kein eigenhändiges Werk. Gleich Annibale Carracci schuf auch er selbstständige Land-

schaftsbilder und brachte sonach die Landschaftsmalerei als besonderes Kunstfach zur Geltung. Auch

von Francesco Albani, dessen landschaftlichen Darstellungen man die volle Gewandtheit dieser

Kunstperiode zuerkennen muss, besitzt die Galerie kein Originalwerk, wogegen Guido Reni, der

wohl hervorragendste Schüler der Carracci, mit einer bedeutsamen Anzahl von Werken, darunter

mit solchen allerersten Ranges, vertreten ist. Wohl bieten dieselben für die Untersuchung der land-

1 Nr. l35 des beschreibenden Verzeichnisses der kaiserlichen Gemäldesammlung von Eduard R. v. Engerth; aus

dem Besitze des Erzherzogs Leopold Wilhelm, Inventar vom Jahre 1659, Nr. 154.

2 Nr. 140 des beschreibenden Verzeichnisses der kaiserlichen Gemäldesammlung von Eduard R. v. Engerth: »1773

aus Ambras gebracht.«

3 Nr. 134 des beschreibenden Verzeichnisses der kaiserlichen Gemäldesammlung von Eduard R. v. Engerth; eben-

falls aus Ambras, Inventar um 1719, Nr. III.

4 Derselbe dürfte ein blonder gewesen sein.

3i*