Die Landschaften der Gemälde-Galerie.

24I

kundgibt. Die sich über dem Hügel emporthürmenden Wolkengebilde sind der Natur abgelauscht und

ebenso fein beobachtet erscheint der hohe Standort der Höhle der Heiligen, zu welchem Zwecke der

Horizont durch die näheren Terrains überschnitten ist. Die zwei anderen Bilder dieses Malers, ein

heiliger Hieronymus und die bereits oben genannte Darstellung: »Der Tod der Cleopatra«, ähnlich der

»Susanna« Empoli's genrehaft erfasst, zeigen nur

dunkle Gründe.

Zu den späteren Erben der Guido Reni-

schen Anschauung und Malweise gehört der bis ins

18. Jahrhundert herein schaffende »Vielmaler«

Marcantonio Franceschini. Sowie seine Fi-

guren methodisch und kühl in der Auffassung sind,

so tragen auch die landschaftlichen Gründe nur

mehr einen decorativen Charakter zur Schau. Die

Geschicklichkeit ist bereits über die Empfindung

und reine Naturanschauung Herr geworden, das

Eklektikerthum ist zur Schablone gediehen und

mit dieser erlischt die rein seelische Arbeit, aus der

uns jederzeit der wonnige Duft wahrer Kunst ent-

gegenströmt. Unter den drei in der kaiserlichen

Sammlung vorhandenen Bildern von seiner Hand

ist eine büssende Magdalena,1 welche einen um-

fassenderen landschaftlichen Hintergrund zeigt. Es

ist eine hübsch gedachte freundliche Waldland-

schaft, so nichtssagend als akademisch gemalt. Auf

einem andern Bilde, darstellend »Die Caritas«,2 ist

der landschaftliche Hintergrund nicht von der Hand

Franceschini's sondern von der seines Schwa-

gers und Mitarbeiters Luigi Qua ini, dessen Mit-

hilfe sich auch auf anderes Beiwerk und selbst auf

die Figuren ausdehnte.

Zu den Bildern unserer Sammlung aus der

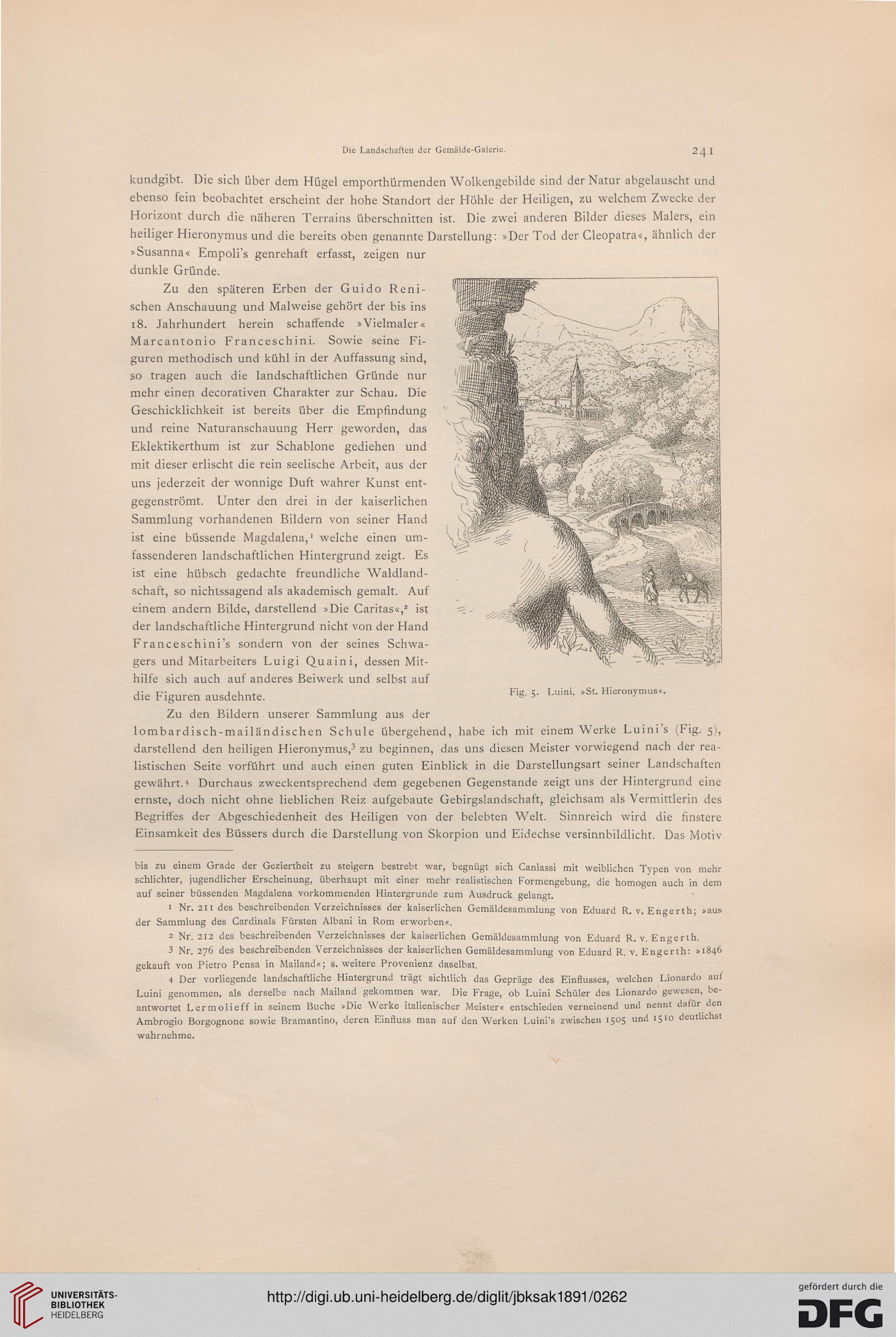

lombardisch-mailändischen Schule übergehend, habe ich mit einem Werke Luini's (Fig. 5),

darstellend den heiligen Hieronymus,3 zu beginnen, das uns diesen Meister vorwiegend nach der rea-

listischen Seite vorführt und auch einen guten Einblick in die Darstellungsart seiner Landschaften

gewährt.* Durchaus zweckentsprechend dem gegebenen Gegenstande zeigt uns der Hintergrund eine

ernste, doch nicht ohne lieblichen Reiz aufgebaute Gebirgslandschaft, gleichsam als Vermittlerin des

Begriffes der Abgeschiedenheit des Heiligen von der belebten Welt. Sinnreich wird die finstere

Einsamkeit des Büssers durch die Darstellung von Skorpion und Eidechse versinnbildlicht. Das Motiv

Fig. 5. Luini, »St. Hieronymus«.

bis zu einem Grade der Geziertheit zu steigern bestrebt war, begnügt sich Canlassi mit weiblichen Typen von mehr

schlichter, jugendlicher Erscheinung, überhaupt mit einer mehr realistischen Formengebung, die homogen auch in dem

auf seiner büssenden Magdalena vorkommenden Hintergrunde zum Ausdruck gelangt.

1 Nr. 211 des beschreibenden Verzeichnisses der kaiserlichen Gemäldesammlung von Eduard R. v. Engerth; »aus

der Sammlung des Cardinais Fürsten Albani in Rom erworben«.

2 Nr. 212 des beschreibenden Verzeichnisses der kaiserlichen Gemäldesammlung von Eduard R. v. Engerth.

3 Nr. 276 des beschreibenden Verzeichnisses der kaiserlichen Gemäldesammlung von Eduard R. v. Engerth: »1846

gekauft von Pietro Pensa in Mailand«; s. weitere Provenienz daselbst.

4 Der vorliegende landschaftliche Hintergrund trägt sichtlich das Gepräge des Einflusses, welchen Lionardo aut

Luini genommen, als derselbe nach Mailand gekommen war. Die Frage, ob Luini Schüler des Lionardo gewesen, be-

antwortet Lermolieff in seinem Buche »Die Werke italienischer Meister« entschieden verneinend und nennt dafür den

Ambrogio Borgognone sowie Bramantino, deren Einfluss man auf den Werken Luini's zwischen 1505 und 1510 deutlichst

wahrnehme.

24I

kundgibt. Die sich über dem Hügel emporthürmenden Wolkengebilde sind der Natur abgelauscht und

ebenso fein beobachtet erscheint der hohe Standort der Höhle der Heiligen, zu welchem Zwecke der

Horizont durch die näheren Terrains überschnitten ist. Die zwei anderen Bilder dieses Malers, ein

heiliger Hieronymus und die bereits oben genannte Darstellung: »Der Tod der Cleopatra«, ähnlich der

»Susanna« Empoli's genrehaft erfasst, zeigen nur

dunkle Gründe.

Zu den späteren Erben der Guido Reni-

schen Anschauung und Malweise gehört der bis ins

18. Jahrhundert herein schaffende »Vielmaler«

Marcantonio Franceschini. Sowie seine Fi-

guren methodisch und kühl in der Auffassung sind,

so tragen auch die landschaftlichen Gründe nur

mehr einen decorativen Charakter zur Schau. Die

Geschicklichkeit ist bereits über die Empfindung

und reine Naturanschauung Herr geworden, das

Eklektikerthum ist zur Schablone gediehen und

mit dieser erlischt die rein seelische Arbeit, aus der

uns jederzeit der wonnige Duft wahrer Kunst ent-

gegenströmt. Unter den drei in der kaiserlichen

Sammlung vorhandenen Bildern von seiner Hand

ist eine büssende Magdalena,1 welche einen um-

fassenderen landschaftlichen Hintergrund zeigt. Es

ist eine hübsch gedachte freundliche Waldland-

schaft, so nichtssagend als akademisch gemalt. Auf

einem andern Bilde, darstellend »Die Caritas«,2 ist

der landschaftliche Hintergrund nicht von der Hand

Franceschini's sondern von der seines Schwa-

gers und Mitarbeiters Luigi Qua ini, dessen Mit-

hilfe sich auch auf anderes Beiwerk und selbst auf

die Figuren ausdehnte.

Zu den Bildern unserer Sammlung aus der

lombardisch-mailändischen Schule übergehend, habe ich mit einem Werke Luini's (Fig. 5),

darstellend den heiligen Hieronymus,3 zu beginnen, das uns diesen Meister vorwiegend nach der rea-

listischen Seite vorführt und auch einen guten Einblick in die Darstellungsart seiner Landschaften

gewährt.* Durchaus zweckentsprechend dem gegebenen Gegenstande zeigt uns der Hintergrund eine

ernste, doch nicht ohne lieblichen Reiz aufgebaute Gebirgslandschaft, gleichsam als Vermittlerin des

Begriffes der Abgeschiedenheit des Heiligen von der belebten Welt. Sinnreich wird die finstere

Einsamkeit des Büssers durch die Darstellung von Skorpion und Eidechse versinnbildlicht. Das Motiv

Fig. 5. Luini, »St. Hieronymus«.

bis zu einem Grade der Geziertheit zu steigern bestrebt war, begnügt sich Canlassi mit weiblichen Typen von mehr

schlichter, jugendlicher Erscheinung, überhaupt mit einer mehr realistischen Formengebung, die homogen auch in dem

auf seiner büssenden Magdalena vorkommenden Hintergrunde zum Ausdruck gelangt.

1 Nr. 211 des beschreibenden Verzeichnisses der kaiserlichen Gemäldesammlung von Eduard R. v. Engerth; »aus

der Sammlung des Cardinais Fürsten Albani in Rom erworben«.

2 Nr. 212 des beschreibenden Verzeichnisses der kaiserlichen Gemäldesammlung von Eduard R. v. Engerth.

3 Nr. 276 des beschreibenden Verzeichnisses der kaiserlichen Gemäldesammlung von Eduard R. v. Engerth: »1846

gekauft von Pietro Pensa in Mailand«; s. weitere Provenienz daselbst.

4 Der vorliegende landschaftliche Hintergrund trägt sichtlich das Gepräge des Einflusses, welchen Lionardo aut

Luini genommen, als derselbe nach Mailand gekommen war. Die Frage, ob Luini Schüler des Lionardo gewesen, be-

antwortet Lermolieff in seinem Buche »Die Werke italienischer Meister« entschieden verneinend und nennt dafür den

Ambrogio Borgognone sowie Bramantino, deren Einfluss man auf den Werken Luini's zwischen 1505 und 1510 deutlichst

wahrnehme.