282

Friedrich Freiherr von Hess-I>i!ler.

blau, Gold) Schachbrettgrund, auf dem ein silberner Schild mit drei rothen Mauerankern ruht. Diesen

überragt ein goldener, gekrönter Spangenhelm mit Helmzier und flatternden Helmdecken. Den Schild

umgibt ein goldener Strick, an dem, durch ein Antoniuskreuz oder »tau« (t) mit ihm verbunden, eine

goldene Glocke hängt (vergl. Fig. 3). Am häufigsten jedoch ist der innere Raum der Buchstaben mit

jenem schlanken, dünnschäftigen gothischen Rankwerk ausgefüllt, welches im nördlichen Europa vom

XIII.—XV. Jahrhundert als Initialschmuck gebräuchlich war. Auch Thier- und Menschengestalten

kommen an dieser Stelle vor; darunter, eine Eigentümlichkeit dieses Manuscriptes, Falken, welche

Wappenschilde tragen (Blatt 53 und 73).

Auf Blatt 67 hält ein knieender Engel den Schild, der wie die von den Falken getragenen drei

rothe Maueranker in Silber zeigt.

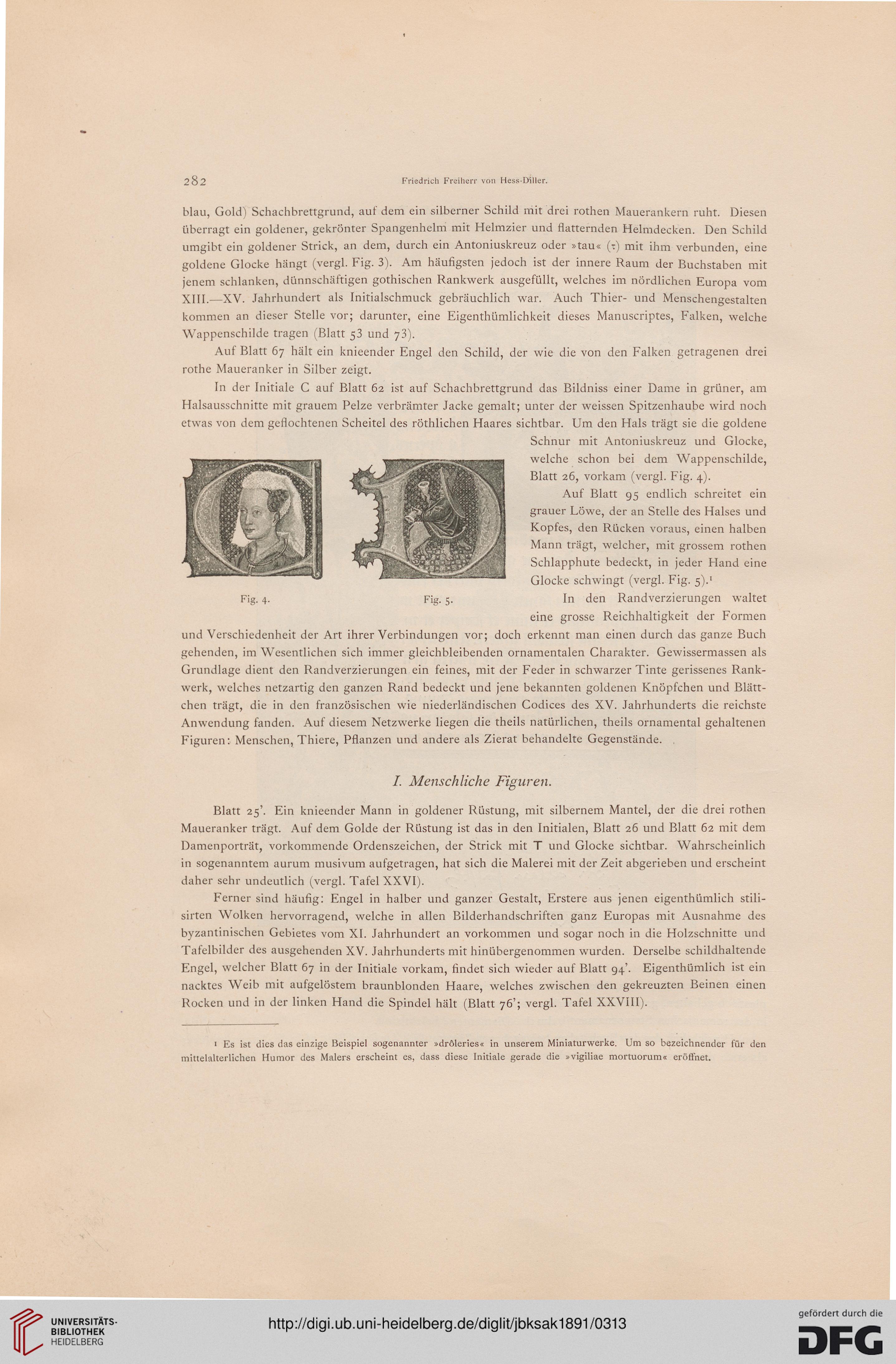

In der Initiale C auf Blatt 62 ist auf Schachbrettgrund das Bildniss einer Dame in grüner, am

Halsausschnitte mit grauem Pelze verbrämter Jacke gemalt; unter der weissen Spitzenhaube wird noch

etwas von dem geflochtenen Scheitel des röthlichen Haares sichtbar. Um den Hals trägt sie die goldene

Schnur mit Antoniuskreuz und Glocke,

welche schon bei dem Wappenschilde,

Blatt 26, vorkam (vergl. Fig. 4).

Auf Blatt 95 endlich schreitet ein

grauer Löwe, der an Stelle des Halses und

Kopfes, den Rücken voraus, einen halben

Mann trägt, welcher, mit grossem rothen

Schlapphute bedeckt, in jeder Hand eine

Glocke schwingt (vergl. Fig. 5).1

Fig. 4. Fig. 5. In den Randverzierungen waltet

eine grosse Reichhaltigkeit der Formen

und Verschiedenheit der Art ihrer Verbindungen vor; doch erkennt man einen durch das ganze Buch

gehenden, im Wesentlichen sich immer gleichbleibenden ornamentalen Charakter. Gewissermassen als

Grundlage dient den Randverzierungen ein feines, mit der Feder in schwarzer Tinte gerissenes Rank-

werk, welches netzartig den ganzen Rand bedeckt und jene bekannten goldenen Knöpfchen und Blätt-

chen trägt, die in den französischen wie niederländischen Codices des XV. Jahrhunderts die reichste

Anwendung fanden. Auf diesem Netzwerke liegen die theils natürlichen, theils ornamental gehaltenen

Figuren: Menschen, Thiere, Pflanzen und andere als Zierat behandelte Gegenstände. .

/. Menschliche Figuren.

Blatt 25'. Ein knieender Mann in goldener Rüstung, mit silbernem Mantel, der die drei rothen

Maueranker trägt. Auf dem Golde der Rüstung ist das in den Initialen, Blatt 26 und Blatt 62 mit dem

Damenporträt, vorkommende Ordenszeichen, der Strick mit T und Glocke sichtbar. Wahrscheinlich

in sogenanntem aurum musivum aufgetragen, hat sich die Malerei mit der Zeit abgerieben und erscheint

daher sehr undeutlich (vergl. Tafel XXVI).

Ferner sind häufig: Engel in halber und ganzer Gestalt, Erstere aus jenen eigenthümlich stili-

sirten Wolken hervorragend, welche in allen Bilderhandschriften ganz Europas mit Ausnahme des

byzantinischen Gebietes vom XI. Jahrhundert an vorkommen und sogar noch in die Holzschnitte und

Tafelbilder des ausgehenden XV. Jahrhunderts mit hinübergenommen wurden. Derselbe schildhaltende

Engel, welcher Blatt 67 in der Initiale vorkam, findet sich wieder auf Blatt 94'. Eigenthümlich ist ein

nacktes Weib mit aufgelöstem braunblonden Haare, welches zwischen den gekreuzten Beinen einen

Rocken und in der linken Hand die Spindel hält (Blatt 76'; vergl. Tafel XXVIII).

1 Es ist dies das einzige Beispiel sogenannter »dröleries« in unserem Miniaturwerke. Um so bezeichnender für den

mittelalterlichen Humor des Malers erscheint es, dass diese Initiale gerade die »vigiliae mortuorum« eröffnet.

Friedrich Freiherr von Hess-I>i!ler.

blau, Gold) Schachbrettgrund, auf dem ein silberner Schild mit drei rothen Mauerankern ruht. Diesen

überragt ein goldener, gekrönter Spangenhelm mit Helmzier und flatternden Helmdecken. Den Schild

umgibt ein goldener Strick, an dem, durch ein Antoniuskreuz oder »tau« (t) mit ihm verbunden, eine

goldene Glocke hängt (vergl. Fig. 3). Am häufigsten jedoch ist der innere Raum der Buchstaben mit

jenem schlanken, dünnschäftigen gothischen Rankwerk ausgefüllt, welches im nördlichen Europa vom

XIII.—XV. Jahrhundert als Initialschmuck gebräuchlich war. Auch Thier- und Menschengestalten

kommen an dieser Stelle vor; darunter, eine Eigentümlichkeit dieses Manuscriptes, Falken, welche

Wappenschilde tragen (Blatt 53 und 73).

Auf Blatt 67 hält ein knieender Engel den Schild, der wie die von den Falken getragenen drei

rothe Maueranker in Silber zeigt.

In der Initiale C auf Blatt 62 ist auf Schachbrettgrund das Bildniss einer Dame in grüner, am

Halsausschnitte mit grauem Pelze verbrämter Jacke gemalt; unter der weissen Spitzenhaube wird noch

etwas von dem geflochtenen Scheitel des röthlichen Haares sichtbar. Um den Hals trägt sie die goldene

Schnur mit Antoniuskreuz und Glocke,

welche schon bei dem Wappenschilde,

Blatt 26, vorkam (vergl. Fig. 4).

Auf Blatt 95 endlich schreitet ein

grauer Löwe, der an Stelle des Halses und

Kopfes, den Rücken voraus, einen halben

Mann trägt, welcher, mit grossem rothen

Schlapphute bedeckt, in jeder Hand eine

Glocke schwingt (vergl. Fig. 5).1

Fig. 4. Fig. 5. In den Randverzierungen waltet

eine grosse Reichhaltigkeit der Formen

und Verschiedenheit der Art ihrer Verbindungen vor; doch erkennt man einen durch das ganze Buch

gehenden, im Wesentlichen sich immer gleichbleibenden ornamentalen Charakter. Gewissermassen als

Grundlage dient den Randverzierungen ein feines, mit der Feder in schwarzer Tinte gerissenes Rank-

werk, welches netzartig den ganzen Rand bedeckt und jene bekannten goldenen Knöpfchen und Blätt-

chen trägt, die in den französischen wie niederländischen Codices des XV. Jahrhunderts die reichste

Anwendung fanden. Auf diesem Netzwerke liegen die theils natürlichen, theils ornamental gehaltenen

Figuren: Menschen, Thiere, Pflanzen und andere als Zierat behandelte Gegenstände. .

/. Menschliche Figuren.

Blatt 25'. Ein knieender Mann in goldener Rüstung, mit silbernem Mantel, der die drei rothen

Maueranker trägt. Auf dem Golde der Rüstung ist das in den Initialen, Blatt 26 und Blatt 62 mit dem

Damenporträt, vorkommende Ordenszeichen, der Strick mit T und Glocke sichtbar. Wahrscheinlich

in sogenanntem aurum musivum aufgetragen, hat sich die Malerei mit der Zeit abgerieben und erscheint

daher sehr undeutlich (vergl. Tafel XXVI).

Ferner sind häufig: Engel in halber und ganzer Gestalt, Erstere aus jenen eigenthümlich stili-

sirten Wolken hervorragend, welche in allen Bilderhandschriften ganz Europas mit Ausnahme des

byzantinischen Gebietes vom XI. Jahrhundert an vorkommen und sogar noch in die Holzschnitte und

Tafelbilder des ausgehenden XV. Jahrhunderts mit hinübergenommen wurden. Derselbe schildhaltende

Engel, welcher Blatt 67 in der Initiale vorkam, findet sich wieder auf Blatt 94'. Eigenthümlich ist ein

nacktes Weib mit aufgelöstem braunblonden Haare, welches zwischen den gekreuzten Beinen einen

Rocken und in der linken Hand die Spindel hält (Blatt 76'; vergl. Tafel XXVIII).

1 Es ist dies das einzige Beispiel sogenannter »dröleries« in unserem Miniaturwerke. Um so bezeichnender für den

mittelalterlichen Humor des Malers erscheint es, dass diese Initiale gerade die »vigiliae mortuorum« eröffnet.