;Das Officium beatac Mariac virginis.

283

IL Thiere, Pflanzen und Ornamente.

Hier sind wieder die früher erwähnten Falken zu bemerken, welche auch Wappenschilde an

Riemen um den Hals tragen.1 Im Uebrigen finden sich die an solcher Stelle in den Miniaturgebet-

büchern gewöhnlich figurirenden Thiere, wie Bären, Hunde, Adler, Trappen, Reiher mit Schlangen,

Schmetterlinge u. a. mehr oder weniger naturwahr dargestellt.

Auch die Pflanzen sind theils treu wiedergegeben, theils stilisirt bis zum Uebergang in das rein

ornamentale Gebilde und weisen weder in dieser noch in jener Form etwas auf, das besonders in die

Augen fiele.

Als Ornament wiederholt sich fast auf allen Blättern eine Art Laubwerk, das viel Aehnlichkeit

mit den ausgearteten Helmdecken des XVI. Jahrhunderts zeigt; besonders charakteristisch jedoch für

unser Gebetbuch sind die Liebesseile,2 welche in Blattgold ohne Zu-

sammenhang mit den übrigen Ornamenten auf mehreren Rändern liegen,

wie dies aus Fig. 3 und Tafel XXVI, XXIX und XXXI ersichtlich ist.

Abweichend von den beschriebenen sind folgende Randver-

zierungen behandelt:

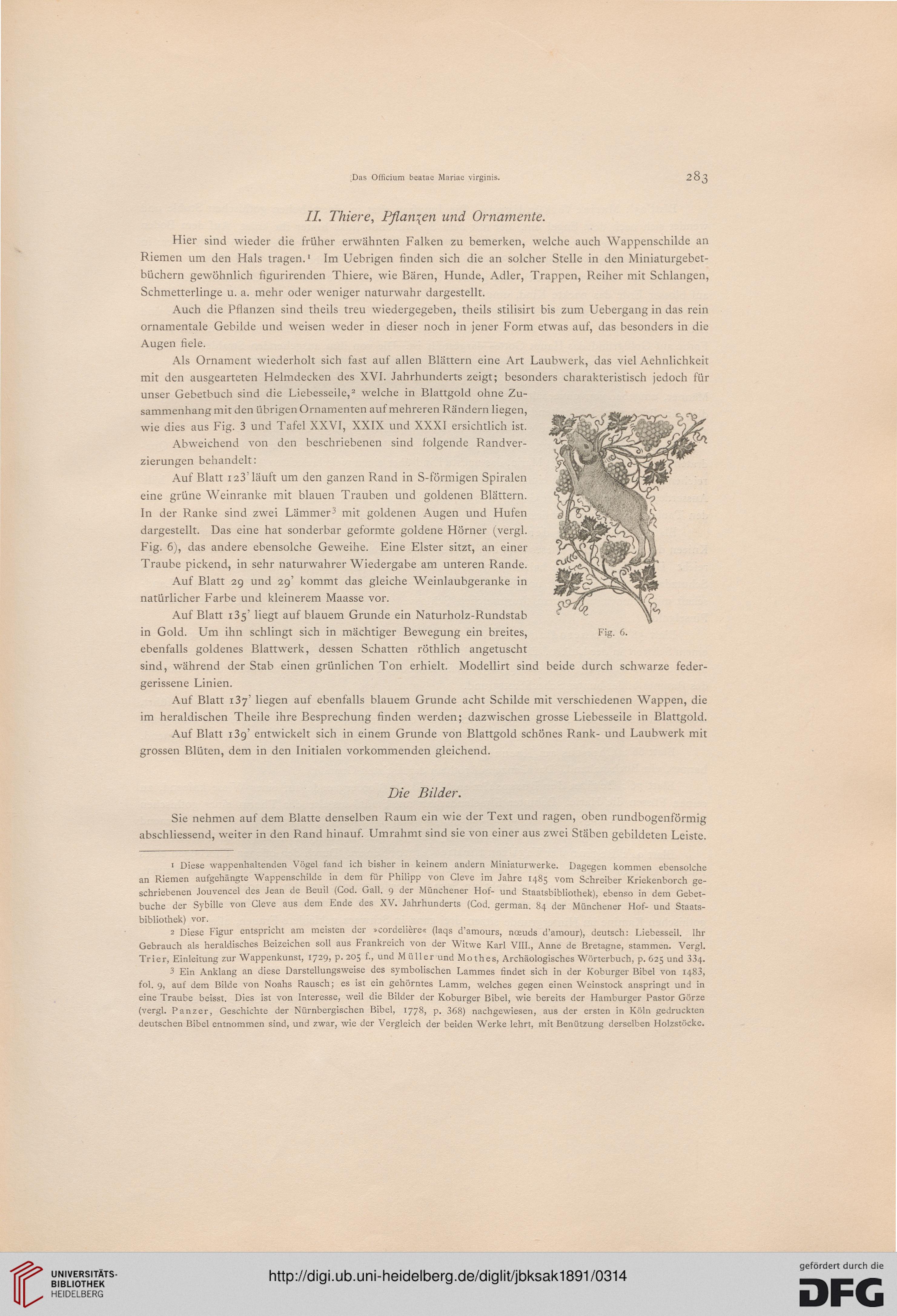

Auf Blatt i23Täuft um den ganzen Rand in S-förmigen Spiralen

eine grüne Weinranke mit blauen Trauben und goldenen Blättern.

In der Ranke sind zwei Lämmer3 mit goldenen Augen und Hufen

dargestellt. Das eine hat sonderbar geformte goldene Hörner (vergl.

Fig. 6), das andere ebensolche Geweihe. Eine Elster sitzt, an einer

Traube pickend, in sehr naturwahrer Wiedergabe am unteren Rande.

Auf Blatt 29 und 29' kommt das gleiche Weinlaubgeranke in

natürlicher Farbe und kleinerem Maasse vor.

Auf Blatt 135' liegt auf blauem Grunde ein Naturholz-Rundstab

in Gold. Um ihn schlingt sich in mächtiger Bewegung ein breites, Fig. 6.

ebenfalls goldenes Blattwerk, dessen Schatten röthlich angetuscht

sind, während der Stab einen grünlichen Ton erhielt. Modellirt sind beide durch schwarze feder-

gerissene Linien.

Auf Blatt 137' liegen auf ebenfalls blauem Grunde acht Schilde mit verschiedenen Wappen, die

im heraldischen Theile ihre Besprechung finden werden; dazwischen grosse Liebesseile in Blattgold.

Auf Blatt i3g' entwickelt sich in einem Grunde von Blattgold schönes Rank- und Laubwerk mit

grossen Blüten, dem in den Initialen vorkommenden gleichend.

Die Bilder.

Sie nehmen auf dem Blatte denselben Raum ein wie der Text und ragen, oben rundbogenförmig

abschliessend, weiter in den Rand hinauf. Umrahmt sind sie von einer aus zwei Stäben gebildeten Leiste.

1 Diese wappenhaltenden Vogel fand ich bisher in keinem andern Miniaturwerke. Dagegen kommen ebensolche

an Riemen aufgehängte Wappenschilde in dem für Philipp von Cleve im Jahre 1485 vom Schreiber Kriekenborch ge-

schriebenen Jouvencel des Jean de Beuil (Cod. Gall. 9 der Münchener Hof- und Staatsbibliothek), ebenso in dem Gebet-

buche der Sybille von Cleve aus dem Ende des XV. Jahrhunderts (Cod. german. 84 der Münchener Hof- und Staats-

bibliothek) vor.

2 Diese Figur entspricht am meisten der »cordeliere« (laqs d'amours, nceuds d'amour), deutsch: Liebesseil. Ihr

Gebrauch als heraldisches Beizeichen soll aus Frankreich von der Witwe Karl VIII., Anne de Bretagne, stammen. Vergl.

Trier, Einleitung zur Wappenkunst, 1729, p. 205 f., und Müller und Mothes, Archäologisches Wörterbuch, p. 625 und 334.

3 Ein Anklang an diese Darstellungsweise des symbolischen Lammes findet sich in der Koburger Bibel von 1483,

fol. 9, auf dem Bilde von Noahs Rausch; es ist ein gehörntes Lamm, welches gegen einen Weinstock anspringt und in

eine Traube beisst. Dies ist von Interesse, weil die Bilder der Koburger Bibel, wie bereits der Hamburger Pastor Görze

(vergl. Panzer, Geschichte der Nürnbergischen Bibel, 1778, p. 368) nachgewiesen, aus der ersten in Köln gedruckten

deutschen Bibel entnommen sind, und zwar, wie der Vergleich der beiden Werke lehrt, mit Benützung derselben Holzstöcke.

283

IL Thiere, Pflanzen und Ornamente.

Hier sind wieder die früher erwähnten Falken zu bemerken, welche auch Wappenschilde an

Riemen um den Hals tragen.1 Im Uebrigen finden sich die an solcher Stelle in den Miniaturgebet-

büchern gewöhnlich figurirenden Thiere, wie Bären, Hunde, Adler, Trappen, Reiher mit Schlangen,

Schmetterlinge u. a. mehr oder weniger naturwahr dargestellt.

Auch die Pflanzen sind theils treu wiedergegeben, theils stilisirt bis zum Uebergang in das rein

ornamentale Gebilde und weisen weder in dieser noch in jener Form etwas auf, das besonders in die

Augen fiele.

Als Ornament wiederholt sich fast auf allen Blättern eine Art Laubwerk, das viel Aehnlichkeit

mit den ausgearteten Helmdecken des XVI. Jahrhunderts zeigt; besonders charakteristisch jedoch für

unser Gebetbuch sind die Liebesseile,2 welche in Blattgold ohne Zu-

sammenhang mit den übrigen Ornamenten auf mehreren Rändern liegen,

wie dies aus Fig. 3 und Tafel XXVI, XXIX und XXXI ersichtlich ist.

Abweichend von den beschriebenen sind folgende Randver-

zierungen behandelt:

Auf Blatt i23Täuft um den ganzen Rand in S-förmigen Spiralen

eine grüne Weinranke mit blauen Trauben und goldenen Blättern.

In der Ranke sind zwei Lämmer3 mit goldenen Augen und Hufen

dargestellt. Das eine hat sonderbar geformte goldene Hörner (vergl.

Fig. 6), das andere ebensolche Geweihe. Eine Elster sitzt, an einer

Traube pickend, in sehr naturwahrer Wiedergabe am unteren Rande.

Auf Blatt 29 und 29' kommt das gleiche Weinlaubgeranke in

natürlicher Farbe und kleinerem Maasse vor.

Auf Blatt 135' liegt auf blauem Grunde ein Naturholz-Rundstab

in Gold. Um ihn schlingt sich in mächtiger Bewegung ein breites, Fig. 6.

ebenfalls goldenes Blattwerk, dessen Schatten röthlich angetuscht

sind, während der Stab einen grünlichen Ton erhielt. Modellirt sind beide durch schwarze feder-

gerissene Linien.

Auf Blatt 137' liegen auf ebenfalls blauem Grunde acht Schilde mit verschiedenen Wappen, die

im heraldischen Theile ihre Besprechung finden werden; dazwischen grosse Liebesseile in Blattgold.

Auf Blatt i3g' entwickelt sich in einem Grunde von Blattgold schönes Rank- und Laubwerk mit

grossen Blüten, dem in den Initialen vorkommenden gleichend.

Die Bilder.

Sie nehmen auf dem Blatte denselben Raum ein wie der Text und ragen, oben rundbogenförmig

abschliessend, weiter in den Rand hinauf. Umrahmt sind sie von einer aus zwei Stäben gebildeten Leiste.

1 Diese wappenhaltenden Vogel fand ich bisher in keinem andern Miniaturwerke. Dagegen kommen ebensolche

an Riemen aufgehängte Wappenschilde in dem für Philipp von Cleve im Jahre 1485 vom Schreiber Kriekenborch ge-

schriebenen Jouvencel des Jean de Beuil (Cod. Gall. 9 der Münchener Hof- und Staatsbibliothek), ebenso in dem Gebet-

buche der Sybille von Cleve aus dem Ende des XV. Jahrhunderts (Cod. german. 84 der Münchener Hof- und Staats-

bibliothek) vor.

2 Diese Figur entspricht am meisten der »cordeliere« (laqs d'amours, nceuds d'amour), deutsch: Liebesseil. Ihr

Gebrauch als heraldisches Beizeichen soll aus Frankreich von der Witwe Karl VIII., Anne de Bretagne, stammen. Vergl.

Trier, Einleitung zur Wappenkunst, 1729, p. 205 f., und Müller und Mothes, Archäologisches Wörterbuch, p. 625 und 334.

3 Ein Anklang an diese Darstellungsweise des symbolischen Lammes findet sich in der Koburger Bibel von 1483,

fol. 9, auf dem Bilde von Noahs Rausch; es ist ein gehörntes Lamm, welches gegen einen Weinstock anspringt und in

eine Traube beisst. Dies ist von Interesse, weil die Bilder der Koburger Bibel, wie bereits der Hamburger Pastor Görze

(vergl. Panzer, Geschichte der Nürnbergischen Bibel, 1778, p. 368) nachgewiesen, aus der ersten in Köln gedruckten

deutschen Bibel entnommen sind, und zwar, wie der Vergleich der beiden Werke lehrt, mit Benützung derselben Holzstöcke.