Das Officium bcatac Mariae virginis.

29I

gespreizten Beinstellung, so wird man deutlich an den Meister des Kölner Dombildes gemahnt. Auch

für die meisten der anderen Figuren unseres Gebetbuches möchte man die Vorbilder zwar weniger bei

Stephan Lochner (Lothener) aber doch bei Meistern der kölnischen Schule suchen, an welche die

gefälligen Ovale der Gesichter mit schlanker Nase, kleinem Munde und zart gerötheten Backen, die

leichte Neigung des Kopfes, die flüssigen, bestimmten aber nicht scharfbrüchigen Gewandfalten

erinnern. Hiebei ist aber zu berücksichtigen, dass jedes Anklingen an gothische Gestaltungsweise in

der Malerei geneigt macht, der kölnischen als der sie am vornehmsten vertretenden Schule zu gedenken,

und dass man daher jenes gothisch-mittelalterliche Gepräge unserer Miniaturen besser auf die Ueber-

lieferungen des in sich abgeschlossenen Kunstschaffens der Illuminatoren zurückführt. Gerade dieses

Kunstschaffen war es, welches dem malerischen Schmucke unseres Gebetbuches seine Eigenartigkeit

verlieh; eben seine Weise zeigt sich als das eigentlich Charakteristische in allen Theilen des hier zu

besprechenden Werkes.

Das Kalendarium führt in seinen chronologischen Tabellen die Berechnung der goldenen Zahl für

die Jahre von 1450 —1462 durch und gibt den Sonntagsbuchstaben von 1450 — 147g an. Der 27. März

(Montag) ist mit »resurrectio dni« bezeichnet. Die Eintragung dieses Kirchenfestes ist selten und uns

nur ein zweites Beispiel ihres Vorkommens bekannt: der Cod. Gall. 16 der Münchener Hof- und Staats-

bibliothek, das Psalterium der Isabella de France, Tochter Philipp des Schönen (IV.) von Frankreich,

vermalt i3o8 mit Eduard II. von England. Auch im Kalendarium dieses Codex ist der Sonntagsbuch-

stabe A und der 27. März fällt wie in unserem Gebetbuche auf B, einen Montag.

Der Schreiber des Kalenders muss entweder einer niederländischen Diöcese angehört oder aus einer

solchen seinen Auftrag empfangen haben. Darauf lassen Heiligenfeste wie: Lebuini conf., Aldegundis,

Vedasti und Amandi conf., Gregorii epi. Traiectensis, Othgeri conf., Servacii, Bavonis u. A. schliessen.

Diese Annahme wird unterstützt durch den heraldischen Schmuck unseres Gebetbuches und durch

die beiden darin enthaltenen Bildnisse. Das erste derselben findet sich auf Blatt 25' am Rande des

Mariae Verkündigung darstellenden Gemäldes, welches den Beginn des Officium beatae Mariae vir-

ginis bezeichnet. Dort kniet, unbedeckten Hauptes, ein Mann in ritterlicher Tracht (vergl. Tafel XXVI).

Seine Haltung, die Anordnung des ganzen Blattes sowie der Umstand, dass es das erste mit Malereien

gezierte im Buche ist, lassen ihn als dessen Besteller1 erkennen. Ein kurzer silberner Mantel bedeckt

seine Schulter und ist mit drei rothen Mauerankern (französisch: fers de moulin) geschmückt. Leber dem

Haupte des Knieenden hängt ein silberner Schild mit derselben heraldischen Figur, das Wappen der

Grafen von Montfort.2 Diesem Wappen begegnet man, wie aus dem beschreibenden Theile unserer

1 Der durchaus lateinische Text lässt darauf schliessen, dass das Buch zum Gebrauche

einer männlichen Person bestimmt gewesen sei; für Frauen geschriebene Gebetbücher jener Zeit

pflegen wenigstens in den Aufschriften der Gebete und allen zur Orientirung dienenden Stellen des

Textes die Sprache der Besitzerin zu zeigen.

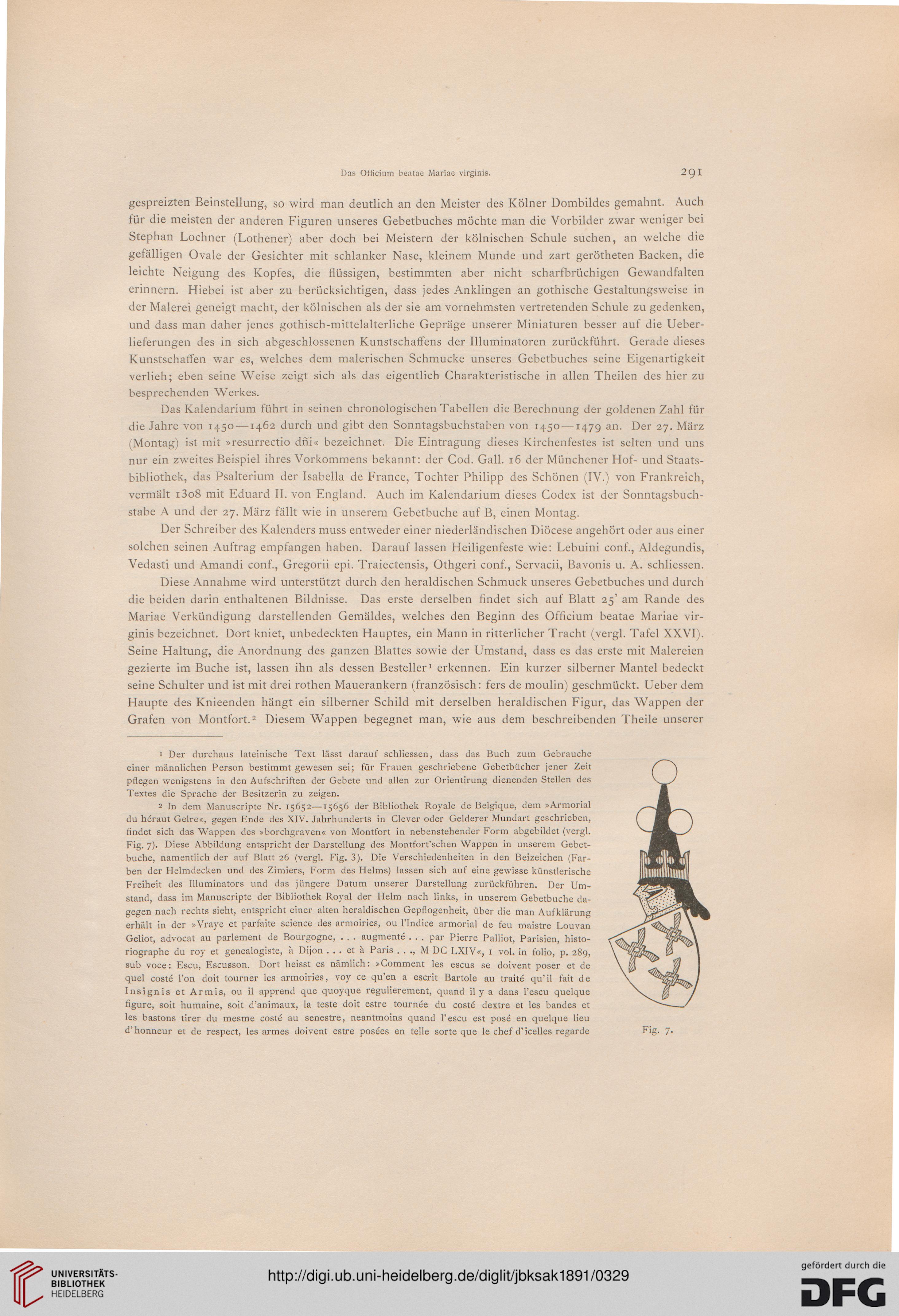

2 In dem Manuscripte Nr. 15652—15656 der Bibliothek Royale de Belgique, dem »Armorial

du herauf Gelre«, gegen Ende des XIV. Jahrhunderts in Clever oder Gelderer Mundart geschrieben,

findet sich das Wappen des »borchgraven« von Montfort in nebenstehender Form abgebildet (vergl.

Fig. 7). Diese Abbildung entspricht der Darstellung des Montfort'schen Wappen in unserem Gebet-

buche, namentlich der auf Blatt 26 (vergl. Fig. 3). Die Verschiedenheiten in den Beizeichen (Far-

ben der Helmdecken und des Zimiers, Form des Helms) lassen sich auf eine gewisse künstlerische

Freiheit des Illuminators und das jüngere Datum unserer Darstellung zurückführen. Der Um-

stand, dass im Manuscripte der Bibliothek Royal der Helm nach links, in unserem Gebetbuche da-

gegen nach rechts sieht, entspricht einer alten heraldischen Gepflogenheit, über die man Aufklärung

erhält in der »Vraye et parfaite science des armoiries, ou l'Indice armorial de feu maistre Louvan

Geliot, advocat au parlement de Bourgogne, . . . augmente ... par Pierre Palliot, Parisien, histo-

riographe du roy et genealogiste, ä Dijon ... et ä Paris . . ., M DC [.XIV«, 1 vol. in folio, p. 289,

sub voce: Escu, Escusson. Dort heisst es nämlich: »Comment les escus se doivent poser et de

quel coste l'on doit tourner les armoiries, voy ce qu'en a escrit Bartole au traite qu'il fait de

Insignis et Armis, ou il apprend que quoyque regulierement, quand il y a dans l'escu quelque

figure, soit humaine, soit d'animaux, la teste doit estre tournee du coste dextre et les bandes et

les bastons tirer du mesme coste au senestre, neantmoins quand l'escu est pose en quelque Heu

d'honneur et de respect, les armes doivent estre posees en teile sorte que le chef d'icelies regarde

29I

gespreizten Beinstellung, so wird man deutlich an den Meister des Kölner Dombildes gemahnt. Auch

für die meisten der anderen Figuren unseres Gebetbuches möchte man die Vorbilder zwar weniger bei

Stephan Lochner (Lothener) aber doch bei Meistern der kölnischen Schule suchen, an welche die

gefälligen Ovale der Gesichter mit schlanker Nase, kleinem Munde und zart gerötheten Backen, die

leichte Neigung des Kopfes, die flüssigen, bestimmten aber nicht scharfbrüchigen Gewandfalten

erinnern. Hiebei ist aber zu berücksichtigen, dass jedes Anklingen an gothische Gestaltungsweise in

der Malerei geneigt macht, der kölnischen als der sie am vornehmsten vertretenden Schule zu gedenken,

und dass man daher jenes gothisch-mittelalterliche Gepräge unserer Miniaturen besser auf die Ueber-

lieferungen des in sich abgeschlossenen Kunstschaffens der Illuminatoren zurückführt. Gerade dieses

Kunstschaffen war es, welches dem malerischen Schmucke unseres Gebetbuches seine Eigenartigkeit

verlieh; eben seine Weise zeigt sich als das eigentlich Charakteristische in allen Theilen des hier zu

besprechenden Werkes.

Das Kalendarium führt in seinen chronologischen Tabellen die Berechnung der goldenen Zahl für

die Jahre von 1450 —1462 durch und gibt den Sonntagsbuchstaben von 1450 — 147g an. Der 27. März

(Montag) ist mit »resurrectio dni« bezeichnet. Die Eintragung dieses Kirchenfestes ist selten und uns

nur ein zweites Beispiel ihres Vorkommens bekannt: der Cod. Gall. 16 der Münchener Hof- und Staats-

bibliothek, das Psalterium der Isabella de France, Tochter Philipp des Schönen (IV.) von Frankreich,

vermalt i3o8 mit Eduard II. von England. Auch im Kalendarium dieses Codex ist der Sonntagsbuch-

stabe A und der 27. März fällt wie in unserem Gebetbuche auf B, einen Montag.

Der Schreiber des Kalenders muss entweder einer niederländischen Diöcese angehört oder aus einer

solchen seinen Auftrag empfangen haben. Darauf lassen Heiligenfeste wie: Lebuini conf., Aldegundis,

Vedasti und Amandi conf., Gregorii epi. Traiectensis, Othgeri conf., Servacii, Bavonis u. A. schliessen.

Diese Annahme wird unterstützt durch den heraldischen Schmuck unseres Gebetbuches und durch

die beiden darin enthaltenen Bildnisse. Das erste derselben findet sich auf Blatt 25' am Rande des

Mariae Verkündigung darstellenden Gemäldes, welches den Beginn des Officium beatae Mariae vir-

ginis bezeichnet. Dort kniet, unbedeckten Hauptes, ein Mann in ritterlicher Tracht (vergl. Tafel XXVI).

Seine Haltung, die Anordnung des ganzen Blattes sowie der Umstand, dass es das erste mit Malereien

gezierte im Buche ist, lassen ihn als dessen Besteller1 erkennen. Ein kurzer silberner Mantel bedeckt

seine Schulter und ist mit drei rothen Mauerankern (französisch: fers de moulin) geschmückt. Leber dem

Haupte des Knieenden hängt ein silberner Schild mit derselben heraldischen Figur, das Wappen der

Grafen von Montfort.2 Diesem Wappen begegnet man, wie aus dem beschreibenden Theile unserer

1 Der durchaus lateinische Text lässt darauf schliessen, dass das Buch zum Gebrauche

einer männlichen Person bestimmt gewesen sei; für Frauen geschriebene Gebetbücher jener Zeit

pflegen wenigstens in den Aufschriften der Gebete und allen zur Orientirung dienenden Stellen des

Textes die Sprache der Besitzerin zu zeigen.

2 In dem Manuscripte Nr. 15652—15656 der Bibliothek Royale de Belgique, dem »Armorial

du herauf Gelre«, gegen Ende des XIV. Jahrhunderts in Clever oder Gelderer Mundart geschrieben,

findet sich das Wappen des »borchgraven« von Montfort in nebenstehender Form abgebildet (vergl.

Fig. 7). Diese Abbildung entspricht der Darstellung des Montfort'schen Wappen in unserem Gebet-

buche, namentlich der auf Blatt 26 (vergl. Fig. 3). Die Verschiedenheiten in den Beizeichen (Far-

ben der Helmdecken und des Zimiers, Form des Helms) lassen sich auf eine gewisse künstlerische

Freiheit des Illuminators und das jüngere Datum unserer Darstellung zurückführen. Der Um-

stand, dass im Manuscripte der Bibliothek Royal der Helm nach links, in unserem Gebetbuche da-

gegen nach rechts sieht, entspricht einer alten heraldischen Gepflogenheit, über die man Aufklärung

erhält in der »Vraye et parfaite science des armoiries, ou l'Indice armorial de feu maistre Louvan

Geliot, advocat au parlement de Bourgogne, . . . augmente ... par Pierre Palliot, Parisien, histo-

riographe du roy et genealogiste, ä Dijon ... et ä Paris . . ., M DC [.XIV«, 1 vol. in folio, p. 289,

sub voce: Escu, Escusson. Dort heisst es nämlich: »Comment les escus se doivent poser et de

quel coste l'on doit tourner les armoiries, voy ce qu'en a escrit Bartole au traite qu'il fait de

Insignis et Armis, ou il apprend que quoyque regulierement, quand il y a dans l'escu quelque

figure, soit humaine, soit d'animaux, la teste doit estre tournee du coste dextre et les bandes et

les bastons tirer du mesme coste au senestre, neantmoins quand l'escu est pose en quelque Heu

d'honneur et de respect, les armes doivent estre posees en teile sorte que le chef d'icelies regarde