Hieronymus Bosch und die Darstellung der vier letzten Dinge.

293

bezeichneten Flügel hingegen als das seine zu erklären. Ich bin, um es gleich auszusprechen, der festen

Meinung, dass wir es mit der Schöpfung eines seiner ominösen Nachahmer zu thun haben, die uns

darum jetzt gleich näher beschäftigen sollen.

G. Glück hat die Beziehung des Wiener Akademiebildes auf Jan Mandyn von dem Vergleiche mit

seinem einzigen beglaubigten Werke abhängig gemacht, der mit seinem vollen Namen bezeichneten

Versuchung des heil. Antonius, die sich beim Fürsten Cor-

sini in Florenz befindet. Wir wollen nun diesen Vergleich

ziehen, zuerst aber einen raschen Blick auf sein Leben und

seine Thätigkeit werfen, so weit sich die Quellen damit

befassen.

Karel van Mander1 gedenkt zwar des Mandyn, allein

an der Stelle, wo er im Zusammenhange über mehrere ältere

und jüngere Maler handelt, von denen er nichts Besonderes

erfahren konnte. Dementsprechend weiss er nicht mehr zu

sagen, ab dass es zu Haarlem noch den Jan Mandyn gab,

der sich in der Darstellung von Teufelsspuk und drolligen

Dingen auszeichnete, wie sie Hieronymus Bosch zu schaffen

liebte, und der zu Antwerpen starb, wo er von der Stadt

einen Jahresgehalt bezog. Van den Branden2 fand darauf

zur Erläuterung dieses Berichtes, dass sich der Jahresgehalt

nach den vorhandenen Quittungen auf 12 Pfund und 10

Schillinge belief und dass Mandyn nach seiner eigenen

Aussage vor dem Notar Zeger sHertoghen am 20. Juni 1542

gerade 42 Jahre alt war, also zu Beginn des Jahrhunderts

geboren wurde. 1530 war er bereits in Antwerpen an-

sässig, da er nach den Liggeren damals einen Lehrling

aufnahm, wie er es auch in den Jahren 1535, 153g, 1540,

1543, 1544, 1550 that, wo Gillis Mostart, und 1557, wo

Bartholomäus Spranger zu ihm in die Schule gingen. Von

seinen Werken wird nur eine Versuchung des heil. Anto-

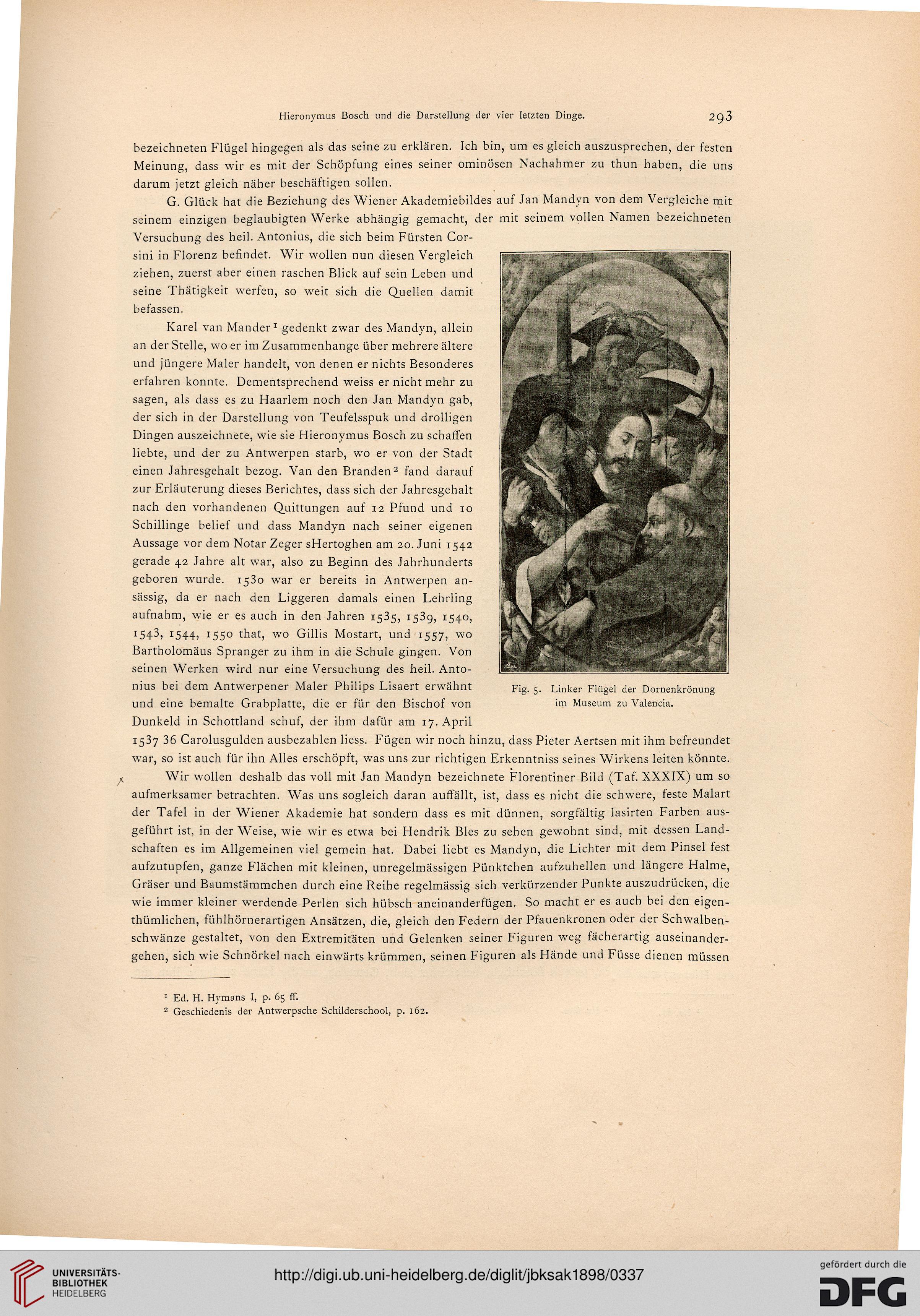

nius bei dem Antwerpener Maler Philips Lisaert erwähnt pjg. 5. Linker Flügel der Dornenkrönung

und eine bemalte Grabplatte, die er für den Bischof von im Museum zu Valencia.

Dunkeid in Schottland schuf, der ihm dafür am 17. April

1537 36 Carolusgulden ausbezahlen Hess. Fügen wir noch hinzu, dass Pieter Aertsen mit ihm befreundet

war, so ist auch für ihn Alles erschöpft, was uns zur richtigen Erkenntniss seines Wirkens leiten könnte.

Wir wollen deshalb das voll mit Jan Mandyn bezeichnete Florentiner Bild (Taf. XXXIX) um so

aufmerksamer betrachten. Was uns sogleich daran auffällt, ist, dass es nicht die schwere, feste Malart

der Tafel in der Wiener Akademie hat sondern dass es mit dünnen, sorgfältig lasirten Farben aus-

geführt ist, in der Weise, wie wir es etwa bei Hendrik Bles zu sehen gewohnt sind, mit dessen Land-

schaften es im Allgemeinen viel gemein hat. Dabei liebt es Mandyn, die Lichter mit dem Pinsel fest

aufzutupfen, ganze Flächen mit kleinen, unregelmässigen Pünktchen aufzuhellen und längere Halme,

Gräser und Baumstämmchen durch eine Reihe regelmässig sich verkürzender Punkte auszudrücken, die

wie immer kleiner werdende Perlen sich hübsch aneinanderfügen. So macht er es auch bei den eigen-

thümlichen, fühlhörnerartigen Ansätzen, die, gleich den Federn der Pfauenkronen oder der Schwalben-

schwänze gestaltet, von den Extremitäten und Gelenken seiner Figuren weg fächerartig auseinander-

gehen, sich wie Schnörkel nach einwärts krümmen, seinen Figuren als Hände und Füsse dienen müssen

1 Ed. H. Hymans I, p. 65 ff.

2 Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, p. 162.

293

bezeichneten Flügel hingegen als das seine zu erklären. Ich bin, um es gleich auszusprechen, der festen

Meinung, dass wir es mit der Schöpfung eines seiner ominösen Nachahmer zu thun haben, die uns

darum jetzt gleich näher beschäftigen sollen.

G. Glück hat die Beziehung des Wiener Akademiebildes auf Jan Mandyn von dem Vergleiche mit

seinem einzigen beglaubigten Werke abhängig gemacht, der mit seinem vollen Namen bezeichneten

Versuchung des heil. Antonius, die sich beim Fürsten Cor-

sini in Florenz befindet. Wir wollen nun diesen Vergleich

ziehen, zuerst aber einen raschen Blick auf sein Leben und

seine Thätigkeit werfen, so weit sich die Quellen damit

befassen.

Karel van Mander1 gedenkt zwar des Mandyn, allein

an der Stelle, wo er im Zusammenhange über mehrere ältere

und jüngere Maler handelt, von denen er nichts Besonderes

erfahren konnte. Dementsprechend weiss er nicht mehr zu

sagen, ab dass es zu Haarlem noch den Jan Mandyn gab,

der sich in der Darstellung von Teufelsspuk und drolligen

Dingen auszeichnete, wie sie Hieronymus Bosch zu schaffen

liebte, und der zu Antwerpen starb, wo er von der Stadt

einen Jahresgehalt bezog. Van den Branden2 fand darauf

zur Erläuterung dieses Berichtes, dass sich der Jahresgehalt

nach den vorhandenen Quittungen auf 12 Pfund und 10

Schillinge belief und dass Mandyn nach seiner eigenen

Aussage vor dem Notar Zeger sHertoghen am 20. Juni 1542

gerade 42 Jahre alt war, also zu Beginn des Jahrhunderts

geboren wurde. 1530 war er bereits in Antwerpen an-

sässig, da er nach den Liggeren damals einen Lehrling

aufnahm, wie er es auch in den Jahren 1535, 153g, 1540,

1543, 1544, 1550 that, wo Gillis Mostart, und 1557, wo

Bartholomäus Spranger zu ihm in die Schule gingen. Von

seinen Werken wird nur eine Versuchung des heil. Anto-

nius bei dem Antwerpener Maler Philips Lisaert erwähnt pjg. 5. Linker Flügel der Dornenkrönung

und eine bemalte Grabplatte, die er für den Bischof von im Museum zu Valencia.

Dunkeid in Schottland schuf, der ihm dafür am 17. April

1537 36 Carolusgulden ausbezahlen Hess. Fügen wir noch hinzu, dass Pieter Aertsen mit ihm befreundet

war, so ist auch für ihn Alles erschöpft, was uns zur richtigen Erkenntniss seines Wirkens leiten könnte.

Wir wollen deshalb das voll mit Jan Mandyn bezeichnete Florentiner Bild (Taf. XXXIX) um so

aufmerksamer betrachten. Was uns sogleich daran auffällt, ist, dass es nicht die schwere, feste Malart

der Tafel in der Wiener Akademie hat sondern dass es mit dünnen, sorgfältig lasirten Farben aus-

geführt ist, in der Weise, wie wir es etwa bei Hendrik Bles zu sehen gewohnt sind, mit dessen Land-

schaften es im Allgemeinen viel gemein hat. Dabei liebt es Mandyn, die Lichter mit dem Pinsel fest

aufzutupfen, ganze Flächen mit kleinen, unregelmässigen Pünktchen aufzuhellen und längere Halme,

Gräser und Baumstämmchen durch eine Reihe regelmässig sich verkürzender Punkte auszudrücken, die

wie immer kleiner werdende Perlen sich hübsch aneinanderfügen. So macht er es auch bei den eigen-

thümlichen, fühlhörnerartigen Ansätzen, die, gleich den Federn der Pfauenkronen oder der Schwalben-

schwänze gestaltet, von den Extremitäten und Gelenken seiner Figuren weg fächerartig auseinander-

gehen, sich wie Schnörkel nach einwärts krümmen, seinen Figuren als Hände und Füsse dienen müssen

1 Ed. H. Hymans I, p. 65 ff.

2 Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, p. 162.