2g6

Hermann Dollmayr.

wenn es nicht der Fall ist, wie ich sagte, dass es die Hölle oder etwas daraus vorstellt. Es ist sicher,

— und jedem, der mit Aufmerksamkeit die Schöpfungen des Bosch betrachtet, wird dies offenkundig

werden — dass er viel Gewicht auf das Schickliche legte und

dass er die Grenzen der Natürlichkeit auf das Sorgsamste ein-

gehalten hat, eben so sehr und noch viel mehr als irgend einer

seiner Kunstgenossen. Doch verlangt es die Gerechtigkeit, dar-

auf aufmerksam zu machen, dass es unter diesen Nachahmern

des Hieronymus Bosch einen gibt, der sein Schüler war und

der aus Verehrung für seinen Meister oder, um seinen eigenen

Werken mehr Werth (Credit) zu geben, sie mit dem Namen

des Bosch und nicht mit dem seinen versah. Das sind trotz des

eben bemerkten Umstandes Schöpfungen, die grosser Werth-

schätzung würdig sind, und der sie besitzt, muss sie hochhalten.

Denn in den Erfindungen und Sittenbildern lebte in ihm ein

Zug seines Meisters, in der Ausarbeitung war er noch sorgsamer

und geduldiger als dieser und entfernte sich nicht von der

Lebendigkeit, Frische, Stattlichkeit und vom Colorite seines

Lehrers. Ein Beispiel für diese Gattung von Gemälden ist ein

Tisch, den Eure Majestät besitzt, auf dessen runder Fläche die

Sieben Todsünden gemalt sind, dargestellt in Figuren und Bei-

spielen. Und wenn schon das Ganze an und für sich wunder-

bar ist, so ist insbesondere das Bild des Neides nach meinem

Urtheil so merkwürdig und geistreich und seine Leidenschaft

so sehr zum Ausdruck gebracht, dass es mit Aristides wetteifern

kann, dem Erfinder dieser Kunstgattung, welche die Griechen

Ethnike nennen, was in unserem Castilianisch so viel als Ge-

mälde heisst, die Sitten und Affecte der Menschen zum Vor-

wurf haben.«1

Da erfahren wir denn zu unserer Ueberraschung, dass die {

berühmten Sieben Todsünden schon damals Kennern gegen-

über nicht als Arbeiten des Bosch bestehen konnten. Und in

der That reicht eine aufmerksame Prüfung selbst der Photo-

graphie aus, um zu sehen, dass sie in der Zeichenweise von der

seinigen ganz verschieden sind. Nehmen wir z. B. das Jüngste

Gericht in der rechten oberen Ecke und das Paradies darunter

her und vergleichen wir ihre Figuren mit unseren echten

Wiener Bildern, so haftet ihnen nicht ein einziger gemeinsamer

Zug an, wohingegen sie die auffallendste Aehnlichkeit mit dem

Jüngsten Gerichte auf der Tafel in der Wiener Akademie be-

sitzen. Und ferner. Die eigenthümlich zurückgebogenen, dünn-

beinigen Figuren, die einförmige Bewegung der Arme mit den

geöffneten Händen, von denen die Daumen weit abstehen; die

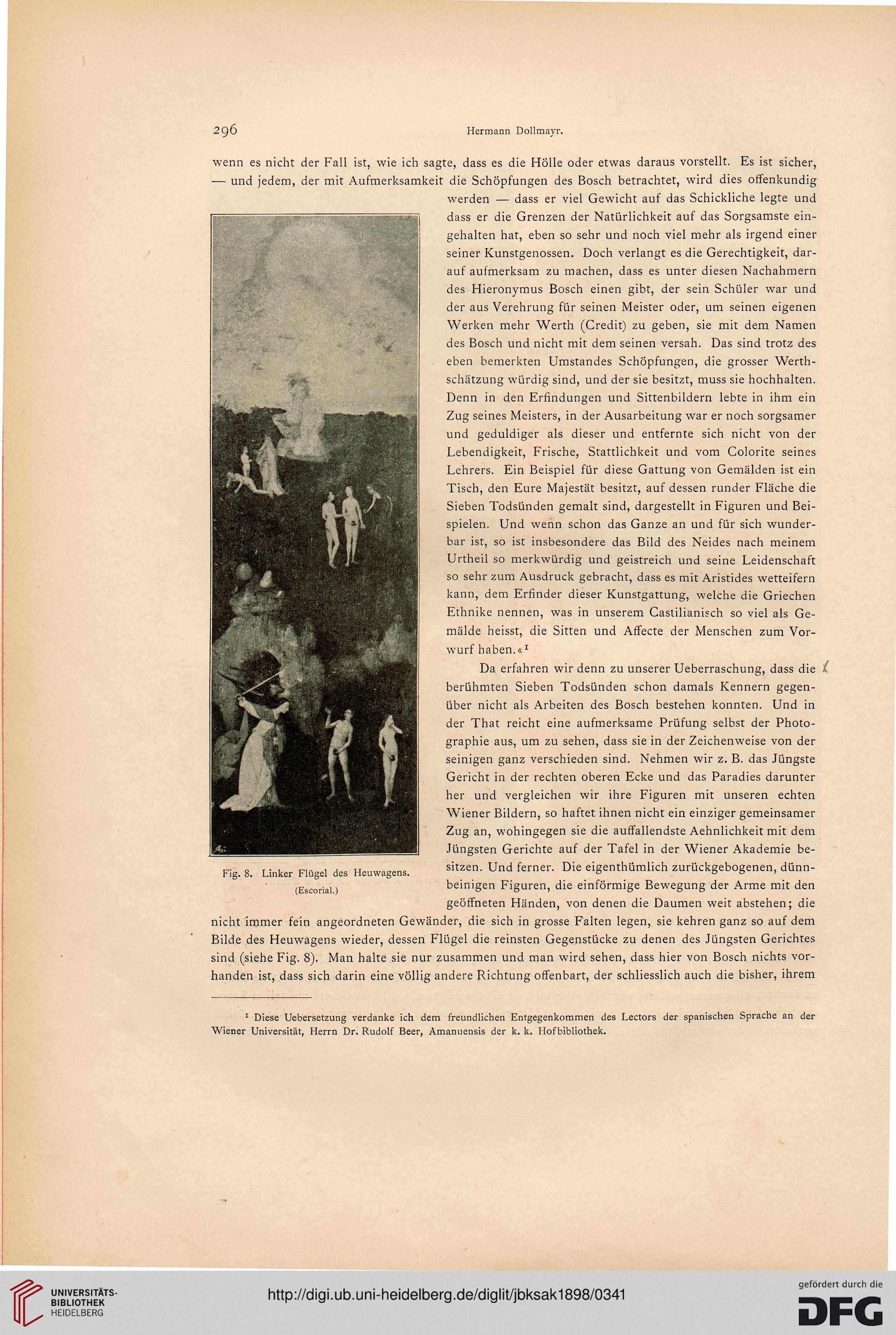

nicht immer fein angeordneten Gewänder, die sich in grosse Falten legen, sie kehren ganz so auf dem

Bilde des Heuwagens wieder, dessen Flügel die reinsten Gegenstücke zu denen des Jüngsten Gerichtes

sind (siehe Fig. 8). Man halte sie nur zusammen und man wird sehen, dass hier von Bosch nichts vor-

handen ist, dass sich darin eine völlig andere Richtung offenbart, der schliesslich auch die bisher, ihrem

Fig. 8.

Linker Flügel des Heuwagens.

(Escorial.)

1 Diese Uebersetzung verdanke ich dem freundlichen Entgegenkommen des Lectors der spanischen Sprache an der

Wiener Universität, Herrn Dr. Rudolf Beer, Amanuensis der k. k. Hof bibliothek.

Hermann Dollmayr.

wenn es nicht der Fall ist, wie ich sagte, dass es die Hölle oder etwas daraus vorstellt. Es ist sicher,

— und jedem, der mit Aufmerksamkeit die Schöpfungen des Bosch betrachtet, wird dies offenkundig

werden — dass er viel Gewicht auf das Schickliche legte und

dass er die Grenzen der Natürlichkeit auf das Sorgsamste ein-

gehalten hat, eben so sehr und noch viel mehr als irgend einer

seiner Kunstgenossen. Doch verlangt es die Gerechtigkeit, dar-

auf aufmerksam zu machen, dass es unter diesen Nachahmern

des Hieronymus Bosch einen gibt, der sein Schüler war und

der aus Verehrung für seinen Meister oder, um seinen eigenen

Werken mehr Werth (Credit) zu geben, sie mit dem Namen

des Bosch und nicht mit dem seinen versah. Das sind trotz des

eben bemerkten Umstandes Schöpfungen, die grosser Werth-

schätzung würdig sind, und der sie besitzt, muss sie hochhalten.

Denn in den Erfindungen und Sittenbildern lebte in ihm ein

Zug seines Meisters, in der Ausarbeitung war er noch sorgsamer

und geduldiger als dieser und entfernte sich nicht von der

Lebendigkeit, Frische, Stattlichkeit und vom Colorite seines

Lehrers. Ein Beispiel für diese Gattung von Gemälden ist ein

Tisch, den Eure Majestät besitzt, auf dessen runder Fläche die

Sieben Todsünden gemalt sind, dargestellt in Figuren und Bei-

spielen. Und wenn schon das Ganze an und für sich wunder-

bar ist, so ist insbesondere das Bild des Neides nach meinem

Urtheil so merkwürdig und geistreich und seine Leidenschaft

so sehr zum Ausdruck gebracht, dass es mit Aristides wetteifern

kann, dem Erfinder dieser Kunstgattung, welche die Griechen

Ethnike nennen, was in unserem Castilianisch so viel als Ge-

mälde heisst, die Sitten und Affecte der Menschen zum Vor-

wurf haben.«1

Da erfahren wir denn zu unserer Ueberraschung, dass die {

berühmten Sieben Todsünden schon damals Kennern gegen-

über nicht als Arbeiten des Bosch bestehen konnten. Und in

der That reicht eine aufmerksame Prüfung selbst der Photo-

graphie aus, um zu sehen, dass sie in der Zeichenweise von der

seinigen ganz verschieden sind. Nehmen wir z. B. das Jüngste

Gericht in der rechten oberen Ecke und das Paradies darunter

her und vergleichen wir ihre Figuren mit unseren echten

Wiener Bildern, so haftet ihnen nicht ein einziger gemeinsamer

Zug an, wohingegen sie die auffallendste Aehnlichkeit mit dem

Jüngsten Gerichte auf der Tafel in der Wiener Akademie be-

sitzen. Und ferner. Die eigenthümlich zurückgebogenen, dünn-

beinigen Figuren, die einförmige Bewegung der Arme mit den

geöffneten Händen, von denen die Daumen weit abstehen; die

nicht immer fein angeordneten Gewänder, die sich in grosse Falten legen, sie kehren ganz so auf dem

Bilde des Heuwagens wieder, dessen Flügel die reinsten Gegenstücke zu denen des Jüngsten Gerichtes

sind (siehe Fig. 8). Man halte sie nur zusammen und man wird sehen, dass hier von Bosch nichts vor-

handen ist, dass sich darin eine völlig andere Richtung offenbart, der schliesslich auch die bisher, ihrem

Fig. 8.

Linker Flügel des Heuwagens.

(Escorial.)

1 Diese Uebersetzung verdanke ich dem freundlichen Entgegenkommen des Lectors der spanischen Sprache an der

Wiener Universität, Herrn Dr. Rudolf Beer, Amanuensis der k. k. Hof bibliothek.