12

Wolfgang Kallab.

in Stein oder Erz modellirte Bilder; auf den Reliefs vom Grabmal der Haterier oder von der Trajans-

säule breitet sich ein Mischstil aus, der mit den Mitteln der Raumdarstellung, einer verwegenen Perspec-

tive und Grössenverjüngung, mit Schiefstellungen und Ueberschneidungen, spielt und theils an ihren

Schwächen, vor Allem an dem Missverhältnis zwischen den menschlichen Gestalten, den Bodenformen

und Architekturen, theils an den Beschränkungen der Reliefplastik selbst, wie dem Schattenschlag an

falscher Stelle, scheitert. Denn schliesslich gibt nicht das Streben nach künstlerischer Vollendung, wie

auf den unteritalischen Wandgemälden, sondern die grösste Deutlichkeit der Localbezeichnung, der zu

Liebe jede Abweichung erlaubt ist, den Aus-

schlag. Die Formen der Landschaft verwandeln

sich in Typen, die durch grobe Einzelheiten in-

dividualisirt werden; der feine Naturalismus des

Baumschlages, den wir an den hellenistischen

Reliefbildern beobachten, verflacht zu starren

Stilisirungen. Nicht mit Unrecht hat man diese

Reliefs, die panegyrische Inschriften vertreten,

mit den assyrischen Kriegschroniken verglichen.

Wir treffen die Merkmale dieser Gattung,

die zuchtlose Perspective, die Ueberladung mit

unmässig vergrösserten Einzelheiten, auf den

architektonischen Veduten vom Grabmale der

Haterier,1 von denen eine eine bestimmte Loca-

lität (sacra via summa), die andere ein Grabmal

nebst dem zu dessen Errichtung erforderlichen

Hebewerke abbildet. In welchem Gegensatze

stehen die köstlichen Zierstücke mit dem dufti-

gen Rosengezweige zu diesen trockenen Schilde-

reien!

Gemeisselte Landschaften kommen auf den

Platten vor, die im Fucinersee gefunden wurden

und von einem von Claudius errichteten Altar her-

rühren.2 Sie geben Nähe und Ferne nicht mehr

durch den Grad der Erhebung wieder; Bäume

und Figuren im Hintergrunde treten fast in voller

Rundung hervor und der Raum ist nur mit zeich-

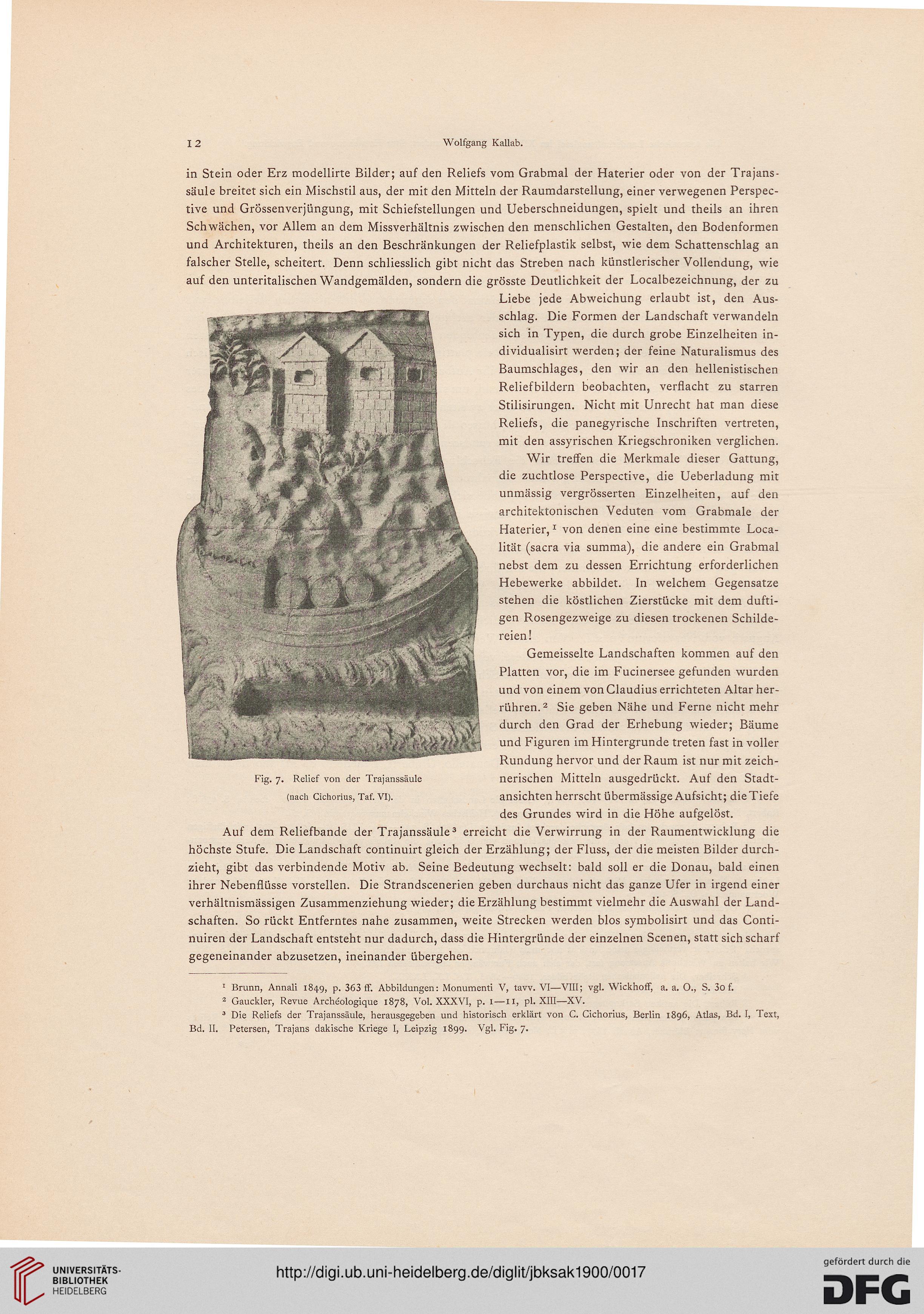

Fig. 7. Relief von der Trajanssäule nerischen Mitteln ausgedrückt. Auf den Stadt-

(nach Cichorius, Taf. Vi). ansichten herrscht übermässige Aufsicht; die Tiefe

des Grundes wird in die Höhe aufgelöst.

Auf dem Reliefbande der Trajanssäule3 erreicht die Verwirrung in der Raumentwicklung die

höchste Stufe. Die Landschaft continuirt gleich der Erzählung; der Fluss, der die meisten Bilder durch-

zieht, gibt das verbindende Motiv ab. Seine Bedeutung wechselt: bald soll er die Donau, bald einen

ihrer Nebenflüsse vorstellen. Die Strandscenerien geben durchaus nicht das ganze Ufer in irgend einer

verhältnismässigen Zusammenziehung wieder; die Erzählung bestimmt vielmehr die Auswahl der Land-

schaften. So rückt Entferntes nahe zusammen, weite Strecken werden blos symbolisirt und das Conti-

nuiren der Landschaft entsteht nur dadurch, dass die Hintergründe der einzelnen Scenen, statt sich scharf

gegeneinander abzusetzen, ineinander übergehen.

1 Brunn, Annali 1849, p. 363 ff. Abbildungen: Monumenti V, tavv. VI—VIII; vgl. Wickhoff, a. a. O., S. 3o f.

2 Gauckler, Revue Archeologique 1878, Vol. XXXVI, p. I—II, pl. XIII—XV.

3 Die Reliefs der Trajanssäule, herausgegeben und historisch erklärt von C. Cichorius, Berlin 1896, Atlas, Bd. I, Text,

Bd. II. Petersen, Trajans dakische Kriege I, Leipzig 1899. Vgl. Fig. 7.

Wolfgang Kallab.

in Stein oder Erz modellirte Bilder; auf den Reliefs vom Grabmal der Haterier oder von der Trajans-

säule breitet sich ein Mischstil aus, der mit den Mitteln der Raumdarstellung, einer verwegenen Perspec-

tive und Grössenverjüngung, mit Schiefstellungen und Ueberschneidungen, spielt und theils an ihren

Schwächen, vor Allem an dem Missverhältnis zwischen den menschlichen Gestalten, den Bodenformen

und Architekturen, theils an den Beschränkungen der Reliefplastik selbst, wie dem Schattenschlag an

falscher Stelle, scheitert. Denn schliesslich gibt nicht das Streben nach künstlerischer Vollendung, wie

auf den unteritalischen Wandgemälden, sondern die grösste Deutlichkeit der Localbezeichnung, der zu

Liebe jede Abweichung erlaubt ist, den Aus-

schlag. Die Formen der Landschaft verwandeln

sich in Typen, die durch grobe Einzelheiten in-

dividualisirt werden; der feine Naturalismus des

Baumschlages, den wir an den hellenistischen

Reliefbildern beobachten, verflacht zu starren

Stilisirungen. Nicht mit Unrecht hat man diese

Reliefs, die panegyrische Inschriften vertreten,

mit den assyrischen Kriegschroniken verglichen.

Wir treffen die Merkmale dieser Gattung,

die zuchtlose Perspective, die Ueberladung mit

unmässig vergrösserten Einzelheiten, auf den

architektonischen Veduten vom Grabmale der

Haterier,1 von denen eine eine bestimmte Loca-

lität (sacra via summa), die andere ein Grabmal

nebst dem zu dessen Errichtung erforderlichen

Hebewerke abbildet. In welchem Gegensatze

stehen die köstlichen Zierstücke mit dem dufti-

gen Rosengezweige zu diesen trockenen Schilde-

reien!

Gemeisselte Landschaften kommen auf den

Platten vor, die im Fucinersee gefunden wurden

und von einem von Claudius errichteten Altar her-

rühren.2 Sie geben Nähe und Ferne nicht mehr

durch den Grad der Erhebung wieder; Bäume

und Figuren im Hintergrunde treten fast in voller

Rundung hervor und der Raum ist nur mit zeich-

Fig. 7. Relief von der Trajanssäule nerischen Mitteln ausgedrückt. Auf den Stadt-

(nach Cichorius, Taf. Vi). ansichten herrscht übermässige Aufsicht; die Tiefe

des Grundes wird in die Höhe aufgelöst.

Auf dem Reliefbande der Trajanssäule3 erreicht die Verwirrung in der Raumentwicklung die

höchste Stufe. Die Landschaft continuirt gleich der Erzählung; der Fluss, der die meisten Bilder durch-

zieht, gibt das verbindende Motiv ab. Seine Bedeutung wechselt: bald soll er die Donau, bald einen

ihrer Nebenflüsse vorstellen. Die Strandscenerien geben durchaus nicht das ganze Ufer in irgend einer

verhältnismässigen Zusammenziehung wieder; die Erzählung bestimmt vielmehr die Auswahl der Land-

schaften. So rückt Entferntes nahe zusammen, weite Strecken werden blos symbolisirt und das Conti-

nuiren der Landschaft entsteht nur dadurch, dass die Hintergründe der einzelnen Scenen, statt sich scharf

gegeneinander abzusetzen, ineinander übergehen.

1 Brunn, Annali 1849, p. 363 ff. Abbildungen: Monumenti V, tavv. VI—VIII; vgl. Wickhoff, a. a. O., S. 3o f.

2 Gauckler, Revue Archeologique 1878, Vol. XXXVI, p. I—II, pl. XIII—XV.

3 Die Reliefs der Trajanssäule, herausgegeben und historisch erklärt von C. Cichorius, Berlin 1896, Atlas, Bd. I, Text,

Bd. II. Petersen, Trajans dakische Kriege I, Leipzig 1899. Vgl. Fig. 7.