Geweihte Schwerter und Hüte in den kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses.

i63

Autorität auf dem Gebiete der Waffenkunde, hat, als Geheimrath Julius Lessing seine Arbeit über die

Schwerter des preussischen Krontresors schrieb, ihn auf dieses Schwert aufmerksam gemacht und die

Ansicht geäussert, es sei wohl ein Schwert Karls V. Die Gründe dieser Annahme kenne ich nicht,

glaube aber meinerseits für deren Richtigkeit triftige Argumente anführen zu können. Auf beiden

Seiten der Klingenfläche finden wir auf einem Wappenschilde den kaiserlichen Doppeladler unter

dem Schutze der Tiara; der Schild weist nochmals nach rechts und links Adlerköpfe auf. Heraldisch

ist der kaiserliche Doppeladler nicht sehr correct wiedergegeben, er ist statt »auffliegend« mit »nieder-

geschlagenen« Flügeln, ohne Brustschild, der übrigens erst unter der Regierung

Karls V. stereotyp wird, ohne Schwert und Scepter, ohne Nimben dargestellt.1

Auf der einen Klingenfläche (Fig. 6) wird der Schild von zwei Engeln gehalten;

er ruht auf einem nach links schreitenden, geflügelten Greifen, dem Schildhalter

der Habsburger. Auf der anderen Seite (Fig. 7) hängt der Schild auf dem Eichen-

baume mit nackten Wurzeln, der Wappenfigur der Rovere; zwei Putti mit Füll-

hörnern stützen unten den Schild; die Bänder, die ihn tragen, flattern in Spiralen,

die Eiche mit den vier sich kreuzenden Aesten ist genau in der Form stilisirt,

wie sie an zahlreichen Wappen der Rovere noch heute in Rom zu sehen ist, und

wird von der Tiara und den Schlüsseln gekrönt. Wir haben ein Geschenk

Julius' II. — Sixtus IV. scheint mir schon aus Stilgründen ausgeschlossen — an

einen Fürsten aus dem Hause Habsburg vor uns. Der Doppeladler lässt in erster

Linie an den römischen Kaiser denken. Friedrich III. ist aber als Empfänger,

wenn man etwa doch Sixtus IV. als Spender annehmen wollte, ausgeschlossen,

da er schon von zwei Vorgängern Sixtus' IV. das geweihte Schwert selbst, also

die höchste päpstliche Auszeichnung empfangen hatte. Dasselbe gilt von Maxi-

milian I., wenn man Julius II. als den Geschenkgeber betrachtet. Es bleibt

nichts übrig, als einen Prinzen des Erzhauses ins Auge zu fassen. Die Künstler

der päpstlichen Curie scheinen in heraldischen Fragen nicht allzu ängstlich ge-

wesen zu sein; wurde doch das Wappen Gregors XIII., wie wir oben gesehen

haben, vom päpstlichen Seidensticker nicht mit den richtigen Tinkturen gestickt.

Das erzherzogliche Wappen kam zudem überhaupt erst um 1520 in Auf-

nahme (Klemme Josef, Das erzherzogliche Wappen und seine Entstehung:

Oesterr. ungar. Revue, XX). Es scheint also, dass die hervorgehobenen heral-

dischen Mängel des Doppeladlers wenigstens theilweise darauf zurückzuführen

sind, dass der ausführende Künstler diesen Doppeladler von dem kaiserlichen

differenziren wollte. Die männliche Descendenz aus dem Hause Habsburg war unter dem Pontificat

Julius' II. auf drei Glieder zusammengeschmolzen: Philipp den Schönen und dessen zwei Söhne, Karl

und Ferdinand. Philipp der Schöne hatte unmittelbar nach der Thronbesteigung Julius' II. Schwert

und Hut erhalten.2 Da nun Ferdinand wegen seines jugendlichen Alters kaum in Frage kommt, bleibt

nur noch Karl übrig, dessen Geburt, wie uns Burchard (a. a. O., III, 24 f.) berichtet, in Rom mit Fest-

messe und Freudenfeuern gefeiert worden war. Am 24. Jänner 1509 kamen fünf Gesandte des Kaisers

Max I. als Grossvaters und Vormundes des Erzherzogs Karl nach Rom, um dem Papste die Obedienz

zu leisten (Grassi ed. Döllinger, p. 388). Derartige Gesandtschaften brachten stets reiche Geschenke

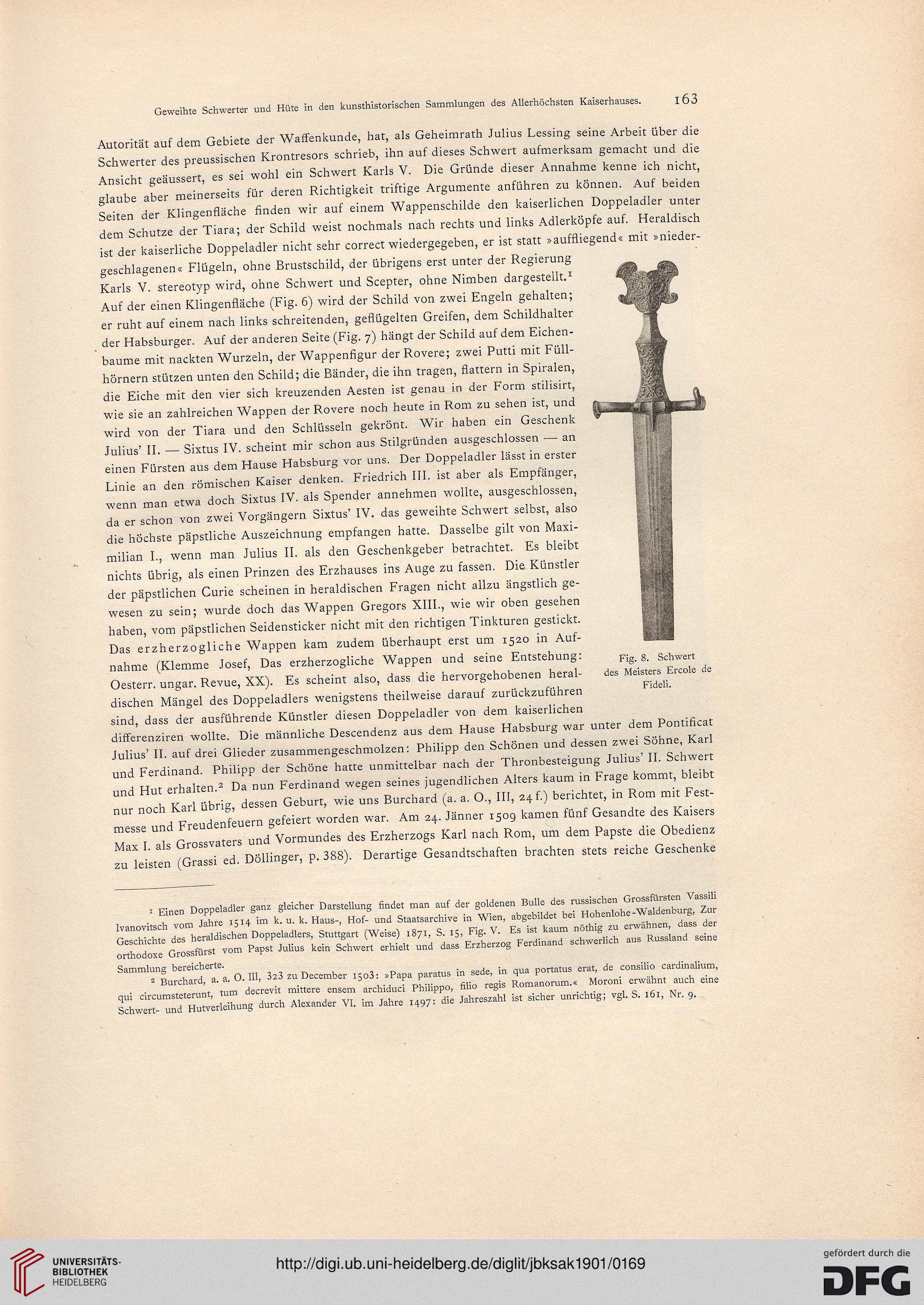

Fig. 8. Schwert

des Meisters Ercole de

Fideli.

1 Einen Doppeladler ganz gleicher Darstellung rindet man auf der goldenen Bulle des russischen Grossfürsten Vassiii

Ivanovitsch vom Jahre 1514 im k. u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchive in Wien, abgebildet bei Hohenlohe-Waldenburg, Zur

Geschichte des heraldischen Doppeladlers, Stuttgart (Weise) 1871, S. 15, Fig. V. Es ist kaum nöthig zu erwähnen, dass der

orthodoxe Grossfürst vom Papst Julius kein Schwert erhielt und dass Erzherzog Ferdinand schwerlich aus Russland seine

Sammlung bereicherte.

z Burchard, a. a. O. III, 323 zu December 1503: »Papa paratus in sede, in qua portatus erat, de consilio cardinalium,

qui circumsteterunt, tum decrevit mittere ensem archiduci Philippo, filio regis Romanorum.« Moroni erwähnt auch eine

Schwert- und Hutverleihung durch Alexander VI. im Jahre 1497: die Jahreszahl ist sicher unrichtig; vgl. S. 161, Nr. 9.

i63

Autorität auf dem Gebiete der Waffenkunde, hat, als Geheimrath Julius Lessing seine Arbeit über die

Schwerter des preussischen Krontresors schrieb, ihn auf dieses Schwert aufmerksam gemacht und die

Ansicht geäussert, es sei wohl ein Schwert Karls V. Die Gründe dieser Annahme kenne ich nicht,

glaube aber meinerseits für deren Richtigkeit triftige Argumente anführen zu können. Auf beiden

Seiten der Klingenfläche finden wir auf einem Wappenschilde den kaiserlichen Doppeladler unter

dem Schutze der Tiara; der Schild weist nochmals nach rechts und links Adlerköpfe auf. Heraldisch

ist der kaiserliche Doppeladler nicht sehr correct wiedergegeben, er ist statt »auffliegend« mit »nieder-

geschlagenen« Flügeln, ohne Brustschild, der übrigens erst unter der Regierung

Karls V. stereotyp wird, ohne Schwert und Scepter, ohne Nimben dargestellt.1

Auf der einen Klingenfläche (Fig. 6) wird der Schild von zwei Engeln gehalten;

er ruht auf einem nach links schreitenden, geflügelten Greifen, dem Schildhalter

der Habsburger. Auf der anderen Seite (Fig. 7) hängt der Schild auf dem Eichen-

baume mit nackten Wurzeln, der Wappenfigur der Rovere; zwei Putti mit Füll-

hörnern stützen unten den Schild; die Bänder, die ihn tragen, flattern in Spiralen,

die Eiche mit den vier sich kreuzenden Aesten ist genau in der Form stilisirt,

wie sie an zahlreichen Wappen der Rovere noch heute in Rom zu sehen ist, und

wird von der Tiara und den Schlüsseln gekrönt. Wir haben ein Geschenk

Julius' II. — Sixtus IV. scheint mir schon aus Stilgründen ausgeschlossen — an

einen Fürsten aus dem Hause Habsburg vor uns. Der Doppeladler lässt in erster

Linie an den römischen Kaiser denken. Friedrich III. ist aber als Empfänger,

wenn man etwa doch Sixtus IV. als Spender annehmen wollte, ausgeschlossen,

da er schon von zwei Vorgängern Sixtus' IV. das geweihte Schwert selbst, also

die höchste päpstliche Auszeichnung empfangen hatte. Dasselbe gilt von Maxi-

milian I., wenn man Julius II. als den Geschenkgeber betrachtet. Es bleibt

nichts übrig, als einen Prinzen des Erzhauses ins Auge zu fassen. Die Künstler

der päpstlichen Curie scheinen in heraldischen Fragen nicht allzu ängstlich ge-

wesen zu sein; wurde doch das Wappen Gregors XIII., wie wir oben gesehen

haben, vom päpstlichen Seidensticker nicht mit den richtigen Tinkturen gestickt.

Das erzherzogliche Wappen kam zudem überhaupt erst um 1520 in Auf-

nahme (Klemme Josef, Das erzherzogliche Wappen und seine Entstehung:

Oesterr. ungar. Revue, XX). Es scheint also, dass die hervorgehobenen heral-

dischen Mängel des Doppeladlers wenigstens theilweise darauf zurückzuführen

sind, dass der ausführende Künstler diesen Doppeladler von dem kaiserlichen

differenziren wollte. Die männliche Descendenz aus dem Hause Habsburg war unter dem Pontificat

Julius' II. auf drei Glieder zusammengeschmolzen: Philipp den Schönen und dessen zwei Söhne, Karl

und Ferdinand. Philipp der Schöne hatte unmittelbar nach der Thronbesteigung Julius' II. Schwert

und Hut erhalten.2 Da nun Ferdinand wegen seines jugendlichen Alters kaum in Frage kommt, bleibt

nur noch Karl übrig, dessen Geburt, wie uns Burchard (a. a. O., III, 24 f.) berichtet, in Rom mit Fest-

messe und Freudenfeuern gefeiert worden war. Am 24. Jänner 1509 kamen fünf Gesandte des Kaisers

Max I. als Grossvaters und Vormundes des Erzherzogs Karl nach Rom, um dem Papste die Obedienz

zu leisten (Grassi ed. Döllinger, p. 388). Derartige Gesandtschaften brachten stets reiche Geschenke

Fig. 8. Schwert

des Meisters Ercole de

Fideli.

1 Einen Doppeladler ganz gleicher Darstellung rindet man auf der goldenen Bulle des russischen Grossfürsten Vassiii

Ivanovitsch vom Jahre 1514 im k. u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchive in Wien, abgebildet bei Hohenlohe-Waldenburg, Zur

Geschichte des heraldischen Doppeladlers, Stuttgart (Weise) 1871, S. 15, Fig. V. Es ist kaum nöthig zu erwähnen, dass der

orthodoxe Grossfürst vom Papst Julius kein Schwert erhielt und dass Erzherzog Ferdinand schwerlich aus Russland seine

Sammlung bereicherte.

z Burchard, a. a. O. III, 323 zu December 1503: »Papa paratus in sede, in qua portatus erat, de consilio cardinalium,

qui circumsteterunt, tum decrevit mittere ensem archiduci Philippo, filio regis Romanorum.« Moroni erwähnt auch eine

Schwert- und Hutverleihung durch Alexander VI. im Jahre 1497: die Jahreszahl ist sicher unrichtig; vgl. S. 161, Nr. 9.