Paralipomena aus der Skulpturensammlung des Allerh. Kaiserhauses.

351

Motiv des cavaspina travestiert (vgl. Bode-Tschudis Beschreibung der Bildwerke der christlichen Epoche,

Berlin 1888, Nr. 156 auf Tafel III; dazu jetzt die neue Bearbeitung von Frieda Schottmüller: Die italie-

nischen und spanischen Bildwerke der Renaissance und des Barocks in Marmor, Holz und Stuck = Be-

schreibung der Bildwerke V, Berlin igi3, S. 109, Nr. 266). Es ist ein Hirtenbub in durchlöchertem und

zerfetztem Gewand, der, auf einem Baumstamm sitzend, mit Hilfe seines Taschenmessers einen Dorn

aus dem Fuße entfernt. Es mag eine

Äußerlichkeit sein, daß diese Figur, 1884

in Venedig erworben, der ausdrücklichen

Angabe des Katalogs nach aus Padua

stammt; immerhin gibt diese Herkunft

zu denken.

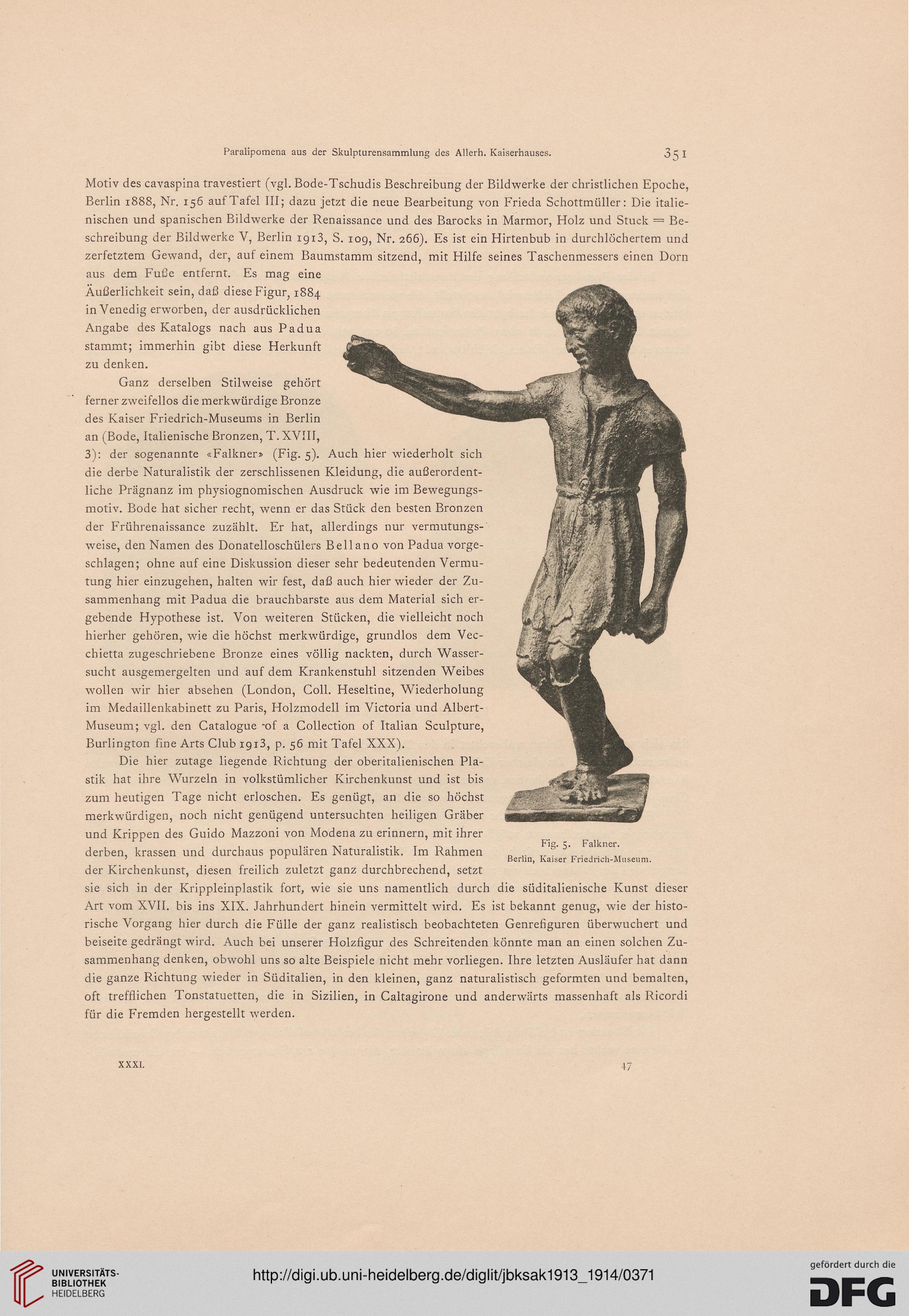

Ganz derselben Stilweise gehört

ferner zweifellos die merkwürdige Bronze

des Kaiser Friedrich-Museums in Berlin

an (Bode, Italienische Bronzen, T. XVIII,

3): der sogenannte «Falkner» (Fig. 5). Auch hier wiederholt sich

die derbe Naturalistik der zerschlissenen Kleidung, die außerordent-

liche Prägnanz im physiognomischen Ausdruck wie im Bewegungs-

motiv. Bode hat sicher recht, wenn er das Stück den besten Bronzen

der Frührenaissance zuzählt. Er hat, allerdings nur vermutungs-

weise, den Namen des Donatelloschülers Bellano von Padua vorge-

schlagen; ohne auf eine Diskussion dieser sehr bedeutenden Vermu-

tung hier einzugehen, halten wir fest, daß auch hier wieder der Zu-

sammenhang mit Padua die brauchbarste aus dem Material sich er-

gebende Hypothese ist. Von weiteren Stücken, die vielleicht noch

hierher gehören, wie die höchst merkwürdige, grundlos dem Vec-

chietta zugeschriebene Bronze eines völlig nackten, durch Wasser-

sucht ausgemergelten und auf dem Krankenstuhl sitzenden Weibes

wollen wir hier absehen (London, Coli. Heseltine, Wiederholung

im Medaillenkabinett zu Paris, Holzmodell im Victoria und Albert-

Museum; vgl. den Catalogue -of a Collection of Italian Sculpture,

Burlington fine Arts Club 1913, p. 56 mit Tafel XXX).

Die hier zutage liegende Richtung der oberitalienischen Pla-

stik hat ihre Wurzeln in volkstümlicher Kirchenkunst und ist bis

zum heutigen Tage nicht erloschen. Es genügt, an die so höchst

merkwürdigen, noch nicht genügend untersuchten heiligen Gräber

und Krippen des Guido Mazzoni von Modena zu erinnern, mit ihrer

derben, krassen und durchaus populären Naturalistik. Im Rahmen

der Kirchenkunst, diesen freilich zuletzt ganz durchbrechend, setzt

sie sich in der Krippleinplastik fort, wie sie uns namentlich durch die süditalienische Kunst dieser

Art vom XVII. bis ins XIX. Jahrhundert hinein vermittelt wird. Es ist bekannt genug, wie der histo-

rische Vorgang hier durch die Fülle der ganz realistisch beobachteten Genrefiguren überwuchert und

beiseite gedrängt wird. Auch bei unserer Holzfigur des Schreitenden könnte man an einen solchen Zu-

sammenhang denken, obwohl uns so alte Beispiele nicht mehr vorliegen. Ihre letzten Ausläufer hat dann

die ganze Richtung wieder in Süditalien, in den kleinen, ganz naturalistisch geformten und bemalten,

oft trefflichen Tonstatuetten, die in Sizilien, in Caltagirone und anderwärts massenhaft als Ricordi

für die Fremden hergestellt werden.

Fig. 5. Falkner.

Berlin, Kaiser Friedrich-Museum.

XXXI.

47

351

Motiv des cavaspina travestiert (vgl. Bode-Tschudis Beschreibung der Bildwerke der christlichen Epoche,

Berlin 1888, Nr. 156 auf Tafel III; dazu jetzt die neue Bearbeitung von Frieda Schottmüller: Die italie-

nischen und spanischen Bildwerke der Renaissance und des Barocks in Marmor, Holz und Stuck = Be-

schreibung der Bildwerke V, Berlin igi3, S. 109, Nr. 266). Es ist ein Hirtenbub in durchlöchertem und

zerfetztem Gewand, der, auf einem Baumstamm sitzend, mit Hilfe seines Taschenmessers einen Dorn

aus dem Fuße entfernt. Es mag eine

Äußerlichkeit sein, daß diese Figur, 1884

in Venedig erworben, der ausdrücklichen

Angabe des Katalogs nach aus Padua

stammt; immerhin gibt diese Herkunft

zu denken.

Ganz derselben Stilweise gehört

ferner zweifellos die merkwürdige Bronze

des Kaiser Friedrich-Museums in Berlin

an (Bode, Italienische Bronzen, T. XVIII,

3): der sogenannte «Falkner» (Fig. 5). Auch hier wiederholt sich

die derbe Naturalistik der zerschlissenen Kleidung, die außerordent-

liche Prägnanz im physiognomischen Ausdruck wie im Bewegungs-

motiv. Bode hat sicher recht, wenn er das Stück den besten Bronzen

der Frührenaissance zuzählt. Er hat, allerdings nur vermutungs-

weise, den Namen des Donatelloschülers Bellano von Padua vorge-

schlagen; ohne auf eine Diskussion dieser sehr bedeutenden Vermu-

tung hier einzugehen, halten wir fest, daß auch hier wieder der Zu-

sammenhang mit Padua die brauchbarste aus dem Material sich er-

gebende Hypothese ist. Von weiteren Stücken, die vielleicht noch

hierher gehören, wie die höchst merkwürdige, grundlos dem Vec-

chietta zugeschriebene Bronze eines völlig nackten, durch Wasser-

sucht ausgemergelten und auf dem Krankenstuhl sitzenden Weibes

wollen wir hier absehen (London, Coli. Heseltine, Wiederholung

im Medaillenkabinett zu Paris, Holzmodell im Victoria und Albert-

Museum; vgl. den Catalogue -of a Collection of Italian Sculpture,

Burlington fine Arts Club 1913, p. 56 mit Tafel XXX).

Die hier zutage liegende Richtung der oberitalienischen Pla-

stik hat ihre Wurzeln in volkstümlicher Kirchenkunst und ist bis

zum heutigen Tage nicht erloschen. Es genügt, an die so höchst

merkwürdigen, noch nicht genügend untersuchten heiligen Gräber

und Krippen des Guido Mazzoni von Modena zu erinnern, mit ihrer

derben, krassen und durchaus populären Naturalistik. Im Rahmen

der Kirchenkunst, diesen freilich zuletzt ganz durchbrechend, setzt

sie sich in der Krippleinplastik fort, wie sie uns namentlich durch die süditalienische Kunst dieser

Art vom XVII. bis ins XIX. Jahrhundert hinein vermittelt wird. Es ist bekannt genug, wie der histo-

rische Vorgang hier durch die Fülle der ganz realistisch beobachteten Genrefiguren überwuchert und

beiseite gedrängt wird. Auch bei unserer Holzfigur des Schreitenden könnte man an einen solchen Zu-

sammenhang denken, obwohl uns so alte Beispiele nicht mehr vorliegen. Ihre letzten Ausläufer hat dann

die ganze Richtung wieder in Süditalien, in den kleinen, ganz naturalistisch geformten und bemalten,

oft trefflichen Tonstatuetten, die in Sizilien, in Caltagirone und anderwärts massenhaft als Ricordi

für die Fremden hergestellt werden.

Fig. 5. Falkner.

Berlin, Kaiser Friedrich-Museum.

XXXI.

47