~p

106

Moesch — Moetteli, vom Rappenstein gen. Moetteli.

Moesch.

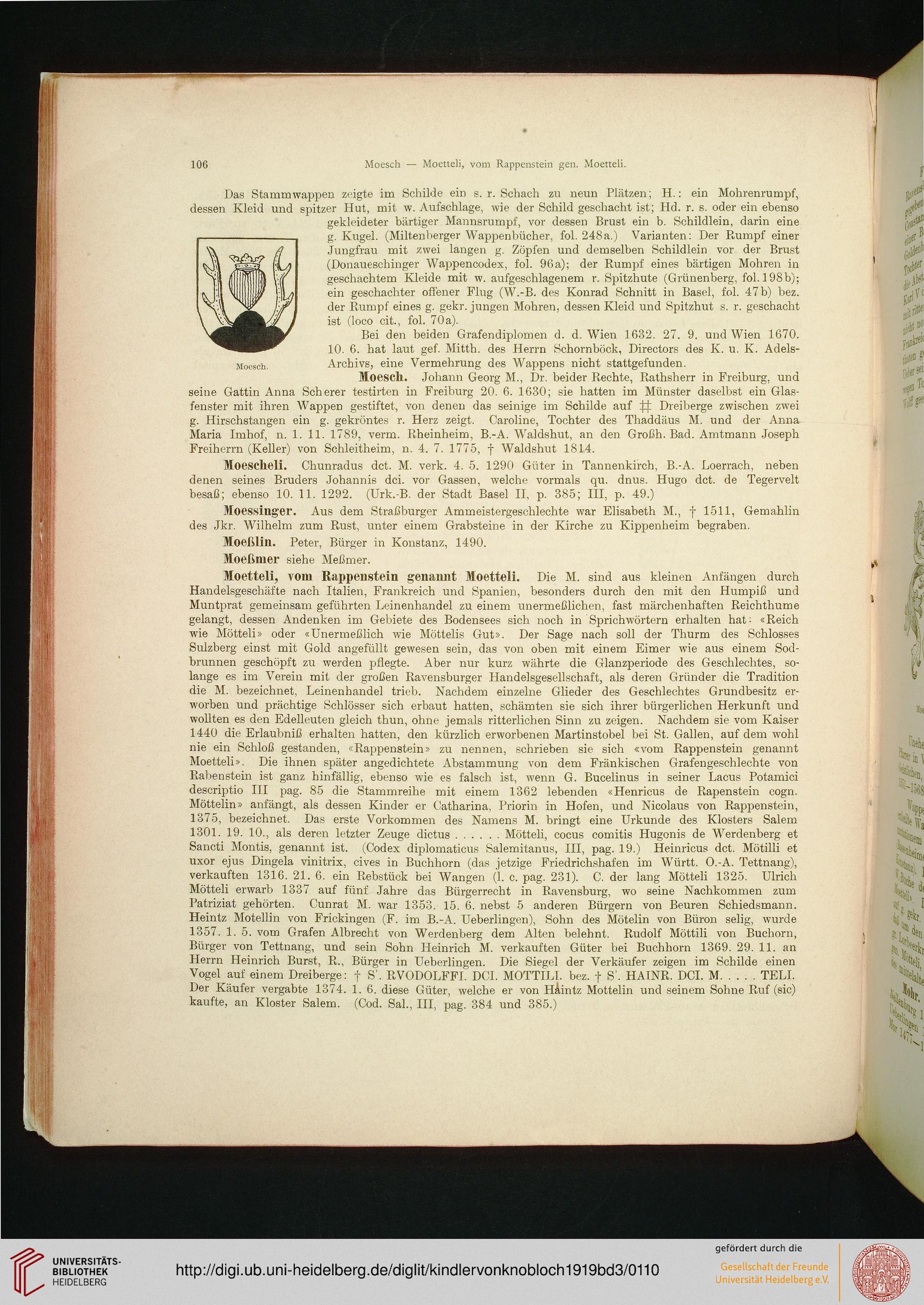

Das Stammwappen zeigte im Schilde ein s. r. Schach zu neun Plätzen; H.: ein Mohrenrumpf,

dessen Kleid und spitzer Hut, mit w. Aufschlage, wie der Schild geschacht ist; Hd. r. s. oder ein ebenso

gekleideter bärtiger Mannsrumpf, vor dessen Brust ein b. Schildlein, darin eine

g. Kugel. (Miltenberger Wappenbücher, fol. 248a.) Varianten: Der Rumpf einer

Jungfrau mit zwei langen g. Zöpfen und demselben Schildlein vor der Brust

(Donaueschinger Wappencodex, fol. 96a); der Rumpf eines bärtigen Mohren in

geschachtem Kleide mit w. aufgeschlagenem r. Spitzhute (Grünenberg, fol. 198 b);

ein geschachter offener Flug (W.-B. des Konrad Schnitt in Basel, fol. 47 b) bez.

der Rumpf eines g. gekr. jungen Mohren, dessen Kleid und Spitzhut s. r. geschacht

ist (loco cit., fol. 70 a).

Bei den beiden Grafendiplomen d. d. Wien 1632. 27. 9. und Wien 1670.

10. 6. hat laut gef. Mitth. des Herrn Schornböck, Directors des K. u. K. Adels-

Archivs, eine Vermehrung des Wappens nicht stattgefunden.

Moesch. Johann Georg M., Dr. beider Rechte, Rathsherr in Freiburg, und

seine Gattin Anna Scherer testirten in Freiburg 20. 6. 1630; sie hatten im Münster daselbst ein Glas-

fenster mit ihren Wappen gestiftet, von denen das seinige im Schilde auf ^ Dreiberge zwischen zwei

g. Hirschstangen ein g. gekröntes r. Herz zeigt. Caroline, Tochter des Thaddäus M. und der Anna

Maria Imhof, n. 1. 11. 1789, verm. Rheinheim, B.-A. Waldshut, an den Großh. Bad. Amtmann Joseph

Freiherrn (Keller) von Schieitheim, n. 4. 7. 1775, f Waldshut 1814.

Moescheli. Chunradus dct. M. verk. 4. 5. 1290 Güter in Tannenkirch, B.-A. Loerrach, neben

denen seines Bruders Johannis dci. vor Gassen, welche vormals qu. dnus. Hugo dct. de Tegervelt

besaß; ebenso 10. 11. 1292. (Urk.-B. der Stadt Basel II, p. 385; III, p. 49.)

Moessinger. Aus dem Straßburger Ammeistergeschlechte war Elisabeth M., f 1511, Gemahlin

des Jkr. Wilhelm zum Rust, unter einem Grabsteine in der Kirche zu Kippenheim begraben.

Moeßlin. Peter, Bürger in Konstanz, 1490.

Moeßnier siehe Meßmer.

Moetteli, vom Rappenstein genannt Moetteli. Die M. sind aus kleinen Anfängen durch

Handelsgeschäfte nach Italien, Frankreich und Spanien, besonders durch den mit den Humpiß und

Muntprat gemeinsam geführten Leinenhandel zu einem unermeßlichen, fast märchenhaften Reichthume

gelangt, dessen Andenken im Gebiete des Bodensees sich noch in Sprichwörtern erhalten hat: «Reich

wie Mötteli» oder «Unermeßlich wie Möttelis Gut». Der Sage nach soll der Thurm des Schlosses

Sulzberg einst mit Gold angefüllt gewesen sein, das von oben mit einem Eimer wie aus einem Sod-

brunnen geschöpft zu werden pflegte. Aber nur kurz währte die Glanzperiode des Geschlechtes, so-

lange es im Verein mit der großen Ravensburger Handelsgesellschaft, als deren Gründer die Tradition

die M. bezeichnet, Leinenhandel trieb. Nachdem einzelne Glieder des Geschlechtes Grundbesitz er-

worben und prächtige Schlösser sich erbaut hatten, schämten sie sich ihrer bürgerlichen Herkunft und

wollten es den Edelleuten gleich thun, ohne jemals ritterlichen Sinn zu zeigen. Nachdem sie vom Kaiser

1440 die Erlaubniß erhalten hatten, den kürzlich erworbenen Martinstobel bei St. Gallen, auf dem wohl

nie ein Schloß gestanden, «Rappenstein» zu nennen, schrieben sie sich «vom Rappenstein genannt

Moetteli». Die ihnen später angedichtete Abstammung von dem Fränkischen Grafengeschlechte von

Rabenstein ist ganz hinfällig, ebenso wie es falsch ist, wenn G. Bucelinus in seiner Lacus Potamici

descriptio III pag. 85 die Stammreihe mit einem 1362 lebenden «Henricus de Rapenstein cogn.

Möttelin» anfängt, als dessen Kinder er Catharina, Priorin in Höfen, und Nicolaus von Rappenstein,

1375, bezeichnet. Das erste Vorkommen des Namens M. bringt eine Urkunde des Klosters Salem

1301. 19. 10., als deren letzter Zeuge dictus......Mötteli, cocus comitis Hugonis de Werdenberg et

Sancti Montis, genannt ist. (Codex diplomaticus Salemitanus, III, pag. 19.) Heinricus dct. Mötilli et

uxor ejus Dingela vinitrix, cives in Buchhorn (das jetzige Friedrichshafen im Württ. O.-A. Tettnang),

verkauften 1316. 21. 6. ein Rebstück bei Wangen (1. c. pag. 231). C. der lang Mötteli 1325. Ulrich

Mötteli erwarb 1337 auf fünf Jahre das Bürgerrecht in Ravensburg, wo seine Nachkommen zum

Patriziat gehörten. Cunrat M. war 1353. 15. 6. nebst 5 anderen Bürgern von Beuren Schiedsmann.

Heintz Motellin von Frickingen (F. im B.-A. Ueberlingen), Sohn des Mötelin von Büron selig, wurde

1357. 1. 5. vom Grafen Albrecht von Werdenberg dem Alten belehnt. Rudolf Möttili von Buchorn,

Bürger von Tettnang, und sein Sohn Heinrich M. verkauften Güter bei Buchhorn 1369. 29. 11. an

Herrn Heinrich Burst, R., Bürger in Ueberlingen. Die Siegel der Verkäufer zeigen im Schilde einen

Vogel auf einem Dreiberge: f S'. RVODOLFFL DCI. MOTTILI. bez. f S'. HAINR. DCI. M.....TELI.

Der Käufer vergabte 1374. 1. 6. diese Güter, welche er von Haintz Möttelin und seinem Sohne Ruf (sie)

kaufte, an Kloster Salem. (Cod. Sah, III, pag. 384 und 385.)

[d4

\p\

w,

w i

106

Moesch — Moetteli, vom Rappenstein gen. Moetteli.

Moesch.

Das Stammwappen zeigte im Schilde ein s. r. Schach zu neun Plätzen; H.: ein Mohrenrumpf,

dessen Kleid und spitzer Hut, mit w. Aufschlage, wie der Schild geschacht ist; Hd. r. s. oder ein ebenso

gekleideter bärtiger Mannsrumpf, vor dessen Brust ein b. Schildlein, darin eine

g. Kugel. (Miltenberger Wappenbücher, fol. 248a.) Varianten: Der Rumpf einer

Jungfrau mit zwei langen g. Zöpfen und demselben Schildlein vor der Brust

(Donaueschinger Wappencodex, fol. 96a); der Rumpf eines bärtigen Mohren in

geschachtem Kleide mit w. aufgeschlagenem r. Spitzhute (Grünenberg, fol. 198 b);

ein geschachter offener Flug (W.-B. des Konrad Schnitt in Basel, fol. 47 b) bez.

der Rumpf eines g. gekr. jungen Mohren, dessen Kleid und Spitzhut s. r. geschacht

ist (loco cit., fol. 70 a).

Bei den beiden Grafendiplomen d. d. Wien 1632. 27. 9. und Wien 1670.

10. 6. hat laut gef. Mitth. des Herrn Schornböck, Directors des K. u. K. Adels-

Archivs, eine Vermehrung des Wappens nicht stattgefunden.

Moesch. Johann Georg M., Dr. beider Rechte, Rathsherr in Freiburg, und

seine Gattin Anna Scherer testirten in Freiburg 20. 6. 1630; sie hatten im Münster daselbst ein Glas-

fenster mit ihren Wappen gestiftet, von denen das seinige im Schilde auf ^ Dreiberge zwischen zwei

g. Hirschstangen ein g. gekröntes r. Herz zeigt. Caroline, Tochter des Thaddäus M. und der Anna

Maria Imhof, n. 1. 11. 1789, verm. Rheinheim, B.-A. Waldshut, an den Großh. Bad. Amtmann Joseph

Freiherrn (Keller) von Schieitheim, n. 4. 7. 1775, f Waldshut 1814.

Moescheli. Chunradus dct. M. verk. 4. 5. 1290 Güter in Tannenkirch, B.-A. Loerrach, neben

denen seines Bruders Johannis dci. vor Gassen, welche vormals qu. dnus. Hugo dct. de Tegervelt

besaß; ebenso 10. 11. 1292. (Urk.-B. der Stadt Basel II, p. 385; III, p. 49.)

Moessinger. Aus dem Straßburger Ammeistergeschlechte war Elisabeth M., f 1511, Gemahlin

des Jkr. Wilhelm zum Rust, unter einem Grabsteine in der Kirche zu Kippenheim begraben.

Moeßlin. Peter, Bürger in Konstanz, 1490.

Moeßnier siehe Meßmer.

Moetteli, vom Rappenstein genannt Moetteli. Die M. sind aus kleinen Anfängen durch

Handelsgeschäfte nach Italien, Frankreich und Spanien, besonders durch den mit den Humpiß und

Muntprat gemeinsam geführten Leinenhandel zu einem unermeßlichen, fast märchenhaften Reichthume

gelangt, dessen Andenken im Gebiete des Bodensees sich noch in Sprichwörtern erhalten hat: «Reich

wie Mötteli» oder «Unermeßlich wie Möttelis Gut». Der Sage nach soll der Thurm des Schlosses

Sulzberg einst mit Gold angefüllt gewesen sein, das von oben mit einem Eimer wie aus einem Sod-

brunnen geschöpft zu werden pflegte. Aber nur kurz währte die Glanzperiode des Geschlechtes, so-

lange es im Verein mit der großen Ravensburger Handelsgesellschaft, als deren Gründer die Tradition

die M. bezeichnet, Leinenhandel trieb. Nachdem einzelne Glieder des Geschlechtes Grundbesitz er-

worben und prächtige Schlösser sich erbaut hatten, schämten sie sich ihrer bürgerlichen Herkunft und

wollten es den Edelleuten gleich thun, ohne jemals ritterlichen Sinn zu zeigen. Nachdem sie vom Kaiser

1440 die Erlaubniß erhalten hatten, den kürzlich erworbenen Martinstobel bei St. Gallen, auf dem wohl

nie ein Schloß gestanden, «Rappenstein» zu nennen, schrieben sie sich «vom Rappenstein genannt

Moetteli». Die ihnen später angedichtete Abstammung von dem Fränkischen Grafengeschlechte von

Rabenstein ist ganz hinfällig, ebenso wie es falsch ist, wenn G. Bucelinus in seiner Lacus Potamici

descriptio III pag. 85 die Stammreihe mit einem 1362 lebenden «Henricus de Rapenstein cogn.

Möttelin» anfängt, als dessen Kinder er Catharina, Priorin in Höfen, und Nicolaus von Rappenstein,

1375, bezeichnet. Das erste Vorkommen des Namens M. bringt eine Urkunde des Klosters Salem

1301. 19. 10., als deren letzter Zeuge dictus......Mötteli, cocus comitis Hugonis de Werdenberg et

Sancti Montis, genannt ist. (Codex diplomaticus Salemitanus, III, pag. 19.) Heinricus dct. Mötilli et

uxor ejus Dingela vinitrix, cives in Buchhorn (das jetzige Friedrichshafen im Württ. O.-A. Tettnang),

verkauften 1316. 21. 6. ein Rebstück bei Wangen (1. c. pag. 231). C. der lang Mötteli 1325. Ulrich

Mötteli erwarb 1337 auf fünf Jahre das Bürgerrecht in Ravensburg, wo seine Nachkommen zum

Patriziat gehörten. Cunrat M. war 1353. 15. 6. nebst 5 anderen Bürgern von Beuren Schiedsmann.

Heintz Motellin von Frickingen (F. im B.-A. Ueberlingen), Sohn des Mötelin von Büron selig, wurde

1357. 1. 5. vom Grafen Albrecht von Werdenberg dem Alten belehnt. Rudolf Möttili von Buchorn,

Bürger von Tettnang, und sein Sohn Heinrich M. verkauften Güter bei Buchhorn 1369. 29. 11. an

Herrn Heinrich Burst, R., Bürger in Ueberlingen. Die Siegel der Verkäufer zeigen im Schilde einen

Vogel auf einem Dreiberge: f S'. RVODOLFFL DCI. MOTTILI. bez. f S'. HAINR. DCI. M.....TELI.

Der Käufer vergabte 1374. 1. 6. diese Güter, welche er von Haintz Möttelin und seinem Sohne Ruf (sie)

kaufte, an Kloster Salem. (Cod. Sah, III, pag. 384 und 385.)

[d4

\p\

w,

w i