kolossalen Monumentalguß unternahm, erfuhr der

suchende und ringende Meister eine gewaltige Ent»

täuschung, aus der er jedoch, weit davon entfernt sich

entmutigen zu lassen, wertvolle Erfahrungen und

Lehren schöpfte. Er beabsichtigte nämlich die sitzende

Figur für das König Max I.»Denkmal am Residenz»

platz aus einem Stück zu gießen, hatte aber noch zu

wenig Erfahrung von der Wucht

und Wirkung einer 150 Zentner

schweren Erzflut, die sofort nach

dem Einguß in die Form den

ganzen gemauerten Boden der

Gießgrube sprengte. Linter ge-

waltigem Donner entlud sich das

kochende Erz und zerriß mit der

mühsam bereiteten Form die

Frucht einer 1V2 jährigen Arbeit.

Derartige Mißerfolge waren

aber nicht geeignet, einen Mann

wieStiglmaier zur Aufgabe seiner

Pläne zu veranlassen. Frisch und

mit neuen Erfahrungen ging er

wieder an das Werk und der Guß

sowohl der Statue als auch der

übrigen Teile des Denkmals ge-

lang. Als Besonderheit darf er»

wähnt werden, daß jeder der

vier an den Ecken des Piedestals

sitzenden Löwen massiv ist und

einen Erzaufwand von 130Zent»

nern erforderte.

In den Jahren 1836—1839 ent»

stand Thorwaldsens Reiterstatue

des Kurfürsten Max I. am Wit»

telsbacherplatz in München.

Gleichzeitig wurde dieSchiller»

Statue für Stuttgart gegossen.

Weiterhin wurden vollendet:

Das Denkmal für den Markgrafen

Friedrich von Brandenburg in Er»

langen, verschiedene kleinere Ar»

beiten, wie ein Sehwanthaler'sches

Kruzifix für Bamberg und ein großer Schwan aus Zink

für Hohenschwangau.

In dieser Zeit begannen auch bereits die Vorarbeiten

für den Koloß der Bavaria, die größte Erzstatue der

Welt. Den nötigen Ton zum Formen braditen 17 Flösse

aus dem bayerischen Oberland.

Es entstanden ferner die Götter» und Nornenbilder

für die Walhalla, eineMozart=Statue, wofür Stiglmaier

und Schwanthaler zu Ehrenbürgern von Salzburg er»

nannt wurden, ein Jean Paul «Denkmal in Bayreuth,

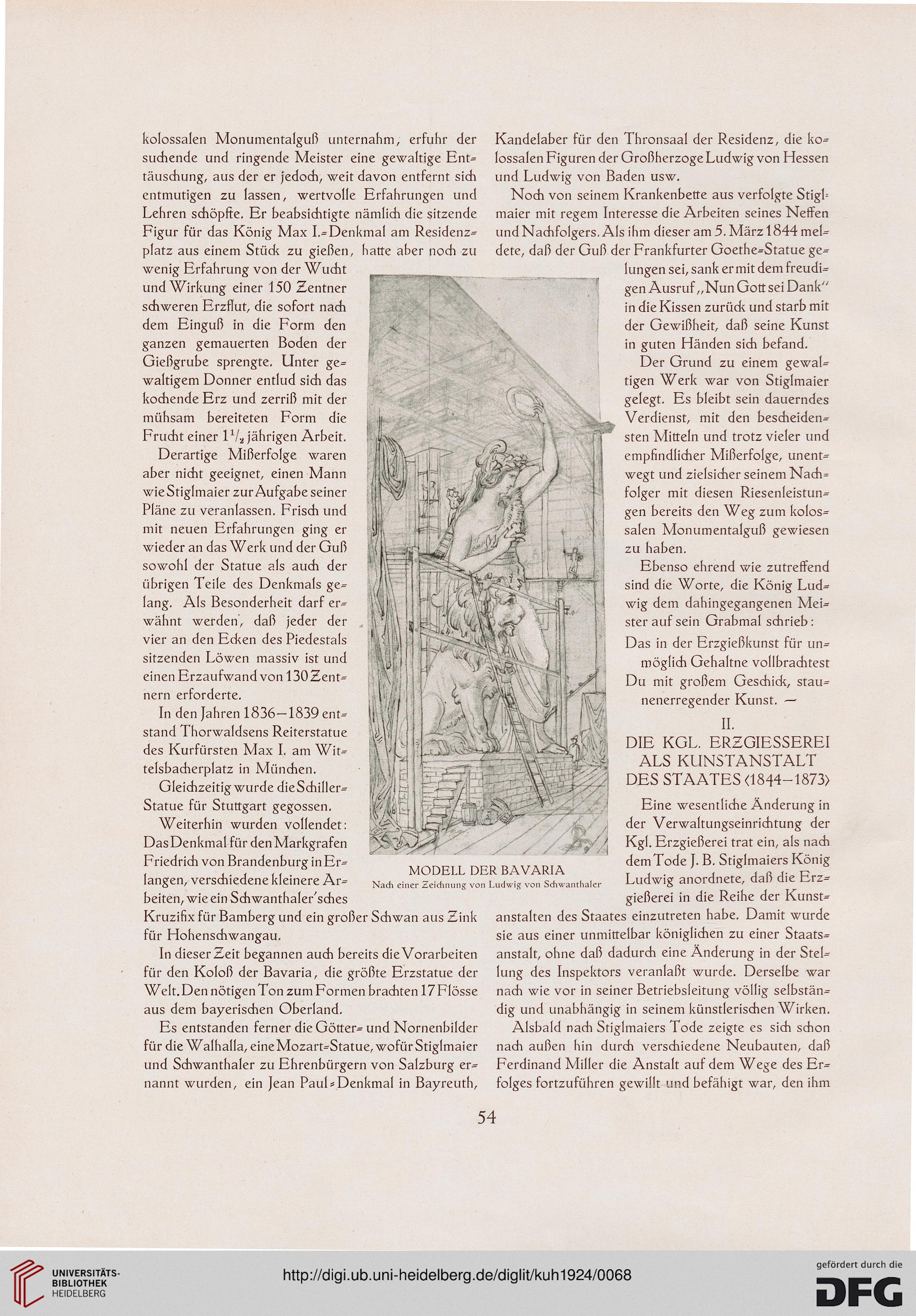

MODELL DER BAVARIA

Nach einer Zeichnung von Ludwig von Schwanthaler

Kandelaber für den Thronsaal der Residenz, die ko-

lossalen Figuren der Großherzoge Ludwig von Hessen

und Ludwig von Baden usw.

Noch von seinem Krankenbette aus verfolgte Stigl-

maier mit regem Interesse die Arbeiten seines Neffen

und Nachfolgers. Als ihm dieser am 5. März 1844 mel»

dete, daß der Guß der Frankfurter Goethe=Statue ge»

lungen sei, sank er mit dem freudi»

gen Ausruf „Nun Gott sei Dank"

in die Kissen zurück und starb mit

der Gewißheit, daß seine Kunst

in guten Händen sich befand.

Der Grund zu einem gewal»

tigen Werk war von Stiglmaier

gelegt. Es bleibt sein dauerndes

Verdienst, mit den bescheiden»

sten Mitteln und trotz vieler und

empfindlicher Mißerfolge, unent»

wegt und zielsicher seinem Nach»

folger mit diesen Riesenleistun»

gen bereits den Weg zum kolos»

salen Monumentalguß gewiesen

zu haben.

Ebenso ehrend wie zutreffend

sind die Worte, die König Lud»

wig dem dahingegangenen Mei»

ster auf sein Grabmal schrieb:

Das in der Erzgießkunst für un»

möglidi Gehaltne vollbrachtest

Du mit großem Geschick, stau»

nenerregender Kunst. —

II.

DIE KGL. ERZGIESSEREI

ALS KUNSTANSTALT

DES STAATES (1844-1873)

Eine wesentliche Änderung in

der Verwaltungseinrichtung der

Kgl. Erzgießerei trat ein, als nach

dem Tode J. B. Stiglmaiers König

Ludwig anordnete, daß die Erz»

gießerei in die Reihe der Kunst»

anstalten des Staates einzutreten habe. Damit wurde

sie aus einer unmittelbar königlichen zu einer Staats»

anstalt, ohne daß dadurch eine Änderung in der Stel»

lung des Inspektors veranlaßt wurde. Derselbe war

nach wie vor in seiner Betriebsleitung völlig selbstän»

dig und unabhängig in seinem künstlerischen Wirken.

Alsbald nach Stiglmaiers Tode zeigte es sich schon

nach außen hin durch verschiedene Neubauten, daß

Ferdinand Miller die Anstalt auf dem Wege des Er»

folges fortzuführen gewillt und befähigt war, den ihm

54

suchende und ringende Meister eine gewaltige Ent»

täuschung, aus der er jedoch, weit davon entfernt sich

entmutigen zu lassen, wertvolle Erfahrungen und

Lehren schöpfte. Er beabsichtigte nämlich die sitzende

Figur für das König Max I.»Denkmal am Residenz»

platz aus einem Stück zu gießen, hatte aber noch zu

wenig Erfahrung von der Wucht

und Wirkung einer 150 Zentner

schweren Erzflut, die sofort nach

dem Einguß in die Form den

ganzen gemauerten Boden der

Gießgrube sprengte. Linter ge-

waltigem Donner entlud sich das

kochende Erz und zerriß mit der

mühsam bereiteten Form die

Frucht einer 1V2 jährigen Arbeit.

Derartige Mißerfolge waren

aber nicht geeignet, einen Mann

wieStiglmaier zur Aufgabe seiner

Pläne zu veranlassen. Frisch und

mit neuen Erfahrungen ging er

wieder an das Werk und der Guß

sowohl der Statue als auch der

übrigen Teile des Denkmals ge-

lang. Als Besonderheit darf er»

wähnt werden, daß jeder der

vier an den Ecken des Piedestals

sitzenden Löwen massiv ist und

einen Erzaufwand von 130Zent»

nern erforderte.

In den Jahren 1836—1839 ent»

stand Thorwaldsens Reiterstatue

des Kurfürsten Max I. am Wit»

telsbacherplatz in München.

Gleichzeitig wurde dieSchiller»

Statue für Stuttgart gegossen.

Weiterhin wurden vollendet:

Das Denkmal für den Markgrafen

Friedrich von Brandenburg in Er»

langen, verschiedene kleinere Ar»

beiten, wie ein Sehwanthaler'sches

Kruzifix für Bamberg und ein großer Schwan aus Zink

für Hohenschwangau.

In dieser Zeit begannen auch bereits die Vorarbeiten

für den Koloß der Bavaria, die größte Erzstatue der

Welt. Den nötigen Ton zum Formen braditen 17 Flösse

aus dem bayerischen Oberland.

Es entstanden ferner die Götter» und Nornenbilder

für die Walhalla, eineMozart=Statue, wofür Stiglmaier

und Schwanthaler zu Ehrenbürgern von Salzburg er»

nannt wurden, ein Jean Paul «Denkmal in Bayreuth,

MODELL DER BAVARIA

Nach einer Zeichnung von Ludwig von Schwanthaler

Kandelaber für den Thronsaal der Residenz, die ko-

lossalen Figuren der Großherzoge Ludwig von Hessen

und Ludwig von Baden usw.

Noch von seinem Krankenbette aus verfolgte Stigl-

maier mit regem Interesse die Arbeiten seines Neffen

und Nachfolgers. Als ihm dieser am 5. März 1844 mel»

dete, daß der Guß der Frankfurter Goethe=Statue ge»

lungen sei, sank er mit dem freudi»

gen Ausruf „Nun Gott sei Dank"

in die Kissen zurück und starb mit

der Gewißheit, daß seine Kunst

in guten Händen sich befand.

Der Grund zu einem gewal»

tigen Werk war von Stiglmaier

gelegt. Es bleibt sein dauerndes

Verdienst, mit den bescheiden»

sten Mitteln und trotz vieler und

empfindlicher Mißerfolge, unent»

wegt und zielsicher seinem Nach»

folger mit diesen Riesenleistun»

gen bereits den Weg zum kolos»

salen Monumentalguß gewiesen

zu haben.

Ebenso ehrend wie zutreffend

sind die Worte, die König Lud»

wig dem dahingegangenen Mei»

ster auf sein Grabmal schrieb:

Das in der Erzgießkunst für un»

möglidi Gehaltne vollbrachtest

Du mit großem Geschick, stau»

nenerregender Kunst. —

II.

DIE KGL. ERZGIESSEREI

ALS KUNSTANSTALT

DES STAATES (1844-1873)

Eine wesentliche Änderung in

der Verwaltungseinrichtung der

Kgl. Erzgießerei trat ein, als nach

dem Tode J. B. Stiglmaiers König

Ludwig anordnete, daß die Erz»

gießerei in die Reihe der Kunst»

anstalten des Staates einzutreten habe. Damit wurde

sie aus einer unmittelbar königlichen zu einer Staats»

anstalt, ohne daß dadurch eine Änderung in der Stel»

lung des Inspektors veranlaßt wurde. Derselbe war

nach wie vor in seiner Betriebsleitung völlig selbstän»

dig und unabhängig in seinem künstlerischen Wirken.

Alsbald nach Stiglmaiers Tode zeigte es sich schon

nach außen hin durch verschiedene Neubauten, daß

Ferdinand Miller die Anstalt auf dem Wege des Er»

folges fortzuführen gewillt und befähigt war, den ihm

54