Literatur

423

Erörterung der Motive gibt, welche zur

Tätowierung führten: Trauer und Blut-

rache , kriegerischer Schutzzauber und

Geschlechtsreife, Häuptlingstum und

Schmucklust, — der europäische Ge-

danke, als sollte die Tätowierung einen

Ersatz der Kleidung darstellen, wird mit

überzeugenden Gründen abgelehnt. Die

eigentliche Erörterung, die nach dieser

eingehenden Vorbereitung beginnt, wid-

met sich mit größter Präzision der in-

haltlichen Untersuchung der Musterung.

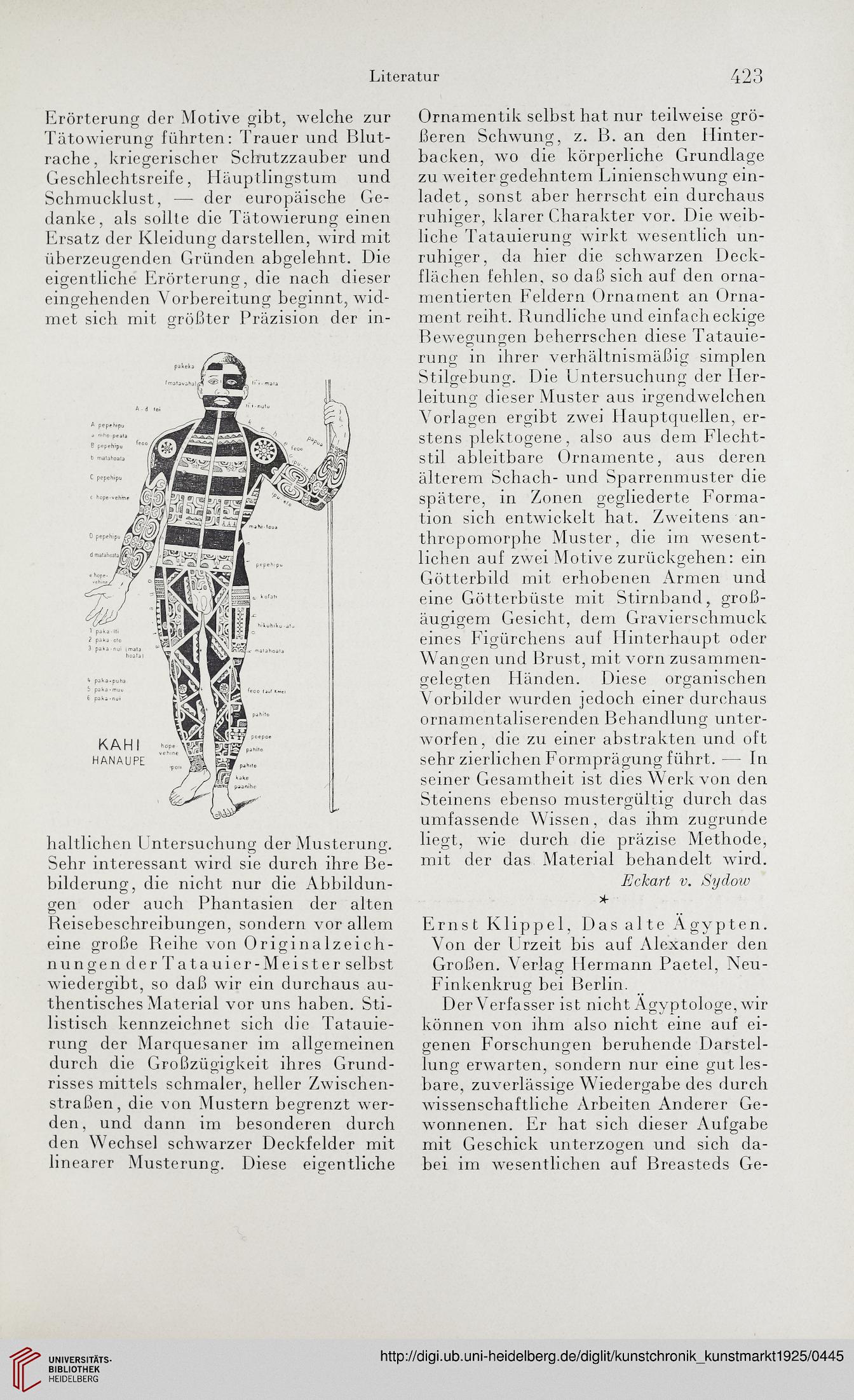

Sehr interessant wird sie durch ihre Be-

bilderung, die nicht nur die Abbildun-

gen oder auch Phantasien der alten

Beisebeschreibungen, sondern vor allem

eine große Beihe von Originalzeich-

nungen derTatauier-Meister selbst

wiedergibt, so daß wir ein durchaus au-

thentisches Material vor uns haben. Sti-

listisch kennzeichnet sich die Tatauie-

rung der Marcjuesaner im allgemeinen

durch die Großzügigkeit ihres Grund-

risses mittels schmaler, heller Zwischen-

straßen, die von Mustern begrenzt wer-

den, und dann im besonderen durch

den Wechsel schwarzer Deckfelder mit

linearer Musterung. Diese eigentliche

Ornamentik selbst hat nur teilweise grö-

ßeren Schwung, z. B. an den Hinter-

backen, wo die körperliche Grundlage

zu weiter gedehntem Linienschwung ein-

ladet, sonst aber herrscht ein durchaus

ruhiger, klarer Charakter vor. Die weib-

liche Tatauierung wirkt wesentlich un-

ruhiger, da hier die schwarzen Deck-

flächen fehlen, so daß sich auf den orna-

mentierten Feldern Ornament an Orna-

ment reiht. Bundliche und einfach eckige

Bewegungen beherrschen diese Tatauie-

rung in ihrer verhältnismäßig simplen

Stilgebung. Die Untersuchung der Her-

leitung dieser Muster aus irgendwelchen

Vorlagen ergibt zwei Hauptquellen, er-

stens plektogene, also aus dem Flecht-

stil ableitbare Ornamente, aus deren

älterem Schach- und Sparrenmuster die

spätere, in Zonen gegliederte Forma-

tion sich entwickelt hat. Zweitens an-

thropomorphe Muster, die im wesent-

lichen auf zwei Motive zurückgehen: ein

Götterbild mit erhobenen x4rmen und

eine Götterbüste mit Stirnband, groß-

äugigem Gesicht, dem Gravierschmuck

eines Figürchens auf Hinterhaupt oder

Wangen und Brust, mit vorn zusammen-

gelegten Händen. Diese organischen

Vorbilder wurden jedoch einer durchaus

ornamentaliserenden Behandlung unter-

worfen, die zu einer abstrakten und oft

sehr zierlichen Formprägung führt. — In

seiner Gesamtheit ist dies Werk von den

Steinens ebenso mustergültig durch das

umfassende Wissen, das ihm zugrunde

liegt, wie durch die präzise Methode,

mit der das Material behandelt wird.

Eckart v. Sydoiv

*

Ernst Klippel, Das alte Ägypten.

Von der Urzeit bis auf Alexander den

Großen. Verlag Hermann Paetel, Neu-

Finkenkrug bei Berlin.

Der Verfasser ist nicht Ägyptologe, wir

können von ihm also nicht eine auf ei-

genen Forschungen beruhende Darstel-

lung erwarten, sondern nur eine gut les-

bare, zuverlässige Wiedergabe des durch

wissenschaftliche Arbeiten Anderer Ge-

wonnenen. Er hat sich dieser Aufgabe

mit Geschick unterzogen und sich da-

bei im wesentlichen auf Breasteds Ge-

423

Erörterung der Motive gibt, welche zur

Tätowierung führten: Trauer und Blut-

rache , kriegerischer Schutzzauber und

Geschlechtsreife, Häuptlingstum und

Schmucklust, — der europäische Ge-

danke, als sollte die Tätowierung einen

Ersatz der Kleidung darstellen, wird mit

überzeugenden Gründen abgelehnt. Die

eigentliche Erörterung, die nach dieser

eingehenden Vorbereitung beginnt, wid-

met sich mit größter Präzision der in-

haltlichen Untersuchung der Musterung.

Sehr interessant wird sie durch ihre Be-

bilderung, die nicht nur die Abbildun-

gen oder auch Phantasien der alten

Beisebeschreibungen, sondern vor allem

eine große Beihe von Originalzeich-

nungen derTatauier-Meister selbst

wiedergibt, so daß wir ein durchaus au-

thentisches Material vor uns haben. Sti-

listisch kennzeichnet sich die Tatauie-

rung der Marcjuesaner im allgemeinen

durch die Großzügigkeit ihres Grund-

risses mittels schmaler, heller Zwischen-

straßen, die von Mustern begrenzt wer-

den, und dann im besonderen durch

den Wechsel schwarzer Deckfelder mit

linearer Musterung. Diese eigentliche

Ornamentik selbst hat nur teilweise grö-

ßeren Schwung, z. B. an den Hinter-

backen, wo die körperliche Grundlage

zu weiter gedehntem Linienschwung ein-

ladet, sonst aber herrscht ein durchaus

ruhiger, klarer Charakter vor. Die weib-

liche Tatauierung wirkt wesentlich un-

ruhiger, da hier die schwarzen Deck-

flächen fehlen, so daß sich auf den orna-

mentierten Feldern Ornament an Orna-

ment reiht. Bundliche und einfach eckige

Bewegungen beherrschen diese Tatauie-

rung in ihrer verhältnismäßig simplen

Stilgebung. Die Untersuchung der Her-

leitung dieser Muster aus irgendwelchen

Vorlagen ergibt zwei Hauptquellen, er-

stens plektogene, also aus dem Flecht-

stil ableitbare Ornamente, aus deren

älterem Schach- und Sparrenmuster die

spätere, in Zonen gegliederte Forma-

tion sich entwickelt hat. Zweitens an-

thropomorphe Muster, die im wesent-

lichen auf zwei Motive zurückgehen: ein

Götterbild mit erhobenen x4rmen und

eine Götterbüste mit Stirnband, groß-

äugigem Gesicht, dem Gravierschmuck

eines Figürchens auf Hinterhaupt oder

Wangen und Brust, mit vorn zusammen-

gelegten Händen. Diese organischen

Vorbilder wurden jedoch einer durchaus

ornamentaliserenden Behandlung unter-

worfen, die zu einer abstrakten und oft

sehr zierlichen Formprägung führt. — In

seiner Gesamtheit ist dies Werk von den

Steinens ebenso mustergültig durch das

umfassende Wissen, das ihm zugrunde

liegt, wie durch die präzise Methode,

mit der das Material behandelt wird.

Eckart v. Sydoiv

*

Ernst Klippel, Das alte Ägypten.

Von der Urzeit bis auf Alexander den

Großen. Verlag Hermann Paetel, Neu-

Finkenkrug bei Berlin.

Der Verfasser ist nicht Ägyptologe, wir

können von ihm also nicht eine auf ei-

genen Forschungen beruhende Darstel-

lung erwarten, sondern nur eine gut les-

bare, zuverlässige Wiedergabe des durch

wissenschaftliche Arbeiten Anderer Ge-

wonnenen. Er hat sich dieser Aufgabe

mit Geschick unterzogen und sich da-

bei im wesentlichen auf Breasteds Ge-