50 DAS ORNAMENTALE PFLANZENSTUDIUM IM KUNSTGEWERBLICHEN UNTERRICHTE.

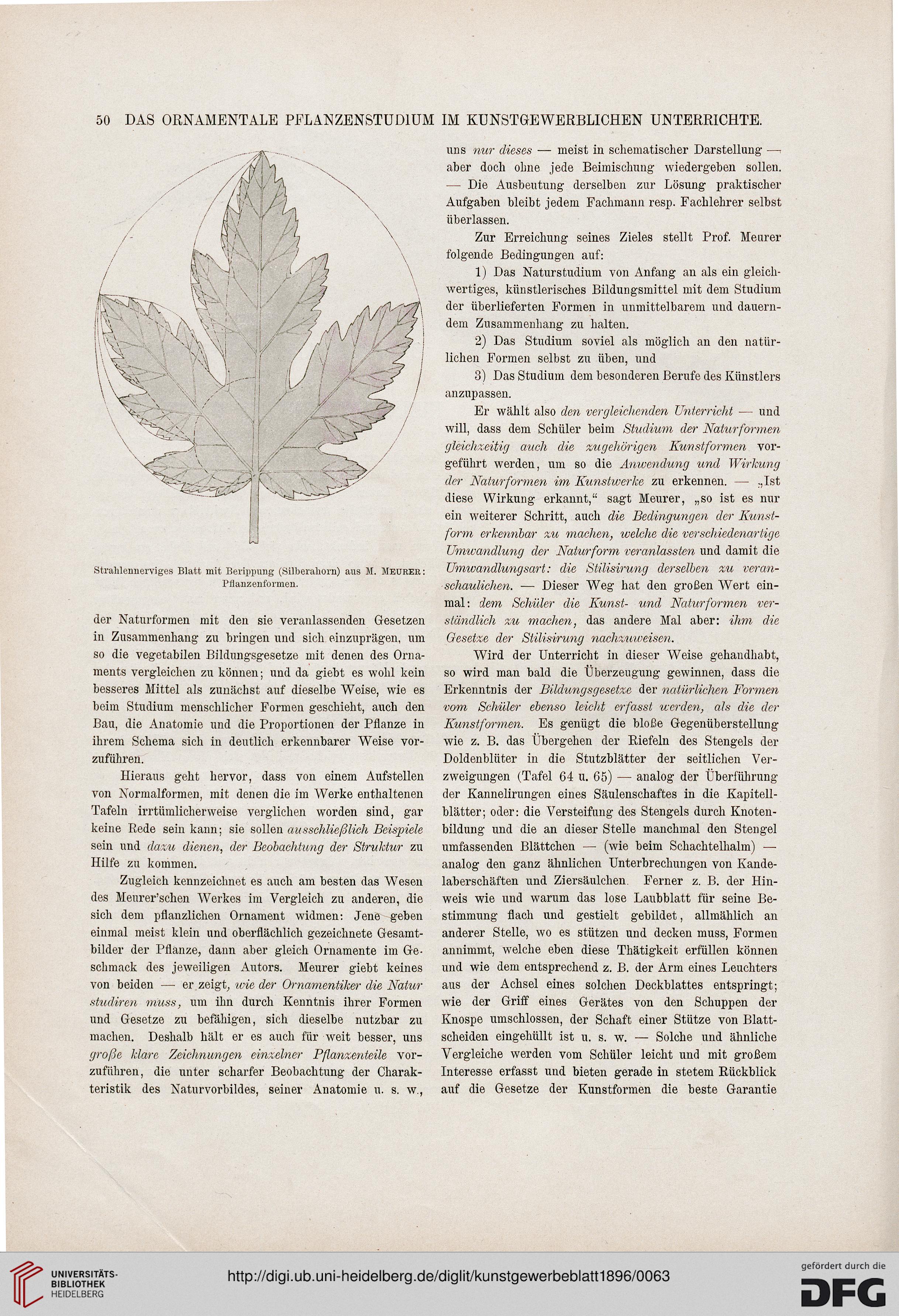

Stralileimerviges Blatt mit Berippung (Silberahorn) aus M. Meurer:

Pflanzeuformeii.

der Naturformen mit den sie veranlassenden Gesetzen

in Zusammenhang zu bringen und sich einzuprägen, um

so die vegetabilen Bildungsgesetze mit denen des Orna-

ments vergleichen zu können; und da giebt es wohl kein

besseres Mittel als zunächst auf dieselbe Weise, wie es

beim Studium menschlicher Formen geschieht, auch den

Bau, die Anatomie und die Proportionen der Pflanze in

ihrem Schema sich in deutlich erkennbarer Weise vor-

zuführen.

Hieraus geht hervor, dass von einem Aufstellen

von Normalformen, mit denen die im Werke enthaltenen

Tafeln irrtümlicherweise verglichen worden sind, gar

keine Bede sein kann; sie sollen ausschließlich Beispiele

sein und dazu dienen, der Beobachtung der Struktur zu

Hilfe zu kommen.

Zugleich kennzeichnet es auch am besten das Wesen

des Meurer'schen Werkes im Vergleich zu anderen, die

sich dem pflanzlichen Ornament widmen: Jene geben

einmal meist klein und oberflächlich gezeichnete Gesamt-

bilder der Pflanze, dann aber gleich Ornamente im Ge-

schmack des jeweiligen Autors. Meurer giebt keines

von beiden — er zeigt, -wie der Ornamentiker die Natur

studiren muss, um ihn durch Kenntnis ihrer Formen

und Gesetze zu befähigen, sich dieselbe nutzbar zu

machen. Deshalb hält er es auch für weit besser, uns

große klare Zeichnungen einzelner Pflanzenteile vor-

zuführen, die unter scharfer Beobachtung der Charak-

teristik des Naturvorbildes, seiner Anatomie u. s. w.,

uns nur dieses — meist in schematischer Darstellung —

aber doch ohne jede Beimischung wiedergeben sollen.

— Die Ausbeutung derselben zur Lösung praktischer

Aufgaben bleibt jedem Fachmann resp. Fachlehrer selbst

überlassen.

Zur Erreichung seines Zieles stellt Prof. Meurer

folgende Bedingungen auf:

1) Das Naturstudium von Anfang an als ein gleich-

wertiges, künstlerisches Bildungsmittel mit dem Studium

der überlieferten Formen in unmittelbarem und dauern-

dem Zusammenhang zu halten.

2) Das Studium soviel als möglich an den natür-

lichen Formen selbst zu üben, und

3) Das Studium dem besonderen Berufe des Künstlers

anzupassen.

Er wählt also den vergleichenden Unterricht — und

will, dass dem Schüler beim Studium der Naturformen

gleichzeitig auch die zugehörigen Kunstformen vor-

geführt werden, um so die Anwendung und Wirkung

der Naturformen im Kunstwerke zu erkennen. — „Ist

diese Wirkung erkannt," sagt Meurer, „so ist es nur

ein weiterer Schritt, auch die Bedingungen der Kunst-

form erkennbar zu machen, welche die verschiedenartige

Umwandlung der Naturform veranlassten und damit die

Umwandlungsart: die Stilisirung derselben zu veran-

schaulichm. — Dieser Weg hat den großen Wert ein-

mal: dem Schüler die Kunst- und Naturformen ver-

ständlich zu machen, das andere Mal aber: ihm die

Gesetze der Stilisirung nachzuweisen.

Wird der Unterricht in dieser Weise gehandhabt,

so wird man bald die Überzeugung gewinnen, dass die

Erkenntnis der Bildungsgesetze der natürlichen Formen

vom Schüler ebenso leicht erfasst werden, als die der

Kunstformen. Es genügt die bloße Gegenüberstellung

wie z. B. das Übergehen der Riefeln des Stengels der

Doldenblüter in die Stutzblätter der seitlichen Ver-

zweigungen (Tafel 64 u. 65) — analog der Überführung

der Kannelirungen eines Säulenschaftes in die Kapitell-

blätter; oder: die Versteifung des Stengels durch Knoten-

bildung und die an dieser Stelle manchmal den Stengel

umfassenden Blättchen — (wie beim Schachtelhalm) —

analog den ganz ähnlichen Unterbrechungen von Kande-

laberschäften und Ziersäulchen. Ferner z. B. der Hin-

weis wie und warum das lose Laubblatt für seine Be-

stimmung flach und gestielt gebildet, allmählich an

anderer Stelle, wo es stützen und decken muss, Formen

annimmt, welche eben diese Thätigkeit erfüllen können

und wie dem entsprechend z. B. der Arm eines Leuchters

aus der Achsel eines solchen Deckblattes entspringt;

wie der Griff eines Gerätes von den Schuppen der

Knospe umschlossen, der Schaft einer Stütze von Blatt-

scheiden eingehüllt ist u. s. w. — Solche und ähnliche

Vergleiche werden vom Schüler leicht und mit großem

Interesse erfasst und bieten gerade in stetem Bückblick

auf die Gesetze der Kunstformen die beste Garantie

Stralileimerviges Blatt mit Berippung (Silberahorn) aus M. Meurer:

Pflanzeuformeii.

der Naturformen mit den sie veranlassenden Gesetzen

in Zusammenhang zu bringen und sich einzuprägen, um

so die vegetabilen Bildungsgesetze mit denen des Orna-

ments vergleichen zu können; und da giebt es wohl kein

besseres Mittel als zunächst auf dieselbe Weise, wie es

beim Studium menschlicher Formen geschieht, auch den

Bau, die Anatomie und die Proportionen der Pflanze in

ihrem Schema sich in deutlich erkennbarer Weise vor-

zuführen.

Hieraus geht hervor, dass von einem Aufstellen

von Normalformen, mit denen die im Werke enthaltenen

Tafeln irrtümlicherweise verglichen worden sind, gar

keine Bede sein kann; sie sollen ausschließlich Beispiele

sein und dazu dienen, der Beobachtung der Struktur zu

Hilfe zu kommen.

Zugleich kennzeichnet es auch am besten das Wesen

des Meurer'schen Werkes im Vergleich zu anderen, die

sich dem pflanzlichen Ornament widmen: Jene geben

einmal meist klein und oberflächlich gezeichnete Gesamt-

bilder der Pflanze, dann aber gleich Ornamente im Ge-

schmack des jeweiligen Autors. Meurer giebt keines

von beiden — er zeigt, -wie der Ornamentiker die Natur

studiren muss, um ihn durch Kenntnis ihrer Formen

und Gesetze zu befähigen, sich dieselbe nutzbar zu

machen. Deshalb hält er es auch für weit besser, uns

große klare Zeichnungen einzelner Pflanzenteile vor-

zuführen, die unter scharfer Beobachtung der Charak-

teristik des Naturvorbildes, seiner Anatomie u. s. w.,

uns nur dieses — meist in schematischer Darstellung —

aber doch ohne jede Beimischung wiedergeben sollen.

— Die Ausbeutung derselben zur Lösung praktischer

Aufgaben bleibt jedem Fachmann resp. Fachlehrer selbst

überlassen.

Zur Erreichung seines Zieles stellt Prof. Meurer

folgende Bedingungen auf:

1) Das Naturstudium von Anfang an als ein gleich-

wertiges, künstlerisches Bildungsmittel mit dem Studium

der überlieferten Formen in unmittelbarem und dauern-

dem Zusammenhang zu halten.

2) Das Studium soviel als möglich an den natür-

lichen Formen selbst zu üben, und

3) Das Studium dem besonderen Berufe des Künstlers

anzupassen.

Er wählt also den vergleichenden Unterricht — und

will, dass dem Schüler beim Studium der Naturformen

gleichzeitig auch die zugehörigen Kunstformen vor-

geführt werden, um so die Anwendung und Wirkung

der Naturformen im Kunstwerke zu erkennen. — „Ist

diese Wirkung erkannt," sagt Meurer, „so ist es nur

ein weiterer Schritt, auch die Bedingungen der Kunst-

form erkennbar zu machen, welche die verschiedenartige

Umwandlung der Naturform veranlassten und damit die

Umwandlungsart: die Stilisirung derselben zu veran-

schaulichm. — Dieser Weg hat den großen Wert ein-

mal: dem Schüler die Kunst- und Naturformen ver-

ständlich zu machen, das andere Mal aber: ihm die

Gesetze der Stilisirung nachzuweisen.

Wird der Unterricht in dieser Weise gehandhabt,

so wird man bald die Überzeugung gewinnen, dass die

Erkenntnis der Bildungsgesetze der natürlichen Formen

vom Schüler ebenso leicht erfasst werden, als die der

Kunstformen. Es genügt die bloße Gegenüberstellung

wie z. B. das Übergehen der Riefeln des Stengels der

Doldenblüter in die Stutzblätter der seitlichen Ver-

zweigungen (Tafel 64 u. 65) — analog der Überführung

der Kannelirungen eines Säulenschaftes in die Kapitell-

blätter; oder: die Versteifung des Stengels durch Knoten-

bildung und die an dieser Stelle manchmal den Stengel

umfassenden Blättchen — (wie beim Schachtelhalm) —

analog den ganz ähnlichen Unterbrechungen von Kande-

laberschäften und Ziersäulchen. Ferner z. B. der Hin-

weis wie und warum das lose Laubblatt für seine Be-

stimmung flach und gestielt gebildet, allmählich an

anderer Stelle, wo es stützen und decken muss, Formen

annimmt, welche eben diese Thätigkeit erfüllen können

und wie dem entsprechend z. B. der Arm eines Leuchters

aus der Achsel eines solchen Deckblattes entspringt;

wie der Griff eines Gerätes von den Schuppen der

Knospe umschlossen, der Schaft einer Stütze von Blatt-

scheiden eingehüllt ist u. s. w. — Solche und ähnliche

Vergleiche werden vom Schüler leicht und mit großem

Interesse erfasst und bieten gerade in stetem Bückblick

auf die Gesetze der Kunstformen die beste Garantie