KLEINE MITTEILUNGEN.

95

museums Professors Melchior zur Straßen. Geboren am

28. Dezember 1832 zu Münster in Westfalen, kam Melchior

zur Straßen 1850 in die Schule des Kölnischen Bildhauers

Imhof. Von dort wandte er sich 1854 nach Berlin, arbeitete

hier unter Rauch bis zu dessen Tode 1857 und ging dann

nach Rom. In Berlin entstanden von ihm zwei bedeutende

plastische Werke, die er im Auftrag Friedrich Wilhelms IV.

ausführte, eine heilige Elisabeth für das katholische Spital

und der Große Kurfürst als Knabe. Von Rom sandte er die

„Römische Hirtin" zur Berliner Ausstellung; dort schuf er

auch für den Freiherrn von Oppenheim in Köln die herrliche

Marmorgruppe einer „Caritas". Nach Berlin im Jahre 1863

zurückgekehrt, bezog er das ehemalige Rauch'sche Atelier,

aus dem von ihm eine neue Reihe bildnerischer Schöpfungen

hervorging, so im Ja,hre 1870 die Gruppe König Wilhelm

und Kronprinz Friedrich Wilhelm auf dem Schlachtfeld von

Königgrätz, weiter achtundzwanzig große Porträtmedaillons

in Bronze für das Berliner Rathaus und anderes in Terracotta.

Seinen Ruf als bewährter Bildhauer im Sinne vornehmster

und edelster Auffassung wird auch die Stadt Leipzig dank-

bar und ehrend zu erhalten wissen, denn hier sprechen zahl-

reiche Werke der Plastik von dem berufenen Meister, so die

Giebelgruppe am Frontispiz des Hauptpostamtes, die Lipsia-

figur auf der Neuen Börse, die Statuen Rembrandt's und

Rubens am Städtischen Museum, die Standbilder Friedrich's

des Streitbaren und Moritz' von Sachsen, Goethe's und

Lessing's an der schönen Universitätsbibliothek, die den

Buchhandel versinnlichende Frauenflgur am Deutschen Buch-

händlerhause. Auch ein umfangreicher Figurenfries für das

neue Museum in Linz ging in Leipzig aus seinen Händen

hervor. Einen guten Teil seiner Kraft und seiner Kenntnisse

widmete der Verewigte den Schätzen und den Besuchern des

Leipziger Kunstgewerbemuseums.

WETTBEWERBE.

Im Anzeigenteile der heutigen Nummer veröffentlicht der

geschäftsführende Ausschuss der „Sächsisch-Thüringischen

Industrie- und Gciverbeaus Stellung zu Leipzig 1897 ein

Preisausschreiben behufs Gewinnung eines Ausstellungs-

plakates. An demselben können sich alle im Ausstellungs-

gebiete wohnhaften Künstler beteiligen. Für die drei besten

eingehenden Entwürfe sind Preise im Betrage von 800, 600

und 400 M. ausgesetzt. Das Preisgericht besteht aus folgen-

den Herren: Professor M. Honegger, Max Klinger, Stadt-

baudirektor Prof. Licht, Arthur Scheiter, Direktor P. lldph.

Schuster; Stadtrat IL Dodcl, Handelskammer-Sekretär Dr.

Pohle, Mitglieder des geschäftsführenden Ausschusses. Die

Frist zur Einreichung der Entwürfe läuft am 16. April d. J. ab.

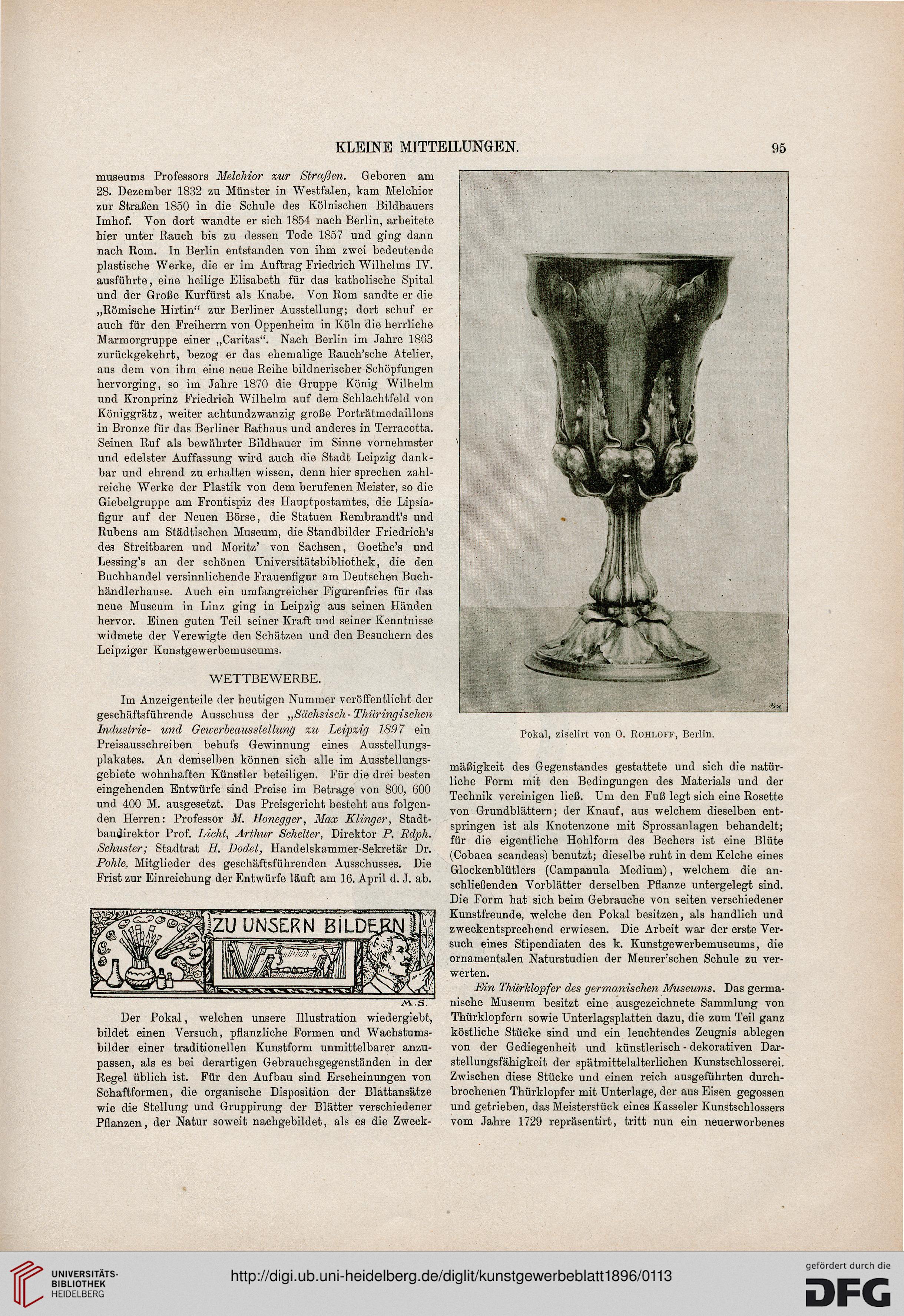

Der Pokal, welchen unsere Illustration wiedergiebt,

bildet einen Versuch, pflanzliche Formen und Wachstums-

bilder einer traditionellen Kunstform unmittelbarer anzu-

passen, als es bei derartigen Gebrauchsgegenständen in der

Regel üblich ist. Für den Aufbau sind Erscheinungen von

Schaftformen, die organische Disposition der Blattansätze

wie die Stellung und Gruppirung der Blätter verschiedener

Pflanzen, der Natur soweit nachgebildet, als es die Zweck-

Pokal, ziselirt von O. Rohloff, Berlin.

mäßigkeit des Gegenstandes gestattete und sich die natür-

liche Form mit den Bedingungen des Materials und der

Technik vereinigen ließ. Um den Fuß legt sich eine Rosette

von Grundblättern; der Knauf, aus welchem dieselben ent-

springen ist als Knotenzone mit Sprossanlagen behandelt;

für die eigentliche Hohlform des Bechers ist eine Blüte

(Cobaea scandeas) benutzt; dieselbe ruht in dem Kelche eines

Glockenblütlers (Campanula Medium), welchem die an-

schließenden Vorblätter derselben Pflanze untergelegt sind.

Die Form hat sich beim Gebrauche von Seiten verschiedener

Kunstfreunde, welche den Pokal besitzen, als handlich und

zweckentsprechend erwiesen. Die Arbeit war der erste Ver-

such eines Stipendiaten des k. Kunstgewerbemuseums, die

ornamentalen Naturstudien der Meurer'schen Schule zu ver-

werten.

Ein Thürklopfer des germanischen Museums. Das germa-

nische Museum besitzt eine ausgezeichnete Sammlung von

Thürklopfern sowie Unterlagsplatten dazu, die zum Teil ganz

köstliche Stücke sind und ein leuchtendes Zeugnis ablegen

von der Gediegenheit und künstlerisch - dekorativen Dar-

stellungsfähigkeit der spätmittelalterlichen Kunstschlosserei.

Zwischen diese Stücke und einen reich ausgeführten durch-

brochenen Thürklopfer mit Unterlage, der aus Eisen gegossen

und getrieben, das Meisterstück eines Kasseler Kunstschlossers

vom Jahre 1729 repräsentirt, tritt nun ein neuerworbenes

95

museums Professors Melchior zur Straßen. Geboren am

28. Dezember 1832 zu Münster in Westfalen, kam Melchior

zur Straßen 1850 in die Schule des Kölnischen Bildhauers

Imhof. Von dort wandte er sich 1854 nach Berlin, arbeitete

hier unter Rauch bis zu dessen Tode 1857 und ging dann

nach Rom. In Berlin entstanden von ihm zwei bedeutende

plastische Werke, die er im Auftrag Friedrich Wilhelms IV.

ausführte, eine heilige Elisabeth für das katholische Spital

und der Große Kurfürst als Knabe. Von Rom sandte er die

„Römische Hirtin" zur Berliner Ausstellung; dort schuf er

auch für den Freiherrn von Oppenheim in Köln die herrliche

Marmorgruppe einer „Caritas". Nach Berlin im Jahre 1863

zurückgekehrt, bezog er das ehemalige Rauch'sche Atelier,

aus dem von ihm eine neue Reihe bildnerischer Schöpfungen

hervorging, so im Ja,hre 1870 die Gruppe König Wilhelm

und Kronprinz Friedrich Wilhelm auf dem Schlachtfeld von

Königgrätz, weiter achtundzwanzig große Porträtmedaillons

in Bronze für das Berliner Rathaus und anderes in Terracotta.

Seinen Ruf als bewährter Bildhauer im Sinne vornehmster

und edelster Auffassung wird auch die Stadt Leipzig dank-

bar und ehrend zu erhalten wissen, denn hier sprechen zahl-

reiche Werke der Plastik von dem berufenen Meister, so die

Giebelgruppe am Frontispiz des Hauptpostamtes, die Lipsia-

figur auf der Neuen Börse, die Statuen Rembrandt's und

Rubens am Städtischen Museum, die Standbilder Friedrich's

des Streitbaren und Moritz' von Sachsen, Goethe's und

Lessing's an der schönen Universitätsbibliothek, die den

Buchhandel versinnlichende Frauenflgur am Deutschen Buch-

händlerhause. Auch ein umfangreicher Figurenfries für das

neue Museum in Linz ging in Leipzig aus seinen Händen

hervor. Einen guten Teil seiner Kraft und seiner Kenntnisse

widmete der Verewigte den Schätzen und den Besuchern des

Leipziger Kunstgewerbemuseums.

WETTBEWERBE.

Im Anzeigenteile der heutigen Nummer veröffentlicht der

geschäftsführende Ausschuss der „Sächsisch-Thüringischen

Industrie- und Gciverbeaus Stellung zu Leipzig 1897 ein

Preisausschreiben behufs Gewinnung eines Ausstellungs-

plakates. An demselben können sich alle im Ausstellungs-

gebiete wohnhaften Künstler beteiligen. Für die drei besten

eingehenden Entwürfe sind Preise im Betrage von 800, 600

und 400 M. ausgesetzt. Das Preisgericht besteht aus folgen-

den Herren: Professor M. Honegger, Max Klinger, Stadt-

baudirektor Prof. Licht, Arthur Scheiter, Direktor P. lldph.

Schuster; Stadtrat IL Dodcl, Handelskammer-Sekretär Dr.

Pohle, Mitglieder des geschäftsführenden Ausschusses. Die

Frist zur Einreichung der Entwürfe läuft am 16. April d. J. ab.

Der Pokal, welchen unsere Illustration wiedergiebt,

bildet einen Versuch, pflanzliche Formen und Wachstums-

bilder einer traditionellen Kunstform unmittelbarer anzu-

passen, als es bei derartigen Gebrauchsgegenständen in der

Regel üblich ist. Für den Aufbau sind Erscheinungen von

Schaftformen, die organische Disposition der Blattansätze

wie die Stellung und Gruppirung der Blätter verschiedener

Pflanzen, der Natur soweit nachgebildet, als es die Zweck-

Pokal, ziselirt von O. Rohloff, Berlin.

mäßigkeit des Gegenstandes gestattete und sich die natür-

liche Form mit den Bedingungen des Materials und der

Technik vereinigen ließ. Um den Fuß legt sich eine Rosette

von Grundblättern; der Knauf, aus welchem dieselben ent-

springen ist als Knotenzone mit Sprossanlagen behandelt;

für die eigentliche Hohlform des Bechers ist eine Blüte

(Cobaea scandeas) benutzt; dieselbe ruht in dem Kelche eines

Glockenblütlers (Campanula Medium), welchem die an-

schließenden Vorblätter derselben Pflanze untergelegt sind.

Die Form hat sich beim Gebrauche von Seiten verschiedener

Kunstfreunde, welche den Pokal besitzen, als handlich und

zweckentsprechend erwiesen. Die Arbeit war der erste Ver-

such eines Stipendiaten des k. Kunstgewerbemuseums, die

ornamentalen Naturstudien der Meurer'schen Schule zu ver-

werten.

Ein Thürklopfer des germanischen Museums. Das germa-

nische Museum besitzt eine ausgezeichnete Sammlung von

Thürklopfern sowie Unterlagsplatten dazu, die zum Teil ganz

köstliche Stücke sind und ein leuchtendes Zeugnis ablegen

von der Gediegenheit und künstlerisch - dekorativen Dar-

stellungsfähigkeit der spätmittelalterlichen Kunstschlosserei.

Zwischen diese Stücke und einen reich ausgeführten durch-

brochenen Thürklopfer mit Unterlage, der aus Eisen gegossen

und getrieben, das Meisterstück eines Kasseler Kunstschlossers

vom Jahre 1729 repräsentirt, tritt nun ein neuerworbenes