DER KRONLEUCHTER.

99

musizirenden Satyren, die die Syrinx und Doppelflöte

blasen, niedergelassen, ein wirksamer Kontrast gegen-

über den grausigen Gegenständen in der Mitte des

Schalenbodens. Von bewunderungswürdiger Sorgfalt ist

die Arbeit, es ist das Hauptstück unter den uns noch

erhaltenen etruskischen Bronzearbeiten. Die Figuren

sind noch in der der älteren griechischen Kunst eigen-

tümlichen steif gebundenen Weise dargestellt, die sich

in den etruskischen Werkstätten noch lange aufrecht

erhielt.

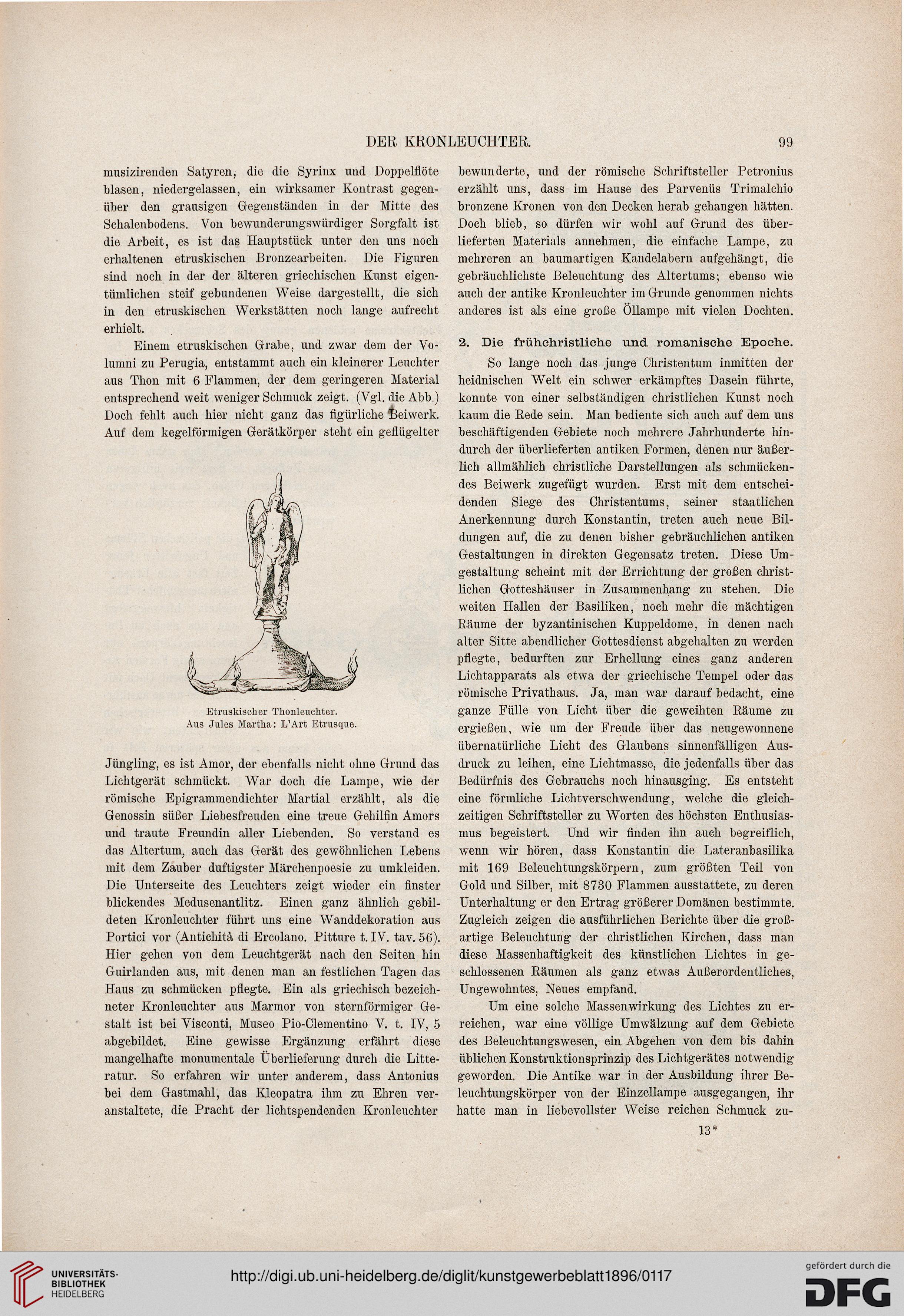

Einem etruskischen Grabe, und zwar dem der Vo-

lunini zu Perugia, entstammt auch ein kleinerer Leuchter

aus Thon mit 6 Flammen, der dem geringeren Material

entsprechend weit weniger Schmuck zeigt. (Vgl. die Abb.)

Doch fehlt auch hier nicht ganz das figürliche Beiwerk.

Auf dem kegelförmigen Gerätkörper steht ein geflügelter

Etruskisulier Thonleuchter.

Aus Jules Martha: L'Art Etrusque.

Jüngling, es ist Amor, der ebenfalls nicht ohne Grund das

Lichtgerät schmückt. War doch die Lampe, wie der

römische Epigrammendichter Martial erzählt, als die

Genossin süßer Liebesfreudeu eine treue Gehilfin Amors

und traute Freundin aller Liebenden. So verstand es

das Altertum, auch das Gerät des gewöhnlichen Lebens

mit dem Zauber duftigster Märchenpoesie zu umkleiden.

Die Unterseite des Leuchters zeigt wieder ein finster

blickendes Medusenantlitz. Einen ganz ähnlich gebil-

deten Kronleuchter führt uns eine Wanddekoration aus

Portici vor (Antichitä di Ercolano. Pitture t. IV. tav. 56).

Hier gehen von dem Leuchtgerät nach den Seiten hin

Guirlanden aus, mit denen man an festlichen Tagen das

Haus zu schmücken pflegte. Ein als griechisch bezeich-

neter Kronleuchter aus Marmor von sternförmiger Ge-

stalt ist bei Visconti, Museo Pio-Clementino V. t. IV, 5

abgebildet. Eine gewisse Ergänzung erfährt diese

mangelhafte monumentale Überlieferung durch die Litte-

ratur. So erfahren wir unter anderem, dass Antonius

bei dem Gastmahl, das Kleopatra ihm zu Ehren ver-

anstaltete, die Pracht der lichtspendenden Kronleuchter

bewunderte, und der römische Schriftsteller Petronius

erzählt uns, dass im Hause des Parvenüs Trimalchio

bronzene Kronen von den Decken herab gehangen hätten.

Doch blieb, so dürfen wir wohl auf Grund des über-

lieferten Materials annehmen, die einfache Lampe, zu

mehreren an baumartigen Kandelabern aufgehängt, die

gebräuchlichste Beleuchtung des Altertums; ebenso wie

auch der antike Kronleuchter im Grunde genommen nichts

anderes ist als eine große Öllampe mit vielen Dochten.

2. Die frühchristliche und romanische Epoche.

So lange noch das junge Christentum inmitten der

heidnischen Welt ein schwer erkämpftes Dasein führte,

konnte von einer selbständigen christlichen Kunst noch

kaum die Kede sein. Man bediente sich auch auf dem uns

beschäftigenden Gebiete noch mehrere Jahrhunderte hin-

durch der überlieferten antiken Formen, denen nur äußer-

lich allmählich christliche Darstellungen als schmücken-

des Beiwerk zugefügt wurden. Erst mit dem entschei-

denden Siege des Christentums, seiner staatlichen

Anerkennung durch Konstantin, treten auch neue Bil-

dungen auf, die zu denen bisher gebräuchlichen antiken

Gestaltungen in direkten Gegensatz treten. Diese Um-

gestaltung scheint mit der Errichtung der großen christ-

lichen Gotteshäuser in Zusammenhang zu stehen. Die

weiten Hallen der Basiliken, noch mehr die mächtigen

Räume der byzantinischen Kuppeldome, in denen nach

alter Sitte abendlicher Gottesdienst abgehalten zu werden

pflegte, bedurften zur Erhellung eines ganz anderen

Lichtapparats als etwa der griechische Tempel oder das

römische Privathaus. Ja, man war darauf bedacht, eine

ganze Fülle von Licht über die geweihten Eäume zu

ergießen, wie um der Freude über das neugewonnene

übernatürliche Licht des Glaubens sinnenfälligen Aus-

druck zu leihen, eine Lichtmasse, die jedenfalls über das

Bedürfnis des Gebrauchs noch hinausging. Es entstellt

eine förmliche Lichtverschwendung, welche die gleich-

zeitigen Schriftsteller zu Worten des höchsten Enthusias-

mus begeistert. Und wir finden ihn auch begreiflich,

wenn wir hören, dass Konstantin die Lateranbasilika

mit 169 Beleuchtungskörpern, zum größten Teil von

Gold und Silber, mit 8730 Flammen ausstattete, zu deren

Unterhaltung er den Ertrag größerer Domänen bestimmte.

Zugleich zeigen die ausführlichen Berichte über die groß-

artige Beleuchtung der christlichen Kirchen, dass man

diese Massenhaftigkeit des künstlichen Lichtes in ge-

schlossenen Räumen als ganz etwas Außerordentliches,

Ungewohntes, Neues empfand.

Um eine solche Massenwirkung des Lichtes zu er-

reichen, war eine völlige Umwälzung auf dem Gebiete

des Beleuchtungswesen, ein Abgehen von dem bis dahin

üblichen Konstraktionsprinzip des Lichtgerätes notwendig

geworden. Die Antike war in der Ausbildung ihrer Be-

leuchtungskörper von der Einzellampe ausgegangen, ihr

hatte man in liebevollster Weise reichen Schmuck zu-

13*

99

musizirenden Satyren, die die Syrinx und Doppelflöte

blasen, niedergelassen, ein wirksamer Kontrast gegen-

über den grausigen Gegenständen in der Mitte des

Schalenbodens. Von bewunderungswürdiger Sorgfalt ist

die Arbeit, es ist das Hauptstück unter den uns noch

erhaltenen etruskischen Bronzearbeiten. Die Figuren

sind noch in der der älteren griechischen Kunst eigen-

tümlichen steif gebundenen Weise dargestellt, die sich

in den etruskischen Werkstätten noch lange aufrecht

erhielt.

Einem etruskischen Grabe, und zwar dem der Vo-

lunini zu Perugia, entstammt auch ein kleinerer Leuchter

aus Thon mit 6 Flammen, der dem geringeren Material

entsprechend weit weniger Schmuck zeigt. (Vgl. die Abb.)

Doch fehlt auch hier nicht ganz das figürliche Beiwerk.

Auf dem kegelförmigen Gerätkörper steht ein geflügelter

Etruskisulier Thonleuchter.

Aus Jules Martha: L'Art Etrusque.

Jüngling, es ist Amor, der ebenfalls nicht ohne Grund das

Lichtgerät schmückt. War doch die Lampe, wie der

römische Epigrammendichter Martial erzählt, als die

Genossin süßer Liebesfreudeu eine treue Gehilfin Amors

und traute Freundin aller Liebenden. So verstand es

das Altertum, auch das Gerät des gewöhnlichen Lebens

mit dem Zauber duftigster Märchenpoesie zu umkleiden.

Die Unterseite des Leuchters zeigt wieder ein finster

blickendes Medusenantlitz. Einen ganz ähnlich gebil-

deten Kronleuchter führt uns eine Wanddekoration aus

Portici vor (Antichitä di Ercolano. Pitture t. IV. tav. 56).

Hier gehen von dem Leuchtgerät nach den Seiten hin

Guirlanden aus, mit denen man an festlichen Tagen das

Haus zu schmücken pflegte. Ein als griechisch bezeich-

neter Kronleuchter aus Marmor von sternförmiger Ge-

stalt ist bei Visconti, Museo Pio-Clementino V. t. IV, 5

abgebildet. Eine gewisse Ergänzung erfährt diese

mangelhafte monumentale Überlieferung durch die Litte-

ratur. So erfahren wir unter anderem, dass Antonius

bei dem Gastmahl, das Kleopatra ihm zu Ehren ver-

anstaltete, die Pracht der lichtspendenden Kronleuchter

bewunderte, und der römische Schriftsteller Petronius

erzählt uns, dass im Hause des Parvenüs Trimalchio

bronzene Kronen von den Decken herab gehangen hätten.

Doch blieb, so dürfen wir wohl auf Grund des über-

lieferten Materials annehmen, die einfache Lampe, zu

mehreren an baumartigen Kandelabern aufgehängt, die

gebräuchlichste Beleuchtung des Altertums; ebenso wie

auch der antike Kronleuchter im Grunde genommen nichts

anderes ist als eine große Öllampe mit vielen Dochten.

2. Die frühchristliche und romanische Epoche.

So lange noch das junge Christentum inmitten der

heidnischen Welt ein schwer erkämpftes Dasein führte,

konnte von einer selbständigen christlichen Kunst noch

kaum die Kede sein. Man bediente sich auch auf dem uns

beschäftigenden Gebiete noch mehrere Jahrhunderte hin-

durch der überlieferten antiken Formen, denen nur äußer-

lich allmählich christliche Darstellungen als schmücken-

des Beiwerk zugefügt wurden. Erst mit dem entschei-

denden Siege des Christentums, seiner staatlichen

Anerkennung durch Konstantin, treten auch neue Bil-

dungen auf, die zu denen bisher gebräuchlichen antiken

Gestaltungen in direkten Gegensatz treten. Diese Um-

gestaltung scheint mit der Errichtung der großen christ-

lichen Gotteshäuser in Zusammenhang zu stehen. Die

weiten Hallen der Basiliken, noch mehr die mächtigen

Räume der byzantinischen Kuppeldome, in denen nach

alter Sitte abendlicher Gottesdienst abgehalten zu werden

pflegte, bedurften zur Erhellung eines ganz anderen

Lichtapparats als etwa der griechische Tempel oder das

römische Privathaus. Ja, man war darauf bedacht, eine

ganze Fülle von Licht über die geweihten Eäume zu

ergießen, wie um der Freude über das neugewonnene

übernatürliche Licht des Glaubens sinnenfälligen Aus-

druck zu leihen, eine Lichtmasse, die jedenfalls über das

Bedürfnis des Gebrauchs noch hinausging. Es entstellt

eine förmliche Lichtverschwendung, welche die gleich-

zeitigen Schriftsteller zu Worten des höchsten Enthusias-

mus begeistert. Und wir finden ihn auch begreiflich,

wenn wir hören, dass Konstantin die Lateranbasilika

mit 169 Beleuchtungskörpern, zum größten Teil von

Gold und Silber, mit 8730 Flammen ausstattete, zu deren

Unterhaltung er den Ertrag größerer Domänen bestimmte.

Zugleich zeigen die ausführlichen Berichte über die groß-

artige Beleuchtung der christlichen Kirchen, dass man

diese Massenhaftigkeit des künstlichen Lichtes in ge-

schlossenen Räumen als ganz etwas Außerordentliches,

Ungewohntes, Neues empfand.

Um eine solche Massenwirkung des Lichtes zu er-

reichen, war eine völlige Umwälzung auf dem Gebiete

des Beleuchtungswesen, ein Abgehen von dem bis dahin

üblichen Konstraktionsprinzip des Lichtgerätes notwendig

geworden. Die Antike war in der Ausbildung ihrer Be-

leuchtungskörper von der Einzellampe ausgegangen, ihr

hatte man in liebevollster Weise reichen Schmuck zu-

13*