PETER BEHRENS’ MANNESMANN-HAUS

1 OÖ

100

sind vollständig in Waibener Tuffstein verkleidet und

heben sich in der Nuance hell von dem etwas dunkleren

Sockel ab. Für die Erdgeschoßwände des nach Norden

gelegenen Haupthofes hat der Künstler jenes lebendige

Material brauner Backsteinklinker wieder verwandt,

mit dem er schon so treffliche Wirkungen beim

Fabrikenbau für die AEG, am Humboldthain in

Berlin, in Hennigsdorf usw., erzielt hatte. Klinker

kehren auch an den Rückfronten des Gebäudes not-

wendig wieder, da sich hier, bei der späteren Ver-

längerung nach Nordosten, ein breiter Hof anschließen

soll. Aus dem gleichen Grund endigt auch an dieser

Stelle das sonst überall abgewalmte Dach hier in einem

Giebel. □

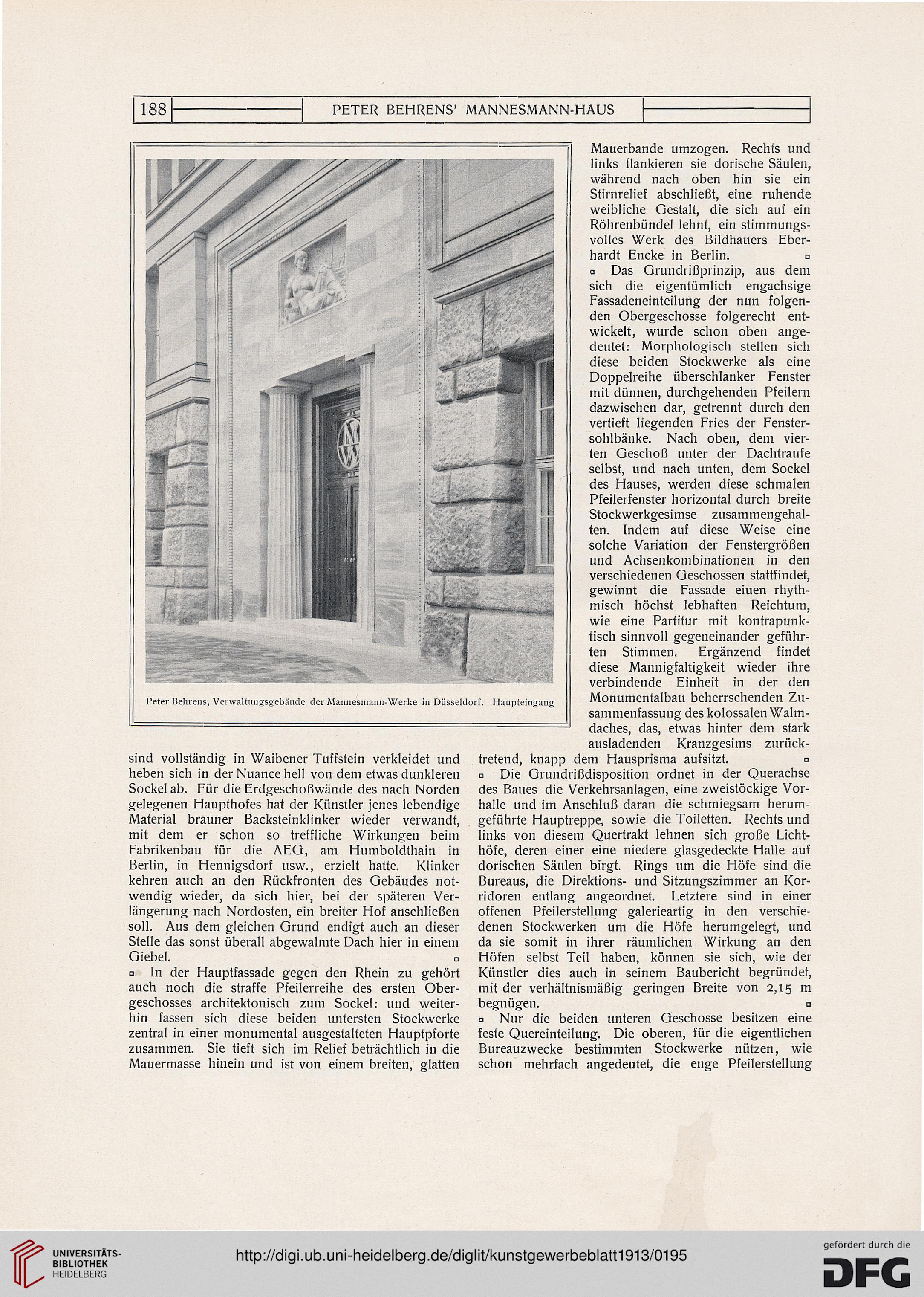

q In der Hauptfassade gegen den Rhein zu gehört

auch noch die straffe Pfeilerreihe des ersten Ober-

geschosses architektonisch zum Sockel: und weiter-

hin fassen sich diese beiden untersten Stockwerke

zentral in einer monumental ausgestalteten Hauptpforte

zusammen. Sie tieft sich im Relief beträchtlich in die

Mauermasse hinein und ist von einem breiten, glatten

Mauerbande umzogen. Rechts und

links flankieren sie dorische Säulen,

während nach oben hin sie ein

Stirnrelief abschließt, eine ruhende

weibliche Gestalt, die sich auf ein

Röhrenbündel lehnt, ein stimmungs-

volles Werk des Bildhauers Eber-

hardt Encke in Berlin. □

o Das Grundrißprinzip, aus dem

sich die eigentümlich engachsige

Fassadeneinteilung der nun folgen-

den Obergeschosse folgerecht ent-

wickelt, wurde schon oben ange-

deutet: Morphologisch stellen sich

diese beiden Stockwerke als eine

Doppelreihe überschlanker Fenster

mit dünnen, durchgehenden Pfeilern

dazwischen dar, getrennt durch den

vertieft liegenden Fries der Fenster-

sohlbänke. Nach oben, dem vier-

ten Geschoß unter der Dachtraufe

selbst, und nach unten, dem Sockel

des Hauses, werden diese schmalen

Pfeilerfenster horizontal durch breite

Stockwerkgesimse zusammengehal-

ten. Indem auf diese Weise eine

solche Variation der Fenstergrößen

und Achsenkombinationen in den

verschiedenen Geschossen stattfindet,

gewinnt die Fassade eiuen rhyth-

misch höchst lebhaften Reichtum,

wie eine Partitur mit kontrapunk-

tisch sinnvoll gegeneinander geführ-

ten Stimmen. Ergänzend findet

diese Mannigfaltigkeit wieder ihre

verbindende Einheit in der den

Monumentalbau beherrschenden Zu-

sammenfassung des kolossalen Walm-

daches, das, etwas hinter dem stark

ausladenden Kranzgesims zurück-

tretend, knapp dem Hausprisma aufsitzt. °

□ Die Grundrißdisposition ordnet in der Querachse

des Baues die Verkehrsanlagen, eine zweistöckige Vor-

halle und im Anschluß daran die schmiegsam herum-

geführte Hauptreppe, sowie die Toiletten. Rechtsund

links von diesem Quertrakt lehnen sich große Licht-

höfe, deren einer eine niedere glasgedeckte Halle auf

dorischen Säulen birgt. Rings um die Höfe sind die

Bureaus, die Direktions- und Sitzungszimmer an Kor-

ridoren entlang angeordnet. Letztere sind in einer

offenen Pfeilerstellung galerieartig in den verschie-

denen Stockwerken um die Höfe herumgelegt, und

da sie somit in ihrer räumlichen Wirkung an den

Höfen selbst Teil haben, können sie sich, wie der

Künstler dies auch in seinem Baubericht begründet,

mit der verhältnismäßig geringen Breite von 2,15 m

begnügen. □

□ Nur die beiden unteren Geschosse besitzen eine

feste Quereinteilung. Die oberen, für die eigentlichen

Bureauzwecke bestimmten Stockwerke nützen, wie

schon mehrfach angedeutet, die enge Pfeilerstellung

1 OÖ

100

sind vollständig in Waibener Tuffstein verkleidet und

heben sich in der Nuance hell von dem etwas dunkleren

Sockel ab. Für die Erdgeschoßwände des nach Norden

gelegenen Haupthofes hat der Künstler jenes lebendige

Material brauner Backsteinklinker wieder verwandt,

mit dem er schon so treffliche Wirkungen beim

Fabrikenbau für die AEG, am Humboldthain in

Berlin, in Hennigsdorf usw., erzielt hatte. Klinker

kehren auch an den Rückfronten des Gebäudes not-

wendig wieder, da sich hier, bei der späteren Ver-

längerung nach Nordosten, ein breiter Hof anschließen

soll. Aus dem gleichen Grund endigt auch an dieser

Stelle das sonst überall abgewalmte Dach hier in einem

Giebel. □

q In der Hauptfassade gegen den Rhein zu gehört

auch noch die straffe Pfeilerreihe des ersten Ober-

geschosses architektonisch zum Sockel: und weiter-

hin fassen sich diese beiden untersten Stockwerke

zentral in einer monumental ausgestalteten Hauptpforte

zusammen. Sie tieft sich im Relief beträchtlich in die

Mauermasse hinein und ist von einem breiten, glatten

Mauerbande umzogen. Rechts und

links flankieren sie dorische Säulen,

während nach oben hin sie ein

Stirnrelief abschließt, eine ruhende

weibliche Gestalt, die sich auf ein

Röhrenbündel lehnt, ein stimmungs-

volles Werk des Bildhauers Eber-

hardt Encke in Berlin. □

o Das Grundrißprinzip, aus dem

sich die eigentümlich engachsige

Fassadeneinteilung der nun folgen-

den Obergeschosse folgerecht ent-

wickelt, wurde schon oben ange-

deutet: Morphologisch stellen sich

diese beiden Stockwerke als eine

Doppelreihe überschlanker Fenster

mit dünnen, durchgehenden Pfeilern

dazwischen dar, getrennt durch den

vertieft liegenden Fries der Fenster-

sohlbänke. Nach oben, dem vier-

ten Geschoß unter der Dachtraufe

selbst, und nach unten, dem Sockel

des Hauses, werden diese schmalen

Pfeilerfenster horizontal durch breite

Stockwerkgesimse zusammengehal-

ten. Indem auf diese Weise eine

solche Variation der Fenstergrößen

und Achsenkombinationen in den

verschiedenen Geschossen stattfindet,

gewinnt die Fassade eiuen rhyth-

misch höchst lebhaften Reichtum,

wie eine Partitur mit kontrapunk-

tisch sinnvoll gegeneinander geführ-

ten Stimmen. Ergänzend findet

diese Mannigfaltigkeit wieder ihre

verbindende Einheit in der den

Monumentalbau beherrschenden Zu-

sammenfassung des kolossalen Walm-

daches, das, etwas hinter dem stark

ausladenden Kranzgesims zurück-

tretend, knapp dem Hausprisma aufsitzt. °

□ Die Grundrißdisposition ordnet in der Querachse

des Baues die Verkehrsanlagen, eine zweistöckige Vor-

halle und im Anschluß daran die schmiegsam herum-

geführte Hauptreppe, sowie die Toiletten. Rechtsund

links von diesem Quertrakt lehnen sich große Licht-

höfe, deren einer eine niedere glasgedeckte Halle auf

dorischen Säulen birgt. Rings um die Höfe sind die

Bureaus, die Direktions- und Sitzungszimmer an Kor-

ridoren entlang angeordnet. Letztere sind in einer

offenen Pfeilerstellung galerieartig in den verschie-

denen Stockwerken um die Höfe herumgelegt, und

da sie somit in ihrer räumlichen Wirkung an den

Höfen selbst Teil haben, können sie sich, wie der

Künstler dies auch in seinem Baubericht begründet,

mit der verhältnismäßig geringen Breite von 2,15 m

begnügen. □

□ Nur die beiden unteren Geschosse besitzen eine

feste Quereinteilung. Die oberen, für die eigentlichen

Bureauzwecke bestimmten Stockwerke nützen, wie

schon mehrfach angedeutet, die enge Pfeilerstellung