selbst zeigen. Bei diesen Einfügungen von realen

Bildnissen in Szenen aus der christlichen Heils-

lehre gerieten jedoch die Künstler bald in einen

Zwiespalt. Es mußte den noch durchaus religiös

denkenden Menschen unschicklich erscheinen, Ab-

bilder von Menschen gleichwertig neben Heiligen-

gestalten zu sehen. Die deutschen und niederlän-

dischen Künstler halfen sich in dieser Verlegenheit

oft mit einer Verkleinerung der Bildnisfiguren

gegenüber den Heiligengestalten. Die Italiener des

15. Jahrhunderts dagegen stellten ihre Bildnisse

lieber als „Zuschauer“ abseits von der gemalten

religiösen Handlung. In beiden Fällen aber geriet

die Geschlossenheit der Komposition in Gefahr;

bei den Nordländern war die Verschiedenheit der

Figurengröße „unnatürlich“, bei den Italienern

ging die innere Logik der Darstellung verloren. Erst

mit dem Aufkommen des Porträts als einer selb-

ständigen Bildgattung und mit dem Ende der aus-

schließlichreligiösenMalereilöstensichdieseWider-

spriiche: als selbständiges, in sich geschlossenes

Werk hatte das Porträt seine volle Berechtigung,

und auch als Assistenzfigur in einer realen weltlichen Szene erregte das Bildnis nicht mehr Anstoß.

So ist das Bildnis in seinem Aufkommen im 15. Jahrhundert ein bedeutsames Dokument für das Ein-

dringen der Wirklichkeit in die Werke der bildenden Kunst. Die Beobachtung der Art und Weise der

Bildnisdarstellung läßt Schlüsse zu, wie sich die Menschen zu sehen wünschten: in enger Verbindung

mit der umgebenden Natur, im Kreise der Familie, der Zunft oder Korporation oder aber ohne jedes

Beiwerk, nur durch die Gesichtszüge sprechend.

Zur Selbstaussage wird besonders aber das SeZ&sfbildnis, weil hier Schöpfer und Auftraggeber zu-

sammenfallen und man sicher sein kann, daß der Künstler aussagt, was er von sich denkt und hält.*

Unbestreitbar war die Entwicklung des Selbstbewußtseins bei Künstlern und Gelehrten damals in

Deutschland am weitesten fortgeschritten; wahrscheinlich auch deshalb, weil in Deutschland die hem-

menden Bindungen durch die Kirche, durch adlige Obrigkeit und durch angeborene Standes- oder Zunft-

zugehörigkeit weit enger waren als in den anderen Ländern. Der deutsche Künstler mußte sein ganzes

Selbstbewußtsein aufbieten, um sich durch eigene Leistung die Geltung zu verschaffen, die ihm von seiten

der nivellierenden Stände und Zünfte versagt war. Der Hinweis, daß Leonardo da Vinci in Deutschland

wegen seiner unehelichen Geburt kein zünftiger Maler hätte werden können, mag die verschiedenartige

Lage in Italien und Deutschland vergegenwärtigen, die auch Dürers bekannte Klage in einem Briefe aus

Italien erklärt: „Oh, wie wird mich nach der Sonnenfrieren. Hier bin ich ein Herr, daheim ein Schmarotzer.“

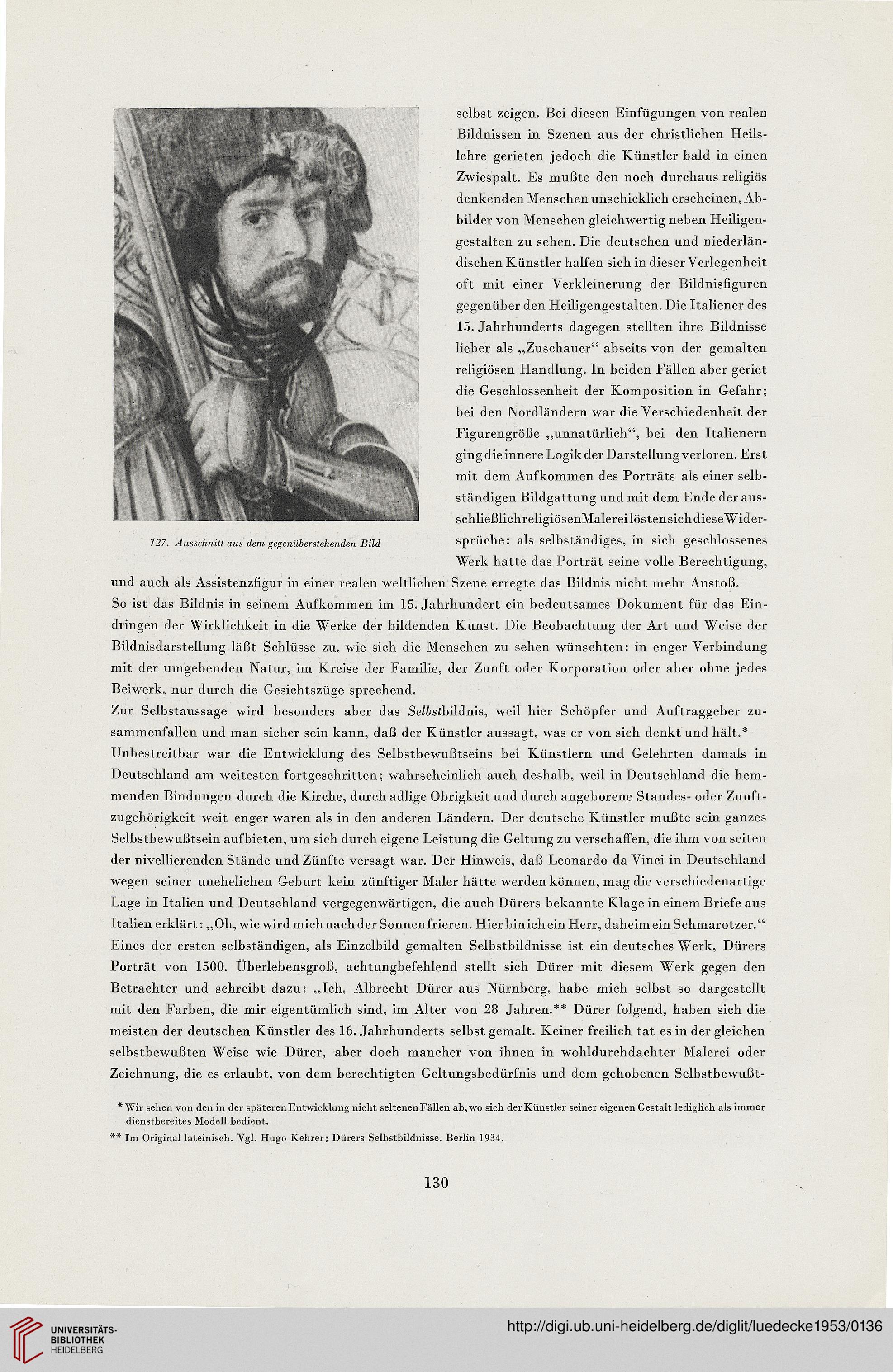

Eines der ersten selbständigen, als Einzelbild gemalten Selbstbildnisse ist ein deutsches Werk, Dürers

Porträt von 1500. Überlebensgroß, achtungbefehlend stellt sich Dürer mit diesem Werk gegen den

Betrachter und schreibt dazu: „Ich, Albrecht Dürer aus Nürnberg, habe mich selbst so dargestellt

mit den Farben, die mir eigentümlich sind, im Alter von 28 Jahren.** Dürer folgend, haben sich die

meisten der deutschen Künstler des 16. Jahrhunderts selbst gemalt. Keiner freilich tat es in der gleichen

selbstbewußten Weise wie Dürer, aber doch mancher von ihnen in wohldurchdachter Malerei oder

Zeichnung, die es erlaubt, von dem berechtigten Geltungsbedürfnis und dem gehobenen Selbstbewußt-

* Wir sehen von den in der späteren Entwicklung nicht seltenen Fällen ab, wo sich der Künstler seiner eigenen Gestalt lediglich als immer

dienstbereites Modell bedient.

** Im Original lateinisch. Vgl. Hugo Kehrer: Dürers Selbstbildnisse. Berlin 1934.

130

Bildnissen in Szenen aus der christlichen Heils-

lehre gerieten jedoch die Künstler bald in einen

Zwiespalt. Es mußte den noch durchaus religiös

denkenden Menschen unschicklich erscheinen, Ab-

bilder von Menschen gleichwertig neben Heiligen-

gestalten zu sehen. Die deutschen und niederlän-

dischen Künstler halfen sich in dieser Verlegenheit

oft mit einer Verkleinerung der Bildnisfiguren

gegenüber den Heiligengestalten. Die Italiener des

15. Jahrhunderts dagegen stellten ihre Bildnisse

lieber als „Zuschauer“ abseits von der gemalten

religiösen Handlung. In beiden Fällen aber geriet

die Geschlossenheit der Komposition in Gefahr;

bei den Nordländern war die Verschiedenheit der

Figurengröße „unnatürlich“, bei den Italienern

ging die innere Logik der Darstellung verloren. Erst

mit dem Aufkommen des Porträts als einer selb-

ständigen Bildgattung und mit dem Ende der aus-

schließlichreligiösenMalereilöstensichdieseWider-

spriiche: als selbständiges, in sich geschlossenes

Werk hatte das Porträt seine volle Berechtigung,

und auch als Assistenzfigur in einer realen weltlichen Szene erregte das Bildnis nicht mehr Anstoß.

So ist das Bildnis in seinem Aufkommen im 15. Jahrhundert ein bedeutsames Dokument für das Ein-

dringen der Wirklichkeit in die Werke der bildenden Kunst. Die Beobachtung der Art und Weise der

Bildnisdarstellung läßt Schlüsse zu, wie sich die Menschen zu sehen wünschten: in enger Verbindung

mit der umgebenden Natur, im Kreise der Familie, der Zunft oder Korporation oder aber ohne jedes

Beiwerk, nur durch die Gesichtszüge sprechend.

Zur Selbstaussage wird besonders aber das SeZ&sfbildnis, weil hier Schöpfer und Auftraggeber zu-

sammenfallen und man sicher sein kann, daß der Künstler aussagt, was er von sich denkt und hält.*

Unbestreitbar war die Entwicklung des Selbstbewußtseins bei Künstlern und Gelehrten damals in

Deutschland am weitesten fortgeschritten; wahrscheinlich auch deshalb, weil in Deutschland die hem-

menden Bindungen durch die Kirche, durch adlige Obrigkeit und durch angeborene Standes- oder Zunft-

zugehörigkeit weit enger waren als in den anderen Ländern. Der deutsche Künstler mußte sein ganzes

Selbstbewußtsein aufbieten, um sich durch eigene Leistung die Geltung zu verschaffen, die ihm von seiten

der nivellierenden Stände und Zünfte versagt war. Der Hinweis, daß Leonardo da Vinci in Deutschland

wegen seiner unehelichen Geburt kein zünftiger Maler hätte werden können, mag die verschiedenartige

Lage in Italien und Deutschland vergegenwärtigen, die auch Dürers bekannte Klage in einem Briefe aus

Italien erklärt: „Oh, wie wird mich nach der Sonnenfrieren. Hier bin ich ein Herr, daheim ein Schmarotzer.“

Eines der ersten selbständigen, als Einzelbild gemalten Selbstbildnisse ist ein deutsches Werk, Dürers

Porträt von 1500. Überlebensgroß, achtungbefehlend stellt sich Dürer mit diesem Werk gegen den

Betrachter und schreibt dazu: „Ich, Albrecht Dürer aus Nürnberg, habe mich selbst so dargestellt

mit den Farben, die mir eigentümlich sind, im Alter von 28 Jahren.** Dürer folgend, haben sich die

meisten der deutschen Künstler des 16. Jahrhunderts selbst gemalt. Keiner freilich tat es in der gleichen

selbstbewußten Weise wie Dürer, aber doch mancher von ihnen in wohldurchdachter Malerei oder

Zeichnung, die es erlaubt, von dem berechtigten Geltungsbedürfnis und dem gehobenen Selbstbewußt-

* Wir sehen von den in der späteren Entwicklung nicht seltenen Fällen ab, wo sich der Künstler seiner eigenen Gestalt lediglich als immer

dienstbereites Modell bedient.

** Im Original lateinisch. Vgl. Hugo Kehrer: Dürers Selbstbildnisse. Berlin 1934.

130