— 7 —

zur Erkenntnis der Weisheit und Philosophie zu handeln

verspricht und vollends eine der folgenden Elegien dieses

Alter deswegen preist, weil es im Altertum die größten

Philosophen hervorgebracht habe.1

Der den Pythagoräern entlehnte Gedanke, den Stoff

nach den vier Himmelsstrichen, Jahreszeiten und Lebens-

kreisen zu gliedern, brachte es für Celtis mit sich, in den

Büchern der Liebe die Melancholie als eine Eigentümlich-

keit des hohen Alters aufzufassen; darum wird er nicht

weniger die Ansicht seines platonischen Lehrers gebilligt

haben, daß diese »irdische« Komplexion mit ihren außer-

ordentlichen Wirkungen auf den menschlichen Verstand

auch angeboren sein könne. Ohne Beziehung auf einen

bestimmten Lebensabschnitt hat Longinus die Verse auf

die quatuor humores et complexiones gedichtet, die zu-

sammen mit den anderen das »Novenarium« verherr-

lichenden Epigrammen von Celtis der Ehre gewürdigt

wurden, dem eigenen Werke vorauszugehen. Sie lauten:

Sanguis est habenda

Cura, ne atra bile caput fumigerum laboret

Neve calore adusto

Humor incensus teneram diffugiat medullam,

und wiederholen somit die im Buche »De studiosorum

sanitate tuenda« jedem Melancholiker erteilte Mahnung,

auf das Blut als eine Temperierung der Schwarzgalligkeit

zu achten und sich besonders vor der melancholia adusta,

als ihrer allergefährlichsten Erscheinungsform, zu hüten.

Demnach wird der allgemein gehaltene Satz Marsiglios, daß

der humor melancholicus nur, wenn er einen bestimmten

Prozeß durchmacht, die den Geist zur Konzentration

und philosophischen Spekulation befähigenden Kräfte ent-

wickeln kann, auch für Celtis Giltigkeit besessen haben.

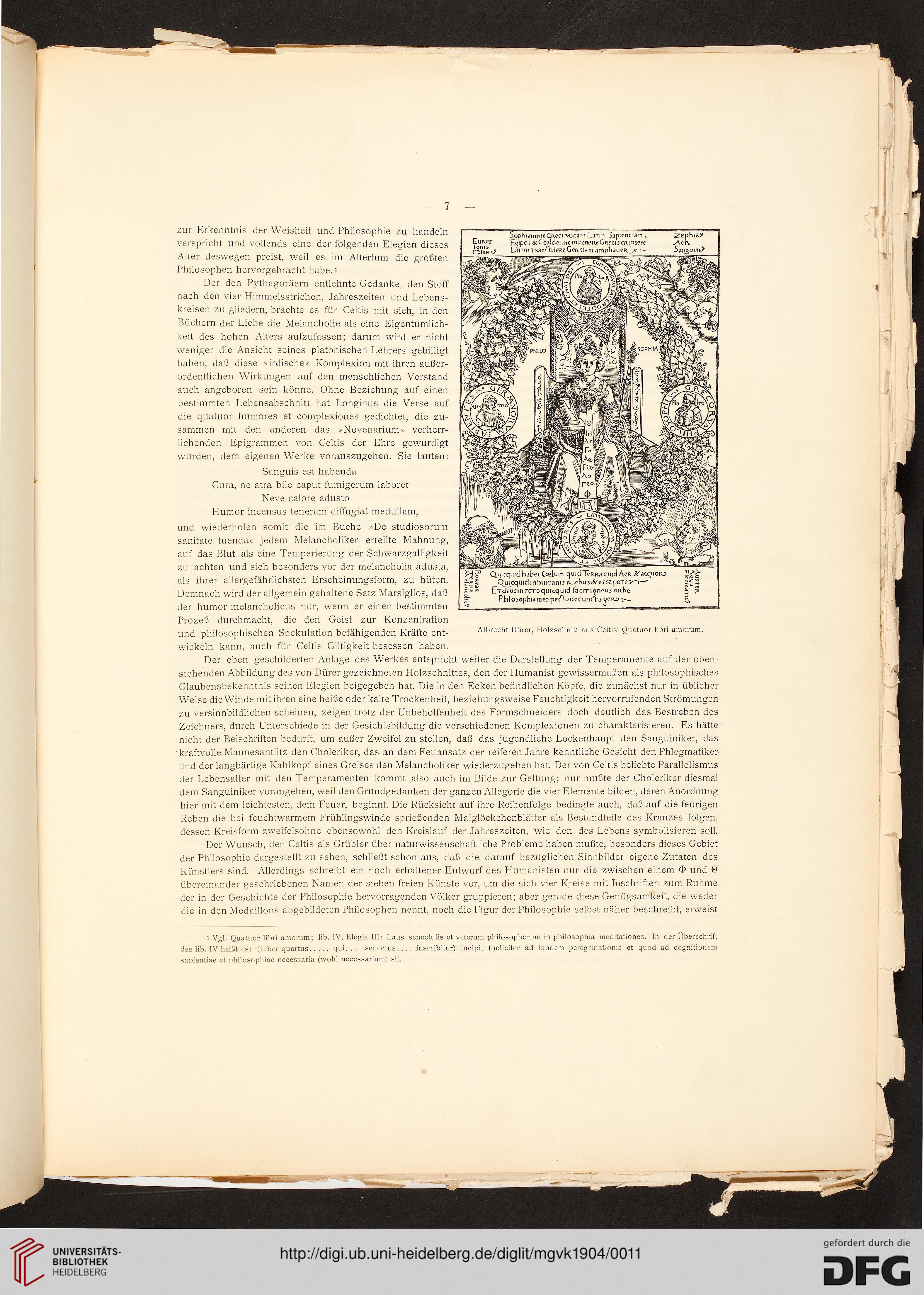

Der eben geschilderten Anlage des Werkes entspricht weiter die Darstellung der Temperamente auf der oben-

stehenden Abbildung des von Dürer gezeichneten Holzschnittes, den der Humanist gewissermaßen als philosophisches

Glaubensbekenntnis seinen Elegien beigegeben hat. Die in den Ecken befindlichen Köpfe, die zunächst nur in üblicher

Weise dieWinde mit ihren eine heiße oder kalte Trockenheit, beziehungsweise Feuchtigkeit hervorrufenden Strömungen

zu versinnbildlichen scheinen, zeigen trotz der Unbeholfenheit des Formschneiders doch deutlich das Bestreben des

Zeichners, durch Unterschiede in der Gesichtsbildung die verschiedenen Komplexionen zu charakterisieren. Es hätte

nicht der Beischriften bedurft, um außer Zweifel zu stellen, daß das jugendliche Lockenhaupt den Sanguiniker, das

■kraftvolle Mannesantlitz den Choleriker, das an dem Fettansatz der reiferen Jahre kenntliche Gesicht den Phlegmatiker

und der langbärtige Kahlkopf eines Greises den Melancholiker wiederzugeben hat. Der von Celtis beliebte Parallelismus

der Lebensalter mit den Temperamenten kommt also auch im Bilde zur Geltung; nur mußte der Choleriker diesmal

dem Sanguiniker vorangehen, weil den Grundgedanken der ganzen Allegorie die vier Elemente bilden, deren Anordnung

hier mit dem leichtesten, dem Feuer, beginnt. Die Rücksicht auf ihre Reihenfolge bedingte auch, daß auf die feurigen

Reben die bei feuchtwarmem Frühlingswinde sprießenden Maiglöckchenblätter als Bestandteile des Kranzes folgen,

dessen Kreisform zweifelsohne ebensowohl den Kreislauf der Jahreszeiten, wie den des Lebens symbolisieren soll.

Der Wunsch, den Celtis als Grübler über naturwissenschaftliche Probleme haben mußte, besonders dieses Gebiet

der Philosophie dargestellt zu sehen, schließt schon aus, daß die darauf bezüglichen Sinnbilder eigene Zutaten des

Künstlers sind. Allerdings schreibt ein noch erhaltener Entwurf des Humanisten nur die zwischen einem 4> und 0

übereinander geschriebenen Namen der sieben freien Künste vor, um die sich vier Kreise mit Inschriften zum Ruhme

der in der Geschichte der Philosophie hervorragenden Völker gruppieren; aber gerade diese Genügsamkeit, die weder

die in den Medaillons abgebildeten Philosophen nennt, noch die Figur der Philosophie selbst näher beschreibt, erweist

• Vgl. Quatuor libri amorum; lib. IV, Elegia III: Laus senectutis et veterum philosophorum in philosophia meditationes. In der Überschrift

des lib. IV heißt es: (Liber quartus.. . ., qui.... senectus.... inscribitur) incipit foeliciter ad laudem peregrinationis et quod ad Cognitionen!

sapientiae et philosophiae necessaria (wohl necessarium) sit.

SophummeGr.pci vocstirLaTini S^pienciam , zephiR?

Eurus Egipcn «Cbaldei momueneRfC.RpciscRipsere -Aer.

Albrecht Dürer, Holzschnitt aus Celtis' Quatuor libri amorum.

'.v

zur Erkenntnis der Weisheit und Philosophie zu handeln

verspricht und vollends eine der folgenden Elegien dieses

Alter deswegen preist, weil es im Altertum die größten

Philosophen hervorgebracht habe.1

Der den Pythagoräern entlehnte Gedanke, den Stoff

nach den vier Himmelsstrichen, Jahreszeiten und Lebens-

kreisen zu gliedern, brachte es für Celtis mit sich, in den

Büchern der Liebe die Melancholie als eine Eigentümlich-

keit des hohen Alters aufzufassen; darum wird er nicht

weniger die Ansicht seines platonischen Lehrers gebilligt

haben, daß diese »irdische« Komplexion mit ihren außer-

ordentlichen Wirkungen auf den menschlichen Verstand

auch angeboren sein könne. Ohne Beziehung auf einen

bestimmten Lebensabschnitt hat Longinus die Verse auf

die quatuor humores et complexiones gedichtet, die zu-

sammen mit den anderen das »Novenarium« verherr-

lichenden Epigrammen von Celtis der Ehre gewürdigt

wurden, dem eigenen Werke vorauszugehen. Sie lauten:

Sanguis est habenda

Cura, ne atra bile caput fumigerum laboret

Neve calore adusto

Humor incensus teneram diffugiat medullam,

und wiederholen somit die im Buche »De studiosorum

sanitate tuenda« jedem Melancholiker erteilte Mahnung,

auf das Blut als eine Temperierung der Schwarzgalligkeit

zu achten und sich besonders vor der melancholia adusta,

als ihrer allergefährlichsten Erscheinungsform, zu hüten.

Demnach wird der allgemein gehaltene Satz Marsiglios, daß

der humor melancholicus nur, wenn er einen bestimmten

Prozeß durchmacht, die den Geist zur Konzentration

und philosophischen Spekulation befähigenden Kräfte ent-

wickeln kann, auch für Celtis Giltigkeit besessen haben.

Der eben geschilderten Anlage des Werkes entspricht weiter die Darstellung der Temperamente auf der oben-

stehenden Abbildung des von Dürer gezeichneten Holzschnittes, den der Humanist gewissermaßen als philosophisches

Glaubensbekenntnis seinen Elegien beigegeben hat. Die in den Ecken befindlichen Köpfe, die zunächst nur in üblicher

Weise dieWinde mit ihren eine heiße oder kalte Trockenheit, beziehungsweise Feuchtigkeit hervorrufenden Strömungen

zu versinnbildlichen scheinen, zeigen trotz der Unbeholfenheit des Formschneiders doch deutlich das Bestreben des

Zeichners, durch Unterschiede in der Gesichtsbildung die verschiedenen Komplexionen zu charakterisieren. Es hätte

nicht der Beischriften bedurft, um außer Zweifel zu stellen, daß das jugendliche Lockenhaupt den Sanguiniker, das

■kraftvolle Mannesantlitz den Choleriker, das an dem Fettansatz der reiferen Jahre kenntliche Gesicht den Phlegmatiker

und der langbärtige Kahlkopf eines Greises den Melancholiker wiederzugeben hat. Der von Celtis beliebte Parallelismus

der Lebensalter mit den Temperamenten kommt also auch im Bilde zur Geltung; nur mußte der Choleriker diesmal

dem Sanguiniker vorangehen, weil den Grundgedanken der ganzen Allegorie die vier Elemente bilden, deren Anordnung

hier mit dem leichtesten, dem Feuer, beginnt. Die Rücksicht auf ihre Reihenfolge bedingte auch, daß auf die feurigen

Reben die bei feuchtwarmem Frühlingswinde sprießenden Maiglöckchenblätter als Bestandteile des Kranzes folgen,

dessen Kreisform zweifelsohne ebensowohl den Kreislauf der Jahreszeiten, wie den des Lebens symbolisieren soll.

Der Wunsch, den Celtis als Grübler über naturwissenschaftliche Probleme haben mußte, besonders dieses Gebiet

der Philosophie dargestellt zu sehen, schließt schon aus, daß die darauf bezüglichen Sinnbilder eigene Zutaten des

Künstlers sind. Allerdings schreibt ein noch erhaltener Entwurf des Humanisten nur die zwischen einem 4> und 0

übereinander geschriebenen Namen der sieben freien Künste vor, um die sich vier Kreise mit Inschriften zum Ruhme

der in der Geschichte der Philosophie hervorragenden Völker gruppieren; aber gerade diese Genügsamkeit, die weder

die in den Medaillons abgebildeten Philosophen nennt, noch die Figur der Philosophie selbst näher beschreibt, erweist

• Vgl. Quatuor libri amorum; lib. IV, Elegia III: Laus senectutis et veterum philosophorum in philosophia meditationes. In der Überschrift

des lib. IV heißt es: (Liber quartus.. . ., qui.... senectus.... inscribitur) incipit foeliciter ad laudem peregrinationis et quod ad Cognitionen!

sapientiae et philosophiae necessaria (wohl necessarium) sit.

SophummeGr.pci vocstirLaTini S^pienciam , zephiR?

Eurus Egipcn «Cbaldei momueneRfC.RpciscRipsere -Aer.

Albrecht Dürer, Holzschnitt aus Celtis' Quatuor libri amorum.

'.v