Wer aber ist der Meister dieses künstlerisch durchaus nicht unbedeutenden Porträts? Etwa ein sonst ganz

unbekannter Barbarella, den die älteste Bemerkung über das Bild als Meister nennt? Dies ist schon wegen der

Aufschrift des Ruprechtschen Schabblattes, welche G do . . . lautet, unmöglich, wobei anzunehmen ist, daß G der

Anfangsbuchstabe des Vornamens, d der des Zunamens ist. Historisch und stilistisch erscheint es nicht unmöglich,

den Flämen Gerard Douffet,1 dessen Kunst ganz im Banne der bolognesischen und römischen Schule steht, als

Meister des Schönbornschen Porträts zu betrachten. Historisch ist diese Annahme durchaus möglich, da sich Ruprecht

zur kritischen Zeit, etwa 1G38, längere Zeit in der Gegend von Nimwegen aufgehalten hat,3 also nicht weit von Lüttich,

dem ständigen Aufenthaltsorte Douffets. Auch eine stilistische Vergleichung des Wiener Werkes mit anderen Werken

Douffets zeigt sehr viele übereinstimmende Züge. Einfache, große, durchwegs naturalistische Auffassung, starke

Lokaltöne, schwere Schatten, verreibende Malweise, die den einzelnen Pinselstrich nicht erkennen läßt. Ja, auf dem

Hauptwerke dieses Meisters, dem »Papst Nikolaus V. besucht die Grabstätte des heiligen Franz von Assisi« in

München findet sich auf der

Erhöhung rechts oben eine

männliche Gestalt, die in der

Linken eine Stange hält und

in der Linienführung und

Farbe mit dem Wiener Porträt

manche Ähnlichkeit hat.

Durch diese Feststellung

erscheint das Oeuvre Douffets

um ein Werk bereichert, das

zu den besten dieses Meisters

gezählt werden darf.

II.

Das männliche Bildnis

imProvinzialmuseum zu Han-

nover 3 (Katalog 1905 Nr. 462)

wird von Bredius und nach ihm

von Hofstede de Groot (Kata-

logHdg.Nr.325)GerritDou zu-

geschrieben. Der Museums-

katalog fügt noch, wohl auf

Grund einer alten Inventar-

bemerkung, hinzu, daß das

Bildchen angeblich ein Bildnis

Ruprechts von der Pfalz ist.

Diese Angabe zu überprüfen,

wird uns an der Hand der

zahlreichen erhaltenen Bild-

nisse Ruprechts nicht schwer.*

Vielleicht die größte Ahnlich-

von Bredius behauptet. Durch die zusammenfassenden Ausführungen Dr. W.Martins5 sind wir über den Lebenslauf dieses

Künstlers ziemlich genau unterrichtet; er ist mit Ausnahme der Jahre 1653 und 1655, die für uns jedoch weiter nicht

in Betracht kommen, von 1648 bis 1670 in Leiden nachweisbar. Nun ist es möglich, einen terminus post quem für die

Entstehung des Bildnisses von Ruprecht aufzustellen und das ist das Jahr 1653. Es kann also, ist die Zuschreibung

an Doli richtig, nicht schwer fallen, an der Hand der bis ins Detail bekannten Biographie des Prinzen das Jahr zu

bestimmen, in dem ihn Dou gemalt haben kann. Dieses Jahr ist, um es vorauszunehmen, 1660.

Vorerst, warum muß das Porträt im Provinzialmuseum in Hannover nach 1653 entstanden sein? Darüber geben

uns die Bildnisse Ruprechts Auskunft, die vor diesem Jahre entstanden sind, sowie zeitgenössische Briefe, welche

IIP .'.«« SevnMmu JhiISi WS ,'\7 l'KK fl ,\ '\,^~,

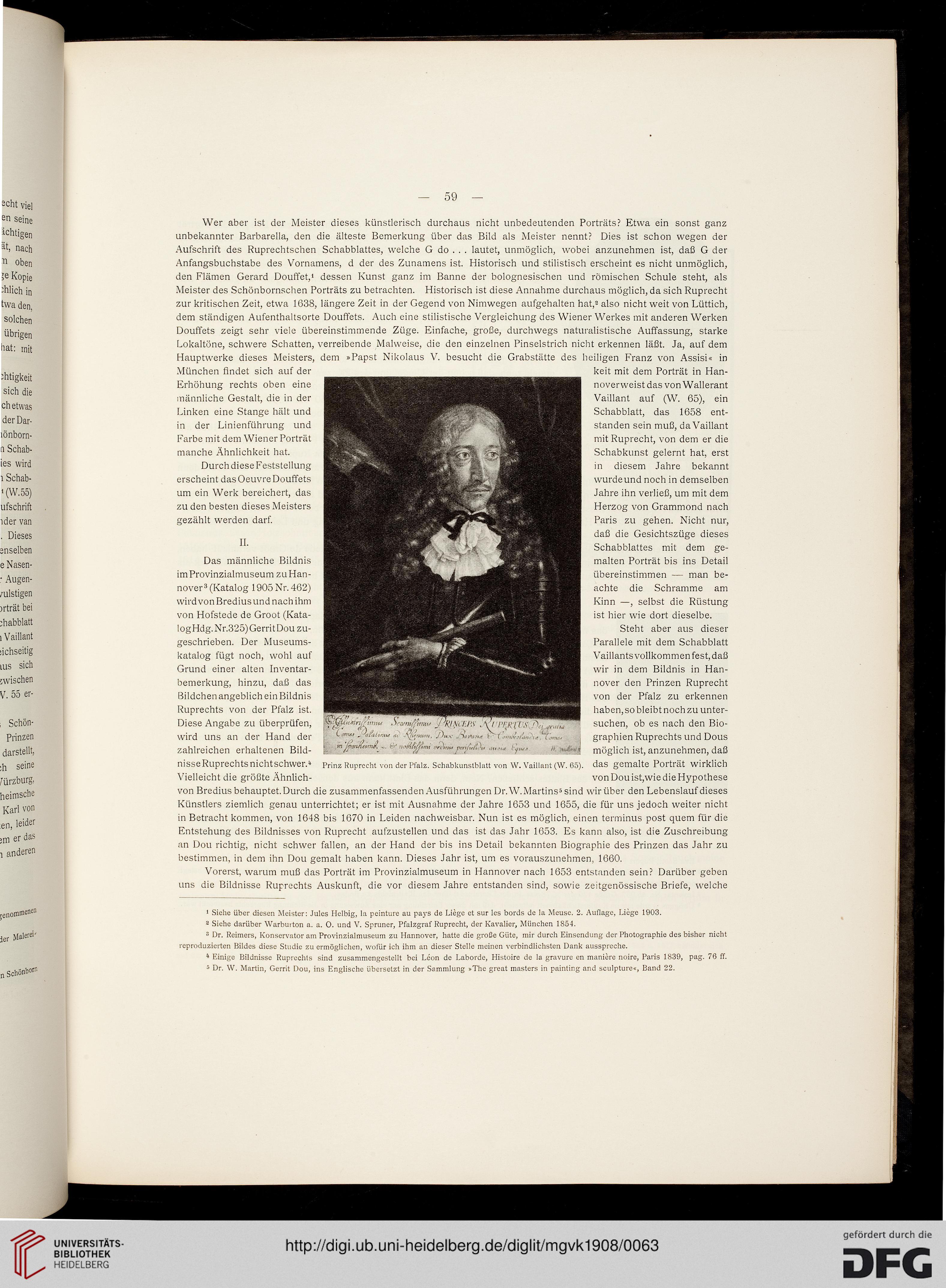

Prinz Ruprecht von der Pfalz. Schabkunstblatt von W. Vaillant (W. 65).

keit mit dem Porträt in Han-

noverweist das vonWallerant

Vaillant auf (W. 65), ein

Schabblatt, das 1658 ent-

standen sein muß, da Vaillant

mit Ruprecht, von dem er die

Schabkunst gelernt hat, erst

in diesem Jahre bekannt

wurdeund noch in demselben

Jahre ihn verließ, um mit dem

Herzog von Grammond nach

Paris zu gehen. Nicht nur,

daß die Gesichtszüge dieses

Schabblattes mit dem ge-

malten Porträt bis ins Detail

übereinstimmen — man be-

achte die Schramme am

Kinn —, selbst die Rüstung

ist hier wie dort dieselbe.

Steht aber aus dieser

Parallele mit dem Schabblatt

Vaillants vollkommen fest, daß

wir in dem Bildnis in Han-

nover den Prinzen Ruprecht

von der Pfalz zu erkennen

haben, so bleibt noch zu unter-

suchen, ob es nach den Bio-

graphien Ruprechts und Dous

möglich ist, anzunehmen, daß

das gemalte Porträt wirklich

von Dou ist,wie die Hypothese

1 Siehe über diesen Meister: Jules Heibig, la peinture au pays de Liege et sur les bords de la Meuse. 2. Auflage, Liege 1903.

2 Siehe darüber Warburton a. a. 0. und V. Spruner, Pfalzgraf Ruprecht, der Kavalier, München 1854.

• Dr. Reimers, Konservator am Provinzialmuseum zu Hannover, hatte die große Güte, mir durch Einsendung der Photographie des bisher nicht

reproduzierten Bildes diese Studie zu ermöglichen, wofür ich ihm an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank ausspreche.

* Einige Bildnisse Ruprechts sind zusammengestellt bei Leon de Laborde, Histoire de la gravure en maniere noire, Paris 1839, pag. 76 ff.

■r> Dr. W. Martin, Gerrit Dou, ins Englische übersetzt in der Sammlung »The great masters in painting and sculpture«, Band 22.

unbekannter Barbarella, den die älteste Bemerkung über das Bild als Meister nennt? Dies ist schon wegen der

Aufschrift des Ruprechtschen Schabblattes, welche G do . . . lautet, unmöglich, wobei anzunehmen ist, daß G der

Anfangsbuchstabe des Vornamens, d der des Zunamens ist. Historisch und stilistisch erscheint es nicht unmöglich,

den Flämen Gerard Douffet,1 dessen Kunst ganz im Banne der bolognesischen und römischen Schule steht, als

Meister des Schönbornschen Porträts zu betrachten. Historisch ist diese Annahme durchaus möglich, da sich Ruprecht

zur kritischen Zeit, etwa 1G38, längere Zeit in der Gegend von Nimwegen aufgehalten hat,3 also nicht weit von Lüttich,

dem ständigen Aufenthaltsorte Douffets. Auch eine stilistische Vergleichung des Wiener Werkes mit anderen Werken

Douffets zeigt sehr viele übereinstimmende Züge. Einfache, große, durchwegs naturalistische Auffassung, starke

Lokaltöne, schwere Schatten, verreibende Malweise, die den einzelnen Pinselstrich nicht erkennen läßt. Ja, auf dem

Hauptwerke dieses Meisters, dem »Papst Nikolaus V. besucht die Grabstätte des heiligen Franz von Assisi« in

München findet sich auf der

Erhöhung rechts oben eine

männliche Gestalt, die in der

Linken eine Stange hält und

in der Linienführung und

Farbe mit dem Wiener Porträt

manche Ähnlichkeit hat.

Durch diese Feststellung

erscheint das Oeuvre Douffets

um ein Werk bereichert, das

zu den besten dieses Meisters

gezählt werden darf.

II.

Das männliche Bildnis

imProvinzialmuseum zu Han-

nover 3 (Katalog 1905 Nr. 462)

wird von Bredius und nach ihm

von Hofstede de Groot (Kata-

logHdg.Nr.325)GerritDou zu-

geschrieben. Der Museums-

katalog fügt noch, wohl auf

Grund einer alten Inventar-

bemerkung, hinzu, daß das

Bildchen angeblich ein Bildnis

Ruprechts von der Pfalz ist.

Diese Angabe zu überprüfen,

wird uns an der Hand der

zahlreichen erhaltenen Bild-

nisse Ruprechts nicht schwer.*

Vielleicht die größte Ahnlich-

von Bredius behauptet. Durch die zusammenfassenden Ausführungen Dr. W.Martins5 sind wir über den Lebenslauf dieses

Künstlers ziemlich genau unterrichtet; er ist mit Ausnahme der Jahre 1653 und 1655, die für uns jedoch weiter nicht

in Betracht kommen, von 1648 bis 1670 in Leiden nachweisbar. Nun ist es möglich, einen terminus post quem für die

Entstehung des Bildnisses von Ruprecht aufzustellen und das ist das Jahr 1653. Es kann also, ist die Zuschreibung

an Doli richtig, nicht schwer fallen, an der Hand der bis ins Detail bekannten Biographie des Prinzen das Jahr zu

bestimmen, in dem ihn Dou gemalt haben kann. Dieses Jahr ist, um es vorauszunehmen, 1660.

Vorerst, warum muß das Porträt im Provinzialmuseum in Hannover nach 1653 entstanden sein? Darüber geben

uns die Bildnisse Ruprechts Auskunft, die vor diesem Jahre entstanden sind, sowie zeitgenössische Briefe, welche

IIP .'.«« SevnMmu JhiISi WS ,'\7 l'KK fl ,\ '\,^~,

Prinz Ruprecht von der Pfalz. Schabkunstblatt von W. Vaillant (W. 65).

keit mit dem Porträt in Han-

noverweist das vonWallerant

Vaillant auf (W. 65), ein

Schabblatt, das 1658 ent-

standen sein muß, da Vaillant

mit Ruprecht, von dem er die

Schabkunst gelernt hat, erst

in diesem Jahre bekannt

wurdeund noch in demselben

Jahre ihn verließ, um mit dem

Herzog von Grammond nach

Paris zu gehen. Nicht nur,

daß die Gesichtszüge dieses

Schabblattes mit dem ge-

malten Porträt bis ins Detail

übereinstimmen — man be-

achte die Schramme am

Kinn —, selbst die Rüstung

ist hier wie dort dieselbe.

Steht aber aus dieser

Parallele mit dem Schabblatt

Vaillants vollkommen fest, daß

wir in dem Bildnis in Han-

nover den Prinzen Ruprecht

von der Pfalz zu erkennen

haben, so bleibt noch zu unter-

suchen, ob es nach den Bio-

graphien Ruprechts und Dous

möglich ist, anzunehmen, daß

das gemalte Porträt wirklich

von Dou ist,wie die Hypothese

1 Siehe über diesen Meister: Jules Heibig, la peinture au pays de Liege et sur les bords de la Meuse. 2. Auflage, Liege 1903.

2 Siehe darüber Warburton a. a. 0. und V. Spruner, Pfalzgraf Ruprecht, der Kavalier, München 1854.

• Dr. Reimers, Konservator am Provinzialmuseum zu Hannover, hatte die große Güte, mir durch Einsendung der Photographie des bisher nicht

reproduzierten Bildes diese Studie zu ermöglichen, wofür ich ihm an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank ausspreche.

* Einige Bildnisse Ruprechts sind zusammengestellt bei Leon de Laborde, Histoire de la gravure en maniere noire, Paris 1839, pag. 76 ff.

■r> Dr. W. Martin, Gerrit Dou, ins Englische übersetzt in der Sammlung »The great masters in painting and sculpture«, Band 22.