366

156.

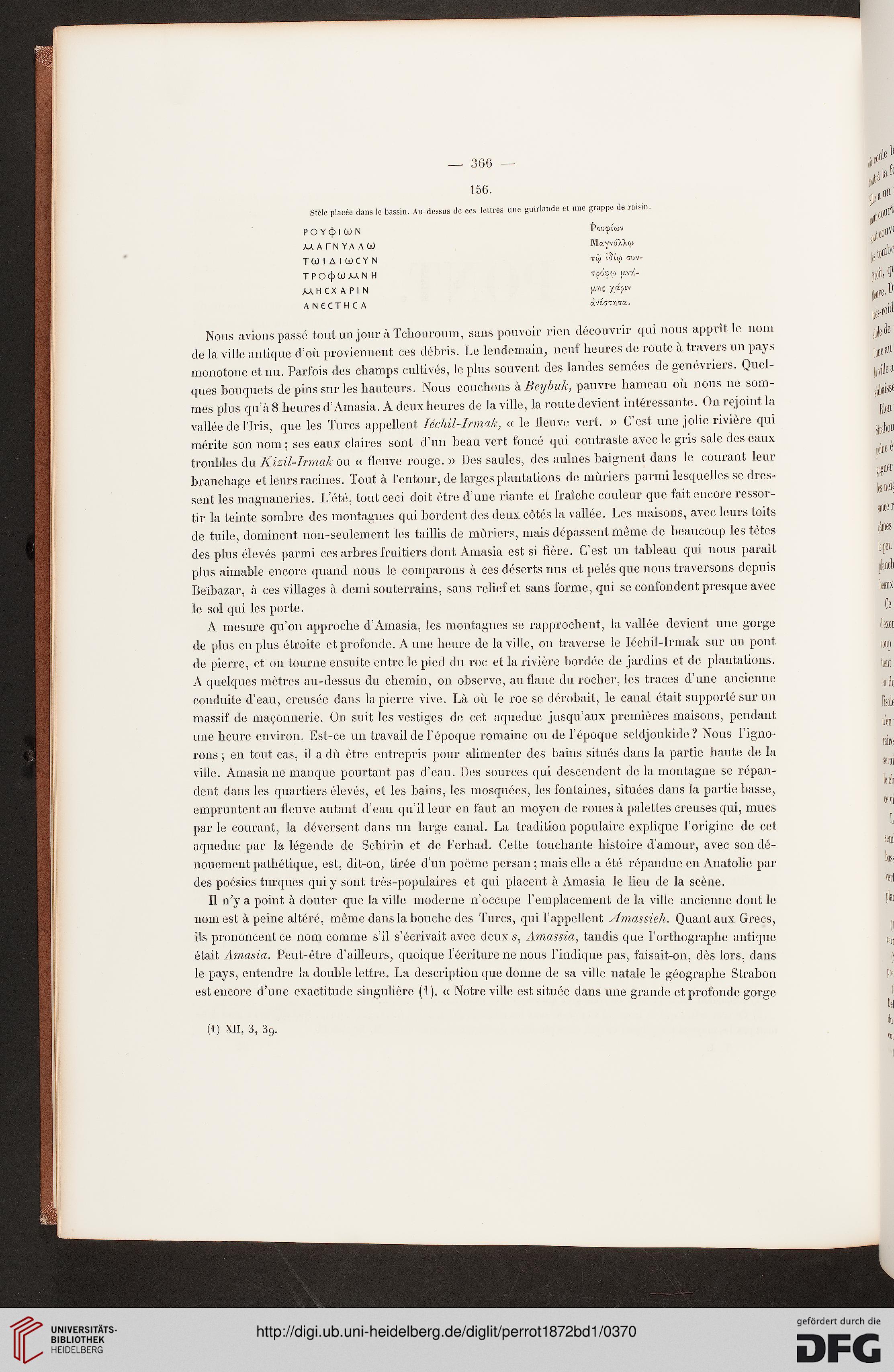

Stèle placée dans le bassin. Au-dessus de ces lettres une guirlande et une grappe de raisin.

P O Y cj) I 00 N foutpiwv

MayvùWvw

MATNYAACO

TWIAIOJCYN

TPO4>0JMN H

MHCXAPIN

A NeCTHC A

TW ioî(0 GUV-

TpO(0(O [/.VVÎ-

piç 7//piv

àveVr/icra.

Nous avions passé tout un jour àTchouroum, sans pouvoir rien découvrir qui nous apprit le nom

de la ville antique d'où proviennent ces débris. Le lendemain, neuf heures de route à travers un pays

monotone et nu. Parfois des champs cultivés, le plus souvent des landes semées de genévriers. Quel-

ques bouquets de pins sur les hauteurs. Nous couchons kBeybuk, pauvre hameau où nous ne som-

mes plus qu'à 8 heures d'Amasia. A deux heures de la ville, la route devient intéressante. On rejoint la

vallée de l'Iris, que les Turcs appellent Iéchil-Irmak, « le fleuve vert. » C'est une jolie rivière qui

mérite son nom ; ses eaux claires sont d'un beau vert foncé qui contraste avec le gris sale des eaux

troubles du Kizil-Irmak ou « fleuve rouge. » Des saules, des aulnes baignent dans le courant leur

branchage et leurs racines. Tout à l'entour, de larges plantations de mûriers parmi lesquelles se dres-

sent les magnaneries. L'été, tout ceci doit être d'une riante et fraîche couleur que fait encore ressor-

tir la teinte sombre des montagnes qui bordent des deux côtés la vallée. Les maisons, avec leurs toits

de tuile, dominent non-seulement les taillis de mûriers, mais dépassent même de beaucoup les tètes

des plus élevés parmi ces arbres fruitiers dont Amasia est si hère. C'est un tableau qui nous parait

plus aimable encore quand nous le comparons à ces déserts nus et pelés que nous traversons depuis

Beïbazar, à ces villages à demi souterrains, sans relief et sans forme, qui se confondent presque avec

le sol qui les porte.

A mesure qu'on approche d'Amasia, les montagnes se rapprochent, la vallée devient une gorge

de plus en plus étroite et profonde. Aune heure de la ville, on traverse le Iéchil-Irmak sur un pont

de pierre, et on tourne ensuite entre le pied du roc et la rivière bordée de jardins et de plantations.

A quelques mètres au-dessus du chemin, on observe, au flanc du rocher, les traces d'une ancienne

conduite d'eau, creusée dans la pierre vive. Là où le roc se dérobait, le canal était supporté sur un

massif de maçonnerie. On suit les vestiges de cet aqueduc jusqu'aux premières maisons, pendant

une heure environ. Est-ce un travail de l'époque romaine ou de l'époque seldjoukide? Nous l'igno-

rons ; en tout cas, il a dû être entrepris pour alimenter des bains situés dans la partie haute de la

ville. Amasia ne manque pourtant pas d'eau. Des sources qui descendent de la montagne se répan-

dent dans les quartiers élevés, et les bains, les mosquées, les fontaines, situées dans la partie basse,

empruntent au fleuve autant d'eau qu'il leur en faut au moyen de roues à palettes creuses qui, mues

par le courant, la déversent dans un large canal. La tradition populaire explique l'origine de cet

aqueduc par la légende de Schirin et de Ferhad. Cette touchante histoire d'amour, avec son dé-

nouement pathétique, est, dit-on, tuée d'un poëme persan ; mais elle a été répandue en Anatolie par

des poésies turques qui y sont très-populaires et qui placent à Amasia le lieu de la scène.

Il n'y a point à douter que la ville moderne n'occupe l'emplacement de la ville ancienne dont le

nom est à peine altéré, même dans la bouche des Turcs, qui l'appellent Amassieh. Quant aux Grecs,

ils prononcent ce nom comme s'il s'écrivait avec deux s, Amassia, tandis que l'orthographe antique

était Amasia. Peut-être d'ailleurs, quoique l'écriture ne nous l'indique pas, faisait-on, dès lors, dans

le pays, entendre la double lettre. La description que donne de sa ville natale le géographe Strabon

est encore d'une exactitude singulière (1). « Notre ville est située dans une grande et profonde gorge

l(i)'a

4^

(1) XII, 3, 39.

156.

Stèle placée dans le bassin. Au-dessus de ces lettres une guirlande et une grappe de raisin.

P O Y cj) I 00 N foutpiwv

MayvùWvw

MATNYAACO

TWIAIOJCYN

TPO4>0JMN H

MHCXAPIN

A NeCTHC A

TW ioî(0 GUV-

TpO(0(O [/.VVÎ-

piç 7//piv

àveVr/icra.

Nous avions passé tout un jour àTchouroum, sans pouvoir rien découvrir qui nous apprit le nom

de la ville antique d'où proviennent ces débris. Le lendemain, neuf heures de route à travers un pays

monotone et nu. Parfois des champs cultivés, le plus souvent des landes semées de genévriers. Quel-

ques bouquets de pins sur les hauteurs. Nous couchons kBeybuk, pauvre hameau où nous ne som-

mes plus qu'à 8 heures d'Amasia. A deux heures de la ville, la route devient intéressante. On rejoint la

vallée de l'Iris, que les Turcs appellent Iéchil-Irmak, « le fleuve vert. » C'est une jolie rivière qui

mérite son nom ; ses eaux claires sont d'un beau vert foncé qui contraste avec le gris sale des eaux

troubles du Kizil-Irmak ou « fleuve rouge. » Des saules, des aulnes baignent dans le courant leur

branchage et leurs racines. Tout à l'entour, de larges plantations de mûriers parmi lesquelles se dres-

sent les magnaneries. L'été, tout ceci doit être d'une riante et fraîche couleur que fait encore ressor-

tir la teinte sombre des montagnes qui bordent des deux côtés la vallée. Les maisons, avec leurs toits

de tuile, dominent non-seulement les taillis de mûriers, mais dépassent même de beaucoup les tètes

des plus élevés parmi ces arbres fruitiers dont Amasia est si hère. C'est un tableau qui nous parait

plus aimable encore quand nous le comparons à ces déserts nus et pelés que nous traversons depuis

Beïbazar, à ces villages à demi souterrains, sans relief et sans forme, qui se confondent presque avec

le sol qui les porte.

A mesure qu'on approche d'Amasia, les montagnes se rapprochent, la vallée devient une gorge

de plus en plus étroite et profonde. Aune heure de la ville, on traverse le Iéchil-Irmak sur un pont

de pierre, et on tourne ensuite entre le pied du roc et la rivière bordée de jardins et de plantations.

A quelques mètres au-dessus du chemin, on observe, au flanc du rocher, les traces d'une ancienne

conduite d'eau, creusée dans la pierre vive. Là où le roc se dérobait, le canal était supporté sur un

massif de maçonnerie. On suit les vestiges de cet aqueduc jusqu'aux premières maisons, pendant

une heure environ. Est-ce un travail de l'époque romaine ou de l'époque seldjoukide? Nous l'igno-

rons ; en tout cas, il a dû être entrepris pour alimenter des bains situés dans la partie haute de la

ville. Amasia ne manque pourtant pas d'eau. Des sources qui descendent de la montagne se répan-

dent dans les quartiers élevés, et les bains, les mosquées, les fontaines, situées dans la partie basse,

empruntent au fleuve autant d'eau qu'il leur en faut au moyen de roues à palettes creuses qui, mues

par le courant, la déversent dans un large canal. La tradition populaire explique l'origine de cet

aqueduc par la légende de Schirin et de Ferhad. Cette touchante histoire d'amour, avec son dé-

nouement pathétique, est, dit-on, tuée d'un poëme persan ; mais elle a été répandue en Anatolie par

des poésies turques qui y sont très-populaires et qui placent à Amasia le lieu de la scène.

Il n'y a point à douter que la ville moderne n'occupe l'emplacement de la ville ancienne dont le

nom est à peine altéré, même dans la bouche des Turcs, qui l'appellent Amassieh. Quant aux Grecs,

ils prononcent ce nom comme s'il s'écrivait avec deux s, Amassia, tandis que l'orthographe antique

était Amasia. Peut-être d'ailleurs, quoique l'écriture ne nous l'indique pas, faisait-on, dès lors, dans

le pays, entendre la double lettre. La description que donne de sa ville natale le géographe Strabon

est encore d'une exactitude singulière (1). « Notre ville est située dans une grande et profonde gorge

l(i)'a

4^

(1) XII, 3, 39.