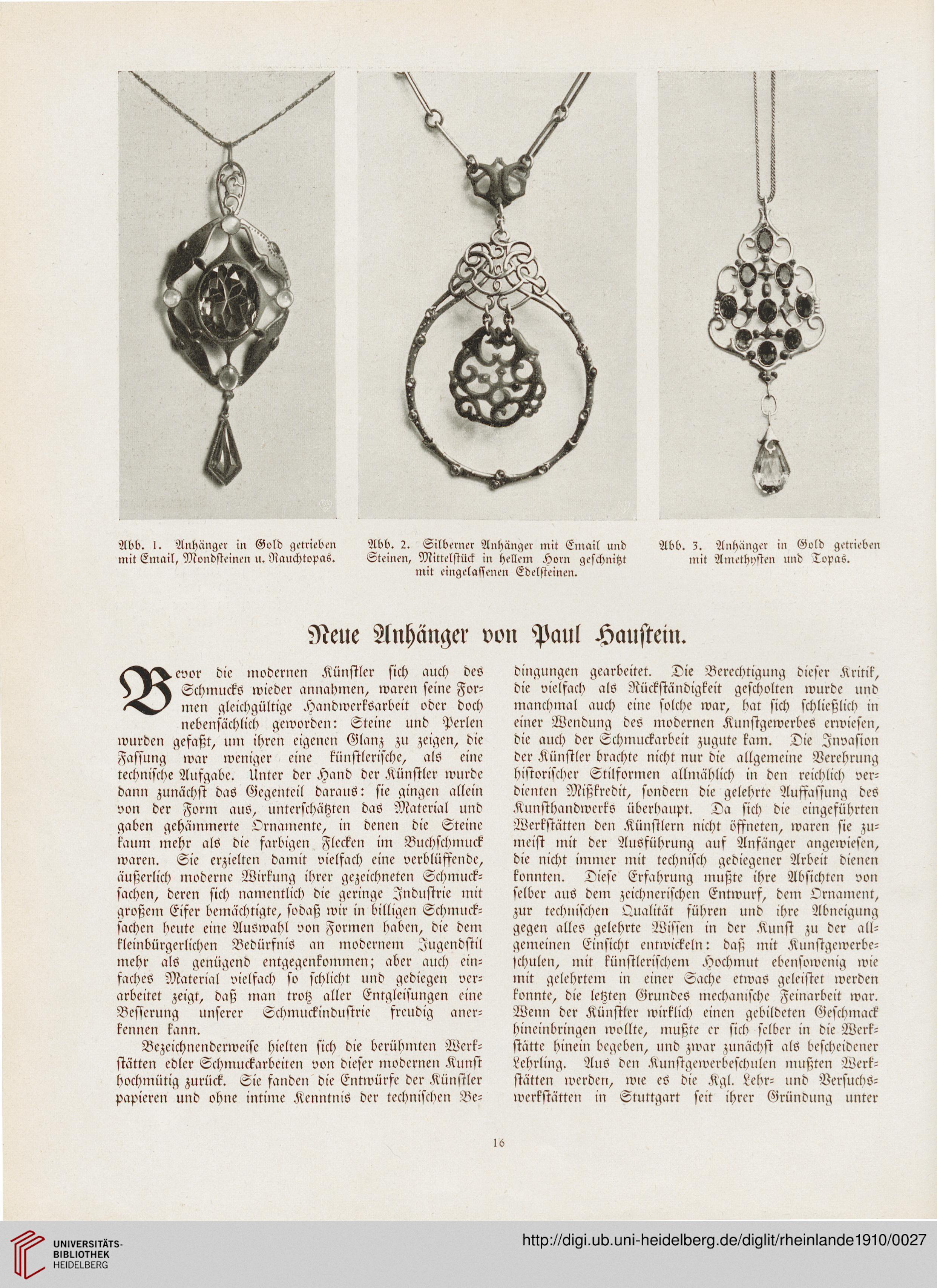

Abb. I. Anhänger in Gold getrieben

mit Cmail, Mondsteinen u. Rauchtopas.

Abb. 2. Silberner Anhänger mit Cmail und Abb. Z. Anhänger in Gold getrieben

Steinen, Mittelstück in hellem Horn geschnitzt mit Amethysten und Topas.

mit eingelaffencn Cdelsteinen.

Neile Anhällger voll Paul Hausteill.

evor die modernen Künstler sich auch des

Schmucks wieder annahmen, waren seine For-

men gleichgültige Handwerksarbeit oder doch

nebensächlich geworden: Steine und Perlen

wurden gefaßt, um ihren eigenen Glanz zu zeigen, die

Fassung war weniger eine künstlerische, als eine

technische Ausgabe. Ünter der Hand der Künstler wurde

dann zunächst das Gegenteil daraus: sie gingen allein

von der Form auS, unterschätzten das Material und

gaben gehämmerte Ornamente, in denen die Steine

kaum mehr als dic sarbigen Flccken im Buchschmuck

waren. Sie erzielten damit vielfach eine verblüffende,

äußerlich moderne Wirkung ihrer gezeichneten Schmuck-

sachen, deren sich namentlich die geringe Jndustrie mit

großem Eifer bemächtigte, sodaß wir in billigen Schmuck-

sachen heutc eine Auswahl von Formen haben, die dem

kleinbürgerlichen Bedürsnis an modernem Jugendftil

mehr als genügend entgegenkommen; aber auch ein-

saches Material vielfach so schlicht und gediegen ver-

arbeitet zeigt, daß man trotz aller Emgleisungen eine

Befferung unserer Schmuckindustrie sreudig aner-

kennen kann.

Bezeichnenderweise hielten sich die berühmten Werk-

stätten edler Schmuckarbeitcn von diescr modcrnen Kunst

hochmütig zurück. Sie fanden die Entwürfe der Künstler

papieren und ohne intime Kenntnis der technischen Be-

dingungen gearbeitet. Die Berechtigung dieser Kritik,

die vielsach als Rückständigkeit gescholten wurde und

manchmal auch eine solche war, hat sich schließlich in

einer Wendung des modernen Kunstgewerbes erwiesen,

die auch der Schmuckarbeit zugute kam. Die Jnvasion

der Künstler brachte nicht nur die allgemeine Verehrung

hiftorischer Stilsormen allmählich in den reichlich ver-

dienten Mißkredit, sondern die gelehrte Auffassung des

Kunsthandwerks überhaupt. Da sich die eingeführten

Werkftätten de» Künstlern nicht öffneten, waren sie zu-

meist mit der Ausführung auf Anfänger angewiesen,

die nicht immer mit technisch gediegener Arbeit dienen

konnten. Diese Ersahrung mußte ihre Absichten von

selber auö dem zeichnerischen Entwurf, dem Ornament,

zur techiüschen Qualität führen und ihre Abneigung

gegen alles gelehrte Wissen in der Kunst zu der all-

gemeinen Einsicht eutwickeln: daß mit Kunstgewerbe-

schulen, mit künftlerischem Hochmut ebensowenig wie

mit gelehrtem in einer Sache etwas geleistet werden

konnte, die letzten Grundes mechanische Feinarbeit war.

Wenn der Künstler wirklich einen gebildeten Geschmack

hineinbringen wollte, mußte cr sich sclber in die Werk-

stätte hinein begeben, und zwar zunächst als bescheidener

Lehrling. Aus den Kunstgewerbeschulen mußten Werk-

stätten werden, wie es die Kgl. Lehr- und VersuchS-

werkstätten in Stuttgart seit ihrer Gründung unter

mit Cmail, Mondsteinen u. Rauchtopas.

Abb. 2. Silberner Anhänger mit Cmail und Abb. Z. Anhänger in Gold getrieben

Steinen, Mittelstück in hellem Horn geschnitzt mit Amethysten und Topas.

mit eingelaffencn Cdelsteinen.

Neile Anhällger voll Paul Hausteill.

evor die modernen Künstler sich auch des

Schmucks wieder annahmen, waren seine For-

men gleichgültige Handwerksarbeit oder doch

nebensächlich geworden: Steine und Perlen

wurden gefaßt, um ihren eigenen Glanz zu zeigen, die

Fassung war weniger eine künstlerische, als eine

technische Ausgabe. Ünter der Hand der Künstler wurde

dann zunächst das Gegenteil daraus: sie gingen allein

von der Form auS, unterschätzten das Material und

gaben gehämmerte Ornamente, in denen die Steine

kaum mehr als dic sarbigen Flccken im Buchschmuck

waren. Sie erzielten damit vielfach eine verblüffende,

äußerlich moderne Wirkung ihrer gezeichneten Schmuck-

sachen, deren sich namentlich die geringe Jndustrie mit

großem Eifer bemächtigte, sodaß wir in billigen Schmuck-

sachen heutc eine Auswahl von Formen haben, die dem

kleinbürgerlichen Bedürsnis an modernem Jugendftil

mehr als genügend entgegenkommen; aber auch ein-

saches Material vielfach so schlicht und gediegen ver-

arbeitet zeigt, daß man trotz aller Emgleisungen eine

Befferung unserer Schmuckindustrie sreudig aner-

kennen kann.

Bezeichnenderweise hielten sich die berühmten Werk-

stätten edler Schmuckarbeitcn von diescr modcrnen Kunst

hochmütig zurück. Sie fanden die Entwürfe der Künstler

papieren und ohne intime Kenntnis der technischen Be-

dingungen gearbeitet. Die Berechtigung dieser Kritik,

die vielsach als Rückständigkeit gescholten wurde und

manchmal auch eine solche war, hat sich schließlich in

einer Wendung des modernen Kunstgewerbes erwiesen,

die auch der Schmuckarbeit zugute kam. Die Jnvasion

der Künstler brachte nicht nur die allgemeine Verehrung

hiftorischer Stilsormen allmählich in den reichlich ver-

dienten Mißkredit, sondern die gelehrte Auffassung des

Kunsthandwerks überhaupt. Da sich die eingeführten

Werkftätten de» Künstlern nicht öffneten, waren sie zu-

meist mit der Ausführung auf Anfänger angewiesen,

die nicht immer mit technisch gediegener Arbeit dienen

konnten. Diese Ersahrung mußte ihre Absichten von

selber auö dem zeichnerischen Entwurf, dem Ornament,

zur techiüschen Qualität führen und ihre Abneigung

gegen alles gelehrte Wissen in der Kunst zu der all-

gemeinen Einsicht eutwickeln: daß mit Kunstgewerbe-

schulen, mit künftlerischem Hochmut ebensowenig wie

mit gelehrtem in einer Sache etwas geleistet werden

konnte, die letzten Grundes mechanische Feinarbeit war.

Wenn der Künstler wirklich einen gebildeten Geschmack

hineinbringen wollte, mußte cr sich sclber in die Werk-

stätte hinein begeben, und zwar zunächst als bescheidener

Lehrling. Aus den Kunstgewerbeschulen mußten Werk-

stätten werden, wie es die Kgl. Lehr- und VersuchS-

werkstätten in Stuttgart seit ihrer Gründung unter