des 14. Jahrhunderts, hat wohl

etwas Schlankes und Angehal-

tenes, eine reizvolle, zaghafte

Befangenheit in der Haltung,

aber faltenlos schmiegt sich das

knappe Gewand um den Kör-

per, und unvergeßlich prägt sich

der fragende Blick ein, der unter

tief herabgehenden Lidern auf

uns zukommt. Die ganze Härte

des Realismus aber spricht aus

einer in vorzüglichem Iuftand

erhaltenen Porträtbüfte aus be-

maltem Stukko. Eine andere

Büfte, einen heiligen Hierony-

mus darstellend, mit sehr aus-

druckövollen, erregten Zügen

eines asketischen Schwärmers,

gewinnt besonderes Jnteresse,

weil sie durch Übereinstimmung

dieses Kopseö mit dem deö

Hieronymus im Vatikan von

Leonardo auch als eine Leonardo-

Büfte geltcn könnte, obwohl sie

wie die 5 Gemälde meiner Mei-

nung nach aus Piero Pollajoulo

zurückgehen, dem wohl ein Ge-

mälde ähnlichen Jnhaltes in

der Pitti-Galerie gehört. Daö Hauptftück dieser Samm-

lung, der große Altar von Andrea della Robbia, ift

durch seine Seltenheit daö Werk, daö an Kostbarkeit

neben die myronische Athene geftellt werden dars, ob-

schon sich der Geist der Frührenaissance in diesen Robbia-

Altären wcniger charakteristisch und tief ausgesprochen

hat, alö in manchem kleineren und bescheideneren Stück

dieser Sammlung. Eö ist

mehr ein allgemeineö Lob-

lied auf Jugend, wie eS

im Jtalien deö Cinquecento

tausendstimmig ertönte.

Und nun mag man sich

an Skulpturen dieseö SaaleS

und anderen in den Räu-

men der Liebiegschen Villa

an der Hand von Barock-

Plaftiken, in dencn die Be-

wegung immer hestiger, die

Mache immer geiftreicher,

die Silhouette immer auö-

greisender wird, hinsühren

lassen zu jenem Olberg von

Wenzinger, der in seinem

mehr italienischen alö sranzö-

sischen Rokoko ein genialeö

Seitenftück zu der jüngften

großen Erwerbung deö

Städelschen Jnftitutes, dem

großen Tiepolo - Gemälde,

bildet. Waö hier an leichter

und schwebender Bewegung,

an theatralisch effektvoller

Aufmachung und Eleganz der

Typen und Kostüme gegeben

ist — ein Unikum der nase-

rümpsende Künstler selber mit

den Händen im Muff —, daö

wird überboten von der geift-

vollen, satirischen Charakteristik

der Häscher, Gestalten, die eine

seltsame Freude am Originellen

und Iigeunerhasten,amLumpen-

pack, verraten. Daß hier aber

die Sammlung ihren Beschluß

finden konnte, das hat seine

tiesere Berechtigung darin, daß

in diesen Gestalten eine so freie

und aufgelöfte, impressionistische

Oberflächenbehandlung, eine so

momentane Charakteristik ge-

geben ist, daß wir unö unmittel-

bar in die Gegenwart versetzt

fühlen, an Plastiken Rodinö und

Troubetzkoys dabei denken dürsen.

So erstaunlich modern sind sie.

Die Räume, in denen diese

barocken Skulpturen im Verein

mit einer Nachlese von spät-

gotischen und Renaissance-Pla-

stiken untergebracht sind, die

Iimmcr der der Stadt vermachten Liebicgschen Villa, sind

dicsen Museumöstücken nicht günstig. Eö ist zu wün-

schen, daß diese Iimmer ganz der Museumsbestimmung

entzogen werden und repräsentativen Zwecken vorbehalten

bleiben, ergänzt vielleicht durch eine Ausstattung, die

dann ein Denkmal des Geschmackeö oder Ungeschmackes

des Stile reproduzierenden I<). Jahrhunderts werden,

jenerIeit deö Wiederauflebens

der deutschen Renaissance, die

ja sür unö schon eine hifto-

rische Epoche geworden ift.

Die eigentlichen, ganz dem

Museumszweck entsprechend

gestalteten Räume des An-

baueö sind ja von vornherein

aus Zuwachs berechnet. Der

jetzige Eingangsraum wird

später den Mittelteil eineö er-

weiterten Baues auömachen,

sodaß man noch manche

Freude an dem Wandel der

Ausstellung erleben kann, die

ja jetzt für den erften Wurs

etwaö Provisorisches haben

muß. Mehr noch aber wird

man in dieser, relativ so

vollständigen und doch allen

Möglichkeiten unbegrenzt

entgegenkommenden,Samm-

lung nach dem bisher Erreich-

ten jeder Neuerwerbung mit

Spannung entgegensehen.

Richard Hamann.

Abb. 8. Matthäuscngel. Frankreich? Marmor.

Ende IZ. Jahrh.2 4Z vm hoch.

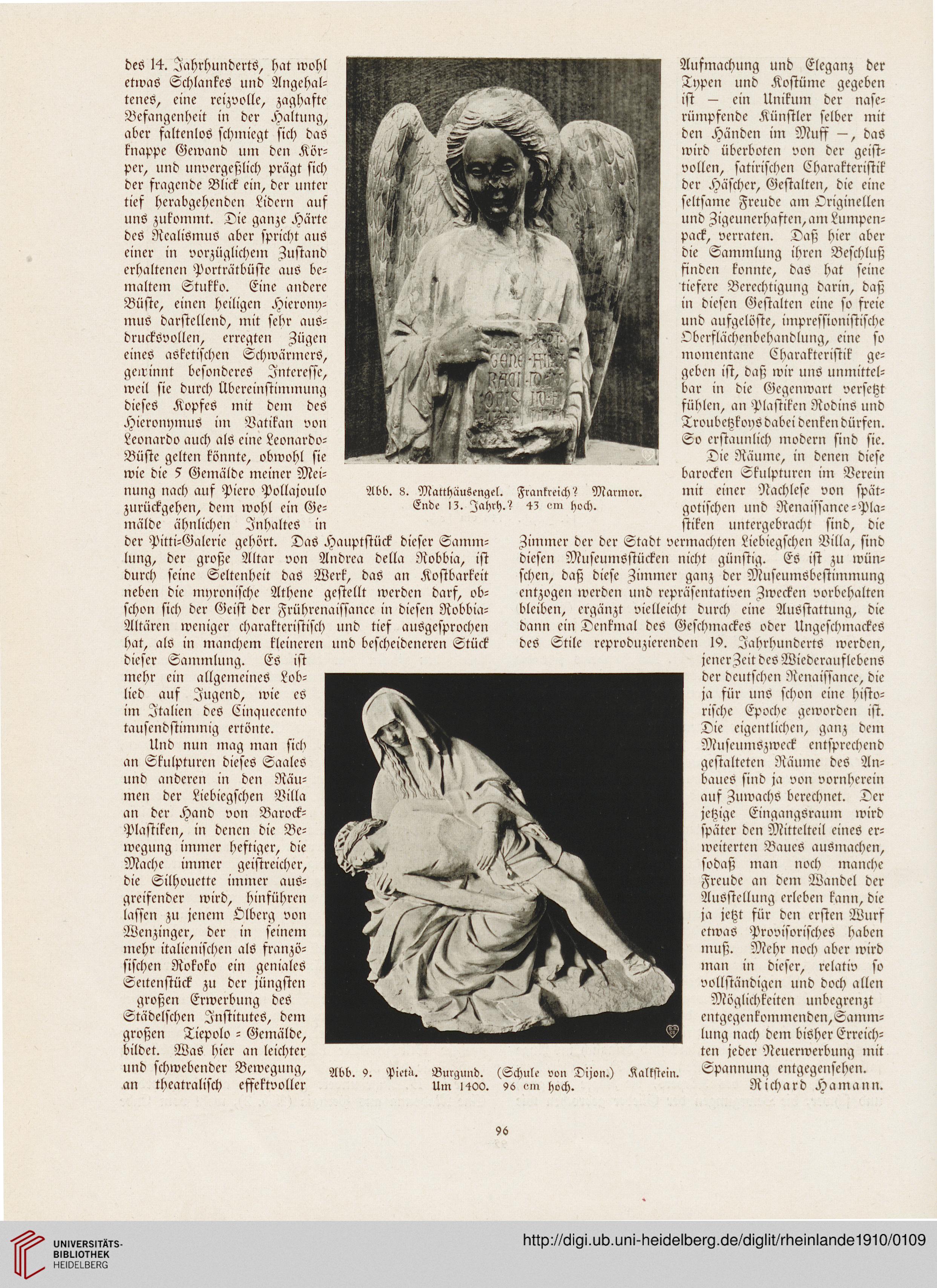

Abb. ?. Pietä. Burgund. (Schule von Dijon.) Kalkstein.

Um 1400. -S em hoch.

etwas Schlankes und Angehal-

tenes, eine reizvolle, zaghafte

Befangenheit in der Haltung,

aber faltenlos schmiegt sich das

knappe Gewand um den Kör-

per, und unvergeßlich prägt sich

der fragende Blick ein, der unter

tief herabgehenden Lidern auf

uns zukommt. Die ganze Härte

des Realismus aber spricht aus

einer in vorzüglichem Iuftand

erhaltenen Porträtbüfte aus be-

maltem Stukko. Eine andere

Büfte, einen heiligen Hierony-

mus darstellend, mit sehr aus-

druckövollen, erregten Zügen

eines asketischen Schwärmers,

gewinnt besonderes Jnteresse,

weil sie durch Übereinstimmung

dieses Kopseö mit dem deö

Hieronymus im Vatikan von

Leonardo auch als eine Leonardo-

Büfte geltcn könnte, obwohl sie

wie die 5 Gemälde meiner Mei-

nung nach aus Piero Pollajoulo

zurückgehen, dem wohl ein Ge-

mälde ähnlichen Jnhaltes in

der Pitti-Galerie gehört. Daö Hauptftück dieser Samm-

lung, der große Altar von Andrea della Robbia, ift

durch seine Seltenheit daö Werk, daö an Kostbarkeit

neben die myronische Athene geftellt werden dars, ob-

schon sich der Geist der Frührenaissance in diesen Robbia-

Altären wcniger charakteristisch und tief ausgesprochen

hat, alö in manchem kleineren und bescheideneren Stück

dieser Sammlung. Eö ist

mehr ein allgemeineö Lob-

lied auf Jugend, wie eS

im Jtalien deö Cinquecento

tausendstimmig ertönte.

Und nun mag man sich

an Skulpturen dieseö SaaleS

und anderen in den Räu-

men der Liebiegschen Villa

an der Hand von Barock-

Plaftiken, in dencn die Be-

wegung immer hestiger, die

Mache immer geiftreicher,

die Silhouette immer auö-

greisender wird, hinsühren

lassen zu jenem Olberg von

Wenzinger, der in seinem

mehr italienischen alö sranzö-

sischen Rokoko ein genialeö

Seitenftück zu der jüngften

großen Erwerbung deö

Städelschen Jnftitutes, dem

großen Tiepolo - Gemälde,

bildet. Waö hier an leichter

und schwebender Bewegung,

an theatralisch effektvoller

Aufmachung und Eleganz der

Typen und Kostüme gegeben

ist — ein Unikum der nase-

rümpsende Künstler selber mit

den Händen im Muff —, daö

wird überboten von der geift-

vollen, satirischen Charakteristik

der Häscher, Gestalten, die eine

seltsame Freude am Originellen

und Iigeunerhasten,amLumpen-

pack, verraten. Daß hier aber

die Sammlung ihren Beschluß

finden konnte, das hat seine

tiesere Berechtigung darin, daß

in diesen Gestalten eine so freie

und aufgelöfte, impressionistische

Oberflächenbehandlung, eine so

momentane Charakteristik ge-

geben ist, daß wir unö unmittel-

bar in die Gegenwart versetzt

fühlen, an Plastiken Rodinö und

Troubetzkoys dabei denken dürsen.

So erstaunlich modern sind sie.

Die Räume, in denen diese

barocken Skulpturen im Verein

mit einer Nachlese von spät-

gotischen und Renaissance-Pla-

stiken untergebracht sind, die

Iimmcr der der Stadt vermachten Liebicgschen Villa, sind

dicsen Museumöstücken nicht günstig. Eö ist zu wün-

schen, daß diese Iimmer ganz der Museumsbestimmung

entzogen werden und repräsentativen Zwecken vorbehalten

bleiben, ergänzt vielleicht durch eine Ausstattung, die

dann ein Denkmal des Geschmackeö oder Ungeschmackes

des Stile reproduzierenden I<). Jahrhunderts werden,

jenerIeit deö Wiederauflebens

der deutschen Renaissance, die

ja sür unö schon eine hifto-

rische Epoche geworden ift.

Die eigentlichen, ganz dem

Museumszweck entsprechend

gestalteten Räume des An-

baueö sind ja von vornherein

aus Zuwachs berechnet. Der

jetzige Eingangsraum wird

später den Mittelteil eineö er-

weiterten Baues auömachen,

sodaß man noch manche

Freude an dem Wandel der

Ausstellung erleben kann, die

ja jetzt für den erften Wurs

etwaö Provisorisches haben

muß. Mehr noch aber wird

man in dieser, relativ so

vollständigen und doch allen

Möglichkeiten unbegrenzt

entgegenkommenden,Samm-

lung nach dem bisher Erreich-

ten jeder Neuerwerbung mit

Spannung entgegensehen.

Richard Hamann.

Abb. 8. Matthäuscngel. Frankreich? Marmor.

Ende IZ. Jahrh.2 4Z vm hoch.

Abb. ?. Pietä. Burgund. (Schule von Dijon.) Kalkstein.

Um 1400. -S em hoch.