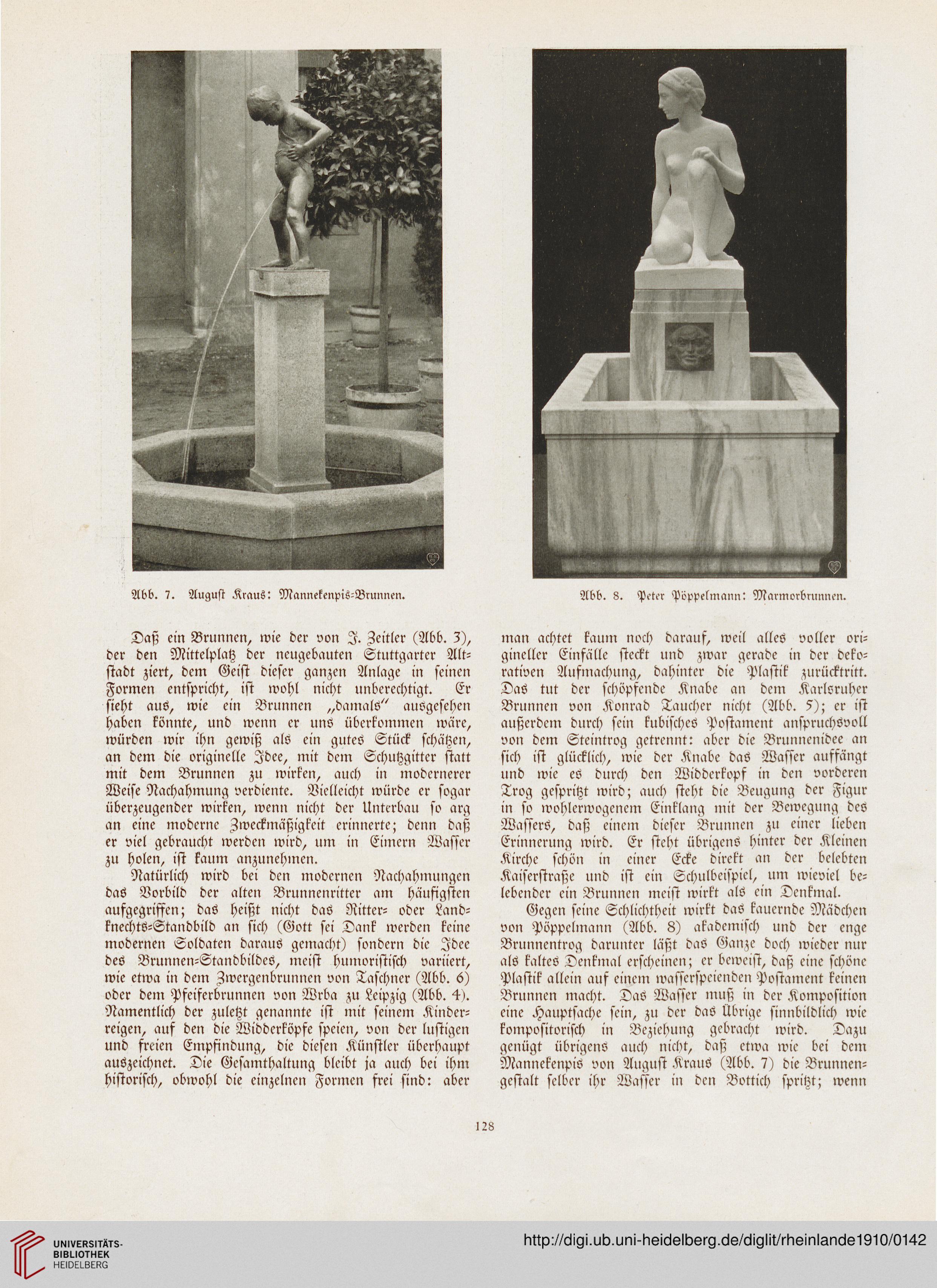

Abb. 7. August Kraus: Mannekenpis-Brunnen.

Abb. 8. Peter Poppelmann! Marmorbrunnen.

Daß ein Brunnen, wie der von I. Ieitler (Abb. Z),

der den Mttelplatz der neugebauten Stuttgarter Alt-

stadt ziert, dem Geist dieser ganzen Anlage in seinen

Formen entspricht, ist wohl nicht unberechtigt. Er

sieht aus, wie ein Brunnen „damals" auögesehen

haben könnte, und wenn cr uns überkommcn wäre,

würden wir ihn gewiß als ein guteö Stück schätzen,

an dem die originelle Jdee, mit dem Schutzgitter statt

mit dem Brunnen zu wirken, auch >n modernerer

Weise Nachahmung verdiente. Vielleicht würde er sogar

überzeugender wirken, wenn nicht der Unterbau so arg

an eine moderne Zweckmäßigkeit erinnerte; denn daß

er viel gebraucht werden wird, um in Eimern Waster

zu holen, ist kaum anzunehmcn.

Natürlich wird bei den modernen Nachahmungen

das Vorbild der alten Brunnenritter am häufigsten

aufgegriffen; das heißt nicht das Ritter- oder Land-

knechtö-Standbild an sich (Gott sei Dank werden keine

modernen Soldaten darauS gemacht) sondern die Jdee

des Brunnen-Standbildeö, meist humoristisch variiert,

wie etwa in dem Zwcrgenbrunnen von Taschncr (Abb. 6)

oder dem Pfeiferbrunnen von Wrba zu Leipzig (Abb. 4).

Namentlich der zuletzt genannte ist nu't seinem Kinder-

reigen, auf den die Widderköpfe spei'e», von der lustigen

und freien Empfindung, die diesen Künstler überhaupt

auSzeichnet. Die Gesamthaltung blcibt ja auch bci ihm

historisch, obwohl die einzelncn Formcn frei sind: aber

man achtet kaum noch darauf, wei'l alles voller ori-

gineller Einfälle steckt und zwar gerade in der deko-

rativen Aufmachung, dahinter die Plastik zurücktritt.

Das tut der schöpfende Knabe an dem Karlsruher

Brunnen von Konrad Taucher ni'cht (Abb. 5); er ist

außerdem durch sein kubischeS Postament anspruchsvoll

von dem Steintrog getrennt: aber die Brunnenidee an

sich ist glücklich, wie der Knabe das Wasser auffängt

und wie es durch den Widderkopf in den vorderen

Trog gespritzt wird; auch steht die Beugung der Figur

in so wohlerwogenem Einklang mit der Bewegung des

Waffers, daß einem dieser Brunnen zu einer lieben

Erinnerung wird. Er steht übrigens hinter der Kleinen

Kirche schön in einer Ecke direkt an der belebten

Kaiserstraße und ist ein Schulbeispiel, um wi'eviel be-

lebender ein Brunnen meist wirkt als ein Denkmal.

Gegen scine Schlichtheit wirkt das kauernde Mädchen

von Pöppelmann (Abb. 8) akademisch und der enge

Brunnentrog darunter läßt das Ganze doch wieder nur

alö kaltes Denkmal erscheinen; er beweist, daß eine schöne

Plastik allein auf einem wasserspeienden Poftament keinen

Brunnen macht. Das Waffer muß in der Komposition

eine Hauptsache sein, zu der das llbrige sinnbildli'ch wie

kompositorisch in Beziehung gebracht wird. Dazu

genügt übrigens auch nicht, daß etwa wie bei dem

Mannekenpis von August Kraus (Abb. 7) die Brunnen-

gestalt selber ihr Wasser in den Bottich spritzt; wenn

128

Abb. 8. Peter Poppelmann! Marmorbrunnen.

Daß ein Brunnen, wie der von I. Ieitler (Abb. Z),

der den Mttelplatz der neugebauten Stuttgarter Alt-

stadt ziert, dem Geist dieser ganzen Anlage in seinen

Formen entspricht, ist wohl nicht unberechtigt. Er

sieht aus, wie ein Brunnen „damals" auögesehen

haben könnte, und wenn cr uns überkommcn wäre,

würden wir ihn gewiß als ein guteö Stück schätzen,

an dem die originelle Jdee, mit dem Schutzgitter statt

mit dem Brunnen zu wirken, auch >n modernerer

Weise Nachahmung verdiente. Vielleicht würde er sogar

überzeugender wirken, wenn nicht der Unterbau so arg

an eine moderne Zweckmäßigkeit erinnerte; denn daß

er viel gebraucht werden wird, um in Eimern Waster

zu holen, ist kaum anzunehmcn.

Natürlich wird bei den modernen Nachahmungen

das Vorbild der alten Brunnenritter am häufigsten

aufgegriffen; das heißt nicht das Ritter- oder Land-

knechtö-Standbild an sich (Gott sei Dank werden keine

modernen Soldaten darauS gemacht) sondern die Jdee

des Brunnen-Standbildeö, meist humoristisch variiert,

wie etwa in dem Zwcrgenbrunnen von Taschncr (Abb. 6)

oder dem Pfeiferbrunnen von Wrba zu Leipzig (Abb. 4).

Namentlich der zuletzt genannte ist nu't seinem Kinder-

reigen, auf den die Widderköpfe spei'e», von der lustigen

und freien Empfindung, die diesen Künstler überhaupt

auSzeichnet. Die Gesamthaltung blcibt ja auch bci ihm

historisch, obwohl die einzelncn Formcn frei sind: aber

man achtet kaum noch darauf, wei'l alles voller ori-

gineller Einfälle steckt und zwar gerade in der deko-

rativen Aufmachung, dahinter die Plastik zurücktritt.

Das tut der schöpfende Knabe an dem Karlsruher

Brunnen von Konrad Taucher ni'cht (Abb. 5); er ist

außerdem durch sein kubischeS Postament anspruchsvoll

von dem Steintrog getrennt: aber die Brunnenidee an

sich ist glücklich, wie der Knabe das Wasser auffängt

und wie es durch den Widderkopf in den vorderen

Trog gespritzt wird; auch steht die Beugung der Figur

in so wohlerwogenem Einklang mit der Bewegung des

Waffers, daß einem dieser Brunnen zu einer lieben

Erinnerung wird. Er steht übrigens hinter der Kleinen

Kirche schön in einer Ecke direkt an der belebten

Kaiserstraße und ist ein Schulbeispiel, um wi'eviel be-

lebender ein Brunnen meist wirkt als ein Denkmal.

Gegen scine Schlichtheit wirkt das kauernde Mädchen

von Pöppelmann (Abb. 8) akademisch und der enge

Brunnentrog darunter läßt das Ganze doch wieder nur

alö kaltes Denkmal erscheinen; er beweist, daß eine schöne

Plastik allein auf einem wasserspeienden Poftament keinen

Brunnen macht. Das Waffer muß in der Komposition

eine Hauptsache sein, zu der das llbrige sinnbildli'ch wie

kompositorisch in Beziehung gebracht wird. Dazu

genügt übrigens auch nicht, daß etwa wie bei dem

Mannekenpis von August Kraus (Abb. 7) die Brunnen-

gestalt selber ihr Wasser in den Bottich spritzt; wenn

128