Krebse, die auf Nr. 12 als

Schildkrötcn ebenso störcnd

liegen, während die vier aus

dein Rand der Schale ihr

Wasserspritzwerk ausgezeich-

net verrichten. Ein guter

Einfall an diesem Brunnen

ist die Art, wie das Wasscr

an dem Säulenknauf her-

unter sabbert statt frei zu

fließen. Vorbildlicher alS

diese beiden Brunnen von

Vogel ist trotzdem der von

Taschner (Abb. 14), weil hier

eine einfache Brunnensäule

ohne figürlichen Schmuck,

ohne Putten und Fauns-

köpfe die gleiche oder bessere

Wirkung tut. Mit den vier

matt niederlaufenden Strah-

len ergeben die blankgeschliffe-

nen Muschelkalkflächen der

Säule einen Aufbau von

höchster Bescheidenheit, der

durch den Früchtekorb ent-

sprechend gekrönt wird. Dank-

bar empfindet daS Auge die

Ruhe darin und dankbarer

der Sinn die Freiheit von

Rennniszenzen. Daö ist

schließlich ein moderner Brun-

nen, von dem man dann

hindenken könnte zu den un-

crbittlich strengen Gebilden

von Obrist. Daß von dessen

Brunnen keiner zur Auf-

stellung gelangte, ist auch

ein Beweis, wie wenig

eine angeblich fortschrittliche

Zeit wie die unsrige sich

künstlerisch zu Fortschritten

entschließen kann. Wenn es

uns ernst gewesen wäre,

ganz loszukommen aus dem

historischen Formenspiel, wie

es uns doch immer wieder

versichert wurde, hätten die

Arbeiten von Obrist vorbild-

lich werden müssen, die nun

mit all ihrem wirklichen

Fortschritt verstaubt und ver-

gessen beiseite ftehen.

Der Walroßbrunnen von

Taschner (Abb.I5) erinnert an

die vielen Versuche, Abschluß-

wände durch eine Brunnen-

nische angenehmer zu machen

(am witzigsten daran ist daö

ulkige VerhältniS dcs Wasser-

strahls zu dcm plump-massi-

gen Körper). Es wird bei

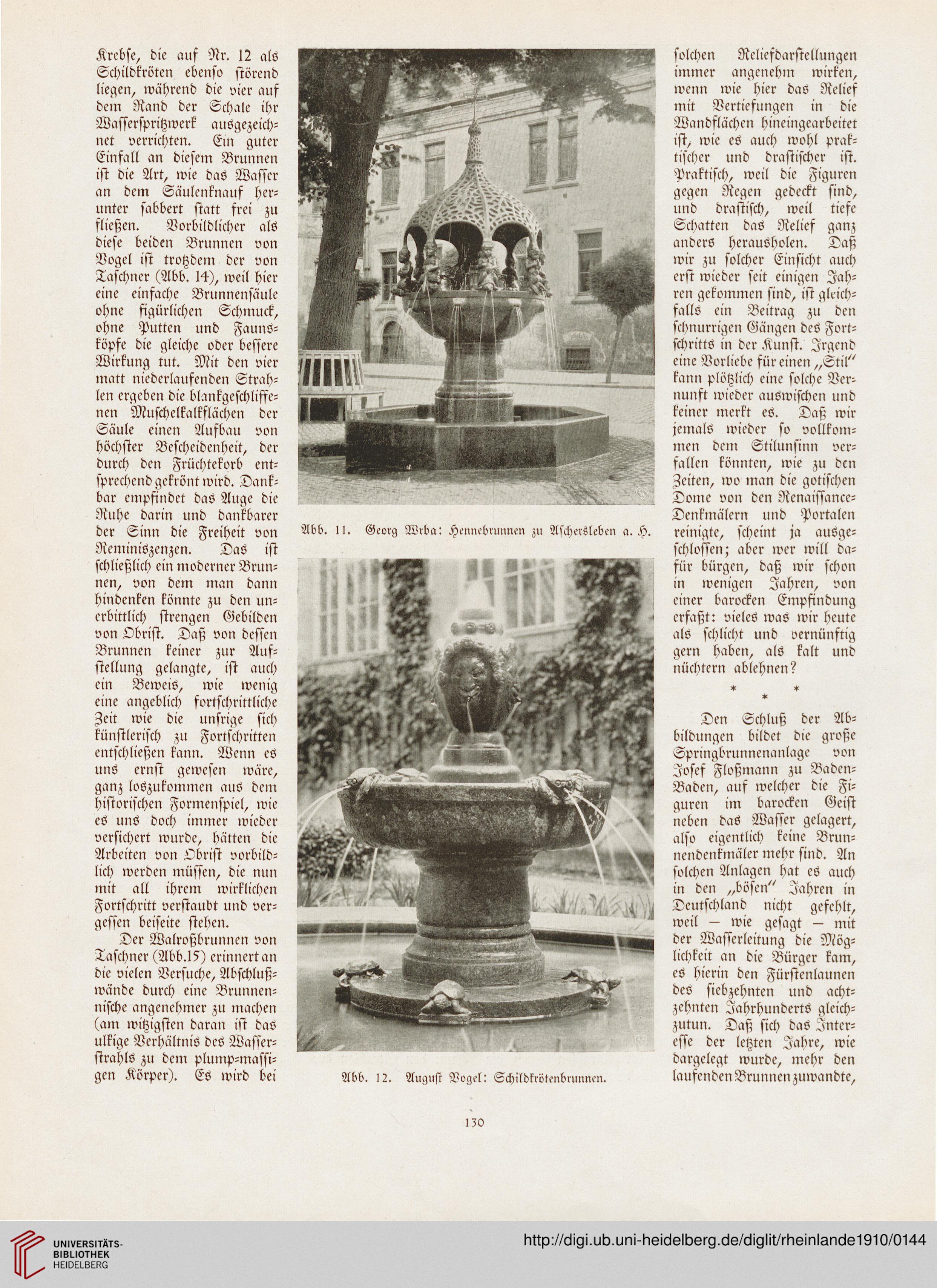

Abb. I I. Georg Wrba: Hennebrunnen zu Aschersleben a. H.

Abb. 12. August Vogel: Schildkrötenbrunncn.

solchen Reliefdarstellungen

immer angenehm wirken,

wenn wie hier daS Relief

mit Vertiefungen in die

Wandflächen hineingearbeitet

ift, wic es auch wohl prak-

tischer und drastischer ist.

Praktisch, weil die Figuren

gegen Regen gedeckt sind,

und drastisch, weil tiefe

Schatten daS Relief ganz

anderS herausholen. Daß

wir zu solcher Einsicht auch

erst wieder seit einigen Jah-

ren gekommen sind, ift gleich-

falls ein Beitrag zu den

schnurrigen Gängen deS Fort-

schritts in der Kunft. Jrgcnd

eine Vorliebe für einen „Stil"

kann plötzlich eine solche Ver-

nunft wieder auswischen und

keiner merkt es. Daß wir

jemalS wiedcr so vollkom-

mcn dcm Stilunsinn ver-

fallen könnten, wie zu dcn

Zeiten, wo man die gotischen

Dome von den Renaiffance-

Denkmälern und Portalen

reinigte, scheint ja ausge-

schlossen; aber wer will da-

für bürgen, daß wir schon

in wenigen Jahren, von

einer barocken Empfindung

crfaßt: vieleö was wir heute

als schlicht und oernünftig

gern habcn, als kalt und

nüchtcrn ablehnen?

* 4-

*

Den Schluß der Ab-

bildungen bildet die große

Springbrunnenanlage von

Josef Floßmann zu Badcn-

Baden, auf welcher die Fi-

guren im barocken Geift

iiebcn das Wasscr gelagert,

also eigentlich keine Brun-

nendenkmäler mehr sind. An

solchen Anlagen hat eö auch

in den „bösen" Jahren in

Deutschland nicht gefchlt,

weil - wie gesagt — mit

der Wasserleitung die Mög-

lichkeit an die Bürger kam,

es hierin den Fürstenlaunen

des siebzehnten und acht-

zehnten Jahrhundertö gleich-

zutun. Daß sich das Jnter-

esse der letzten Jahre, wie

dargelegt wurde, mehr den

lausenden Brunnen zuwandte.

Schildkrötcn ebenso störcnd

liegen, während die vier aus

dein Rand der Schale ihr

Wasserspritzwerk ausgezeich-

net verrichten. Ein guter

Einfall an diesem Brunnen

ist die Art, wie das Wasscr

an dem Säulenknauf her-

unter sabbert statt frei zu

fließen. Vorbildlicher alS

diese beiden Brunnen von

Vogel ist trotzdem der von

Taschner (Abb. 14), weil hier

eine einfache Brunnensäule

ohne figürlichen Schmuck,

ohne Putten und Fauns-

köpfe die gleiche oder bessere

Wirkung tut. Mit den vier

matt niederlaufenden Strah-

len ergeben die blankgeschliffe-

nen Muschelkalkflächen der

Säule einen Aufbau von

höchster Bescheidenheit, der

durch den Früchtekorb ent-

sprechend gekrönt wird. Dank-

bar empfindet daS Auge die

Ruhe darin und dankbarer

der Sinn die Freiheit von

Rennniszenzen. Daö ist

schließlich ein moderner Brun-

nen, von dem man dann

hindenken könnte zu den un-

crbittlich strengen Gebilden

von Obrist. Daß von dessen

Brunnen keiner zur Auf-

stellung gelangte, ist auch

ein Beweis, wie wenig

eine angeblich fortschrittliche

Zeit wie die unsrige sich

künstlerisch zu Fortschritten

entschließen kann. Wenn es

uns ernst gewesen wäre,

ganz loszukommen aus dem

historischen Formenspiel, wie

es uns doch immer wieder

versichert wurde, hätten die

Arbeiten von Obrist vorbild-

lich werden müssen, die nun

mit all ihrem wirklichen

Fortschritt verstaubt und ver-

gessen beiseite ftehen.

Der Walroßbrunnen von

Taschner (Abb.I5) erinnert an

die vielen Versuche, Abschluß-

wände durch eine Brunnen-

nische angenehmer zu machen

(am witzigsten daran ist daö

ulkige VerhältniS dcs Wasser-

strahls zu dcm plump-massi-

gen Körper). Es wird bei

Abb. I I. Georg Wrba: Hennebrunnen zu Aschersleben a. H.

Abb. 12. August Vogel: Schildkrötenbrunncn.

solchen Reliefdarstellungen

immer angenehm wirken,

wenn wie hier daS Relief

mit Vertiefungen in die

Wandflächen hineingearbeitet

ift, wic es auch wohl prak-

tischer und drastischer ist.

Praktisch, weil die Figuren

gegen Regen gedeckt sind,

und drastisch, weil tiefe

Schatten daS Relief ganz

anderS herausholen. Daß

wir zu solcher Einsicht auch

erst wieder seit einigen Jah-

ren gekommen sind, ift gleich-

falls ein Beitrag zu den

schnurrigen Gängen deS Fort-

schritts in der Kunft. Jrgcnd

eine Vorliebe für einen „Stil"

kann plötzlich eine solche Ver-

nunft wieder auswischen und

keiner merkt es. Daß wir

jemalS wiedcr so vollkom-

mcn dcm Stilunsinn ver-

fallen könnten, wie zu dcn

Zeiten, wo man die gotischen

Dome von den Renaiffance-

Denkmälern und Portalen

reinigte, scheint ja ausge-

schlossen; aber wer will da-

für bürgen, daß wir schon

in wenigen Jahren, von

einer barocken Empfindung

crfaßt: vieleö was wir heute

als schlicht und oernünftig

gern habcn, als kalt und

nüchtcrn ablehnen?

* 4-

*

Den Schluß der Ab-

bildungen bildet die große

Springbrunnenanlage von

Josef Floßmann zu Badcn-

Baden, auf welcher die Fi-

guren im barocken Geift

iiebcn das Wasscr gelagert,

also eigentlich keine Brun-

nendenkmäler mehr sind. An

solchen Anlagen hat eö auch

in den „bösen" Jahren in

Deutschland nicht gefchlt,

weil - wie gesagt — mit

der Wasserleitung die Mög-

lichkeit an die Bürger kam,

es hierin den Fürstenlaunen

des siebzehnten und acht-

zehnten Jahrhundertö gleich-

zutun. Daß sich das Jnter-

esse der letzten Jahre, wie

dargelegt wurde, mehr den

lausenden Brunnen zuwandte.