Etwas, das unaufhörlich hin

und her schwingend bei jeder

Drehung ein leises Tick Tack

gleich dem Schlage unseres

Herzens vernehmen läßt. Den

Dienft dieses wichtigen Organcs

versah bei Henleinö Uhren nvch

eine SchweinSborfte, die sich

bekanntlich durch große Elaftizi-

tät auszeichnet. Eine solche

Uhr, deren Werk vollftändig

auö Eisen besteht, birgt die be-

riihmte Sammlung MahrselS

in Berlin.

Iwischen diesen beiden

Hauptteilen, dcr Triebfeder mit

Schnecke und Kette und der

Hemmung, bcfinden sich eine

Anzahl Räder, die nur zur

llbertragung der Bewegung

dienen, und die man alS Boten

auffassen könnte, die zwischen

Federhaus und Unruhe hin

und her eilen. — Zwei Jahrhundcrte hindurch besaßcn die

Uhren nur einen Zeiger sür die Stunden, erst ums

Iahr I70O erfand man das sogenannte Wechselwerk,

das für Stunden und Minuten je einen besonderen

Ieiger ersordert. Eine der Uhren aus der erften Hälfte

des 16. Jahrhunderts, wie sie noch in vielen Samm-

lungen heute anzutreffen sind, zeigt uns Abb. 2. Jnner-

halb des fcststchenden IiffcrblattcS, das die römischen

Zahlen von I bis XII trägt, befindet sich ein zweiter

beweglicher Ring mit arabischen Ziffern. Aller Wahr-

scheinlichkeit. nach diente dieser einstellbare Ring dazu,

bei weiten Reisen in Orte, die aus einem andern

Breitengrade lagen, die Uhr aus die entsprechende Aeit

durch Drehen des Ringes einstellen zu können, da eine

andere Regulicrung insolge deö auf der Stundcnrad-

welle sestgekeilten

Ieigers ohne ein

Auseinanderneh-

men des Werkes

nicht möglich war.

Währcnd bci den

modernen Uhr-

werken alles auf

möglichste Raum-

auönutzung, prä-

zise Gangleistung

und Billigkeit zu-

geschnitten ist, weil

uns die Maschine

als Versertiger

sämtlicher Teilc

anblickt, erzählt

unö die alte Uhr

dieganze Geschich-

te ihrer Entfteh-

ung; etwas von

der Persönlichkeit

ihres Meifters, der

sie schuf, ist durch die hand-

werkliche Arbeit in ihr geblie-

ben. Gibt eö doch kaum zwei

Uhren aus ältester Zeit, die

einander völlig gleichen. Die

alten Uhrmacher arbeiteten nicht

nach Schabloncn. Einer augen-

blicklichen Laune entsprechend

verliehen sie diesem Werk einen

völlig andern Charakter alö

jenem; man kann indeffen aus

bcstimmt immer wiederkehren-

den charakteristischen Zisclie-

rungen und Gravierungen des

Jnnern einer alten Uhr sofort

aus die Nationalität ihres Ver-

sertigerö schließen.

ürsKuet u. lils lesen wir

auf dcm crsten Werk (Abb. 7),

und der Namenszug dieseS

besten Uhrmacherö Frankreichs

verrät unS, daß wir es mit

einer Uhr sranzösischen Ur-

sprungS zu tun haben. Doch auch ohne jede nähere

Bezeichnung sällt die Unterscheidung nicht schwer. Jede

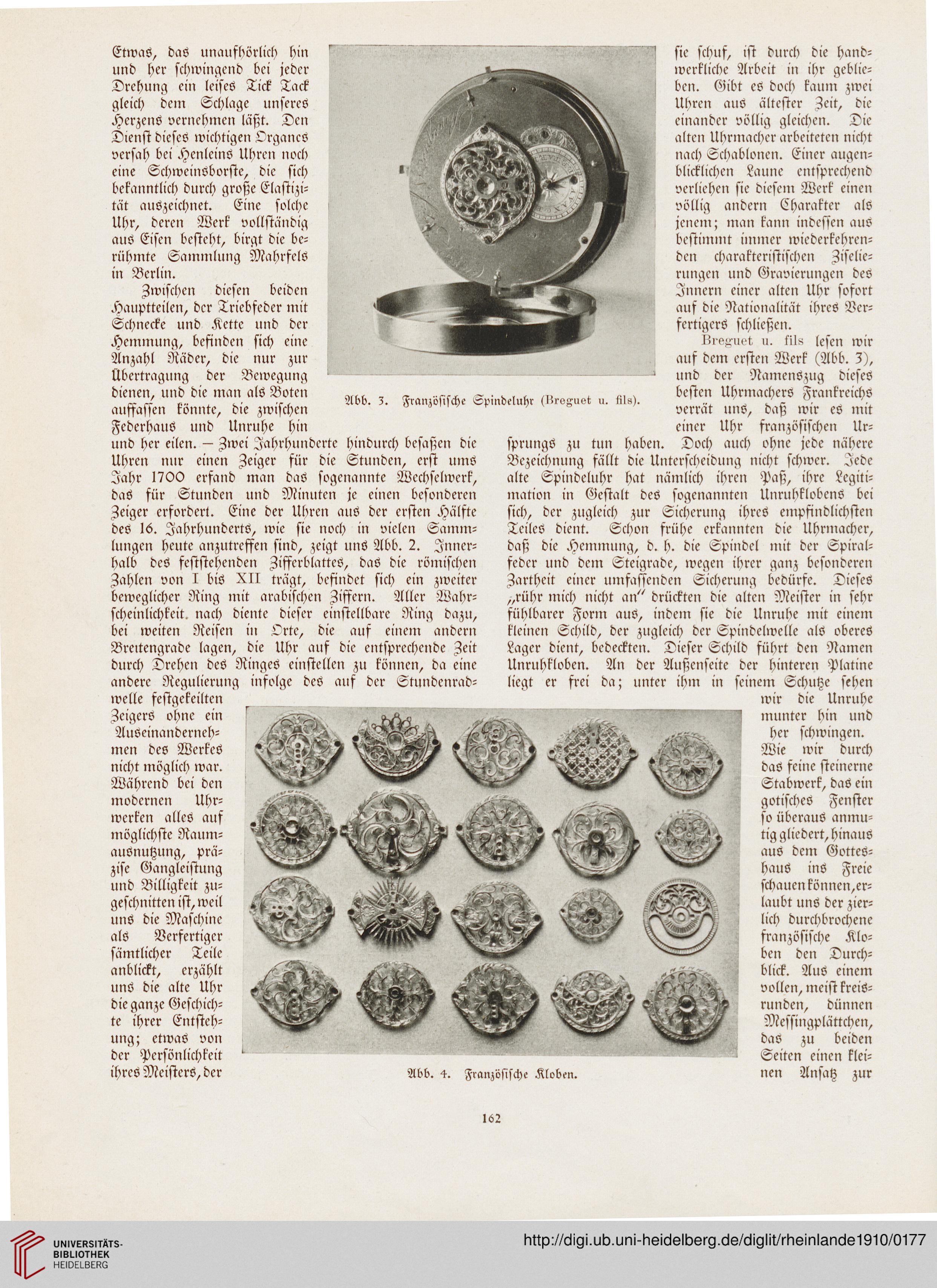

alte Spindeluhr hat nämlich ihren Paß, ihre Legiti-

mation in Gestalt des sogenannten Unruhklobcnö bei

sich, der zugleich zur Sicherung ihres empfindlichften

Teiles dient. Schon frühe erkannten die Uhrmacher,

daß die Hemmung, d. h. die Spindel mit der Spiral-

seder und dem Steigrade, wegen ihrer ganz besonderen

Iartheit einer umfassenden Sicherung bedürfe. Dieses

„rühr mich nicht an" drückten die alten Meister in sehr

fühlbarer Form auS, indem sie die Unruhe mit einem

kleinen Schild, der zugleich der Spindelwelle als oberes

Lager dient, bedeckten. Dieser Schild führt den Namen

Unruhkloben. An der Außenseite der hinteren Platine

liegt er srei da; unter ihm in seinem Schutze sehen

wir die Unruhe

munter hin und

her schwingen.

Wie wir durch

das feine steinerne

Stabwerk, das ein

gotisches Fenster

so überaus anmu-

tiggliedert,hinaus

aus dem Gottes-

haus inS Freie

schauenkönnen,er-

laubt uns der zier-

lich durchbrochene

französische Klo-

ben den Durch-

blick. Aus einem

vollen, meist kreis-

runden, dünncn

Messingplättchen,

das zu beiden

Seiten einen klei-

nen Ansatz zur

Abb. Z. Französische Spindeluhr (NröAuet u. üls).

Abb. 4. Französische Klvben.

und her schwingend bei jeder

Drehung ein leises Tick Tack

gleich dem Schlage unseres

Herzens vernehmen läßt. Den

Dienft dieses wichtigen Organcs

versah bei Henleinö Uhren nvch

eine SchweinSborfte, die sich

bekanntlich durch große Elaftizi-

tät auszeichnet. Eine solche

Uhr, deren Werk vollftändig

auö Eisen besteht, birgt die be-

riihmte Sammlung MahrselS

in Berlin.

Iwischen diesen beiden

Hauptteilen, dcr Triebfeder mit

Schnecke und Kette und der

Hemmung, bcfinden sich eine

Anzahl Räder, die nur zur

llbertragung der Bewegung

dienen, und die man alS Boten

auffassen könnte, die zwischen

Federhaus und Unruhe hin

und her eilen. — Zwei Jahrhundcrte hindurch besaßcn die

Uhren nur einen Zeiger sür die Stunden, erst ums

Iahr I70O erfand man das sogenannte Wechselwerk,

das für Stunden und Minuten je einen besonderen

Ieiger ersordert. Eine der Uhren aus der erften Hälfte

des 16. Jahrhunderts, wie sie noch in vielen Samm-

lungen heute anzutreffen sind, zeigt uns Abb. 2. Jnner-

halb des fcststchenden IiffcrblattcS, das die römischen

Zahlen von I bis XII trägt, befindet sich ein zweiter

beweglicher Ring mit arabischen Ziffern. Aller Wahr-

scheinlichkeit. nach diente dieser einstellbare Ring dazu,

bei weiten Reisen in Orte, die aus einem andern

Breitengrade lagen, die Uhr aus die entsprechende Aeit

durch Drehen des Ringes einstellen zu können, da eine

andere Regulicrung insolge deö auf der Stundcnrad-

welle sestgekeilten

Ieigers ohne ein

Auseinanderneh-

men des Werkes

nicht möglich war.

Währcnd bci den

modernen Uhr-

werken alles auf

möglichste Raum-

auönutzung, prä-

zise Gangleistung

und Billigkeit zu-

geschnitten ist, weil

uns die Maschine

als Versertiger

sämtlicher Teilc

anblickt, erzählt

unö die alte Uhr

dieganze Geschich-

te ihrer Entfteh-

ung; etwas von

der Persönlichkeit

ihres Meifters, der

sie schuf, ist durch die hand-

werkliche Arbeit in ihr geblie-

ben. Gibt eö doch kaum zwei

Uhren aus ältester Zeit, die

einander völlig gleichen. Die

alten Uhrmacher arbeiteten nicht

nach Schabloncn. Einer augen-

blicklichen Laune entsprechend

verliehen sie diesem Werk einen

völlig andern Charakter alö

jenem; man kann indeffen aus

bcstimmt immer wiederkehren-

den charakteristischen Zisclie-

rungen und Gravierungen des

Jnnern einer alten Uhr sofort

aus die Nationalität ihres Ver-

sertigerö schließen.

ürsKuet u. lils lesen wir

auf dcm crsten Werk (Abb. 7),

und der Namenszug dieseS

besten Uhrmacherö Frankreichs

verrät unS, daß wir es mit

einer Uhr sranzösischen Ur-

sprungS zu tun haben. Doch auch ohne jede nähere

Bezeichnung sällt die Unterscheidung nicht schwer. Jede

alte Spindeluhr hat nämlich ihren Paß, ihre Legiti-

mation in Gestalt des sogenannten Unruhklobcnö bei

sich, der zugleich zur Sicherung ihres empfindlichften

Teiles dient. Schon frühe erkannten die Uhrmacher,

daß die Hemmung, d. h. die Spindel mit der Spiral-

seder und dem Steigrade, wegen ihrer ganz besonderen

Iartheit einer umfassenden Sicherung bedürfe. Dieses

„rühr mich nicht an" drückten die alten Meister in sehr

fühlbarer Form auS, indem sie die Unruhe mit einem

kleinen Schild, der zugleich der Spindelwelle als oberes

Lager dient, bedeckten. Dieser Schild führt den Namen

Unruhkloben. An der Außenseite der hinteren Platine

liegt er srei da; unter ihm in seinem Schutze sehen

wir die Unruhe

munter hin und

her schwingen.

Wie wir durch

das feine steinerne

Stabwerk, das ein

gotisches Fenster

so überaus anmu-

tiggliedert,hinaus

aus dem Gottes-

haus inS Freie

schauenkönnen,er-

laubt uns der zier-

lich durchbrochene

französische Klo-

ben den Durch-

blick. Aus einem

vollen, meist kreis-

runden, dünncn

Messingplättchen,

das zu beiden

Seiten einen klei-

nen Ansatz zur

Abb. Z. Französische Spindeluhr (NröAuet u. üls).

Abb. 4. Französische Klvben.