104

ANDREA HUCZMANOVA

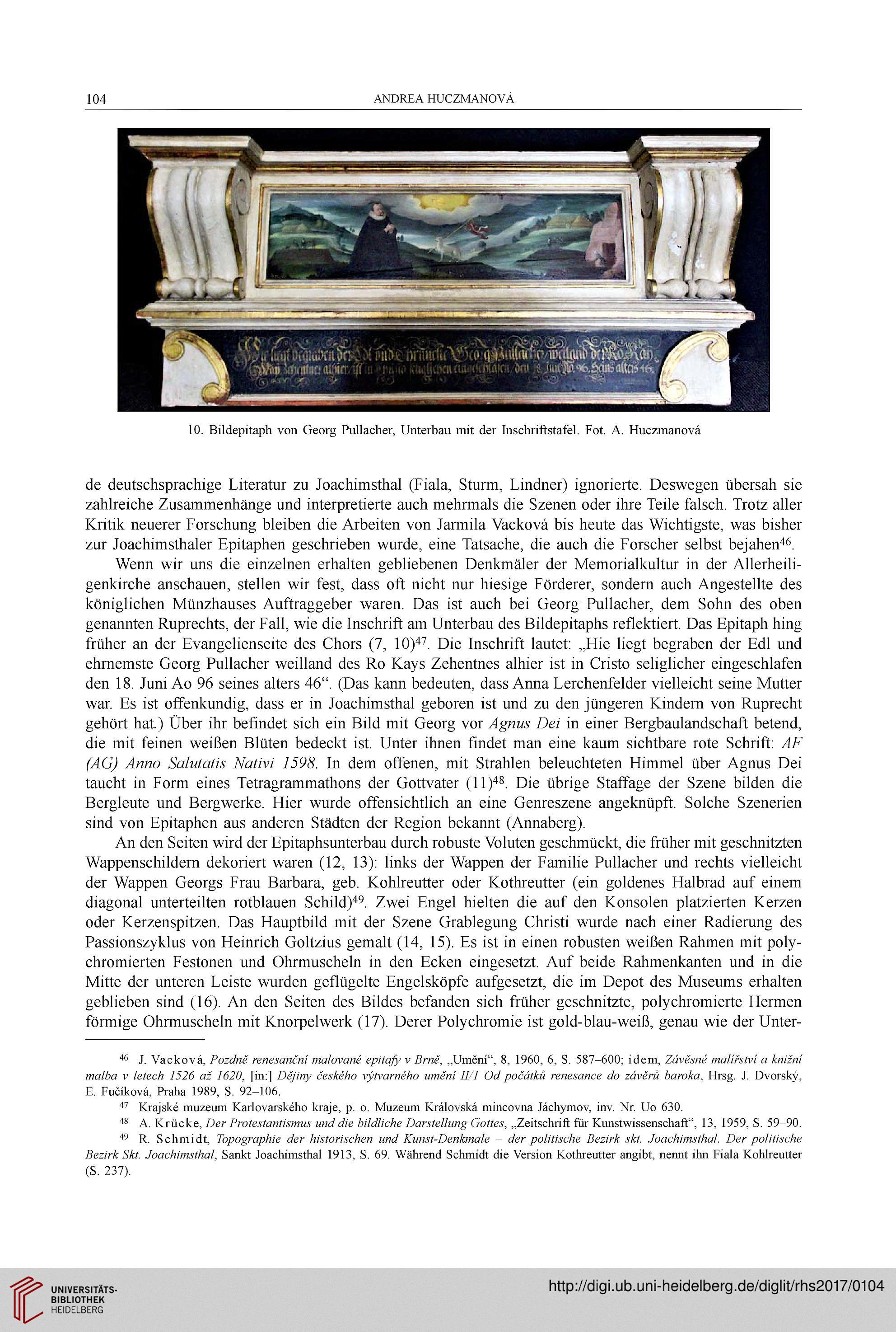

10. Bildepitaph von Georg Pullacher, Unterbau mit der Inschriftstafel. Fot. A. Huczmanovä

de deutschsprachige Literatur zu Joachimsthal (Fiala, Sturm, Lindner) ignorierte. Deswegen übersah sie

zahlreiche Zusammenhänge und interpretierte auch mehrmals die Szenen oder ihre Teile falsch. Trotz aller

Kritik neuerer Forschung bleiben die Arbeiten von Jarmila Vackovä bis heute das Wichtigste, was bisher

zur Joachimsthaler Epitaphen geschrieben wurde, eine Tatsache, die auch die Forscher selbst bejahen46.

Wenn wir uns die einzelnen erhalten gebliebenen Denkmäler der Memorialkultur in der Allerheili-

genkirche anschauen, stellen wir fest, dass oft nicht nur hiesige Förderer, sondern auch Angestellte des

königlichen Münzhauses Auftraggeber waren. Das ist auch bei Georg Pullacher, dem Sohn des oben

genannten Ruprechts, der Fall, wie die Inschrift am Unterbau des Bildepitaphs reflektiert. Das Epitaph hing

früher an der Evangelienseite des Chors (7, IO)47 Die Inschrift lautet: „Hie liegt begraben der Edl und

ehrnemste Georg Pullacher weilland des Ro Kays Zehentnes alhier ist in Cristo seliglicher eingeschlafen

den 18. Juni Ao 96 seines alters 46“. (Das kann bedeuten, dass Anna Lerchenfelder vielleicht seine Mutter

war. Es ist offenkundig, dass er in Joachimsthal geboren ist und zu den jüngeren Kindern von Ruprecht

gehört hat.) Über ihr befindet sich ein Bild mit Georg vor Agnus Dei in einer Bergbaulandschaft betend,

die mit feinen weißen Blüten bedeckt ist. Unter ihnen findet man eine kaum sichtbare rote Schrift: AF

(AG) Anno Salutatis Nativi 1598. In dem offenen, mit Strahlen beleuchteten Himmel über Agnus Dei

taucht in Form eines Tetragrammathons der Gottvater (ll)48. Die übrige Staffage der Szene bilden die

Bergleute und Bergwerke. Hier wurde offensichtlich an eine Genreszene angeknüpft. Solche Szenerien

sind von Epitaphen aus anderen Städten der Region bekannt (Annaberg).

An den Seiten wird der Epitaphsunterbau durch robuste Voluten geschmückt, die früher mit geschnitzten

Wappenschildern dekoriert waren (12, 13): links der Wappen der Familie Pullacher und rechts vielleicht

der Wappen Georgs Frau Barbara, geb. Kohlreutter oder Kothreutter (ein goldenes Halbrad auf einem

diagonal unterteilten rotblauen Schild)49. Zwei Engel hielten die auf den Konsolen platzierten Kerzen

oder Kerzenspitzen. Das Hauptbild mit der Szene Grablegung Christi wurde nach einer Radierung des

Passionszyklus von Heinrich Goltzius gemalt (14, 15). Es ist in einen robusten weißen Rahmen mit poly-

chromierten Festonen und Ohrmuscheln in den Ecken eingesetzt. Auf beide Rahmenkanten und in die

Mitte der unteren Leiste wurden geflügelte Engelsköpfe aufgesetzt, die im Depot des Museums erhalten

geblieben sind (16). An den Seiten des Bildes befanden sich früher geschnitzte, polychromierte Hermen

förmige Ohrmuscheln mit Knorpelwerk (17). Derer Polychromie ist gold-blau-weiß, genau wie der Unter-

46 J. Vackovä, Pozdnè renesancnt malované epitafy v Brné, „Urnern“, 8, 1960, 6, S. 587-600; idem, Zàvèsné malifstvi a kniznl

inalba v letech 1526 az 1620, [in:] Dèjiny ceského vytvarného umèni 11/1 Od pocàtku renesance do zàvérù baroka, Hrsg. J. Dvorsky,

E. Fucikovä, Praha 1989, S. 92-106.

47 Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o. Muzeum Kràlovskà mincovna Jachymov, inv. Nr. Uo 630.

48 A. Krücke, Der Protestantismus und die bildliche Darstellung Gottes, „Zeitschrift für Kunstwissenschaft“, 13, 1959, S. 59-90.

49 R. Schmidt, Topographie der historischen und Kunst-Denkmale - der politische Bezirk skt. Joachimsthal. Der politische

Bezirk Skt. Joachimsthal, Sankt Joachimsthal 1913, S. 69. Während Schmidt die Version Kothreutter angibt, nennt ihn Fiala Kohlreutter

(S. 237).

ANDREA HUCZMANOVA

10. Bildepitaph von Georg Pullacher, Unterbau mit der Inschriftstafel. Fot. A. Huczmanovä

de deutschsprachige Literatur zu Joachimsthal (Fiala, Sturm, Lindner) ignorierte. Deswegen übersah sie

zahlreiche Zusammenhänge und interpretierte auch mehrmals die Szenen oder ihre Teile falsch. Trotz aller

Kritik neuerer Forschung bleiben die Arbeiten von Jarmila Vackovä bis heute das Wichtigste, was bisher

zur Joachimsthaler Epitaphen geschrieben wurde, eine Tatsache, die auch die Forscher selbst bejahen46.

Wenn wir uns die einzelnen erhalten gebliebenen Denkmäler der Memorialkultur in der Allerheili-

genkirche anschauen, stellen wir fest, dass oft nicht nur hiesige Förderer, sondern auch Angestellte des

königlichen Münzhauses Auftraggeber waren. Das ist auch bei Georg Pullacher, dem Sohn des oben

genannten Ruprechts, der Fall, wie die Inschrift am Unterbau des Bildepitaphs reflektiert. Das Epitaph hing

früher an der Evangelienseite des Chors (7, IO)47 Die Inschrift lautet: „Hie liegt begraben der Edl und

ehrnemste Georg Pullacher weilland des Ro Kays Zehentnes alhier ist in Cristo seliglicher eingeschlafen

den 18. Juni Ao 96 seines alters 46“. (Das kann bedeuten, dass Anna Lerchenfelder vielleicht seine Mutter

war. Es ist offenkundig, dass er in Joachimsthal geboren ist und zu den jüngeren Kindern von Ruprecht

gehört hat.) Über ihr befindet sich ein Bild mit Georg vor Agnus Dei in einer Bergbaulandschaft betend,

die mit feinen weißen Blüten bedeckt ist. Unter ihnen findet man eine kaum sichtbare rote Schrift: AF

(AG) Anno Salutatis Nativi 1598. In dem offenen, mit Strahlen beleuchteten Himmel über Agnus Dei

taucht in Form eines Tetragrammathons der Gottvater (ll)48. Die übrige Staffage der Szene bilden die

Bergleute und Bergwerke. Hier wurde offensichtlich an eine Genreszene angeknüpft. Solche Szenerien

sind von Epitaphen aus anderen Städten der Region bekannt (Annaberg).

An den Seiten wird der Epitaphsunterbau durch robuste Voluten geschmückt, die früher mit geschnitzten

Wappenschildern dekoriert waren (12, 13): links der Wappen der Familie Pullacher und rechts vielleicht

der Wappen Georgs Frau Barbara, geb. Kohlreutter oder Kothreutter (ein goldenes Halbrad auf einem

diagonal unterteilten rotblauen Schild)49. Zwei Engel hielten die auf den Konsolen platzierten Kerzen

oder Kerzenspitzen. Das Hauptbild mit der Szene Grablegung Christi wurde nach einer Radierung des

Passionszyklus von Heinrich Goltzius gemalt (14, 15). Es ist in einen robusten weißen Rahmen mit poly-

chromierten Festonen und Ohrmuscheln in den Ecken eingesetzt. Auf beide Rahmenkanten und in die

Mitte der unteren Leiste wurden geflügelte Engelsköpfe aufgesetzt, die im Depot des Museums erhalten

geblieben sind (16). An den Seiten des Bildes befanden sich früher geschnitzte, polychromierte Hermen

förmige Ohrmuscheln mit Knorpelwerk (17). Derer Polychromie ist gold-blau-weiß, genau wie der Unter-

46 J. Vackovä, Pozdnè renesancnt malované epitafy v Brné, „Urnern“, 8, 1960, 6, S. 587-600; idem, Zàvèsné malifstvi a kniznl

inalba v letech 1526 az 1620, [in:] Dèjiny ceského vytvarného umèni 11/1 Od pocàtku renesance do zàvérù baroka, Hrsg. J. Dvorsky,

E. Fucikovä, Praha 1989, S. 92-106.

47 Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o. Muzeum Kràlovskà mincovna Jachymov, inv. Nr. Uo 630.

48 A. Krücke, Der Protestantismus und die bildliche Darstellung Gottes, „Zeitschrift für Kunstwissenschaft“, 13, 1959, S. 59-90.

49 R. Schmidt, Topographie der historischen und Kunst-Denkmale - der politische Bezirk skt. Joachimsthal. Der politische

Bezirk Skt. Joachimsthal, Sankt Joachimsthal 1913, S. 69. Während Schmidt die Version Kothreutter angibt, nennt ihn Fiala Kohlreutter

(S. 237).