II Wirken in Rom 1752-1755:

Der Aufstieg im Zeichen Raffaels und der Akademie

1. Der venezianische Auftakt

Weder Azara noch Bianconi berichten, daß zwischen der Abreise

aus Dresden im September 1751 und der Ankunft in Rom im

Frühjahr 1752 etwa sieben Monate vergingen. Wo sich Mengs,

der nicht nur von seiner Frau und seiner Tochter, sondern auch

von seinen beiden Schwestern Theresa und Julia begleitet wur-

de,1 während dieser Zeit aufhielt, erfährt man lediglich aus einer

Fußnote bei Prange.2 Demzufolge machte er für fünf Monate in

Venedig Station. Es wirkt befremdlich, daß dieser Zeitabschnitt

von den italienischen bzw. auf Rom und die Antike fixierten Bio-

graphen unterschlagen wurde. Ein Grund dafür könnte der To-

pos vom künstlerischen Antagonismus zwischen Rom und Vene-

dig gewesen sein, der sich seit Vasari wie ein roter Faden durch

die Kunstliteratur zieht. Daß sich Mengs mit einer durch seine

nordische Herkunft geprägten Offenheit Venedig zuwandte, ver-

schaffte ihm Vorteile und erweiterte das Spektrum seiner künst-

lerischen Maßstäbe, vor allem gegenüber den römischen Ma-

lern, für die Venedig offenbar nicht selten eine terra incognita

war.3 Er unterscheidet sich hierin deutlich von Winckelmann,

der wenige Jahre später lakonisch erklärte: »Venedig ist ein Ort,

der mir nicht gefallen hat.«4

Nach den Gründen für die ausgedehnte venezianische Zwi-

schenstation braucht man nicht lange zu suchen, wenn man sich

vergegenwärtigt, daß - trotz der politischen Drähte zum Kir-

chenstaat - die traditionell engen Kontakte des sächsisch-polni-

schen Hofes nach Venedig weiterhin für den Kunstgeschmack in

Dresden und Warschau maßgeblich waren. Die in der Gemälde-

sammlung am besten vertretenen Maler waren seit dem Mode-

neser Ankauf von 1745 die großen Venezianer des 16. Jahrhun-

derts. Dazu kam die durch den kurzen Dresdner Aufenthalt von

Francesco Algarotti intensivierte Aufmerksamkeit für die venezi-

anische Malerei der Gegenwart. Durch die Berufung von Stefano

Torelli (1740),5 Bernardo Beilotto (1747) und Marcello Bacciarelli

(1750),6 wie auch dank des kurzen, künstlerisch aber ertrag-

II-l Nach Gian Antonio Pellegrini, Die vier Kontinente, ehern. Deckenbild im

Mathematisch- Physikalischen Salon, Dresden, Zwinger, 1725 (1849 zer-

stört) Linke Hälfte mit Europa und Afrika

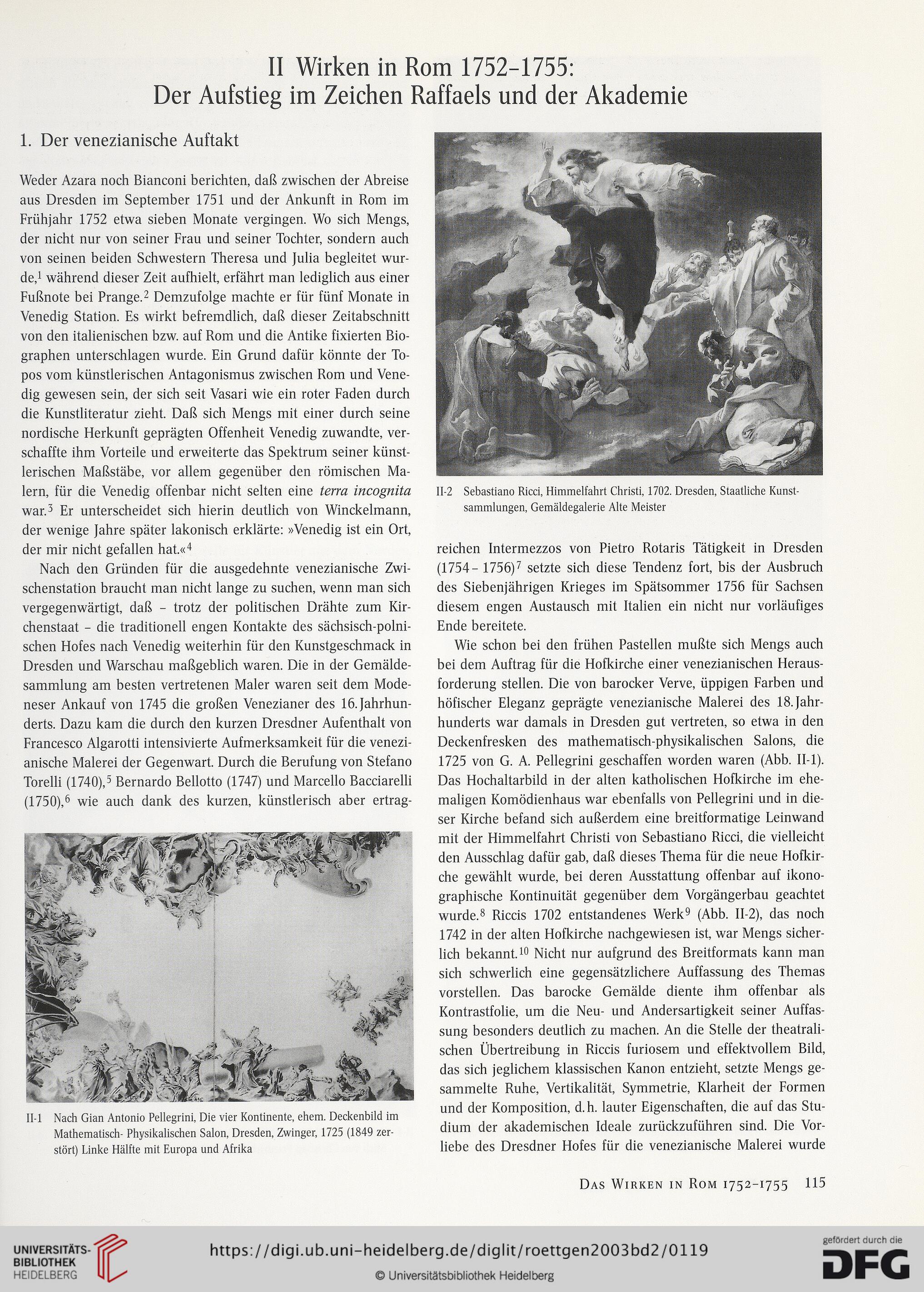

II-2 Sebastiano Ricci, Himmelfahrt Christi, 1702. Dresden, Staatliche Kunst-

sammlungen, Gemäldegalerie Alte Meister

reichen Intermezzos von Pietro Rotaris Tätigkeit in Dresden

(1754- 1756)7 setzte sich diese Tendenz fort, bis der Ausbruch

des Siebenjährigen Krieges im Spätsommer 1756 für Sachsen

diesem engen Austausch mit Italien ein nicht nur vorläufiges

Ende bereitete.

Wie schon bei den frühen Pastellen mußte sich Mengs auch

bei dem Auftrag für die Hofkirche einer venezianischen Heraus-

forderung stellen. Die von barocker Verve, üppigen Farben und

höfischer Eleganz geprägte venezianische Malerei des 18. Jahr-

hunderts war damals in Dresden gut vertreten, so etwa in den

Deckenfresken des mathematisch-physikalischen Salons, die

1725 von G. A. Pellegrini geschaffen worden waren (Abb. II-l).

Das Hochaltarbild in der alten katholischen Hofkirche im ehe-

maligen Komödienhaus war ebenfalls von Pellegrini und in die-

ser Kirche befand sich außerdem eine breitformatige Leinwand

mit der Himmelfahrt Christi von Sebastiano Ricci, die vielleicht

den Ausschlag dafür gab, daß dieses Thema für die neue Hofkir-

che gewählt wurde, bei deren Ausstattung offenbar auf ikono-

graphische Kontinuität gegenüber dem Vorgängerbau geachtet

wurde.8 Riccis 1702 entstandenes Werk9 (Abb. II-2), das noch

1742 in der alten Hofkirche nachgewiesen ist, war Mengs sicher-

lich bekannt.10 Nicht nur aufgrund des Breitformats kann man

sich schwerlich eine gegensätzlichere Auffassung des Themas

vorstellen. Das barocke Gemälde diente ihm offenbar als

Kontrastfolie, um die Neu- und Andersartigkeit seiner Auffas-

sung besonders deutlich zu machen. An die Stelle der theatrali-

schen Übertreibung in Riccis furiosem und effektvollem Bild,

das sich jeglichem klassischen Kanon entzieht, setzte Mengs ge-

sammelte Ruhe, Vertikalität, Symmetrie, Klarheit der Formen

und der Komposition, d.h. lauter Eigenschaften, die auf das Stu-

dium der akademischen Ideale zurückzuführen sind. Die Vor-

liebe des Dresdner Hofes für die venezianische Malerei wurde

Das Wirken in Rom 1752-1755 115

Der Aufstieg im Zeichen Raffaels und der Akademie

1. Der venezianische Auftakt

Weder Azara noch Bianconi berichten, daß zwischen der Abreise

aus Dresden im September 1751 und der Ankunft in Rom im

Frühjahr 1752 etwa sieben Monate vergingen. Wo sich Mengs,

der nicht nur von seiner Frau und seiner Tochter, sondern auch

von seinen beiden Schwestern Theresa und Julia begleitet wur-

de,1 während dieser Zeit aufhielt, erfährt man lediglich aus einer

Fußnote bei Prange.2 Demzufolge machte er für fünf Monate in

Venedig Station. Es wirkt befremdlich, daß dieser Zeitabschnitt

von den italienischen bzw. auf Rom und die Antike fixierten Bio-

graphen unterschlagen wurde. Ein Grund dafür könnte der To-

pos vom künstlerischen Antagonismus zwischen Rom und Vene-

dig gewesen sein, der sich seit Vasari wie ein roter Faden durch

die Kunstliteratur zieht. Daß sich Mengs mit einer durch seine

nordische Herkunft geprägten Offenheit Venedig zuwandte, ver-

schaffte ihm Vorteile und erweiterte das Spektrum seiner künst-

lerischen Maßstäbe, vor allem gegenüber den römischen Ma-

lern, für die Venedig offenbar nicht selten eine terra incognita

war.3 Er unterscheidet sich hierin deutlich von Winckelmann,

der wenige Jahre später lakonisch erklärte: »Venedig ist ein Ort,

der mir nicht gefallen hat.«4

Nach den Gründen für die ausgedehnte venezianische Zwi-

schenstation braucht man nicht lange zu suchen, wenn man sich

vergegenwärtigt, daß - trotz der politischen Drähte zum Kir-

chenstaat - die traditionell engen Kontakte des sächsisch-polni-

schen Hofes nach Venedig weiterhin für den Kunstgeschmack in

Dresden und Warschau maßgeblich waren. Die in der Gemälde-

sammlung am besten vertretenen Maler waren seit dem Mode-

neser Ankauf von 1745 die großen Venezianer des 16. Jahrhun-

derts. Dazu kam die durch den kurzen Dresdner Aufenthalt von

Francesco Algarotti intensivierte Aufmerksamkeit für die venezi-

anische Malerei der Gegenwart. Durch die Berufung von Stefano

Torelli (1740),5 Bernardo Beilotto (1747) und Marcello Bacciarelli

(1750),6 wie auch dank des kurzen, künstlerisch aber ertrag-

II-l Nach Gian Antonio Pellegrini, Die vier Kontinente, ehern. Deckenbild im

Mathematisch- Physikalischen Salon, Dresden, Zwinger, 1725 (1849 zer-

stört) Linke Hälfte mit Europa und Afrika

II-2 Sebastiano Ricci, Himmelfahrt Christi, 1702. Dresden, Staatliche Kunst-

sammlungen, Gemäldegalerie Alte Meister

reichen Intermezzos von Pietro Rotaris Tätigkeit in Dresden

(1754- 1756)7 setzte sich diese Tendenz fort, bis der Ausbruch

des Siebenjährigen Krieges im Spätsommer 1756 für Sachsen

diesem engen Austausch mit Italien ein nicht nur vorläufiges

Ende bereitete.

Wie schon bei den frühen Pastellen mußte sich Mengs auch

bei dem Auftrag für die Hofkirche einer venezianischen Heraus-

forderung stellen. Die von barocker Verve, üppigen Farben und

höfischer Eleganz geprägte venezianische Malerei des 18. Jahr-

hunderts war damals in Dresden gut vertreten, so etwa in den

Deckenfresken des mathematisch-physikalischen Salons, die

1725 von G. A. Pellegrini geschaffen worden waren (Abb. II-l).

Das Hochaltarbild in der alten katholischen Hofkirche im ehe-

maligen Komödienhaus war ebenfalls von Pellegrini und in die-

ser Kirche befand sich außerdem eine breitformatige Leinwand

mit der Himmelfahrt Christi von Sebastiano Ricci, die vielleicht

den Ausschlag dafür gab, daß dieses Thema für die neue Hofkir-

che gewählt wurde, bei deren Ausstattung offenbar auf ikono-

graphische Kontinuität gegenüber dem Vorgängerbau geachtet

wurde.8 Riccis 1702 entstandenes Werk9 (Abb. II-2), das noch

1742 in der alten Hofkirche nachgewiesen ist, war Mengs sicher-

lich bekannt.10 Nicht nur aufgrund des Breitformats kann man

sich schwerlich eine gegensätzlichere Auffassung des Themas

vorstellen. Das barocke Gemälde diente ihm offenbar als

Kontrastfolie, um die Neu- und Andersartigkeit seiner Auffas-

sung besonders deutlich zu machen. An die Stelle der theatrali-

schen Übertreibung in Riccis furiosem und effektvollem Bild,

das sich jeglichem klassischen Kanon entzieht, setzte Mengs ge-

sammelte Ruhe, Vertikalität, Symmetrie, Klarheit der Formen

und der Komposition, d.h. lauter Eigenschaften, die auf das Stu-

dium der akademischen Ideale zurückzuführen sind. Die Vor-

liebe des Dresdner Hofes für die venezianische Malerei wurde

Das Wirken in Rom 1752-1755 115