N" 23.

L'EXPOSITION DE PARIS

177

LES MATÉRIAUX DE L'EXPOSITION

Les carrières de Savonnières

Les pierres d'Euville et de Lérouville sont des

pierres dures. Celles de Savonnières sont, au

contraire, des pierres tendres. D'un poids de 1700

à 1750 kilogrammes au mètre cube, elles ne pré-

sentent, à l'écrasement, qu'une force de résistance

de 80 à 100 kilogrammes par centimètre carré.

Aussi, tandis que les premières s'emploient dans

les soclesetles soubassements, celle-ci est surtout

utilisée en élévation et pour lesparties d'ornemen-

tation intérieure. Elle a été employée, dans ces

conditions, à la mairie du 'Ve arrondissement, à

isolés les uns des autres par des fissures verticales

appelées filières, n'ayant parfois que quelques mil-

limètres d'épaisseur et qui la traversent du haut

en bas.

Chaque chantier d'exploitation est délimité par

deux filières, s'il est commencé en pleine masse,

ou par une filière et le heurt ou front du bloc pré-

cédemment exploité ; il a ordinairement H mètres

de longueur sur une profondeur de 7 mètres

environ. On exploite successivement le premier

banc, c'est-à-dire le banc supérieur, puis le

deuxième, le troisième, etc.

On commence par défermer un bloc du premier

banc, de préférence près d'une filière. On fait

d'abord la tranche de derrière, à l'aide d'outils

appelés lances, qui ont de 2 à 4 mètres de lon-

fur et à mesure de l'exploitation, en remblais qui

atteignent jusqu'à 60 mètres de hauteur.

L'exploitation des carrières souterraines, comme

le sont celles de Savonnières, diffère nécessaire-

ment de celle des carrières à ciel ouvert.

On extrait une partie des bancs, en laissant, de

distance en distance, des piliers non exploités

pour supporter les terrains supérieurs, et les

vides résultant de l'extraction prennent le nom de

galeries.

Pour cette exploitation, on se sert d'outils appe-

lés aiguilles. Ce sont des barres de fer, de 3 centi-

mètres de diamètre et de huit longueurs différen-

tes : 1 mètre, lm,35, im,6S, 2 mètres, 2m,35, 2m,70,

3m,65. On commence par séparer le banc supérieur

des bancs inférieurs, en pratiquant avec l'aiguilla

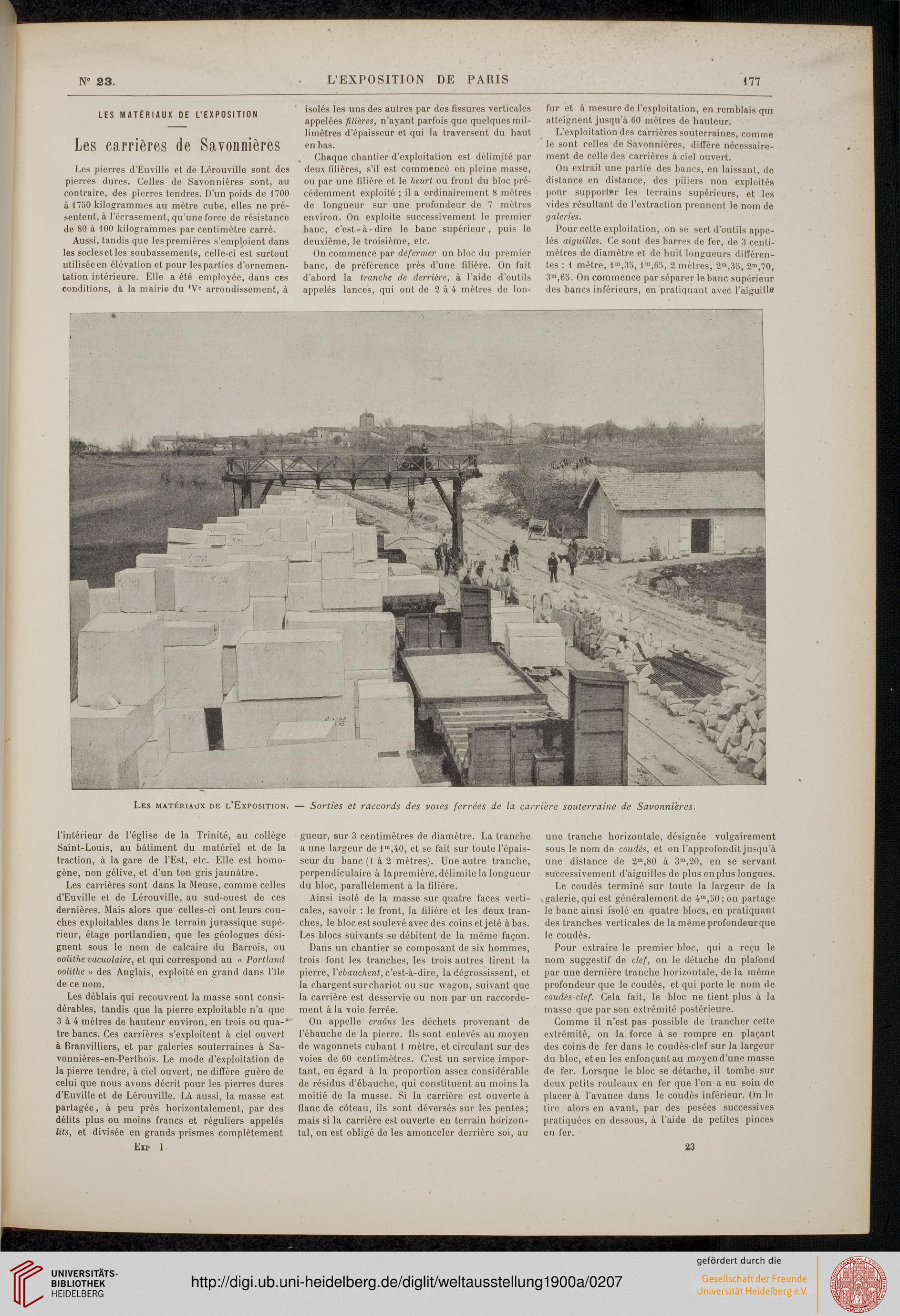

Les matériaux de l'Exposition. — Sorties et raccords des voies ferrées de la carrière souterraine de Savonnières.

l'intérieur de l'église de la Trinité, au collège

Saint-Louis, au bâtiment du matériel et de la

traction, à la gare de l'Est, etc. Elle est homo-

gène, non gélive, et d'un ton gris jaunâtre.

Les carrières sont dans la Meuse, comme celles

d'Euville et de Lérouville, au sud-ouest de ces

dernières. Mais alors que celles-ci ont leurs cou-

ches exploitables dans le terrain jurassique supé-

rieur, étage portlandien, que les géologues dési-

gnent sous le nom de calcaire du Barrois, ou

oolithe vacuolaire, et qui correspond au « Portland

oolithe » des Anglais, exploité en grand dans l'Ile

de ce nom.

Les déblais qui recouvrent la masse sont consi-

dérables, tandis que la pierre exploitable n'a que

3 à 4 mètres de hauteur environ, en trois ou qua-'

tre bancs. Ces carrières s'exploitent à ciel ouvert

à Branvilliers, et par galeries souterraines à Sa-

vonnières-en-Perthois. Le mode d'exploitation de

la pierre tendre, à ciel ouvert, ne diffère guère de

celui que nous avons décrit pour les pierres dures

d'Euville et de Lérouville. Là aussi, la masse est

partagée, à peu près horizontalement, par des

délits plus ou moins francs et réguliers appelés

lits, et divisée en grands prismes complètement

Exr 1

gueur, sur 3 centimètres de diamètre. La tranche

a une largeur de lm,40, et se fait sur toute l'épais-

seur du banc (I à 2 mètres). Une autre tranche,

perpendiculaire à lapremière, délimite la longueur

du bloc, parallèlement à la filière.

Ainsi isolé de la masse sur quatre faces verti-

cales, savoir : le front, la filière et les deux tran-

ches, le bloc est soulevé avec des coins et jeté à bas.

Les blocs suivants se débitent de la même façon.

Dans un chantier se composant de six hommes,

trois font les tranches, les trois autres tirent la

pierre, Vébauchent, c'est-à-dire, la dégrossissent, et

la chargent sur chariot ou sur wagon, suivant que

la carrière est desservie ou non par un raccorde-

ment à la voie ferrée.

On appelle craôns les déchets provenant de

l'ébauche de la pierre. Ils sont enlevés au moyen

de wagonnets cubant 1 mètre, et circulant sur des

voies de 60 centimètres. C'est un service impor-

tant, eu égard à la proportion assez considérable

de résidus d'ébauche, qui constituent au moins la

moitié de la masse. Si la carrière est ouverte à

flanc de coteau, ils sont déversés sur les pentes;

mais si la carrière est ouverte en terrain horizon-

tal, on est obligé de les amonceler derrière soi, au

une tranche horizontale, désignée vulgairement

sous le nom de coudés, et on l'approfondit jusqu'à

une distance de 2m,80 à 3m,20, en se servant

successivement d'aiguilles de plus en plus longues.

Le coudés terminé sur toute la largeur de la

.galerie, qui est généralement de 4m,S0;on partage

le banc ainsi isolé en quatre blocs, en pratiquant

des tranches verticales de lamêmeprofondeurque

le coudés.

Pour extraire le premier bloc, qui a reçu le

nom suggestif de clef, on le détache du plafond

par une dernière tranche horizontale, de la même

profondeur que le coudés, et qui porte le nom de

coudés-clef. Cela fait, le bloc ne tient plus à la

masse que par son extrémité postérieure.

Comme il n'est pas possible de trancher cette

extrémité, on la force à se rompre en plaçant

des coins de fer dans le coudès-clef sur la largeur

du bloc, et en les enfonçant au moyend'une masse

de fer. Lorsque le bloc se détache, il tombe sur

deux petits rouleaux en fer que l'on a eu soin de

placer à l'avance dans le coudés inférieur. On le

tire alors en avant, par des pesées successives

pratiquées en dessous, à l'aide de petites pinces

en fer.

23

L'EXPOSITION DE PARIS

177

LES MATÉRIAUX DE L'EXPOSITION

Les carrières de Savonnières

Les pierres d'Euville et de Lérouville sont des

pierres dures. Celles de Savonnières sont, au

contraire, des pierres tendres. D'un poids de 1700

à 1750 kilogrammes au mètre cube, elles ne pré-

sentent, à l'écrasement, qu'une force de résistance

de 80 à 100 kilogrammes par centimètre carré.

Aussi, tandis que les premières s'emploient dans

les soclesetles soubassements, celle-ci est surtout

utilisée en élévation et pour lesparties d'ornemen-

tation intérieure. Elle a été employée, dans ces

conditions, à la mairie du 'Ve arrondissement, à

isolés les uns des autres par des fissures verticales

appelées filières, n'ayant parfois que quelques mil-

limètres d'épaisseur et qui la traversent du haut

en bas.

Chaque chantier d'exploitation est délimité par

deux filières, s'il est commencé en pleine masse,

ou par une filière et le heurt ou front du bloc pré-

cédemment exploité ; il a ordinairement H mètres

de longueur sur une profondeur de 7 mètres

environ. On exploite successivement le premier

banc, c'est-à-dire le banc supérieur, puis le

deuxième, le troisième, etc.

On commence par défermer un bloc du premier

banc, de préférence près d'une filière. On fait

d'abord la tranche de derrière, à l'aide d'outils

appelés lances, qui ont de 2 à 4 mètres de lon-

fur et à mesure de l'exploitation, en remblais qui

atteignent jusqu'à 60 mètres de hauteur.

L'exploitation des carrières souterraines, comme

le sont celles de Savonnières, diffère nécessaire-

ment de celle des carrières à ciel ouvert.

On extrait une partie des bancs, en laissant, de

distance en distance, des piliers non exploités

pour supporter les terrains supérieurs, et les

vides résultant de l'extraction prennent le nom de

galeries.

Pour cette exploitation, on se sert d'outils appe-

lés aiguilles. Ce sont des barres de fer, de 3 centi-

mètres de diamètre et de huit longueurs différen-

tes : 1 mètre, lm,35, im,6S, 2 mètres, 2m,35, 2m,70,

3m,65. On commence par séparer le banc supérieur

des bancs inférieurs, en pratiquant avec l'aiguilla

Les matériaux de l'Exposition. — Sorties et raccords des voies ferrées de la carrière souterraine de Savonnières.

l'intérieur de l'église de la Trinité, au collège

Saint-Louis, au bâtiment du matériel et de la

traction, à la gare de l'Est, etc. Elle est homo-

gène, non gélive, et d'un ton gris jaunâtre.

Les carrières sont dans la Meuse, comme celles

d'Euville et de Lérouville, au sud-ouest de ces

dernières. Mais alors que celles-ci ont leurs cou-

ches exploitables dans le terrain jurassique supé-

rieur, étage portlandien, que les géologues dési-

gnent sous le nom de calcaire du Barrois, ou

oolithe vacuolaire, et qui correspond au « Portland

oolithe » des Anglais, exploité en grand dans l'Ile

de ce nom.

Les déblais qui recouvrent la masse sont consi-

dérables, tandis que la pierre exploitable n'a que

3 à 4 mètres de hauteur environ, en trois ou qua-'

tre bancs. Ces carrières s'exploitent à ciel ouvert

à Branvilliers, et par galeries souterraines à Sa-

vonnières-en-Perthois. Le mode d'exploitation de

la pierre tendre, à ciel ouvert, ne diffère guère de

celui que nous avons décrit pour les pierres dures

d'Euville et de Lérouville. Là aussi, la masse est

partagée, à peu près horizontalement, par des

délits plus ou moins francs et réguliers appelés

lits, et divisée en grands prismes complètement

Exr 1

gueur, sur 3 centimètres de diamètre. La tranche

a une largeur de lm,40, et se fait sur toute l'épais-

seur du banc (I à 2 mètres). Une autre tranche,

perpendiculaire à lapremière, délimite la longueur

du bloc, parallèlement à la filière.

Ainsi isolé de la masse sur quatre faces verti-

cales, savoir : le front, la filière et les deux tran-

ches, le bloc est soulevé avec des coins et jeté à bas.

Les blocs suivants se débitent de la même façon.

Dans un chantier se composant de six hommes,

trois font les tranches, les trois autres tirent la

pierre, Vébauchent, c'est-à-dire, la dégrossissent, et

la chargent sur chariot ou sur wagon, suivant que

la carrière est desservie ou non par un raccorde-

ment à la voie ferrée.

On appelle craôns les déchets provenant de

l'ébauche de la pierre. Ils sont enlevés au moyen

de wagonnets cubant 1 mètre, et circulant sur des

voies de 60 centimètres. C'est un service impor-

tant, eu égard à la proportion assez considérable

de résidus d'ébauche, qui constituent au moins la

moitié de la masse. Si la carrière est ouverte à

flanc de coteau, ils sont déversés sur les pentes;

mais si la carrière est ouverte en terrain horizon-

tal, on est obligé de les amonceler derrière soi, au

une tranche horizontale, désignée vulgairement

sous le nom de coudés, et on l'approfondit jusqu'à

une distance de 2m,80 à 3m,20, en se servant

successivement d'aiguilles de plus en plus longues.

Le coudés terminé sur toute la largeur de la

.galerie, qui est généralement de 4m,S0;on partage

le banc ainsi isolé en quatre blocs, en pratiquant

des tranches verticales de lamêmeprofondeurque

le coudés.

Pour extraire le premier bloc, qui a reçu le

nom suggestif de clef, on le détache du plafond

par une dernière tranche horizontale, de la même

profondeur que le coudés, et qui porte le nom de

coudés-clef. Cela fait, le bloc ne tient plus à la

masse que par son extrémité postérieure.

Comme il n'est pas possible de trancher cette

extrémité, on la force à se rompre en plaçant

des coins de fer dans le coudès-clef sur la largeur

du bloc, et en les enfonçant au moyend'une masse

de fer. Lorsque le bloc se détache, il tombe sur

deux petits rouleaux en fer que l'on a eu soin de

placer à l'avance dans le coudés inférieur. On le

tire alors en avant, par des pesées successives

pratiquées en dessous, à l'aide de petites pinces

en fer.

23